Пастух и Леший

Автор: Кузьмина ОльгаПастух, наравне с кузнецом и мельником, в славянском фольклоре (и не только в славянском) считается человеком непростым, почти колдуном. Пастух в народных сказках встречается часто и всегда выступает как положительный герой. Однако в современном фольклорном фэнтези редко можно встретить героя-пастуха. А ведь эта профессия являлась весьма уважаемой не только в древности, но и в начале XX века. И это понятно, поскольку издревле скот пасли в лесу, и пастухи, в представлениях крестьян, тесно контактировали с лесными духами и с самим «лесным хозяином», то есть, с Лешим.

Дольше всего лесной выпас сохранился на Русском Севере, где просто не хватало больших лугов для пастбищ.

Не всегда и не везде, но часто для охраны скотины строились осеки — лесные изгороди, образующие прогон, и две-три лесные поскотины, то есть выгородки. Именно на лесных пастбищах пасли скот всё лето и только осенью, после сбора урожая, скотину выгоняли в поля. Добросовестно изготовленный осек (прочная колючая изгородь с жердями-перегородками) значительно облегчал работу пастуха.

В лесу все животные, в то числе и домашние, зависят от лесного хозяина. Именно поэтому, выгоняя скотину на выпас 6 мая, в Егорьев день, пастухи старались заручиться и благоволением святого Егория, и расположением Лешего.

Считалось, что пастух должен каждый год заново договариваться с Лешим (обновлять договор) на право пасти скот в его владениях. В этом договоре обязательно обговаривалась «дань» или «плата» Лешему. Обычно лесной хозяин требовал себе несколько коров, однако в результате торга соглашался на одну, но самую лучшую из стада. Иногда данью считалась корова, которая первая или последняя из всего стада войдёт в лес. Эта корова непременно пропадала в течение лета — или терялась в лесу, или её задирали звери.

Договор с Лешим следовало держать в строгой тайне, иначе пастуха ждала жестокая расправа.

Плату за свою работу пастухи получали со всей деревни. В начале XX века приличной платой считалось по пуду ржи с каждой коровы, а дополнительно по пирогу и по яйцу. Кормился пастух поочередно в каждой избе, за общим столом, и обязательно досыта.

Порой в пастухи шли люди с некоторыми отклонениями в развитии. К примеру, писатель В. И. Белов в своей книге «Лад», написанной по этнографическим материалам, рассказывает о пастухе Иване Александровиче, который играл сам с собой в карты: «Сидит на полянке, вокруг спят коровы. Он же сам с собою играет в карты, в «Окулю», на две руки. «Ну теперь ты ходишь! — Пастух брал карту из руки воображаемого партнера. — Вот! Опять ты проиграл, тебе тасовать» [Белов В.И. Лад: Очерки о народной эстетике. М., 1982].

При этом Белов делает не совсем верный вывод: «В том, что в пастухи подряжали иногда людей неполноценных, таился великий смысл: мир как бы заботился об убогих, предоставляя работу по их возможностям. Щадя самолюбие, деревня негласно брала таких людей на свое содержание; человек кормился своим трудом, а не ради Христова имени».

Но если бы не современный, а средневековый человек, даже крестьянин XIX века увидел, как пастух в лесу сам с собой играет в карты, то, скорее всего, решил бы, что пастух играет с Лешим, просто лесного хозяина никто больше не видит. И этот случай сильно укрепил бы авторитет пастуха.

Крестьяне побаивались пастухов, баловали их подарками, старались угодить, ведь жизнь крестьянина во многом зависела от скотины, а сохранность и здоровье скотины — от пастуха.

Именно к пастуху шли за помощью, если пропадала корова.

«Пастух в деревне был, к нему обращались с делом. Один раз потерялась корова красная. Пришли к пастуху. Он сказал: «Войдёте в лес, положите два яйца, леший яйца любит. Положите на перекрёстке левой рукой, не глядя, и уходите». Старуха пошла, снесла и на второй день снова пришла и встала, не шевелясь. Лес зашумел, вышел леший — небольшой, в сером кафтане, в шляпе, с батогом. Идёт и гонит семь коров, видно, у многих отобрал. А пастух её предупредил: «Стой, не шевелись и не говори, пока не прогонит, а твою не отхлестнет». А она не вытерпела, подумала, ведь прогонит её корову, и сказала: «Ой, ты, Красулюшка!» Леший обернулся, хлестнул её веткой и выбил ей глаз, но корову отдал. Когда она пришла домой, знахарь ей сказал: «Не послушалась меня, так ходи весь век кривая. Мог бы хуже — он мог бы тебя всю переломать! [Архангельская обл., Левкиевская Е.Е. В краю домовых и леших. Персонажи русских мифов. М., 2009].

Пастухи знали множество примет, умели определять, какая будет погода, прекрасно ориентировались в лесу, разбирались в растениях и животных. Зачастую пастухи занимались плетением из бересты и лыка, причём их изделия особенно ценились за качество материалов.

Опытный пастух, занимающийся своим делом из года в год, умел оберегать скотину от волков и медведей.

К медведям у пастухов было особое отношение. Белов пишет: «Андрей Вячеславович, по прозвищу Славенок, постоянный пастух колхозного стада, рассказывал про медведя так:

— Он, понимаешь, лежит, не сказывается, а я-то знаю, что он тут. И говорю: «Иди! Уходи, уходи, нечего тут нюхать. Коровы спят, и ты иди спать!» Чую, сучки запотрескивали. Пошел. Видно, пробудилася совесть-то…

Далеко не у всех медведей имелась совесть. Нередко зверь выезжал из чащи верхом на ревущей, полузадранной корове, и пастух с одним батогом, ругаясь, иногда плача, смело бросался на «кровопивца». Обычно зверь этот считался не «своим», а пришедшим в поскотину откуда-то со стороны или же был обижен людьми раньше».

Самое беспокойное время у пастуха наступало, если корова телилась прямо в лесу. Тогда приходилось искать мать с теленком по нескольку дней. И пастух винил себя за недосмотр.

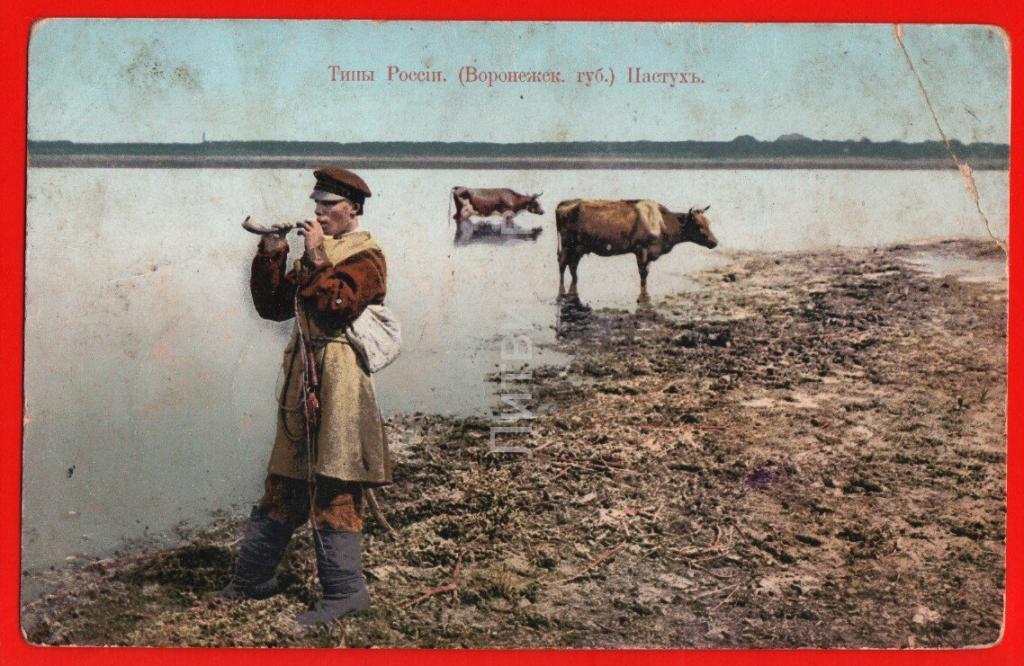

«Рабочими инструментами» пастуха, кроме кнута, были рожок (труба) и барабан («барабанка»). Просыпаясь первым в деревне, пастух будил хозяев скотины, играя побудку. Пастушеская труба могла быть огромной, длиной полтора метра. Делали её из дерева и бересты.

Умело играя на рожке, пастух мог выучить коров определенным музыкальным командам: «Выходи из дворов», «В прогон! В прогон!», «Делай что хочешь», «Опасно, беги!», «Общий сбор в одном месте», «Домой!»

Подпаски учились барабанить — громко и звонко, чтобы слышно было по всему лесу. Дикие звери этого ритмичного звука опасались. В тех местах, где паслась скотина, пастухи специально развешивали барабанки или куски железа, играющие роль била.

Вернёмся к самому интересному, с позиции сказочника, сюжету о договоре пастуха и Лешего. Согласно повсеместно распространенному представлению, Леший обладает способностью губить домашнюю скотину, напускать на стадо медведей, волков или, наоборот, охранять стадо. При правильном обращении, Леший вполне мог оказать помощь пастуху в поисках потерявшейся коровы.

Хороший пастух, по понятиям крестьян, должен был знать условия заключения и соблюдения такого соглашения (включавшего относ, то есть, жертву лесному духу). На Терском берегу Белого моря бытовали легенды о «сильных» пастухах, которые умели «закрыть» скот, сделать стадо невидимым для зверей.

«Раньше у пастухов был отпуск. Чтобы скотина ходила, чтобы ни волк, никто не заходил в стадо. У них какие-то слова были, у пастухов. Они с лешим говорил. Выйдет на дорогу — он с ним и говорил, с лесным. Иные пастухи пасут лесом. Лесом — так лесной пасёт, а они только выгоняют. Раньше у нас в Промине пастухи все пасли — они не ходили в лес сами, выгонят на улицу, коровы уйдут. А они сядут на забор с той стороны, откуда коровы должны прийти, затрубят в рог, и коровы — как по струнке — идут домой все.

А раньше-то у нас здесь пастух был. У нас здесь гоняли коров. Так он придёт, отгонит в лес, а обратно он никогда за коровами не ходил. Он на землю ляжет и кричит: «Коровушки, идите домой! И коровушки все идут. Он коров только отгонит, он их не пас. А уже вместо него хозяин лесной пас» [Архангельская обл., Левкиевская Е.Е. Демонология севернорусского села Тихманьги // Восточнославянский этнолингвистический сборник. М., 2001].

На севере России верили, что Леший,заключивший договор с пастухом, охраняет стадо в течение лета. «Для того чтобы скрепить этот договор, пастух произносит заговор и бросает в лес замок, запертый на ключ; Лешийподнимает замок и отпирает или запирает его, в зависимости от желания пастуха. При этом считается, что скот ходит только тогда, когда замок отперт…» [Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991].

«Стада крестьянские пасутся „в лисях“, но они ограждены от жадного до них лесовика отпуском. Пастух получает отпуск от ворожника. По получении отпуска в лесу делаются так называемые „воротца“ и сквозь них прогоняется все стадо. Иной раз в силу отпуска первая корова идет в жертву лесовику,отчего в скором времени и исчезает. Главная цель отпуска — „чтобы звирь не крянул животину“. Отпуск держится в строгой тайне; получивший его пастух принимает на себя нечто вроде послушания: или он не должен есть ягод, или не должен брать ничего прямо из рук другого человека, или не смеет лазить сквозь изгороду, в щель, а должен непременно через нее перепрыгивать» [Олонецкий край, Хрущов И.П. Заметки о русских жителях берегов реки Ояти // Записки по отделению этнографии. СПб., 1869. Т. 2].

Пастушеские «гейсы» были самые разнообразные, случалось, что от пастуха требовалось соблюдать строгий целибат. Если пастух нарушал запреты, Леший его наказывал. Если нарушение было не очень серьёзное, скажем, пастух поел запрещённых ягод или грибов, Леший делал так, что коровы разбегались и переставали слушаться пастуха, а лесные звери нападали на скотину. При этом в лесу начиналась буря, стадо разбредалось в разные стороны, так что коров уже было не собрать.

При более серьёзных нарушениях (например, пастух нарушил запрет играть на гармошке), Леший прибегал уже к физической расправе — мог избить пастуха, захлестать его ветками деревьев, искалечить, выбить один глаз.

Пастух мог вымолить прощение у Лешего. Для этого нужно было встать в лесу на колени, повиниться и оставить под кустом подарки — хлеб, мелкие монеты, стопку водки.

«У каждого пастуха свой отпуск. Одному бриться нельзя и ягод нельзя есть чёрных. Красные-то можно есть, а чёрных не надо. Вот у нас тоже ребята поели. Сначала пас старик, а он заболел, ребята стали пасти вместо него. Этот старик сказал: «Вы, — говорит, — не ешьте ягод, а то как станете ягоды есть, та, смотрите, худо вам будет». Ну, а ребятишки есть захотели а взяли, поели ягод-то. А на второй день как гонят скот в лес ребята — что сотворилось! Такой шум поднялся, да все деревья клонит до земли, и коров-то всех леший обратно повернул, и всех выгнал оттуда. Ну, ребятишки испугались и убежали. А потом пришёл старик и говорит: «Вы зачем телушек-то отпустили?» — «Так и так, Коленька ягод поел». Ну, вот и поел. А потом старик наладил, так они допасли. Наверное, договорился с лесным. Он с лесным пас, с лесным и договорился [Архангельская обл., Левкиевскя Е.Е. В краю домовых и леших. Персонажи русских мифов. М., 2009].

Непрощаемое нарушение договора было одно — если пастух не отдавал Лешему обещанную корову из стада.

Полностью статья - в моём сборнике "Добрые соседи. Они де-то рядом"

https://author.today/work/370023