Подлинная история Марса длиной 4,5 млрд лет, ч.2. Наука и невероятные фотографии Марса

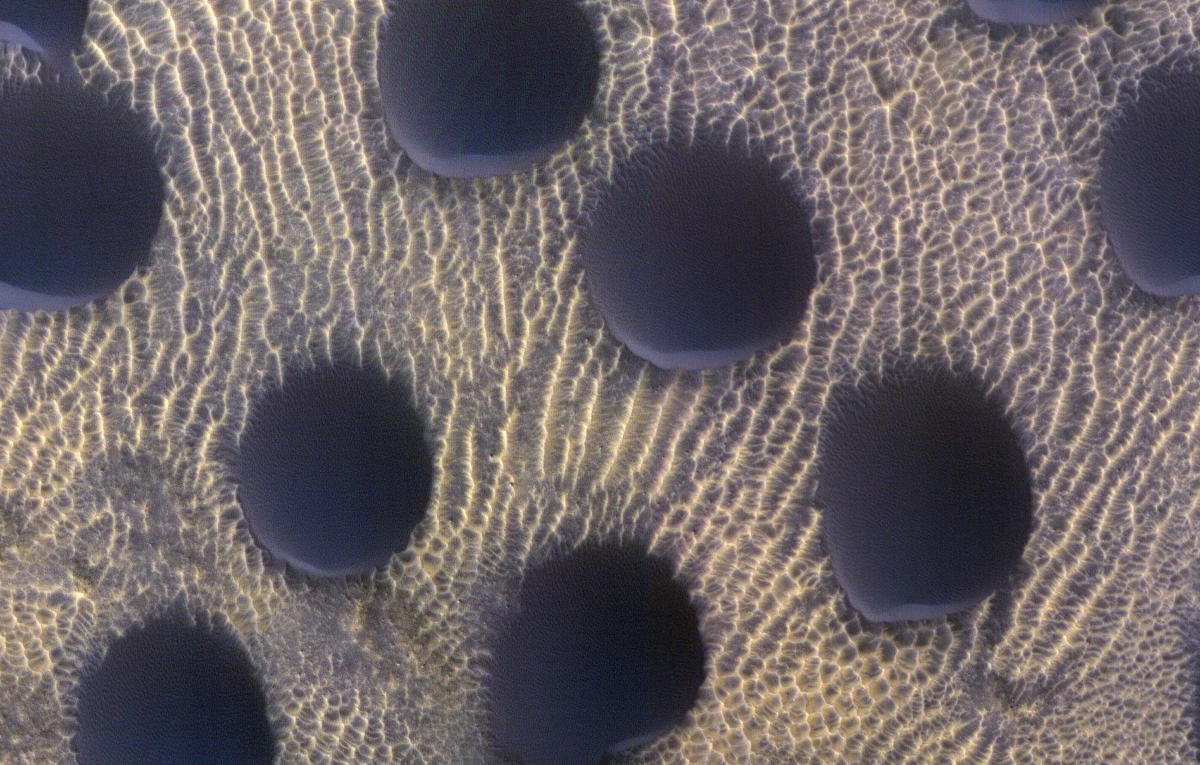

Автор: Асахи ЧангОдна из самых известных впечатляющих и необычных фотографий Марса! Это круглые песчаные дюны, покрытые инеем (фото аппарата MRO). Дальше - больше фото и геологическая история планеты. Начало в предыдущем посте.

НОЙСКАЯ ЭРА (4,1 - 3,7 МЛРД. ЛЕТ НАЗАД)

Нойский период (назван в честь Ноевой Земли ) оценивается между 4,1 и 3,7 млрд лет назад. Длительность его примерно 400 млн. лет. В качестве основы для датировки взято образование бассейна Эллада, нагорья Фарсида и долин Маринера. Поверхности Нойского периода изрезаны множеством крупных ударных кратеров. Считается, что в это время происходила обширная эрозия жидкой водой, были создано многочисленные сети речных долин. Возможно, именно в этот период присутствовали крупные озера или океаны планеты. В течение нойского периода шло интенсивное образование как больших, так и маленьких кратеров, формирование долин. Темп этой геологической эпози, хотя и более высокий, чем в последующие времена, всё же был намного ниже относительно даже самых медленных процессов такого рода на Земле. Климатические условия (по крайней мере эпизодически) благоприятствовали существованию рек и других водоёмов, а также выветриванию, приводившему к образованию разнообразных глинистых минералов (филлосиликатов), которые могли бы благоприятствовать зарождению микробной жизни. Филлосиликаты требуют богатой водой щелочной среды для образования. В это время также происходило отложение сульфатов. Поскольку невозможно представить себе процесс, за счёт которого с поверхности стирались бы только большие кратеры, считается, что окончание этого периода — момент, когда были стёрты все кратеры и поверхность была выровнена. Отложения филлосиликатов показаны на фото.

Нойский период примерно эквивалентен земному раннему архею, когда, вероятно, возникли первые формы жизни на Земле. В то время планета получала менее половины солнечной радиации, чем Земля, а солнце во время Нойского периода имело всего около 75% от своей сегодняшней яркости. В итоге некоторые исследователи считают, что в целом климат Нойской эпохи был «холодным и ледяным», прерываемым кратковременными (сотни-тысячи лет) климатическими изменениями, достаточно теплыми, чтобы растопить поверхностный лед и создать речные особенности, наблюдаемые сегодня. Другие исследователи утверждают, что это было полузасушливое время с по крайней мере кратковременными периодами осадков, согреваемых атмосферой из углекислого газа и водорода. Причины периодов потепления остаются неясными, но могут быть связаны с крупными ударами, извержениями вулканов или орбитальным воздействием. В любом случае кажется вероятным, что климат на протяжении Нойской эпохи не был равномерно теплым и влажным. В частности, большая часть речной и озерной активности, по-видимому, происходила в течение относительно короткого интервала в конце Нойской эпохи и продолжалась в начале Гесперианской эпохи.

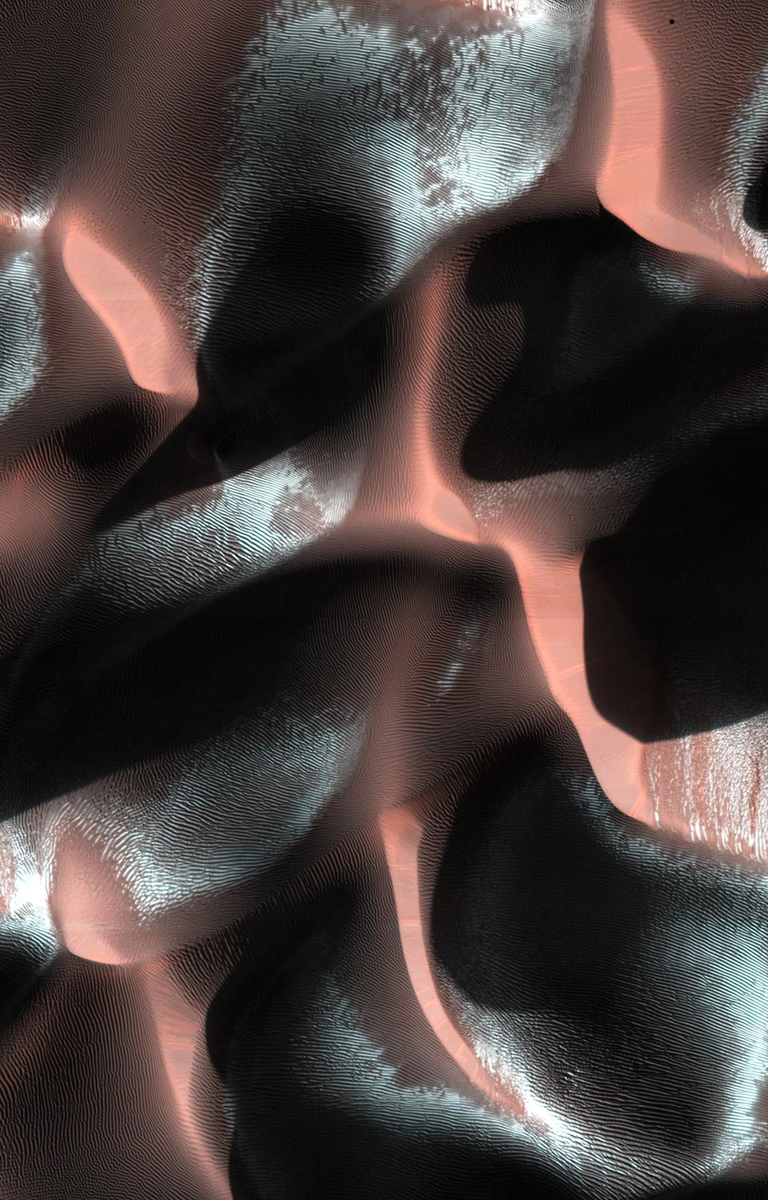

На фото современные дюны на Марсе:

ГЕСПЕРИАНСКАЯ ЭРА (3,7 - 3 МЛРД. ЛЕТ НАЗАД)

Следующий период времени в истории этой планеты называется Гесперианской эрой. Назван по Гесперийскому плато, начался 3,7 и закончился 3 млрд лет назад. Его продолжительность 700 млн. лет. На рубеже нойского и гесперийского периодов резко упала интенсивность формирования долин, выветривания, эрозии и столкновений с космическими телами — происходили падения лишь небольших, оставлявших лишь мелкие кратеры. Однако довольно активно продолжались вулканические процессы, изменившие не менее 30 % поверхности планеты. Выбросы парниковых газов повлекли кратковременное потепление, сменившееся глобальным похолоданием. Образовывались каньоны. Периодически случались сильные катастрофические наводнения, сформировавшие огромные каналы оттока по всей поверхности. Другие водные процессы практически прекратились, но не полностью, о чём свидетельствуют отдельные отложения сульфатов, их наличие в грунте, а также присутствие сетей долин, образовавшихся уже именно в это время. Обратите внимание на этой фотографии русла древнейших рек в кратере Антониади в четырехугольнике Большого Сирта, полученные с помощью аппарата HiRISE.

Считается, что в Гесперийскую эру планета достигла вершины своей эволюции и имела постоянную гидросферу. Северную равнину планеты в ту эру занимал солёный океан объёмом до 15-17 млн км³ и глубиной 0,7—1 км (для сравнения, Северный Ледовитый океан Земли имеет объём 18,07 млн км³).

К гесперийскому периоду относятся все крупные вулканы, включая Олимп. Вулканическое выделение газов привело к выбросу большого количества диоксида серы и сероводорода в атмосферу. Жидкая вода стала более локализованной по площади и более кислой, поскольку она взаимодействовала с выбросами и образовывала серную кислоту. Это также позволяло формировать гидратированные сульфаты (кизерит и гипс).

К позднему Геспериану атмосфера, вероятно, истончилась до своей нынешней плотности. По мере охлаждения планеты грунтовые воды , хранящиеся в верхней коре (мегареголит), начали замерзать, образуя толстую криосферу, лежащую над более глубокой зоной жидкой воды. Последующая вулканическая или тектоническая активность время от времени разрушала криосферу, высвобождая огромные количества глубинных грунтовых вод на поверхность и прорезая огромные каналы оттока. Большая часть этой воды текла в северное полушарие, где она, вероятно, собиралась, образуя большие временные озера или покрытый льдом океан.

В отдельные промежутки времени этот океан распадался на два: один океан, округлый, заполнял бассейн ударного происхождения в районе Утопии, другой, неправильной формы — район Северного полюса. В умеренных и низких широтах было много озёр и рек, на Южном плато — ледники.

В эту эпоху планета обладала очень плотной атмосферой, аналогичной той, которая в то время была у Земли, при температуре у поверхности доходившей до 50 °C и давлении свыше 1 атмосферы. Теоретически в Гесперийскую эру могла существовать и биосфера.

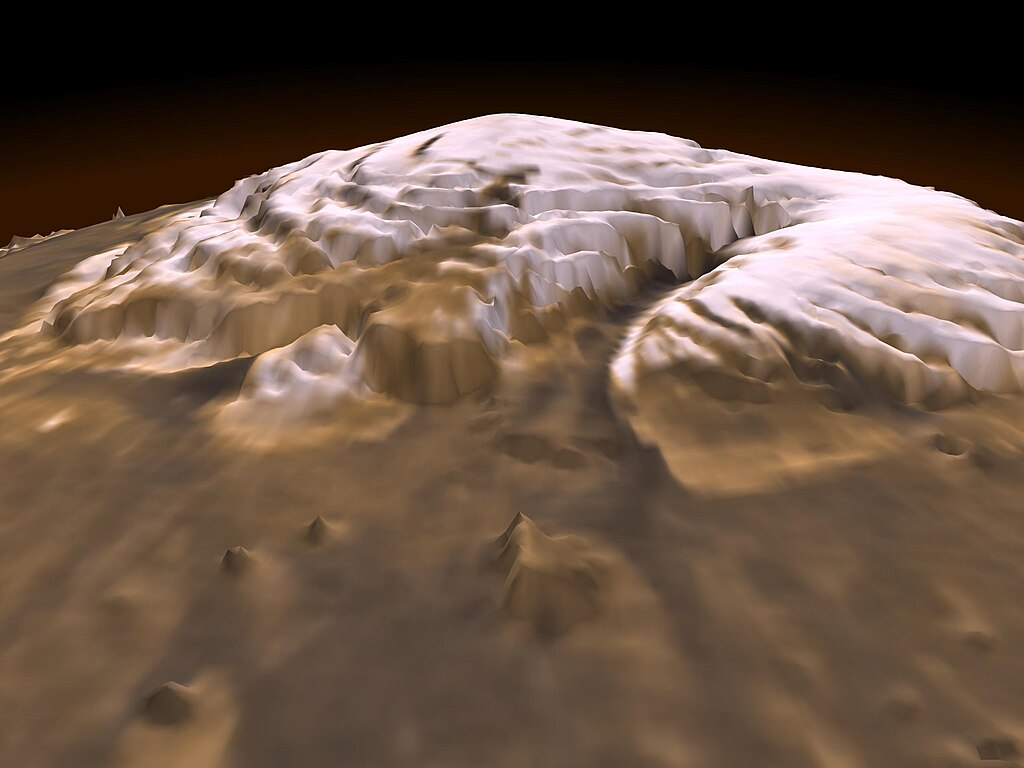

На этом фото предполагаемый мост канала Tartarus Colles. На следующей фото Полярная ледяная шапка (изображение Planum Boreum).

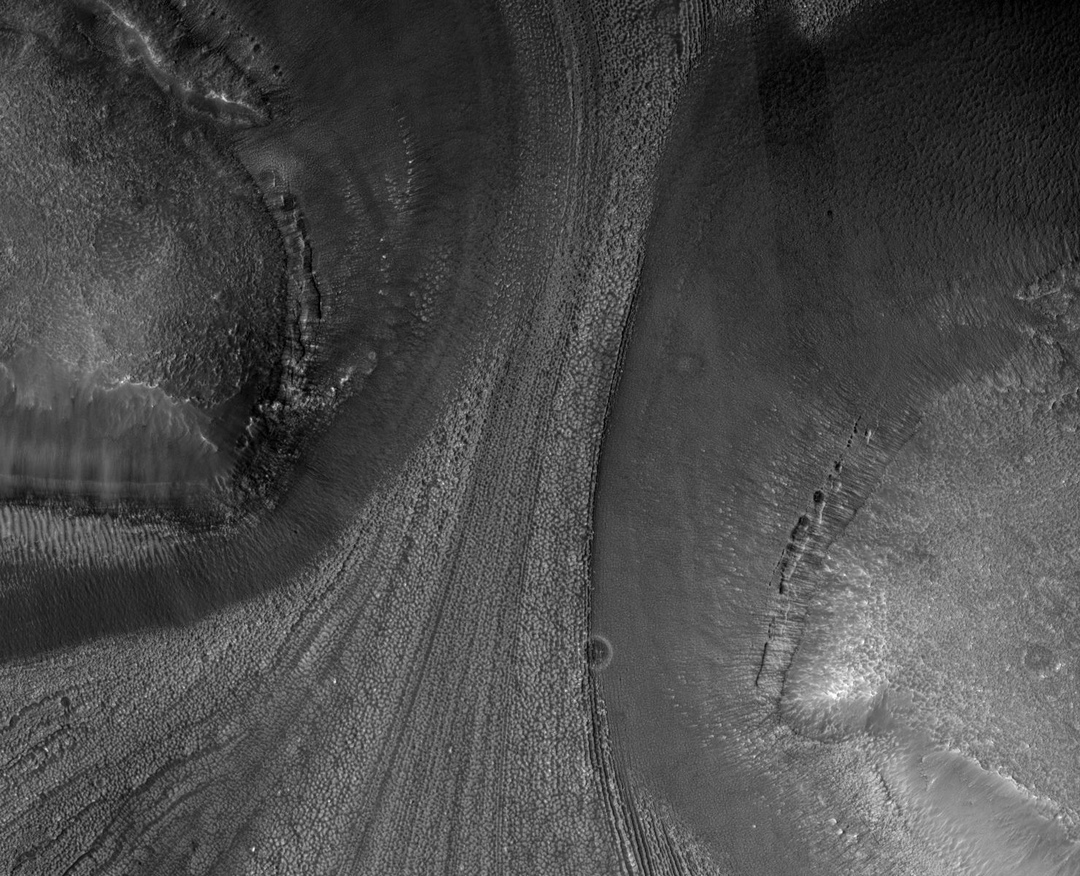

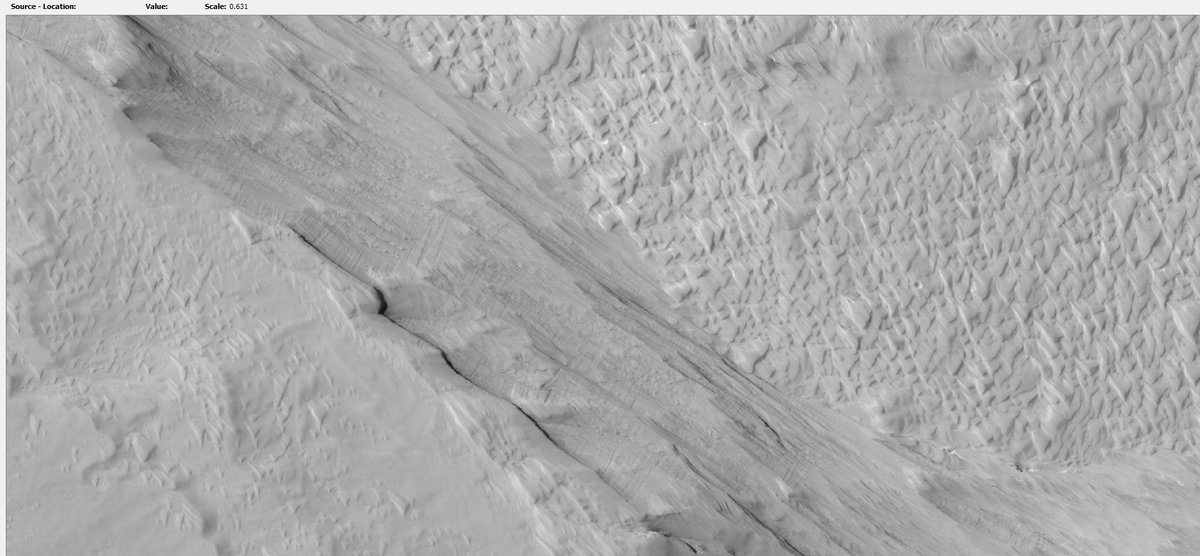

На следующем фото изображение современной пересеченной местности, предположительно вызванное древним отступающим ледником, фото сделано аппаратом HiRISE:

АМАЗОНИЙСКАЯ ЭРА (3 МЛРД. ЛЕТ НАЗАД - НАШИ ДНИ)

Амазонийский период (назван в честь равнины Амазония) начался примерно 3 млрд. лет назад и продолжается до настоящего времени. Нижняя граница не определена – считается, что эра началась либо 3, либо 2 млрд. лет назад.

В регионах Амазонии мало метеоритных кратеров, но в остальном они весьма разнообразны. Эта эпоха характеризуется холодными условиями, в целом похожими на условия на планете и сегодня. Эпоха характеризуется изолированным вулканизмом, происходящим в регионе Тарсис и впадинах Цербера, включая признаки активности, обнаруженные еще десятки тысяч лет назад на горе Олимп, что позволяет предположить, что они все еще могут быть активными, но в настоящее время бездействуют.

Начался период со стирания всех кратеров, видимо, в результате вулканических процессов, поскольку они происходили не повсюду, как было бы при эрозии, а лишь на части северного полушария, причём именно той, где расположены крупные вулканы, — районов Фарсида и Элизиум. Их интенсивность заметно (примерно в 10 раз) снизилась, а на остальной территории они и вовсе прекратились. Жидкая вода постепенно исчезала с поверхности, поэтому также прекратились и наводнения, хотя небольшие эпизодически случались вплоть до недавнего (в геологических масштабах) времени. Процессы эрозии и выветривания практически угасли. Развитие каньонов происходило уже только за счёт оползней. Главной отличительной особенностью периода стало формирование элементов рельефа, связанных с появлением, накоплением и движением льда: полярных шапок, ледниковых отложений на вулканах, поверхностных слоёв с большим содержанием льда в высоких широтах и различных форм (лопастные наносные окраины), полосные долинные отложения и концентрические кратерные отложения. Большая часть оврагов на крутых склонах также образовалась в этот период, в достаточно позднюю его эпоху. При этом на интенсивность появления этих форм скорее всего влияло изменение наклона оси вращения Марса. В течение амазонийского периода кратеры практически не образуются.

Этот же период некоторые ученые называют "сидериканским" (в честь железа по-гречески, по образующимся оксидам железа). С упадком вулканизма и доступной воды наиболее заметным процессом поверхностного выветривания стало медленное окисление богатых железом пород атмосферными пероксидами, что привело к образованию красных оксидов железа , которые придают планете ее знакомый красноватый оттенок.

На следующем фото поверхности в четырехугольнике Амазонии, как их видит HiRISE:

Далее - кратер-пьедестал в Амазонии с темными полосами на склоне, снимок сделан HiRISE:

Абсолютный возраст эпох, указанных в этом материале, являются приблизительными. Основной способ датировки - это пробы грунта с Марса, а также истории формирования кратеров по их размерам (принцип суперпозиции), количество и плотность кратеров на планете (стратиграфический принцип), которые помогают определить различные его периоды.

КАРБОНАТНАЯ КАТАСТРОФА

По аналогии с земными большими катастрофами, повлиявшими на всю планету, в истории Марса есть и своя - Карбонатная катастрофа (названа по аналогии с "кислородной катастрофой", которая уничтожила 90% жизни на Земле в ту эпоху, когда для большинства живых организмов кислород был ещё ядом). Карбонатная катастрофа на Марсе произошла за относительно короткий период времени в течение 1-12 миллионов лет, во время которой Марс потерял свою воду, став холодным и очень сухим. Вода на раннем Марсе реагировала с атмосферным углекислым газом. В результате этой реакции образовалась угольная кислота, которая стала частью круговорота воды на Марсе. Дождь из углекислоты произвел карбонаты на планете. Карбонаты удалили (выщелочили) парниковые газы, водяной пар и углекислый газ из атмосферы. Недра Марса остыли, поэтому на нем не развилась тектоника плит и углеродный цикл, как на Земле. Охлаждение недр Марса также положило конец вулканической активности на Марсе. Есть разные версии, когда произошла карбонатная катастрофа. Возможно она завершила Нойский период, а возможно предшествовала Амазонийскому. Карбонаты все еще существуют на Марсе и по сей день.

Карбонатная катастрофа была не единственным фактором, из-за чего Марс потерял свою воду и большую часть своей атмосферы, на это также повлияли потеря магнитного поля планеты и низкая гравитация Марса. Низкая гравитация Марса и потеря магнитного поля позволили солнечному ветру (состоящему из заряженных частиц, включая плазму, электроны , протоны и альфа-частицы) унести большую часть атмосферы и воды в открытый космос.

На следующей фото показаны недавние события - сход лавины и облако пыли на Марсе:

О да, и на следующем фото тоже Марс !

Признайтесь честно, вы могли себе вообразить такую красоту? Природа удивительна! Делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Придумаем историю вместе? Можно писать свои предложения в комментах. Можно даже сыграть в продолжи фразу, один начинает, другой продолжает. Марс пока никак не вписывается в мои произведения, поэтому вы можете смело забирать все наработки себе.