Производство зерна и картофеля в Российской империи и других странах

Автор: fales

График построен по таблице из книги Land Commune And Peasant Community In Russia.

Гекталитр = сто литров, а одна "четверть" как мера обьема соответствует 2.1 гекталитра. Как можно видеть никакого обнищания из за "обезземеливания" не наблюдалось - напротив производство продовольствия на душу населения росло. Но может быть все дополнительно произведенное зерно вывозили за границу, пока народ умирал с голоду?

Но нет, вывоз зерна составлял около 13% (а картофель вообще не вывозили), и эта доля не увеличивалась.

То есть и с вычетом экспорта продовольствия, количество зерна и картофеля на душу населения стабильно росло. Но может быть русский народ (в отличии от других народов Европы) изначально жил на грани голодной смерти?

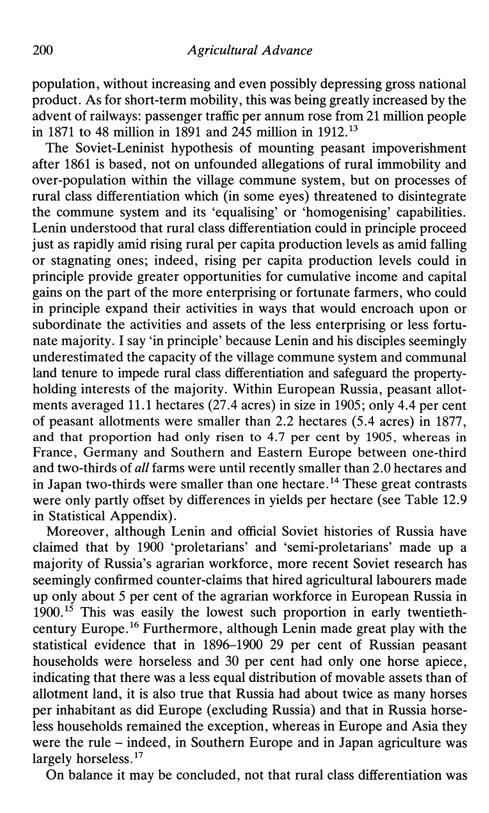

Но вот сравнение производства зерна на душу населения

Источник

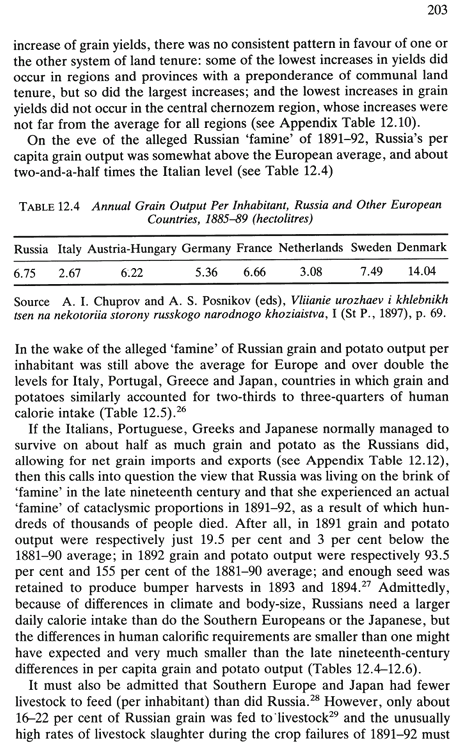

А вот производства зерна и картофеля на душу населения в РИ, Европе и США.

РИ производила больше продовольствия на душу населения, чем остальная Европа, причем соотношение производства продовольствия на душу со временем менялось в пользу РИ (в 1892-95 годах в РИ производили 534 кг. зерна и картофеля на душу (в пересчете на сухой вес) против 415 кг. в Европе и 1291 кг. в США, а в 1909-13 уже 555 кг. против 411 кг. в Европе и 1043 кг. в США)

Таблица на которой основана диаграмма дает возможность оценить производство продовольствия в пазных странах

Картофеля на душу населения в России тоже производили больше среднего по Европе

Как можно видеть миф про перманентный голод в Российской империи и "обнищание народа" из за малоземелья и мальтузианского кризиса, является полной чушью.

Об этом в используемом исследовании прямо написано

"Накануне предполагаемого "голода" в России в 1891-92 годах производство зерна на душу населения в России было несколько выше среднеевропейского уровня и примерно в два с половиной раза превышало итальянский уровень (см. таблицу 12.4). На исходе предполагаемого "голода" производство зерна и картофеля на душу населения в России по-прежнему было выше среднего показателя по Европе, и более чем в два раза превышало показатели Италии, Португалии, Греции и Японии, стран, в которых на зерно и картофель также приходилось от двух третей до трех четвертей потребляемых человеком калорий (таблица 12.5).

Если итальянцы, португальцы, греки и японцы существовали, потребляя (на душу) примерно половину того количества зерна и картофеля, которое потребляли русские (с учетом чистого импорта и экспорта зерна, см. Приложение, Таблица 12.12), то это ставит под сомнение мнение о том, что Россия находилась на грани "голода" в конце XIX века... Из-за различий в климате и средних размерах тела, русским требуется большее суточное потребление калорий, чем южным европейцам или японцам, однако различия в потребностях человека в калориях меньше, чем можно было бы ожидать, и значительно меньше, чем различия в производстве зерна и картофеля на душу населения в конце XIX века (Таблицы 12.4-12.6). Конечно следует учитывать, что в Южной Европе и Японии было гораздо меньше скота (на одного жителя), чем в России. Однако на корм скоту шло лишь около 16-22% российского зерна."

.

Это сочеталось с очень слабым социальным неравенством в русской деревне

"Голод" 1891-93 вызванный неурожаем действительно сопровождался недоеданием населения пострадавших губерний, но никаких случаев голодных смертей историки найти не смогли. Наблюдения резко оппозиционного Льва Толстого, который участвовал в помощи голодающим в 1891-92 году, подтверждают это : "если разуметь под словом «голод» такое недоедание, вследствие которого непосредственно за недоеданием людей постигают болезни и смерть, как это, судя по описаниям, было недавно в Индии, то такого голода не было ни в 1891-м году, нет и в нынешнем." (Голод или не голод? 1897 год).