Охотники за жемчугом

Автор: Коруд Ал А вы знали, что одним из старейших промыслов на Руси была добыча жемчуга? Причем не где-нибудь, а на северо-западе в окрестностях Новгорода. Затем он распространился на северные земли около Двины. Русским жемчугом жила немалая часть местных жителей — старателей-добытчиков, ювелиров и швей.

Ну а жемчужное шитье достоверно известно с Х века, хотя, по-видимому, появилось значительно раньше. Жемчуг очень почитался на Руси. Еще в византийских летописях упоминается, что князь Святослав носил золотую серьгу с двумя жемчужинами, а у Ивана Калиты был пояс, украшенный жемчугами.

В начале XVI столетия новгородцы ездили за жемчугами в Азов и Кафу (Феодосия), для правильной покупки в торговой книге были такие правила: «А купите жемчуг все белой, чистой; а желтого никак не купите, на Руси его никто не купит».

Добыча сказочного сырья развивалась и в северных реках. Новгородский жемчуг был особенно ценен. Зерна его источали волшебный блеск, были поразительно красивы и благородны. Лучший жемчуг называли «скатным», то есть круглым, катящимся. Он часто упоминается в старинных русских былинах и сказках. Так Илья Муромец, чтоб умилостивить злого царя Калину, подносит ему чистое серебро, красное золото и скатный жемчуг.

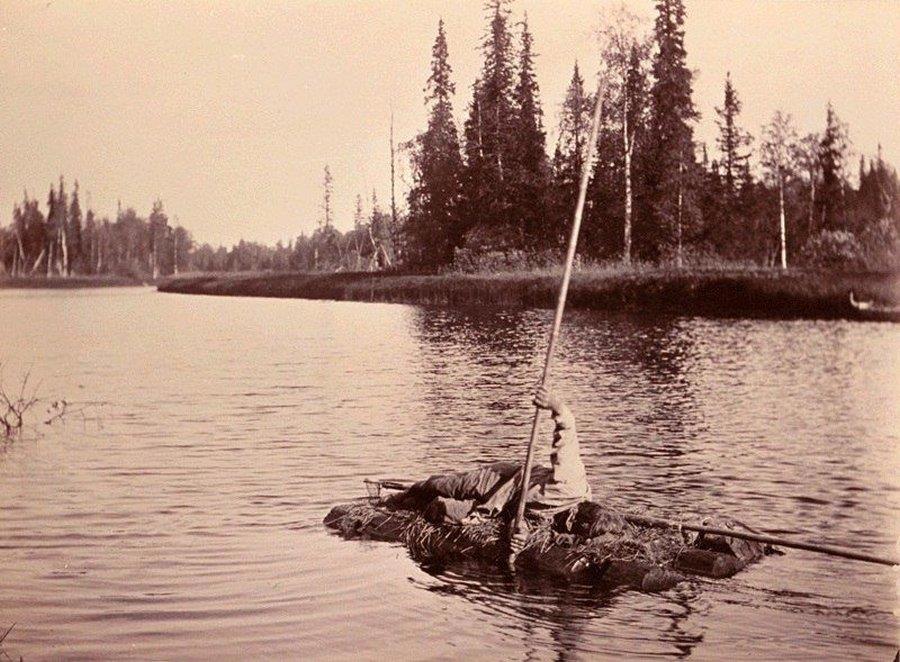

Промыслом жемчуга занимались исключительно мужчины. Температура воды в быстрых северных реках очень холодная, поэтому нырять за раковинами никто не отваживался. Но как сквозь рябь и блики на поверхности воды разглядеть лежащую на дне небольшую ракушку? Для этого старатели использовали оригинальное, хотя и незамысловатое приспособление — «водогляд». Он представлял собой полую берестяную трубу, которая опускалась одним концом в воду сквозь отверстие в плоту, а к другому концу добытчик плотно прижимался лицом, разглядывая дно реки.

Жемчуг, вынутый из раковин, твердеет не сразу. И чтобы при затвердении он не попортился, его подвергали так называемому «замариванию». В старинных книгах о ловле жемчуга в XVIII веке пишут: «Промышленники, завидя зерно, от мяса его отрывают и кладут себе в рот, в коем держат часа два и сие называется «замариванием» После этого жемчуг в мокрой тряпке держат за пазухой, пока он окончательно не затвердеет».

В новгородских музеях тоже рассказывают, что жемчуг клали за щеку и перекатывали языком, чтобы жемчужина стала гладкой и податливой. Потом её катали по столу, придавая более-менее правильную форму, так и получался ровный скатный жемчуг. Для вышивания жемчужин, пока не затвердела, протыкали тонкой иглой. Крупные жемчужины считались зёрнами, а мелкие — весом.

Есть данные, что по добыче речного жемчуга Россия многие столетия стояла на первом месте. Достаточно сказать, что герб карельского города Кемь, включает жемчужный венок на голубом поле. А вывоз русского жемчуга за границу в 1860 году оценивался в 182 тыс. рублей. По тем временам — огромные деньги (около миллиарда в нынешних ценах).

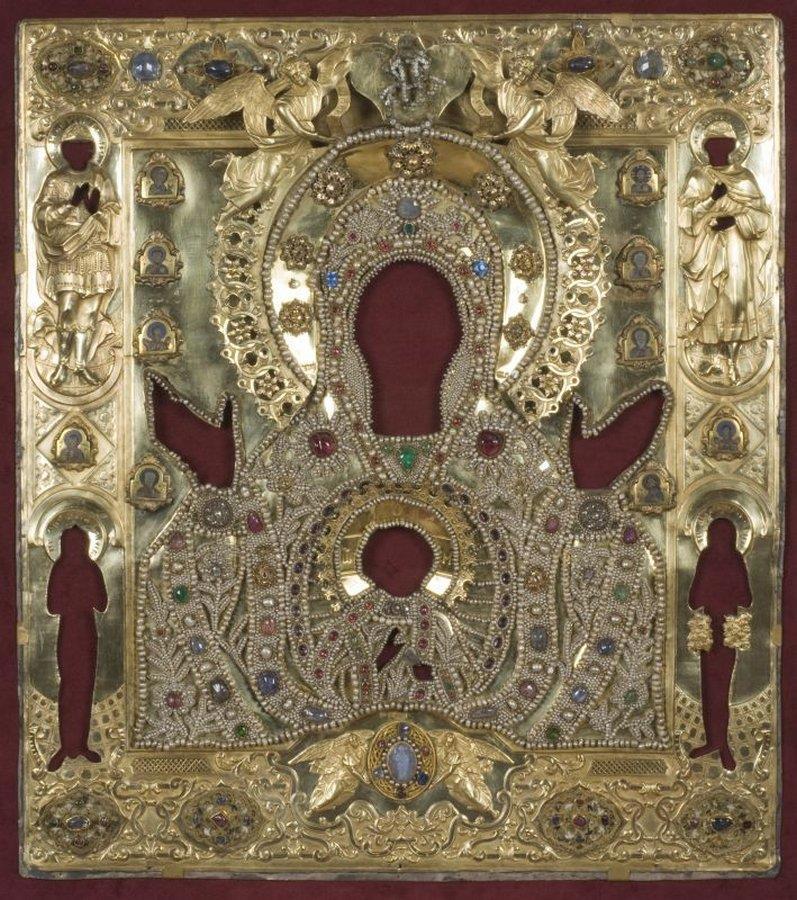

Жемчугом унизывали оклады икон и другую церковную утварь.

Жемчужное низание — от слова «низать», то есть собирать несколько жемчужин или бисеринок на проволоку либо нитку. Жемчуг предварительно разбирали по величине и подбирали необходимые размеры согласно узорам, затем просверливали дырочки и нанизывали на нить или тонкую проволочку, так получалась жемчужная нить. Её накладывали на настил и после каждой жемчужины закрепляли стежками. Таким образом, достигалась прочность вышитого узора и создавались узоры на ткани. Низали разными способами: есть низанье прямое или вкось, в три пряди, в виде сетки, решётки, клетками или в шахматы, в одну или несколько нитей, фонариками, и так далее.

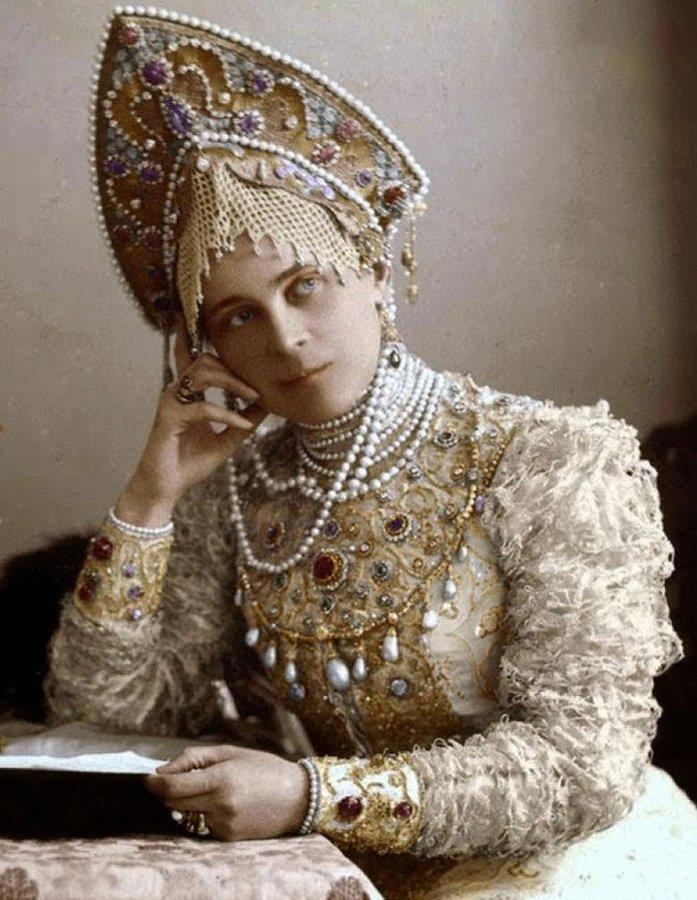

Роль жемчуга была очень велика. Праздничные женские одежды передавались по наследству, это был капитал — не столько денежный, сколько социальный — богато украшенные одежды показывали трудолюбие семьи, ее бережливость и приверженность традициям. Один исследователь, прибывший в 1843 году из Германии в Нижегородскую губернию, был потрясён украшениями русских женщин — даже самые бедные рыбачки носили на шее по нескольку ниток природного жемчуга. Представительницы высших сословий (купчихи, например) на торжества являлись совершенно унизанные перлами. От такой пышности чужестранцы теряли дар речи.

В женском головном уборе могло быть до 16 кг жемчуга.