Любопытные факты. Женщины-правительницы. Продолжение.

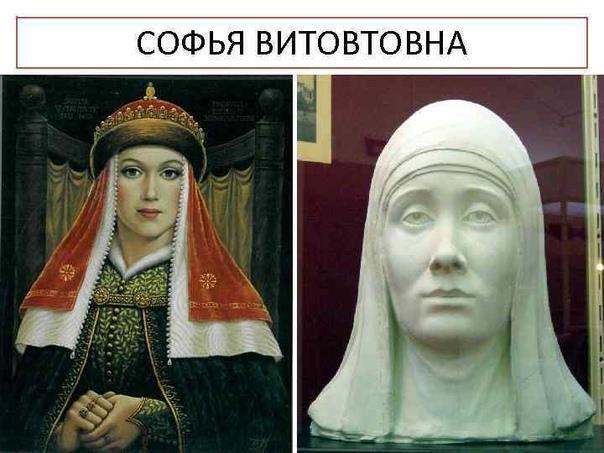

Автор: Черников Константин ПетровичЕщё раз всем привет! Оказывается, я пропустил ещё одну женщину, управлявшую нашим государством. Я позабыл про Софью Витовтовну. Спасибо бдительным читателям за своевременную подсказку. Сейчас всё исправим. Теперь моя статья точно будет полной. Справедливости ради, стоит сказать, что она правила далеко не самостоятельно. Но всё же….

6. Итак, в феврале 1425 г. скончался Великий князь московский Василий I, старший сын Дмитрия Донского. Вдовой осталась его жена Софья – единственная дочь Великого князя литовского Витовта Кейстутовича. По завещанию покойного правителя, его супруга получала обширные земли и право опеки над малолетним наследником Василием Васильевичем. Вообще-то, если быть до конца точным, то образовался целый опекунский совет, в который, помимо вдовствующей Великой княгини, входили её отец – Великий князь литовский Витовт, а также князья Андрей и Пётр Дмитриевичи – младшие братья Василия I. И главным в этом совете был всё же Витовт, который вместе с малолетним московским князем, своим внуком, принял под свою «опеку и защиту» заодно и всё московское княжество целиком. На определённое время он стал, через свою дочь и внука, фактически правителем соседнего государства. А что? Очень удобно получилось…Тем более, что вслед за Московским княжеством, верховенство литовского князя признали ещё и Тверское, Рязанское и Пронское княжества. Казалось бы, всё хорошо. Но так не считал старший из оставшихся сыновей Дмитрия Донского – Юрий, князь звенигородский. Опираясь на завещание отца, согласно которому после смерти Василия I власть в Москве должна была перейти не к его сыну, а к его следующему по возрасту брату, то есть к нему – Юрию Дмитриевичу звенигородскому, он заявил свои права на московский престол. Началась долгая феодальная война между детьми и внуками Дмитрия Донского за московское первенство. В этой войне Софья Витовтовна приняла самое активное участие. То, что она пережила за эти годы – тема отдельного исторического романа. В первые годы фактическим регентом и правителем был её отец. Он и занимался всеми делами, успешно отстаивая интересы дочери и внука. Но после его смерти в 1430 г. ей пришлось принять на себя всю полноту власти. И начались проблемы. В 1433 г. Юрий Звенигородский занял Москву и объявил себя Великим князем московским. Софья с сыном бежала сначала в Тверь, а потом в Кострому. Несколько раз она возвращала себе власть и затем снова её теряла. Вместо умершего князя Юрия на престол стали претендовать уже его сыновья – Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Борьба была долгой и жестокой. В ходе её сын Софьи попал в плен к своим противникам и был ослеплён, войдя в история, как Василий II Тёмный. А тут ещё и татары, воспользовавшись московской междоусобицей, вздумали совершить набег на Москву. И Софье пришлось даже руководить обороной столицы вместо своего сына. Но, в конце концов, повзрослевший и возмужавший Василий II, несмотря на свою слепоту, одержал победу и окончательно утвердился на московском престоле. А его мать, с чувством исполненного долга, на старости лет удалилась в монастырь, где и закончила свои дни.

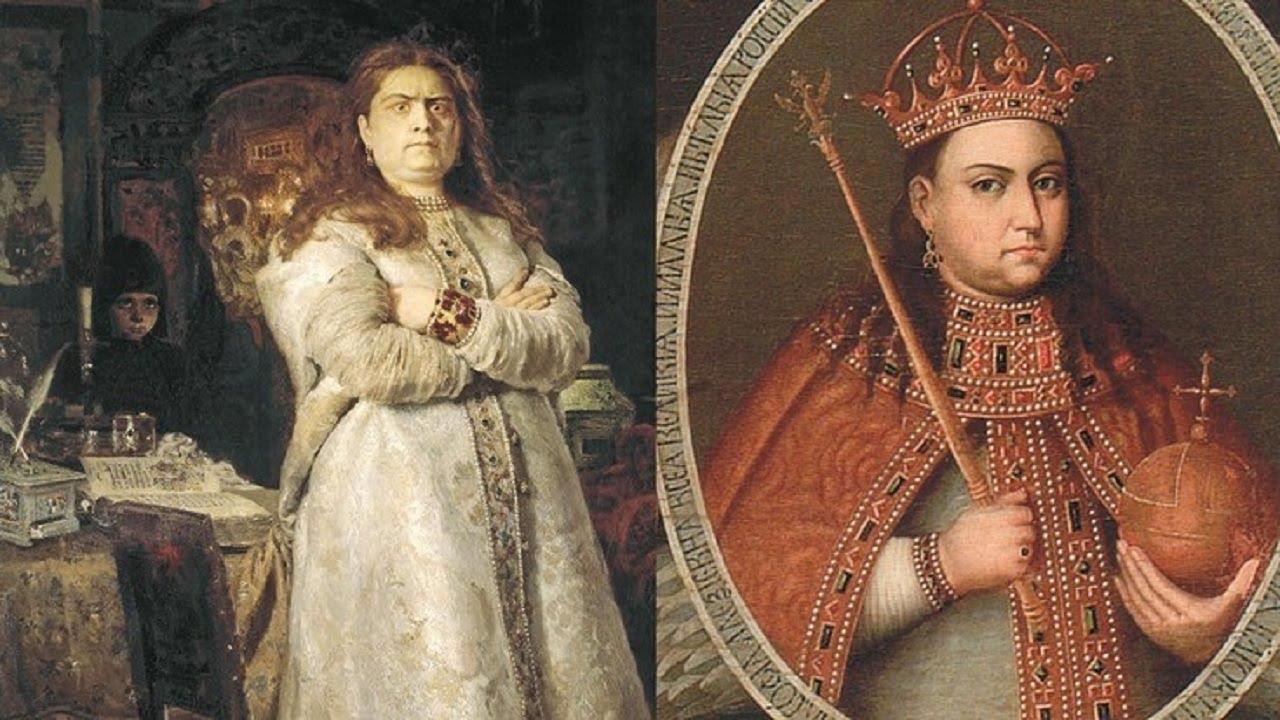

7. Следующей женщиной, сумевшая стать уже по-настоящему реальной правительницей страны стала Софья Алексеевна – дочь царя Алексея Михайловича. Когда в 1682 г. Скончался её старший брат – царь Фёдор III Алексеевич в Москве зрела «великая смута». В жестокой схватке за власть схлестнулись два влиятельных клана – Милославские и Нарышкины. Оба этих семейства успели уже обзавестись каждый «своей» царицей. Мария Милославская и Наталья Нарышкина, каждая в своё время, были жёнами Алексея Михайловича, и каждая оставила своего наследника мужского пола – Ивана V и Петра I. Кому же из них править?  В конце концов, чтобы избежать нового Смутного времени и гражданской войны, венчали на царство обоих. Это был единственный случай в отечественной истории, когда на престоле были одновременно два царя!

В конце концов, чтобы избежать нового Смутного времени и гражданской войны, венчали на царство обоих. Это был единственный случай в отечественной истории, когда на престоле были одновременно два царя!  Но оба они были малолетними. Так что регентшей и фактической правительницей страны на ближайшие годы стала их старшая сестра – царевна Софья. Поначалу новой правительнице сопутствовал успех. Она сумела вернуть древнюю столицу Руси – Киев, основала в Москве Славяно-греко-латинскую академию. Это был первый ВУЗ в истории страны. Да и вообще, совместно со своим фаворитом князем Василием Голицыным, она задумала проекты многих прогрессивных реформ во всех областях жизни. Справедливости ради, стоит сказать, что этой «парочке» просто не хватило времени, чтобы их реализовать. Не случайно же потом часть этих реформ били успешно осуществлены уже Петром I. Но затем последовали неудачные походы против Крымского ханства, которые изрядно подорвали авторитет Софьи и её фаворита, как правителей. Так что, не случайно в 1689 году, когда Софья попыталась сохранить и дальше свою власть, уже после достижения совершеннолетия Петром I, её мало кто поддержал. В результате она была отстранена от власти и пострижена в монахини. Дальше начиналась эпоха Петра Великого.

Но оба они были малолетними. Так что регентшей и фактической правительницей страны на ближайшие годы стала их старшая сестра – царевна Софья. Поначалу новой правительнице сопутствовал успех. Она сумела вернуть древнюю столицу Руси – Киев, основала в Москве Славяно-греко-латинскую академию. Это был первый ВУЗ в истории страны. Да и вообще, совместно со своим фаворитом князем Василием Голицыным, она задумала проекты многих прогрессивных реформ во всех областях жизни. Справедливости ради, стоит сказать, что этой «парочке» просто не хватило времени, чтобы их реализовать. Не случайно же потом часть этих реформ били успешно осуществлены уже Петром I. Но затем последовали неудачные походы против Крымского ханства, которые изрядно подорвали авторитет Софьи и её фаворита, как правителей. Так что, не случайно в 1689 году, когда Софья попыталась сохранить и дальше свою власть, уже после достижения совершеннолетия Петром I, её мало кто поддержал. В результате она была отстранена от власти и пострижена в монахини. Дальше начиналась эпоха Петра Великого.

8. В 1722 г. Император Всероссийский Пётр I Алексеевич установил новые правила престолонаследия. Отныне Император мог сам назначать себе преемника. И это не обязательно должен был быть его старший сын или младший брат, как раньше. Вот на этот новый закон и опиралась дворцовая группировка во главе с всесильным «полудержавным властелином» - Светлейшим князем Меньшиковым – возводя на российский престол вторую жену Петра Алексеевича «безродную девку» Марту Скавронскую. Она вошла в историю под именем Императрицы Екатерины I, ставшей следующей в нашем списке женщин-правительниц. Правила она совсем не долго – всего два года и в народе получила негласное прозвище «добрая Марта». И действительно, она значительно облегчила участь простого народа, обнищавшего в результате бесконечных победоносных войн Великого Императора. Обратной стороной великих завоеваний Петра была повальная нищета и разорение крестьянства, стонавшего от непомерных налогов военного времени. Екатерина уменьшила подушную подать с населения аж на 32% и простила все недоимки по всей стране! Такого больше не делал ни один правитель в нашей истории!

В остальном же она провозгласила политику продолжения «дел Петра Алексеевича». Например, именно при ней открыла свои двери Российская Академия наук. Она довершила ряд дел, которые были задуманы ещё Петром. Ну, а большего просто не успела….

В остальном же она провозгласила политику продолжения «дел Петра Алексеевича». Например, именно при ней открыла свои двери Российская Академия наук. Она довершила ряд дел, которые были задуманы ещё Петром. Ну, а большего просто не успела….

9. Следующей, по хронологии, правительницей России была Императрица Анна Иоанновна – дочь царя Ивана V и Прасковьи Салтыковой. Некогда её выдали замуж за герцога Курляндии из чисто политических соображений, а после о ней и вовсе забыли. Она никогда не отличалась великими талантами, жила себе тихо в своей Курляндии и ни во что не лезла. Поэтому, призванная российской аристократической элитой из «курляндского захолустья» на российский трон, она изначально рассматривалась исключительно, как фигура чисто формальная, марионеточная. Её даже заставили подписать сильно ограничивавшие власть монарха обязательства – Кондиции. Кто же тогда знал, что вскоре этой, казалось бы, «недалёкой» женщине хватит вдруг духу и решимости разорвать те самые Кондиции и ещё больше упрочить самодержавие?

Вот, что сила власти то творит с людьми! О её 10-ти летнем правлении, получившем в народе нелестное название «бироновщина», всем хорошо известно. В целом ряде художественных произведений эта эпоха всесильной «Тайной канцелярии» выглядит довольно мрачной и неоднозначной. Оставим всем известные минусы и поговорим о её плюсах. А таковые тоже были. Именно при Анне российский императорский двор приобрёл тот самый размах, блеск и богатство, которые были потом свойственны ему всё последующее время. Ведь при Петре и его наследниках всё выглядело довольно просто и практично, если не сказать – аскетично. Несмотря на все свои военно-политические успехи, русский двор не мог сравниться с блестящими дворами европейских держав. И только при Анне ситуация исправилась. Петербург и императорский двор стали вровень с зарубежными столицами. Появился европейский лоск и даже такое понятие, как мода. Российская Империя окончательно перестала быть «варварской страной», а правящая элита уже полноценно почувствовала себя «настоящими европейцами». Были в её эпоху и серьёзные политические успехи. Например – победа в войне за «польское наследство» и успешная русско-турецкая война 1735-39 гг. Всё это позволило расширить и укрепить границы государства. Так что, не всё было так уж плохо при ней. А кроме того, именно Анне Иоанновне удалось искоренить самый страшный бич, оставшийся в наследие ещё от Петра – придворный алкоголизм. Сама Императрица спиртного вообще не пила и строго запретила безудержное «бухание» при дворе. При ней, конечно же, тоже пили, но уже не так…

Вот, что сила власти то творит с людьми! О её 10-ти летнем правлении, получившем в народе нелестное название «бироновщина», всем хорошо известно. В целом ряде художественных произведений эта эпоха всесильной «Тайной канцелярии» выглядит довольно мрачной и неоднозначной. Оставим всем известные минусы и поговорим о её плюсах. А таковые тоже были. Именно при Анне российский императорский двор приобрёл тот самый размах, блеск и богатство, которые были потом свойственны ему всё последующее время. Ведь при Петре и его наследниках всё выглядело довольно просто и практично, если не сказать – аскетично. Несмотря на все свои военно-политические успехи, русский двор не мог сравниться с блестящими дворами европейских держав. И только при Анне ситуация исправилась. Петербург и императорский двор стали вровень с зарубежными столицами. Появился европейский лоск и даже такое понятие, как мода. Российская Империя окончательно перестала быть «варварской страной», а правящая элита уже полноценно почувствовала себя «настоящими европейцами». Были в её эпоху и серьёзные политические успехи. Например – победа в войне за «польское наследство» и успешная русско-турецкая война 1735-39 гг. Всё это позволило расширить и укрепить границы государства. Так что, не всё было так уж плохо при ней. А кроме того, именно Анне Иоанновне удалось искоренить самый страшный бич, оставшийся в наследие ещё от Петра – придворный алкоголизм. Сама Императрица спиртного вообще не пила и строго запретила безудержное «бухание» при дворе. При ней, конечно же, тоже пили, но уже не так…

10. Гораздо меньше известно широкой публике о следующей женщине-правительнице из нашего списка – Анне Леопольдовне. Она приходилась внучкой, царю Ивану V, соправителю Перта I на первом этапе его царствования. Её родителями, были Екатерина Ивановна, вторая дочь царя Ивана V, и герцог Макленбург-Шверинский Карл Леопольд. Таким образом, она была родной племянницей Императрицы Анны Иоанновны. Она вышла замуж за герцога Брауншвейгского Антона Ульриха. В 1740 году у них родился сын - Иоанн, которого бездетная императрица тут же объявила своим наследником. После кончины Анны Иоанновны, этот несчастный младенец был официально объявлен новым Императором Всероссийским Иоанном VI, а регентом при нём – Бирон. Однако, вскоре некогда всесильный фаворит покойной императрицы был отстранён от власти и регентство формально перешло к матери императора-младенца Анне Леопольдовне. Правда, судя по откликам современников, особыми способностями она не блистала, к государственным делам была равнодушна и больше предпочитала проводить время в развлечениях. Всеми делами же управляли её приближённые. Так что, правителем она была довольно условным и ничем особо выдающимся её недолгое правление отмечено не было. Даже когда ей доложили о зреющем против неё и её сына заговоре, она проявила легкомысленную беспечность. За что и поплатилась. Уже в 1741 году в результате очередного дворцового переворота, власть захватила её властная «сестрица» Елизавета Петровна, а сама Анна Леопольдовна, вместе с мужем и низложенным сыном были заключены под стражу. Так она и скончалась в заключении, успев родить в неволе ещё нескольких детей.

11. Что касается следующей государыни, то о правлении Елизаветы Петровны уже столько сказано и написано, что повторяться нет смысла. Вы и так всё знаете.

12. Абсолютно всё то же самое можно сказать и о Екатерине II. О ней самой и о периоде её царствования, наверное, известно больше, чем о ком-либо другом в нашей истории.

Вот, как-то так получается… Двенадцать женщин-правительниц. И последняя из них была у власти… страшно подумать - два, с четвертью века назад… Интересно, будет ли ещё когда-нибудь кто-либо из женщин управлять нашим государством? Поживём, увидим.

Всем счастья и добра! Читайте и будьте счастливы!