Стрелковый полигон докладывает. Почти СВД, но не Драгунова…

Автор: Андрей УлановВопросами конструирования самозарядной снайперской винтовки в СССР занялись задолго до начала Великой Отечественной войны. Но в начале пути о создании отдельной снайперки речь не шла – только про специальную "снайперскую" модификацию серийной армейской винтовки, как это было с "трехлинейкой". С 1936 по 1938 год отрабатывалась снайперская винтовка Симонова на базе АВС, затем пришла очередь ССВТ, как проходила в документах винтовка для снайперов на основе СВТ. Однако в 1942 и эту винтовку сняли с производства – войсковые снайпера, как и другие пользователи СВТ, жаловались на ненадежность оружия, в ГАУ КА к этому добавилась информация с полигона о "наличии отрывов первой пули от центра группирования остальных пуль, что является недопустимым при снайперской стрельбе".

Тем не менее, преимущества именно самозарядной винтовки для армейского снайпера были очевидны и отказываться от идеи никто не собирался. Но теперь уже речь зашла о разработке новой винтовки специально для снайперской стрельбы.

В июле 1945 года на полигоне испытывалась опытная снайперская винтовка системы Симонова. Но если в СКС конструктору все же удалось применить свой любимый перекос затвора и при этом получить достаточно надежную конструкцию, то винтовка под более мощный патрон 7,62х54R не выдержала испытаний по безотказности работы автоматики и живучести деталей.

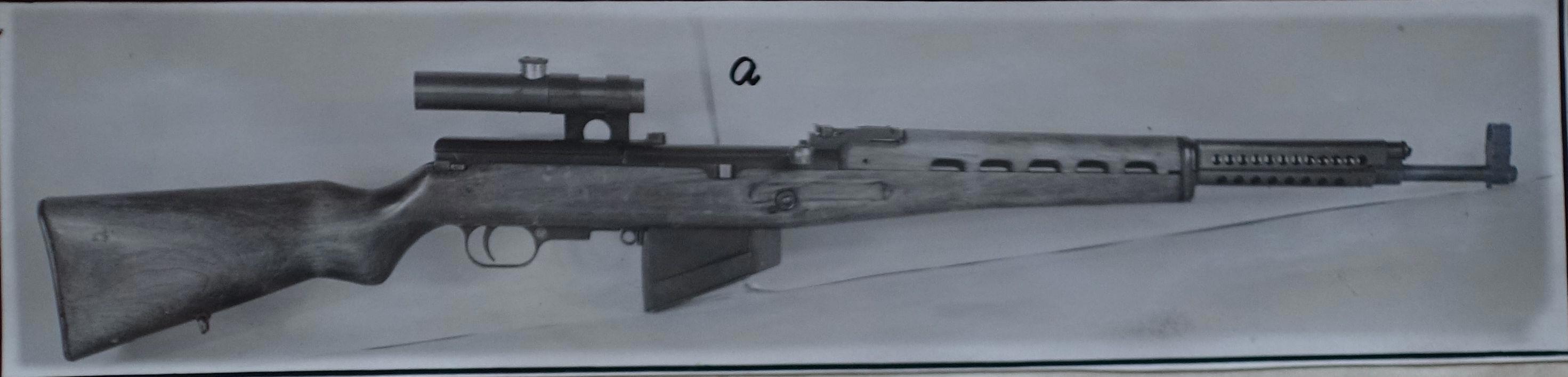

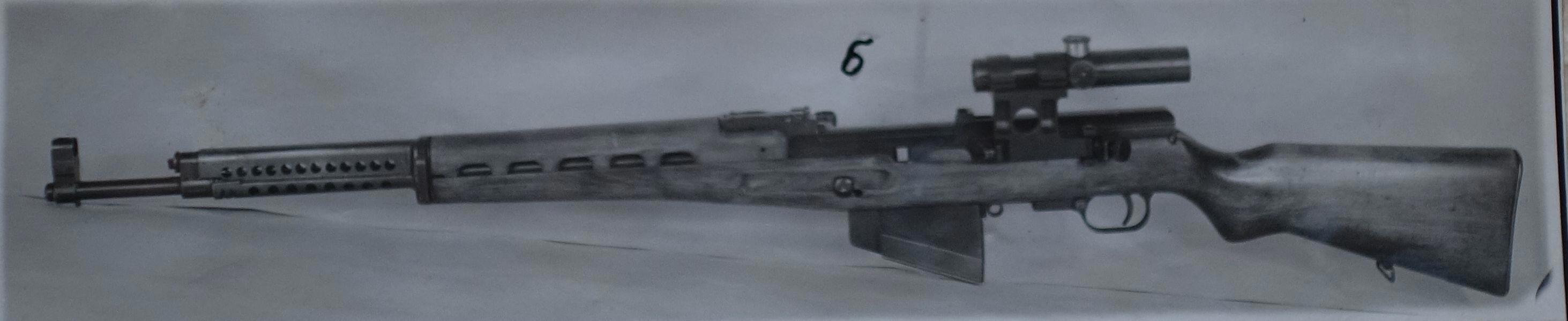

И вот, в ноябре следующего, 1946 года пришел черед испытаний еще одной опытной снайперской самозарядной винтовки. В документах полигона она проходила как "винтовка конструкции КБ-2". Судя по информации из Коврова и фотографиям, речь идет о винтовке с конструкторским индексом КБ-П-380, разработанной А.С.Кладовым при участии В.В.Дегтярева, П.Е.Иванова и Н.А.Бугрова. Трудно сказать, как именно называлась бы винтовка, если бы её приняли на вооружение, но вполне возможно, что и буква "Д" там бы имелась.

Автоматика винтовки была основана на газоотводной системе "типа СВТ-40", с газорегулятором конструкции Никитина с тремя отверстиями. Как отметили в отчете испытатели: "конструкция газорегулятора обеспечивает возможность производить регулировку газа без разборки винтовки, но для этого требуется специальный ключ, который на испытания не представлен". Запирание ствола осуществлялось симметричными боевыми упорами. С одной стороны, эта схема, использованная на пулемет ДП, конструкторам из Коврова была знакома, что называется, вдоль и поперек. С другой, это позволило вдвое уменьшить длину запирания (расстояние от чашки затвора до опорных поверхностей боевых упоров) по сравнению с СВТ-40. Для винтовки был разработан двухрядный неотьемный коробчатый магазин на 10 патронов, который мог заряжаться либо поодиночке или из стандартных обойм на 5 патронов. Суммарный вес винтовки с прицелом составил 5,49 кг – заметно тяжелее, чем у СнСВТ40 (4,8 кг) и ранее испытанной винтовки Симонова (4,61 кг). Собственно, уже по этому параметру винтовка КБ-2 не уложилась в требования заказчиков.

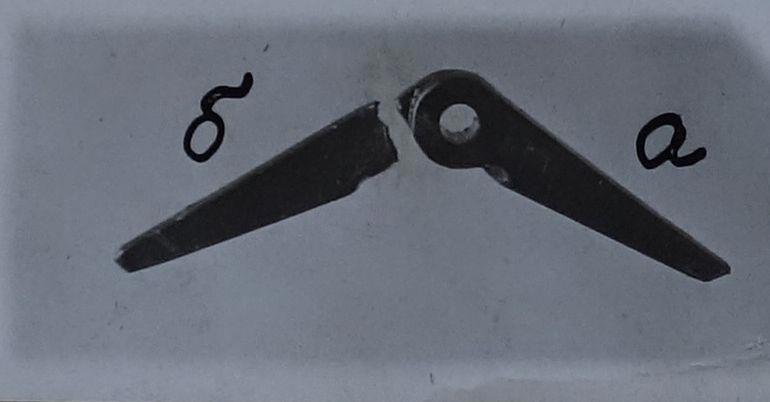

Дальнейший осмотр показал, что у винтовки отсутствует пружина останова затвора, имеющаяся на чертеже (была подобрана из запасов полигона), непрочно закреплен нагель, ложа имеет несколько трещин, а нижний шуруп слабо удерживает затыльник на прикладе. Тем не менее, винтовку все же было решено допустить на полигонные испытания. Впрочем, особо длительными назвать их было сложно. Уже первый этап – опробование стрельбой по 50 выстрелов на каждом из газовых отверстий – пришлось прекратить раньше, поскольку при стрельбе на отверстии №3 были получены сильные удары затвора в крайнем положении. Кроме того, при стрельбе был отмечен следующий дефект – попадание заднего плеча отсечки курка за задний выступ затвора. Для устранения этой задержки потребовалась частичная разборка винтовки, но главная проблема была даже не в этом. На следующем этапе испытатели попытались определить начальную скорость, но на 18 выстрелов пришлось шесть описанных выше "зацепов", а на седьмой раз деталь просто сломалась. Запасной детали к винтовке не прилагалось, а изготовлять самостоятельно на полигоне не стали, решив, что в текущей конструкции жизнь её все равно будет сложной и не долгой.

Все эти недостатки: несоответствие ТТТ (тактико-техническим требованиям) на новую винтовку, производственные дефекты и, наконец, выход из строя из-за поломки в самом начале испытаний были подробно изложены в итогом выводе акта испытаний – вместе с еще рядом замечаний. "За кадром" остался не высказанный, но вполне явственно читаемый между строк вопрос: "зачем вообще потребовалось присылать на полигон явно "сырую" и не очень-то качественно изготовленную винтовку"? Конечно, иной раз на стрелковом полигоне приходилось иметь дело и с куда более кустарно сделанными образцами. Но все же производственные возможности КБ-2 значительно превосходили фронтовые мастерские… или паровозное депо станции Матай. Тем не менее, "осечки", как видно из данного примера, случались и у "именитых" разработчиков стрелкового оружия.

Андрей Уланов.