Лёд как оружие

Автор: Михаил ПоляковКогда речь заходит о военных технологиях, лёд редко упоминается в одном ряду со сталью или бетоном. И напрасно. На протяжении столетий, особенно в суровых северных широтах, замёрзшая вода становилась не просто подручным материалом, а сознательно используемым стратегическим ресурсом. Его преимущества – доступность, скорость применения и уникальные свойства при стабильно низких температурах – не раз перевешивали кажущуюся хрупкость и недолговечность. История знает примеры от тактических уловок до грандиозных инженерных проектов, где лед играл ключевую роль.

Ледяной щит

Долгие зимы Евразии и Северной Америки диктовали свои правила осады и обороны. Задолго до XX века защитники крепостей и укреплений от Руси, Скандинавии и Чукотки применяли простую, но действенную тактику: в сильный мороз они обильно поливали деревянные стены и частоколы водой. Слой за слоем нарастал лед, образуя твердую, гладкую корку. Этот прием решал несколько задач одновременно.

Во-первых, ледяной панцирь существенно затруднял штурм. Атакующие банально соскальзывали с ледяных поверхностей. Слой льда служил определенной защитой от зажигательных снарядов и стрел, затрудняя возгорание дерева. Хотя лёд и не делал стену неуязвимой для мощных таранов или огня в долгосрочной перспективе, он создавал критическое препятствие в решающий момент штурма, давая защитникам преимущество.

От туннелей до дорог

Лёд был не только щитом, но и путем, и укрытием. Его способность формировать твердые поверхности над водой и создавать монолитные массы из снега использовалась для создания инфраструктуры там, где обычные средства были бессильны.

Замёрзшие реки и озера испокон веков служили зимними трассами. По льду перебрасывали войска, перевозили тяжелые орудия и снабжение. Апофеозом этого стали "ледовые дороги" Второй мировой, такие как знаменитая "Дорога жизни" через Ладожское озеро, ставшая единственной нитью, связывавшей блокадный Ленинград с "большой землей". Риск провалиться под лед был постоянным, но скорость и возможность движения там, где летом была водная преграда, а зимой – непроходимые снега, делали этот риск оправданным.

Еще одним применением были ледяные и снежные туннели. В условиях глубокого снега, создавались разветвленные сети ходов в снежных сугробах и фирне для скрытного перемещения между позициями, устройства засад и хранения припасов в относительной безопасности.

Аэродромы на льду

С появлением авиации уникальные свойства льда как естественной твердой поверхности нашли новое применение. Во время Второй мировой войны, особенно на Восточном фронте, где зимы были исключительно суровыми, а обычные аэродромы часто выводились из строя или были недоступны, замерзшие озера и реки превращались во временные аэродромы. Толстый, проверенный инженерами лёд расчищали от снега – и он становился взлетно-посадочной полосой для транспортных самолетов, доставлявших жизненно важные грузы.

Однако настоящий расцвет "ледяных аэродромов" пришелся на период Холодной войны, особенно в Арктике. СССР активно использовал дрейфующие льдины не только для научных станций ("Северный полюс"), но и как стратегические плацдармы. На выбранных и подготовленных льдинах создавались ледовые аэродромы, способные принимать военно-транспортные самолеты. Это позволяло оперативно снабжать станции, менять персонал и, что критически важно, демонстрировать военное присутствие и возможности в стратегически важном регионе. Американцы проводили схожие эксперименты, например, на дрейфующей станции T-3 ("Флетчерис Айленд").

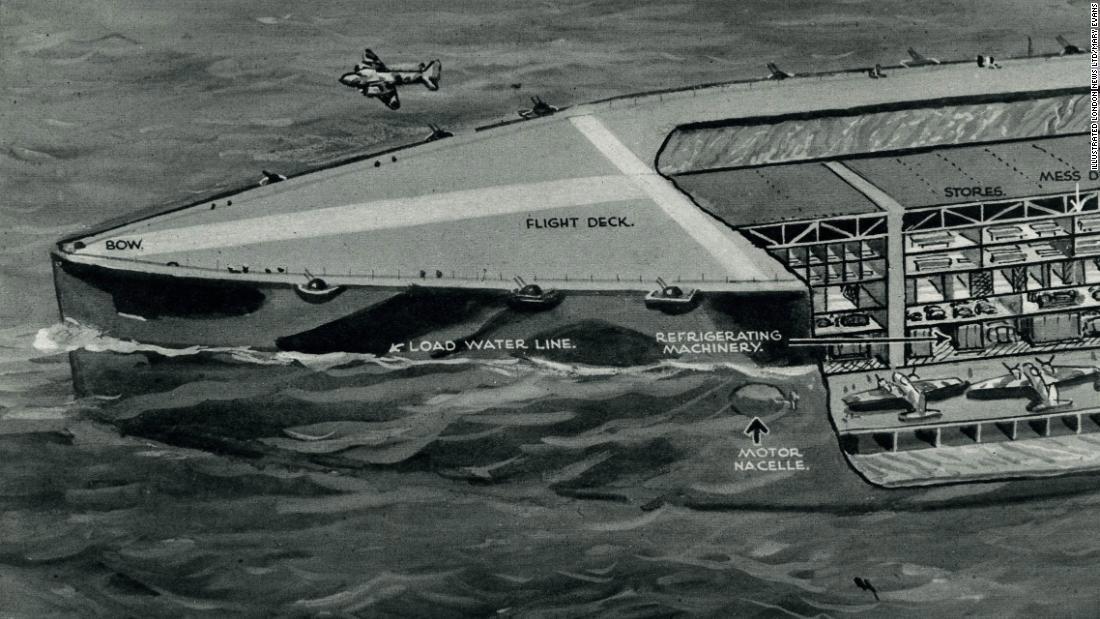

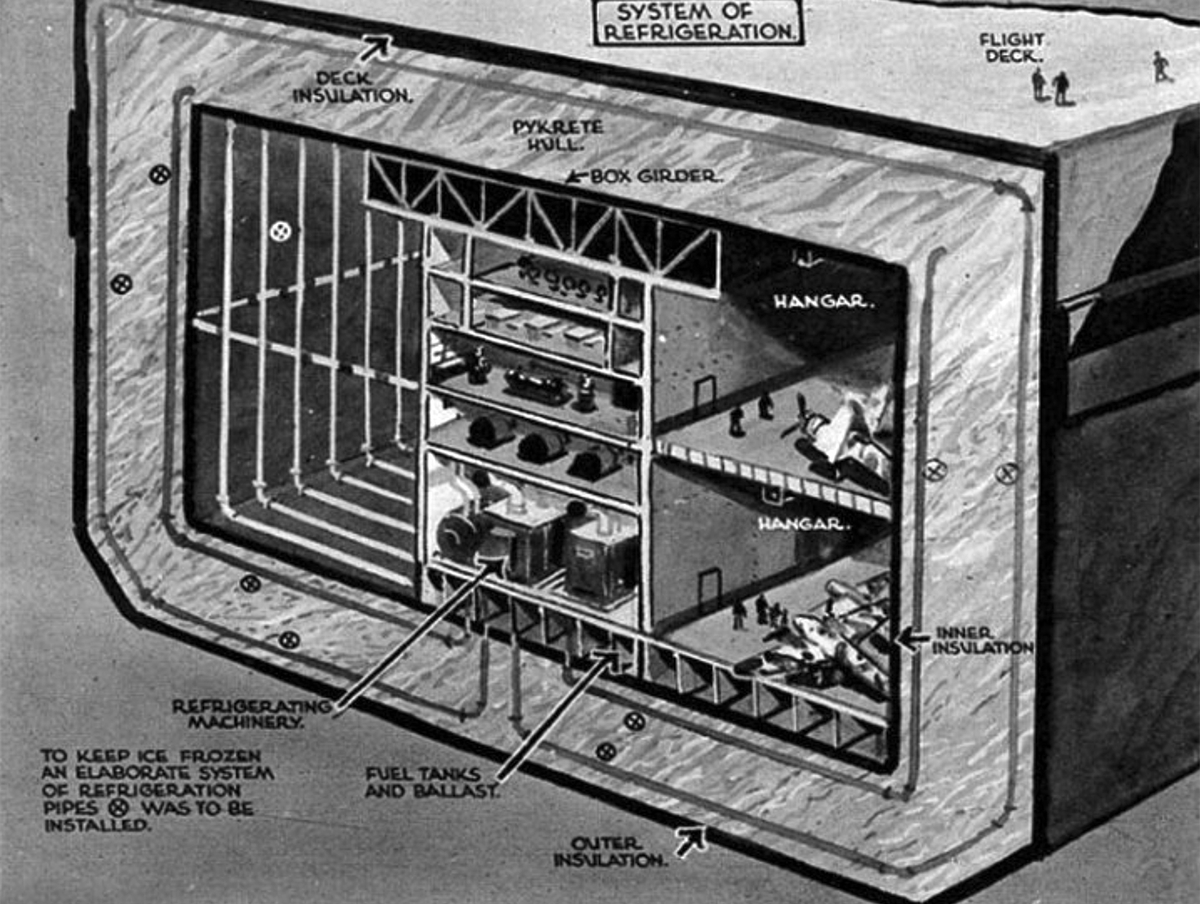

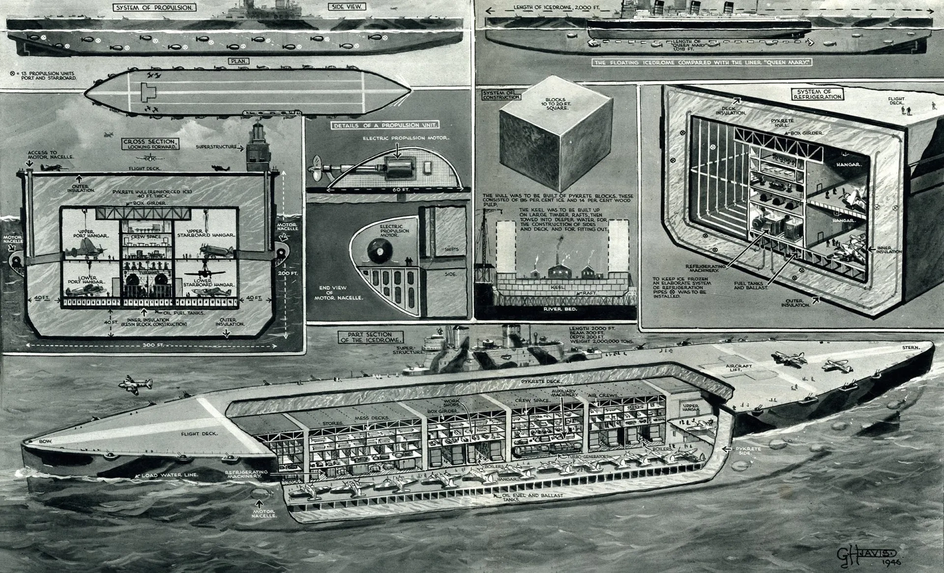

"Хабаккук": Ледяной авианосец

Разговор о военном применении льда был бы неполным без упоминания самого амбициозного проекта – британского авианосца "Хабаккук" (1943). Задуманный как гигантское (длиной свыше 610 метров) судно из пайкерита (смеси льда с древесными опилками, обладавшей большей прочностью и медленным таянием), он должен был решить проблему нехватки стали и стать непотопляемой базой для самолетов в Атлантике. Теоретически, пробоины можно было бы просто заморозить. Был построен и успешно испытан небольшой прототип на озере в Канаде.

Однако проект столкнулся с рядом проблемам. В результате был сделан вывод о том, что Хабаккук, изготовленный из пайкерита, нецелесообразен из-за необходимых огромных ресурсов и технических трудностей. Прототип растаял только спустя три жарких лета.

Концепцию ледяных кораблей я использую в своих книгах из серии «Анты: Цивилизация льда».

«Антариус»: https://author.today/work/450302

«2048 год: Царь Антарктиды»: https://author.today/work/458808