Она голос японской поэзии

Автор: Alisa Michalewa

Японская поэзия и проза предвестник блогов

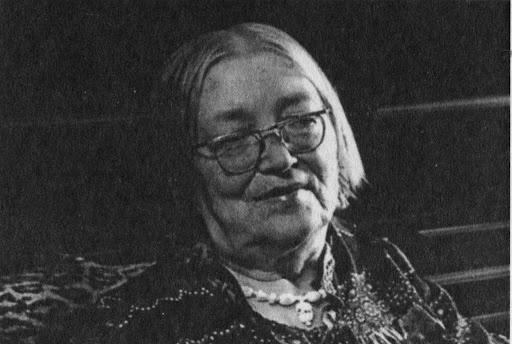

Вера Николаевна переводчик и поэт родилась в Минске 4 марта 1907 года в семье железнодорожного инженера. Профессия далёкая от поэзии, но маленькая Вера с детства стремилась к поэзии и фольклору сочиняла сказки и любила рассказывать сказки.

Поступив на филологический факультет Петроградского университета, будущий переводчик услышала от студентов, что самые увлекательные лекции по филологии читает востоковед Николай Иосифович Конрад. Это и решило ее судьбу.

Несмотря на огромное внешнее различие, Вера Маркова вынесла из лекций, то, что: японская и русская культуры имеют внутреннее сходство, иначе единение. Это единение убедительно свидетельствует о единстве мира сотворенного божественной любовью. Девушка была верующим человеком.

В основе японской культуры мы можем видеть красоту окружающего мира которую духовные люди зовут формой божественного творчества.

Само творчество есть содержание, а красота та форма в которую вливается творение.

Это чувство мы смогли осознать, нас подпустили к духовному составляющему японской поэзии благодаря переводчикам, которые потратили многие и многие годы своей жизни на обучение и перевод произведений. Они сделали поэзию частью своей жизни и благодаря им мы можем прикоснуться к мигу.

Которым и является вся наша жизнь.

А японская поэзия (хокку, танка — всего лишь миг) капля росы на сиреневом листе.

Одним из таких переводчиков была Вера Николаевна Маркова. Закончив в 1931 восточный факультет Ленинградского университета и выучив японский язык. Мастер смогла донести до нас неповторимые японские шедевры.

Когда мы говорим японская поэзия, то как правило имеем в виду переводы Веры Марковой, а когда говорим Вера Маркова, то имеем в виду японскую поэзию. Для любителя этого вида поэзии Маркова является непревзойдённым мастером которая смогла блистательно перевести на русский язык многие шедевры средневековой японской литературы, донеся их самобытность и своеобразие через русский язык до читателей других стран.

Читая тексты Веры Марковой мы забываем что читаем перевод, картинка и грань между культурами и эпохами старается и живет сама по себе.

Наступает ощущение всеединства которое буддисты называют «дзид-зимугэ — между одним и другим нет преград».

Это возможно в том случае когда сердце мастера приходить в созвучие с сердцем того чьей душе он внимает. Здесь нужен именно дар перевоплощения стать на время одним из своих героев. Что бы перевести хайку мастера Басе надо стать на какое-то время странствующим поэтом. Войти в душу проникнуться его печалью саби — одиночество или уединение.

Где мы — и где Япония десятого или семнадцатого века? Как нам сейчас можно хоть что-то понять о том далеком времени? Как будут смотреться все эти истории из чуждого нам мира с нашим мировосприятием и мироощущением?

Одно неверное слово и весь смысл будет искажен, смазан и вместо того что хотел сказать поэт, в лучшем случае получиться совсем другое, чуждое той эпохе стихотворение, другая культура и эпоха, и мы вложим в уста поэта которого переводим, совсем не то что хотел выразить автор.

Вере это удалось и мы не ошибёмся, если скажем, что Вера Николаевна Маркова, которую высоко ценят и любят уже несколько поколений наших читателей, открыла своими переводами для нас мир японской литературы. Буквально сотворив чудо. Воплотившись для нас в шкуру японских поэтов и прозаиков прошлых веков.

Басе японский поэт

Не даром мастера называют: русским голосом японской литературы.

Как об этом говорил японский мастер поэт-монах Кэнко-Хоси в 4 веке. Создавший один из наиболее известных сборников «записок от скуки» японской поэзии «дзуйхицу» чисто японский жанр когда мастер садиться за письменный стол и записывает все что пришло ему в голову. Первые сборники в этом стиле «Записки у изголовья» написала Сэй Сёнагон» они даже будут более известны чем «записи от скуки».

Выразить то, что позволяет пережить невидимое, недосказанное, более всего ценится в поэзии. В намеке «говорит Дайсэцу Судзуки — вся тайна японского искусства. Хайку — повод для встречи мига с Вечностью. Они даже не пишутся, а возникают, появляются неожиданно, как раскрывается цветок, и никто

ему не указ…»

старый пруд прыгнула в воду лягушка всплеск в тишине.

Зайдя в комнату и прикрыв за собой дверь открываешь при свете свечей книгу, ты как бы приглашаешь в гости людей которые могут стать твоими друзьями и хотя они не материальны, но обладают своей неповторимой душой и могут говорить рассказывать ни с чем не сравнимые истории из своей жизни и часто жизнь героев книг перекликается с прожитой жизнью читателя книги.

Что же нас так влечёт в этих как будь то бы обычных записях в блокнот на подобие современных дневников, блогов, сделанных только из-за того что мы заскучали на дороге своей жизни. Возможно нас влечёт возможность пережить невидимое, недосказанное, то что пережили авторы этих текстов. В мимо летном видение, намеке как говорил «Дайсэцу Судзуки» скрыта вся тайна жизни.

Здесь скрыта встреча мига с вечностью. Свои записки поэты дополняли своими стихами написанными в стиле хайку: обычное трехстишие в котором скрыта вся наша жизнь, все то что мы пережили в данный конкретный миг. В одном коротком трехстишие остановка мира, миг и вся жизнь соприкасаются вместе и мы чувствуем всю глубину этого мига и всю прожитую жизнь. Поймав это чувство, мы понимаем что это ни с чем не сравнимое чувство бытия.

Русский переводчик поистине совершила переворот в советской школе японистике, мастер смогла настолько углубиться в познание и тайны японского языка, японской поэзии, что смогла понимать без перевода произведения японских авторов и чувствуя гармонию, музыку языка. Вера создавала уникальные подражания следующие вслед за японской миниатюрой «хокку и танка» — афористические верлибры переходящие часто в белые стихи.

Так же Маркова написала множество предисловий и статей которые отличались глубиной исследования, широтой ее познания предмета, знанием истории и культуры и мастер как ни кто другой могла находить что-то общее и объединяет это в японской и русской культурах. Эта уникальная способность, и обширные познания, помогли ей перевести японские сказки, стихи для детей и благодаря этому человеку мы смогли познакомиться с самобытной культурой этой загадочной страны.

У японцев особое благоговейное отношение к своему фольклору. в нашей стране есть несколько известных сборников сказок тогда как в стране восходящего солнца изданы сотни сборников сказок и фольклора. Знание мирового фольклора помогло ей перевести японские народные сказки.

«Земляника под снегом», «Десять вечеров», «Японские народные сказки» — книги сказок изданные в ее переводе. Вера Маркова кроме сказок переводила стихи японских поэтов для детей — «Птица, птица красная».

Переводчик это мостик между культурами, переводчик должен чувствовать тоже что чувствовал поэт создавая свое произведение. Необходимо сохранить дух той эпохи и чувства автора, но как это сделать? А если та культура уже ушла к тому же она принадлежит к очень сложной и не понятной для нас стране. О которой мы черпаем знание из американских фильмов с Брюсом Ли, Чаком Норисом, Жан Клодом Ван-Дамом.

Вот ее слова о работе переводчиков: «Самое трудное для переводчиков поэтических текстов с японского — отбор тех стихов, которые смогут органично войти в иной язык. Приходиться перечитывать тысячи и тысячи стихов, чтобы отобрать те, которые дойдут до русского читателя. Переводчики — это мостики, соединяющие культуры, народы и цивилизации в пространстве и во времени. Велика их роль в сближении народов, в созидании их братства. Есть стихи особенно много их среди хокку, которые даже в подстрочном переводе сохраняют дух, поэтичность, образность исходного текста. Тут уж ничего не нужно изменять или добавлять — именно из таких текстов получаются лучшие переводы.

Одним из самых популярных в СССР стало хайку Кобаяси Исса про улитку, которая медленно, но верно приближается к своей цели к вершине горы Фудзи. Хайку «Улитка» дало название повести братьев Стругацких «Улитка на склоне».

Тихо, тихо ползи, Улитка, по склону Фудзи Вверх, до самых высот! Кобаяси Исса, перевод В. Марковой.

Борис Гребенщиков использовал слова этого трехстишия в качестве припева к своей песне «Пока несут саке», которую он написал во время гастролей в Японии.

В 2013 г. на Фестивале-конкурсе культур в Екатеринбурге среди победителей был проект известного скульптура Анатолия Вяткина «Улитка на склоне " — как памятник бюрократии. К улитке прилагалось хайку в переводе Веры Марковой.

Собственную поэзию Марковой, а долгое время, она писала свои стихи, но писала в стол, даже не надеясь на публикацию, но где-то на верху, творчество поэта — переводчика причислили к вершинам русской духовной поэзии, которая до сих пор остается не оцененной в отечественной культуре.

В 1993 г. на собственные средства поэтессы был издан сборник стихов «Луна восходит дважды». Стихи Веры Марковой включены в сборник «Лирика русских поэтесс» 2004.

Японское правительство высоко оценило труд Веры Марковой по популяризации японской культуры в России, наградив ее орденом священного сокровища в 1993 г. Этим орденом награждаются лица, оказавшие исключительные услуги Японии за свой вклад в культурную или общественную жизнь Японии.

Мы запомнили Веру Николаевну как переводчика, но она еще была и поэтом и когда ни будь мы откроем для себя поэтессу Веру Маркову.

На дне тумана тяжело дышать Весомость времени почти что зрима На плечи давить вековая кладь: Оливы Галилеи, камни Рима. Все времена спрессованы к концу Меж войнами иголки не продену Извечно лишь Предвечному Отцукакую он готовит перемену Так стало душно, словно в душевой В тумане люди непричастны к тайне Но чувствуем всей кожей, всей душой Трехтысячного года предстоянье…