«В дебрях времени», Герман Чижевский

Автор: Макар Зольников

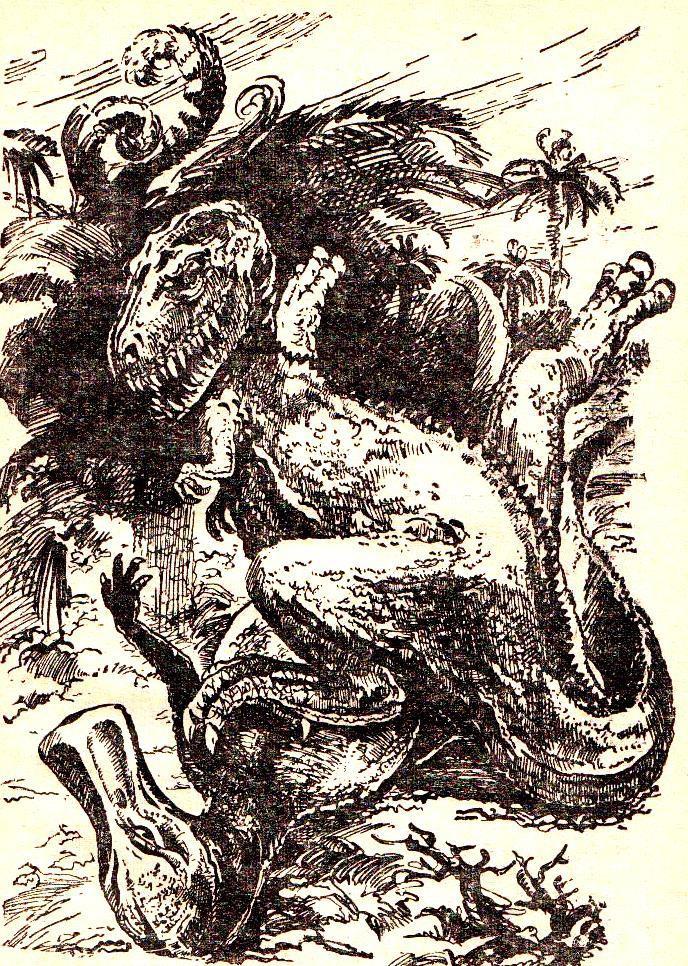

Герберт Уэллс, «Прогулки с динозаврами» а-ля СССР, хорошая советская цензура, страусы-убийцы, саблезубые тигры, обожаемый тираннозавр, прочие популярные персонажи «Парк Юрского периода» задолго до Крайтона со Спилбергом.

Само собой, страусы тут не причём, речь лишь о диатримах с фороракосами и не более. Велоцирапторов не подвезли, мозазавров тоже, а география с хронологией оказались куда шире. И, да, фантастичности хватило и там, и тут, и не факт, что фантазия советского писателя кипела ниже градусом, чем у американца. Но обо всём по порядку.

Советская фантастика была не менее плодовита, чем мировая. Некоторые находки кинематографа, к примеру, вдохновляли великих деятелей Голливуда, некоторые примеры анимации хорошо смотрятся даже сейчас, а вот с литературой всё сложилось чуть иначе. У нас имелись Стругацкие, у нас было наследие Толстого, у нас в шедеврах ходили Ефремов, Брэдбери, Беляев, Азимов, Казанцев и прочие, но как только стало возможно, самая читающая страна радостно увлеклась космическими рейнджерами, Нержавеющими крысами на планетах Смерти и прочими Звёздными вой нами. И это нормально, мозгу нужно отдыхать, нервам надо разгружаться. А ещё временами явно желалось кровавого хардкора, как на Западе, а не небольших красных точек посконно-квасных истернов. Потому всякие «Легенды о динозавре» били зрительские рекорды, а отрывки про попаданца в звёздного принца из «Техники молодёжи» подшивались да хранились.

Тем не менее, чего было не отнять у советской цензуры, книги жанра, издаваемые немыслимыми сейчас тиражами, придерживались правила: развлекая – поучай. И палеофантастическая «В дебрях времени» относилась к такому принципу в полной мере. И тогда, до всех «наших там», нагибаторов и гаремов из аскварианок, читалось здорово.

Путешественник, взявший эстафету у героя «Машины времени», уходил бродить по палеонтологическим тропам планеты, и, лишь благодаря юности дяди Коли Дроздова и отсутствию телевидения, строчки книги не читались в голове именно его голосом. Тем не менее…

Тем не менее дети, подростки, да и заинтересованные взрослые вполне находили интересное под тёмной обложкой со странно выглядящей крылатой тварью, прощали, не зная о том, анахронизмы и нелепости, радовались увиденным вымершим тварям и навсегда приобретали любовь к чудовищам, жившим в прошлом.

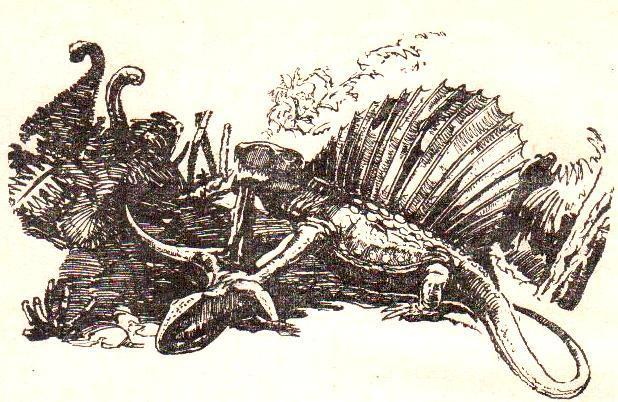

Здесь в тёплом бульоне, кишащем протожизнью, носились ракоскорпионы. Тут с вертолётным гудением проносились мегастрекозы каменноугольного периода. Там, за поворотом, нелетающие хищные птицы разрывали на части предков лошадей, а ещё… А ещё земля тряслась под ножищами бронтозавров с диплодоками, тени огромных растений прятали клыки с когтями махайродов и бивни мастодонтов, рыжая пыль и песок подлетали вверх под монотонный шаг тысячеголовых стад живых танков-броненосцев, на предков людей нападали гигантопитеки, совершенно не похожие на самих себя исследований через полвека и…

И было много чего ещё, разного, интересного, местами откровенно смешного, временами наивного, частенько ошибочного здесь и сейчас, и так далее, и тому подобное. Почему «Плутония» с «Землёй Санникова», равно как затерянный мир оказались востребованнее и нужнее, дожив до конца первой четверти XXI века, а тонкая книжка с иллюстрациями автора редко когда переиздавалась, мало кем вспоминаемая?

Из-за литературной составляющей, отсутствия сюжета, отсутствия переживаний за героя и хотя бы каких-то выводов. Это самая натуральная черновая рукопись российского ответа «Прогулок с динозаврами/чудовищами», когда нашим киноделам в очередной раз захочется что-то доказать коллегам с Запада, раскадровка, осуществлённая энтузиастом, даже не думавшим о таком варианте, палео-фантазия, где фантазии сейчас куда больше исторического. Но, тем не менее, даже сейчас в ней можно отыскать хорошее.

Ну, либо запомнить какие-то сложные названия, вроде дейнозуха с амфиционом.

Такие дела, да-да.