Мотопробег Алматы – Катон Карагай – Астана – Балхаш на Triumph Thunderbird 1600

Автор: Ольга Свобода

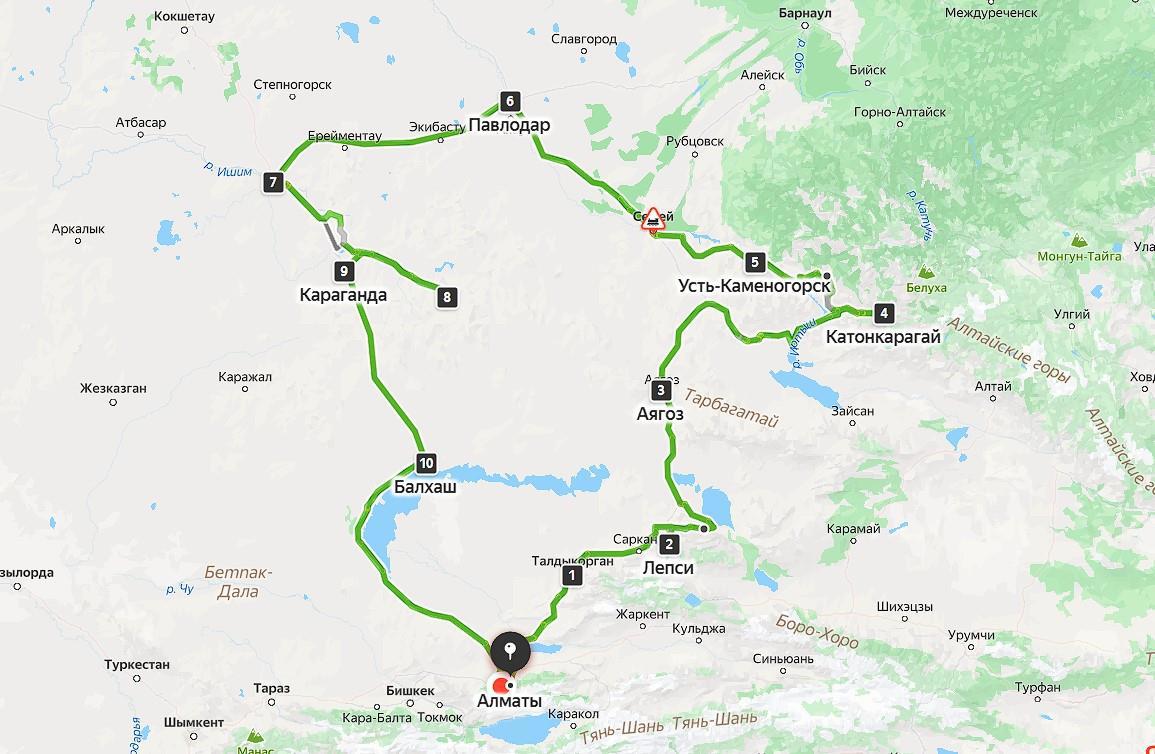

В честь того, что наконец достроили дорогу Алматы – Усть-Каменогорск, а также астанинскую трассу, сезон 2025 было решено ознаменовать пробегом по восточной части Казахстана. Старт и финиш – город Алматы, в процессе были посещены Талдыкорган, Лепсинск (не путать с Лепсы на Балхаше), озеро Алаколь, Аягоз, заповедник Катон-Карагай, Усть-Каменогорск, Павлодар, заповедник Каркаралинск, Караганда, Балхаш, общий пробег с учетом локальных выездов составил 4700 километров.

Ну а теперь обо всём по порядку.

День 1. Алматы - Талдыкорган

Стартовали 5 июня после работы, и часа через полтора после заката были в Талдыкоргане. Не в первый раз – для нас это любимый способ сократить маршрут на север и сделать отрезки пути короче и, соответственно, комфортнее. А иногда мы приезжали туда просто так, покататься в выходной день.

Услышала от кого-то, что Талдыкорган называют городом пенсионеров. В таком случае в душе я пенсионер, потому что мне там откровенно нравится. Зелено, тихо, можно с комфортом переночевать, кормят вкусно. На краю сознания зудит мысль, что надо уже как-нибудь собраться и посетить Коринское ущелье и самый высокий водопад Казахстана – Бурхан-Булак, но это в другой раз, на другом транспорте. Triumph Thunderbird – мотоцикл дорожный, для удовольствия на трассе, и по плану трасс было в избытке.

День 2. Талдыкорган - Лепсинск

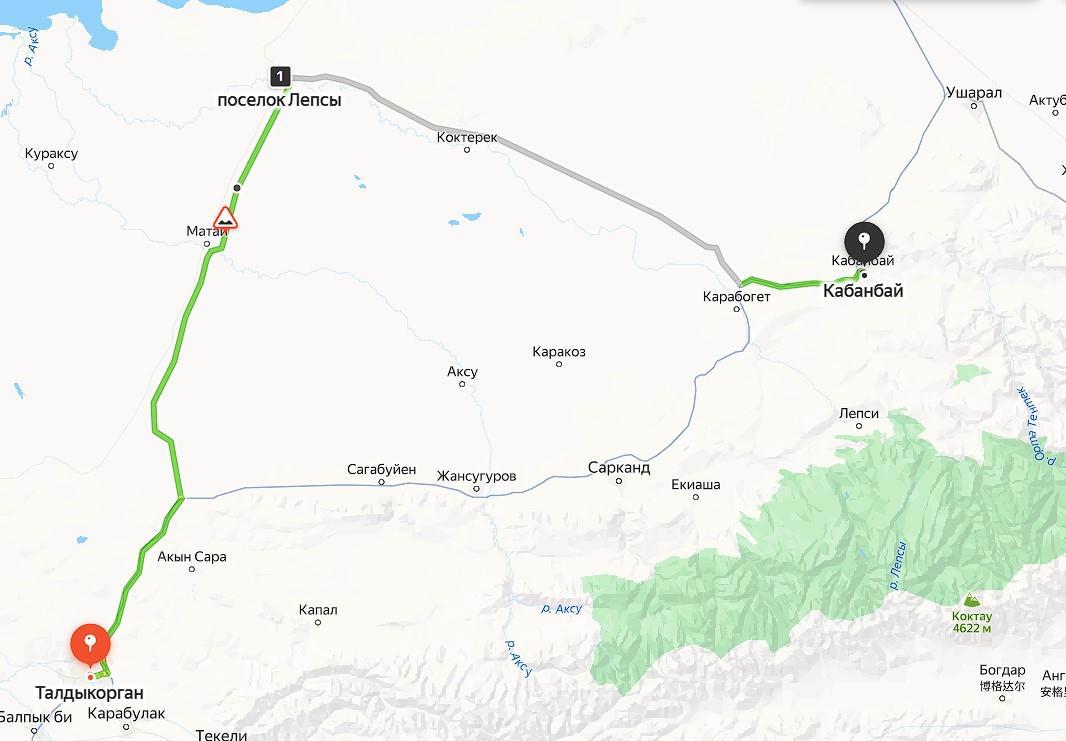

На следующий день место ночевки забронировано не было, а вариантов маршрута имелось целых два: заглянуть в поселок Лепсы на Балхаше и вернуться на трассу через посёлок Коктерек, заночевав в Кабанбае, или ехать по трассе и заглянуть в город Лепсинск в горах.

Вариант 1 с купанием в Балхаше

Вариант 2 исследовательский

В обоих случаях дневной пробег был совсем небольшим, мы решили не торопиться и заехали позавтракать в кафе. Мотоциклы оставили чуть не доезжая места, и со спокойной душой расположились за столиком внутри, под кондиционером. Но не успели нам принести заказанное, как в кафе зашёл молодой мужчина со словами: «А это ваши мотоциклы там на дороге лежат?..»

Благостное настроение как рукой сняло. Вес тандербёрда даже без учёта кофров и рюкзаков больше 340 килограммов. Завалить такого слона можно двумя способами: либо очень неаккуратно на нём попрыгать, либо зацепить в ДТП. Оба варианта не сулили ничего хорошего, но, прежде чем мы с мужем вылетели из кафе оценивать степень ущерба, тот же парень остановил нас со словами: «да стойте, я пошутил».

Честно сказать, в моменте испытанное чувство называлось вовсе не облегчение. И желание было отнюдь не посмеяться. Но в конечном счёте диалог всё же завязался вполне мирный, и проболтали мы с Данияром добрых полтора часа, изрядно пополнив записную книжку адресами и координатами заведений и мест, которые обязательно надо посетить в Талдыкоргане и его окрестностях.

От него же мы узнали, что дорогу до Лепсы, как мы и читали в нескольких источниках, сделали. Но можно ли вернуться на трассу не по ней же, а через Коктерек, всё ещё было неясно.

Со всеми приключениями выдвинулись ближе к полудню. И сделали это совершенно зря, так как температура в этот день подползала к +36 в тени. И если до 32-33 градусов естественный обдув ещё делает своё дело, то всё что выше – не охлаждает, а скорее иссушивает. И что ни надень, как ни расстегнись – ехать откровенно жарко. Желание ехать к Балхашу испарилось, и решение наконец было принято: едем в горы. А заодно посмотрим альтернативную дорогу к Алаколю, про которую нам рассказывали пару лет назад.

Но быстро проехать несчастные запланированные 300 км всё же была не судьба. Не доезжая отворота на Сарканд, на обочине стоял мотоцикл с явными признаками поломки, а не плановой остановки на отдых. И хоть возле него уже стояла машина, мы решили тоже тормознуть и узнать, не нужна ли помощь.

Собрата по любви к приключениям звали Андрей, и помощь ему была и правда нужна, но не та, которую мы могли бы оказать – на его Yamaha V-Star 1100 умер регулятор напряжения. Тут нас накрыли лютые флешбэки – на предыдущих наших мотоциклах, Honda Shadow, эти регуляторы отваливались с завидным постоянством. Паскудная поломка: замечаешь её только когда мотоцикл скушал весь заряд аккумулятора, и мёртво глохнешь в самых неожиданных местах.

Ситуация у Андрея была непростая: располагая всего пятью днями отпуска, он рассчитывал не просто покататься по Алтаю, но по российской его части. Времени мало, расстояние большое, и тут такой казус.

Следующий час прошёл в многочисленных созвонах-поисках: где есть нужная запчасть в наличии, и кто её сможет отправить быстрее всего в ближайший к месту поломки населённый пункт. Когда задача была решена, мы попрощались с Андреем, пожелали ему удачи и продолжили путь.

По прогнозу погоды в Лепсинске было +28, и мы как маны небесной ждали – ну когда же начнёт снижаться температура. Но легче не стало до самого Кабанбая, а между тем до цели оставалось меньше пятидесяти километров.

А потом началась магия. Свернув с основной трассы, мы проехали пару деревень. Степные пейзажи сменились полями, появились холмы, дорога поползла вверх… А после очередного поворота вдруг случилось ОГО!

Как любителю приключенческой литературы, мне нередко попадались «долины, затерянные в горах». Надо признаться, я всегда довольно смутно представляла, как это может в реальности выглядеть, и вот наконец нашла вживую такое место.

Когда едешь по трассе через степь, ну да, справа видны горы. Но издалека они вообще не выглядят так, словно в них есть что-то интересное – ни лесистых склонов, ни зеленых пятен, ничего. Тем внезапнее видеть изумрудную, поросшую смешанными лесами котловину. Вокруг – степь, за горной грядой – Китай. В село ведёт всего одна дорога. На мой вкус, место очень и очень атмосферное и самобытное.

А нашла я его на букинге. Не помню по каким фильтрам, но выпал мне гостевой дом, где помимо фотографий самого объекта размещения были добавлены фото лесов, озёр и рек. Они-то и возбудили моё любопытство: где рядом с сухой и жаркой степной трассой может прятаться такое место?

Комнату в доме я забронировала там же на букинге. И когда мы чутка заплутали уже в самом селе и позвонили уточниться с адресом, оказалось, что с букингом у них сейчас сложности и нас не ждут.

В принципе, можно было и догадаться. Видимо, прошлогодний трип на Иссык-Куль меня всё же ничему не научил, раз я не связалась с хозяевами заранее. В свою защиту могу только сказать, что решение ехать туда было внезапным, и бронь мы делали день-в-день…

Но оказалось, что бывшая казачья застава может похвастать отменным гостеприимством.

В честь Курбан-айта и длинных выходных все три комнаты оказались заняты. Но нам предложили разместиться в юрте – с обогревателем, полотенцами, шампунем, гелем и даже зубным набором. Когда во время рассказа где что находится, в ответ на расположение кухни мы признались, что ни еды, ни продуктов у нас с собой нет, нам просто сказали «а, ну тогда мы вас покормим».

Мне доводилось побывать не в одном десятке стран, а число всякого рода гостиниц, учитывая ещё и командировки, давным-давно перевалило за вторую сотню. И оценивая место, я всегда учитываю не просто цену и содержание, но и удалённость от цивилизации + отношение к гостям. И вот тут Лепсинск может дать фору многим местам вдесятеро дороже.

Да, это просто сельский гостевой дом, а не модный А-фрейм с индивидуальным санузлом и купелью с подогревом, а санузел общий и на дом и на юрты. Но чёрт побери, в селе посреди ничего, вдали от любых популярных туристических направлений, хозяева смогли сделать уютно, вкусно и от души, вызвав стойкое желание обязательно вернуться на подольше, посетить озеро Жасыколь, местную пасеку и просто погулять по этой чудной долине, спасаясь от Алматинской жары.

После ужина мы незаметно для себя отмахали пять километров пешком, погуляв по деревне, дойдя до реки и залипнув на звёзды. Мозг, немного ошалевший от количества знакомств, информации и смены пейзажей, дал команду «спокойной ночи» задолго до привычного времени, так что легли мы как положено деревенским жителям – не сильно позже заката, и выспались ещё до того, как зазвонил будильник.

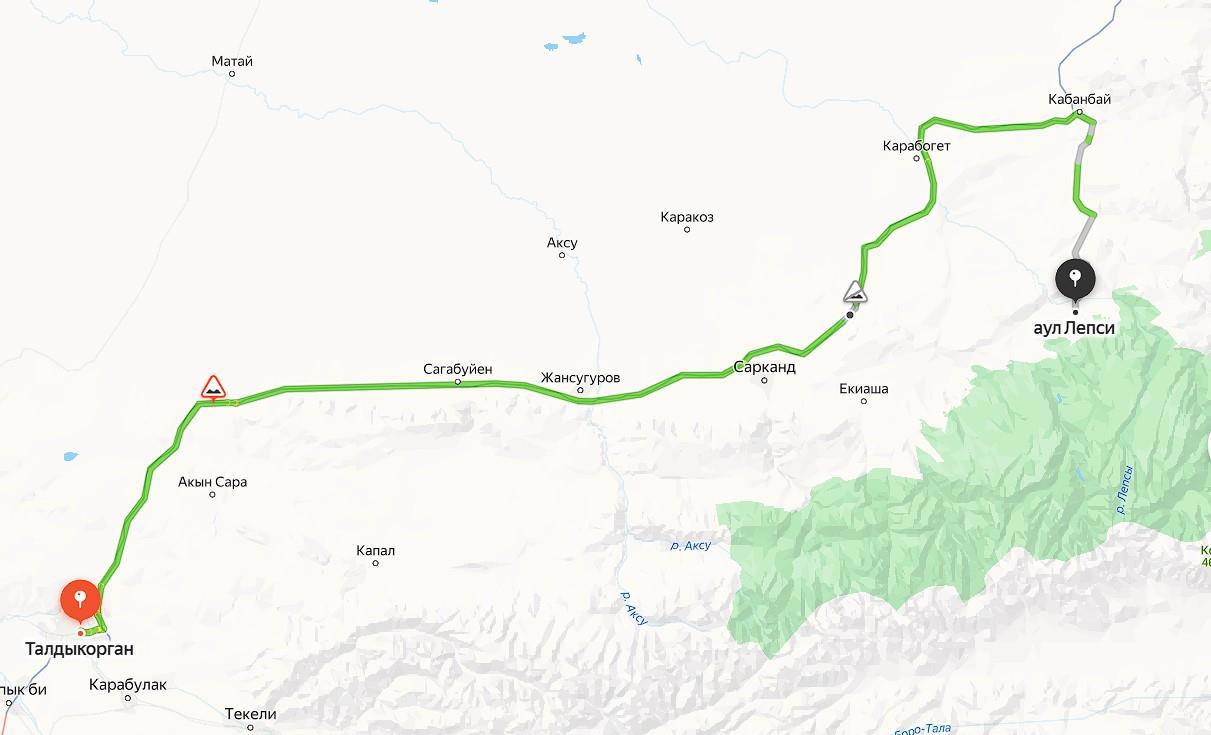

День 3. Лепсинск – Аягоз

От других отдыхающих и от администратора гостевого дома мы узнали, что та дорога, про которую нам рассказывали два года назад – на Алаколь через горы, действительно существует. И что важно для дорожных мотоциклов – она асфальтированная, хоть и не лучшего качества. Заодно к инструкциям как туда попасть, нам выдали ориентиры на покупаться в Алаколе возле села Коктума без толп туристов.

«Не лучшего качества» оказалось прям комплиментом. Местами ямы были такие, что спрятаться там можно было вместе с мотоциклом, но как по мне – оно того стоило. Медленно, но очень живописно – отличная альтернатива для тех, кто не торопится. Кусок с Ушбулака вниз до Алаколя вообще вполне приличный, а до этого нам встретилась техника и снятый асфальт – так что возможно в обозримой перспективе хорошая дорога будет и там.

По обыкновению лень снять шлем и попозировать: один из самых приличных кусков. Ехать горадно красивее, чем по трассе, хоть и дольше:

один из самых приличных кусков. Ехать горадно красивее, чем по трассе, хоть и дольше: Что-то цветёт, возможно рапс:

Что-то цветёт, возможно рапс: Сразу после спуска пейзажи совсем другие. Слева уже виден Алаколь:

Сразу после спуска пейзажи совсем другие. Слева уже виден Алаколь:

К Алаколю мы спускались умиротворённые и преисполненные. Впрочем, разница температур быстро сожрала всю прелесть момента, и к самому озеру мы доехали уже порядком варёные. Содрав с себя экип и напялив плавки, мы радостно поскакали к воде и открыли купальный сезон.

Кроме нас на берегу стояли две фуры и расположилась всего одна семья.

Но в соседстве с другими отдыхающими важно не только количество, но и качество. И вот тут-то нам не очень повезло.

«Осторожно, там [не запомнившееся мне имя ребенка] в воду накакал, там где-то какашка плавает!» – крикнула с берега мать семейства. Кричала она не нам, а другим своим детям, но слышно её было прекрасно. И таки-да, довольно быстро обнаружилось, что какашка и правда плавает.

Купаться быстро расхотелось.

Самая печаль в том, что среди их троих детей малышей не было, самому младшему на вид лет 6-7 – как по мне, вполне достаточный возраст, чтобы понимать: в воду в озёрах срать не надо. Пока мы вылезали из воды и размышляли, стоит ли затевать конфликт по этому поводу, к нам подошёл один из дальнобойщиков – беларус, ожидающий разрешения на пересечение китайской границы.

От него мы узнали, что дорога вокруг Алаколя тоже вполне проездная, не считая небольшого кусочка вдоль Жаланашколя. Но, к сожалению, у нас уже не оставалось времени на эксперименты, если мы планировали доехать до Аягоза до темноты. А стоит заметить для всех, кто не в теме: ездить по Казахстану по ночам – удовольствие на любителя, так как в большей части страны встретить лошадей, разгуливающих прямо по дороге, вероятность далеко не нулевая.

Новое знакомство и интересный разговор остудили раздражение, и связываться с невоспитанной семейкой мы не стали. Тем более что они уже тоже вылезли из воды, врубили на полную музыку и начали «культурно отдыхать». В тот момент я готова была на деньги спорить, что мусор за собой они потом не уберут…

Дальнейшая дорога до Аягоза не запомнилась ничем, разве что небольшим куском недоделанной дороги. Загнав мотоциклы на задний двор гостиницы под замок, изрядно пропылённые и пропотевшие, поднялись в номер, где нас ждал сюрприз в виде отсутствующей воды. Нет, не воды в смысле «две приветственные бутылочки у кровати», а воды из крана.

«Блин, ну не может же быть, что нам при заселении не сказали, что воды нет. Наверное, это в номере что-то не так» – наивно подумала я и попёрлась обратно на ресепшен. Заселивший нас парень обнаружился курящим на крылечке, а в ответ на мой вопрос спокойно и несколько меланхолично сказал: «А, да, у нас тут авария недалеко на улице, воды нет. Наверное, скоро починят».

С – Сервис.

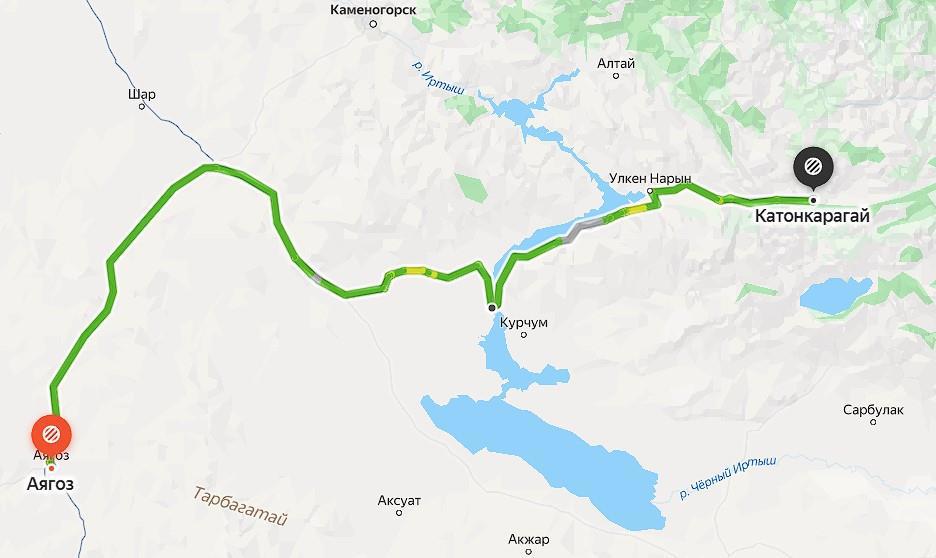

Гулять и добывать еду пришлось как есть, в естественной грязевой маскировке. Благо, воду к нашему возвращению в отель всё же дали, и помыться перед сном получилось. Наутро нас ждал довольно длинный перегон длиной 600 километров сразу до Катон Карагая. Но не через Усть-Каменогорск, а через Кокпекты и свежепостроенный мост через Иртыш.

Навигатор пока ещё сходит с ума и упорно пытается вести через трассу или паром, игнорируя мост. Помогает только ставить точку на мосту.

День 4. Аягоз – Катон-Карагай

На выезде из Аягоза остался малюсенький участок недостроенной дороги, и его украшала непойми откуда взявшаяся глубокая, широкая и грязная лужа. Объехать её было абсолютно негде, а поднятой волной окатило щедро. Мотоциклы заляпали мгновенно оба, а я вдобавок залила себе левую штанину до колена.

Привод на моём мотоцикле ременной, лечебную маску из грязи он не оценил совершенно, начав почти сразу после погружения издавать весьма неприятные визжащие звуки, которые сопровождали меня весь день и частично от них не удалось избавиться до конца пробега. Как говорится, спасибо, что не цепь, и всё же очень жаль, что не кардан.

Кусок Аягоз-Калбатау по трассе махнули быстро и скучно. Развлекали разве что воспоминания двухгодичной давности, как мы там же и тоже на мотоциклах ползли по жаре и пыли недостроенной дороги. Но чтобы мы совсем уж не соскучились, стройка ждала нас практически сразу после съезда с трассы. Куски грунтовки сменялись кусками новенького асфальта, и мы восприняли это довольно стоически – один фиг после аягозской лужи всяческий приличный вид был потерян, а на фоне жары второго дня пробега и на температуру было грех жаловаться.

Главным просчётом было то, что мы не запланировали место обеда. Заправки на пути в тот день могли похвастать максимум шоколадкой, попытка поесть в одном из посёлков в середине пути тоже успехом не увенчалась.

«После моста мы будем долго вдоль реки ехать, сейчас лето, наверное что-то интересное ещё попадётся» – подумала я.

И как бы тут сказать. Интересное действительно попалось – сто километров красивейшего речного побережья, со скалами, песчаными пляжами, местами для рыбалки, асфальтированной дороги, где нет НИ-КО-ГО.

В каком-то смысле это гораздо интереснее, чем кафе, но задачу не решало. И тогда я так впечатлилась, что повторюсь: за сто километров красивейшего побережья нам встретилось максимум с десяток машин отдыхающих на берегу. Я, конечно, понимаю, что основная инфраструктура и концентрация людей приходится на Новую Бухтарму, но всё же увидеть так много практически нетронутого берега с хорошей транспортной доступностью было удивительно. Хотя возможно просто начало июня ещё не сезон?

Длинная-длинная и совершенно пустая береговая линия. Дальше ещё и со скалами, но там мы уже не останавливались

Какая-то жизнь появилась только в Улкен Нарыне, но оттуда до нашей базы отдыха оставалось меньше 80 километров. Питание входило в стоимость проживания, время близилось к ужину, поэтому мы приняли решение ехать до конца.

И так к концу четвёртого дня, полные впечатлений, мы добрались до казахстанского Алтая.

Нас заселили в довольно уютный деревянный домик с четырьмя односпальными кроватями и своим санузлом, показали расписание завтраков-обедов-ужинов и сообщили, что вай-фай есть только в ресторане. Как по мне – идеально для отдыха: можно оставаться на связи, но лишний раз никто не дёрнет.

Отмывшись, мы пошли на долгожданный ужин. Нам выделили столик, который полагался нам теперь до конца проживания (4 суток), на столе уже стояла хлебная корзина, варенье, мёд и две маленькие тарелочки фунчозы, буквально по 1.5 столовые ложки. Вокруг сновали официанты, что-то разнося, панорамные окна показывали красоту во все стороны, и я, потеряв всякую бдительность, отдала свою фунчозу мужу, так как я её не особо люблю, а ему норм.

Официанты носились как угорелые, однако до нашего столика добрались только минут через двадцать, поставив на столы две очень скромные порции чего-то, отдалённо напоминающего куырдак, и спросили, какой чай мы будем пить – чёрный или белый. Чай принесли ещё минут через 15, но к этому времени мы уже сориентировались и поняли, что в общем-то это и есть весь ужин.

То, что в горах на базах отдыха нет никакого выбора по еде и действует принцип «жричодали» встречается мне далеко не впервой. Но до этого мне как-то везло, и отсутствие альтернативы всегда компенсировалось обилием: можно было спокойно проигнорировать какое-то блюдо и спокойно наесться другим. Тут же дело было даже не в том, что мы были голодные с дороги – порция горячего была по размеру скорее детская.

Впрочем, оптимиста во мне смутить не так уж просто. В названии базы присутствовали гордые слова «резорт», «спа», «пантолечение», ценник был тоже вполне соответствующий и я без задней мысли рассудила, что это мы припёрлись с голодного края, а люди тут вообще-то оздоравливаются. И на самом деле очень правильно не нажираться на ночь, и возможно схема питания тут так и выстроена: хорошие завтраки и обеды, и здоровые скромные ужины.

Обилие углеводов в виде картошки, хлеба и варенья, правда, немного не вписывались в эту схему, но если я решила не портить себе настроение, то меня уже не остановить.

Вернувшись в номер с намерением посмотреть на ночь кино, мы уснули минут за десять, ещё до того как включили ноутбук. Вот просто присели на кровати «чуть-чуть полежать» и вырубились, с половины девятого вечера и до самого утра.

Забегая вперёд – спали мы все эти дни там просто как не в себя. Бескрайние леса, шикарная экология и деревянный домик сложились в такое комбо, что глаза закрывались сами собой ещё на подлёте к подушке, независимо от времени суток. И отдать должное: кровати, хоть и односпальные, были весьма удобны.

Утром до завтрака, пребывая в отличном расположении духа, мы пошли на штурм администратора, со словами что нам надо всё. И конную прогулку, и выезд на Рахмановские ключи, и баню, и что тут у вас есть ещё. Забив себе график на ближайшие дни, мы заняли наш столик в ресторане.

Родные хлеб, варенье и мёд ждали нас с нетерпением, в отличие от персонала. Честно, я не знаю, как так получалось – по залу всегда кто-то бегал. Не ходил, а вот прям бегал. Ресторан не сказать, что большой. Блюда у всех одни и те же, и их не много. Но дождаться свою порцию чего угодно каждый раз занимало от 15 минут до получаса.

На сей раз это была тарелка геркулесовой каши. С ней у меня отношения сложились ещё хуже, чем с фунчозой, поэтому мужу снова повезло. А я была свято уверена, что уж в спа-резорте после скромного ужина ну не могут дать на завтрак тарелку каши с хлебом и всё.

Оказалось, могут.

Ну точнее кому-то ещё повезло с яичницей, но когда мы выловили официанта и спросили, можно ли нам тоже, нам сказали просто: кончилась.

Несколько опешив от данной информации, я повторила процедуру поедания хлеба с вареньем и направилась на конную прогулку.

И тут мне несказанно повезло. Проблема человека, мало-мальски умеющего ездить верхом, заключается в том, что очень часто подобные выезды случаются в компании людей, которые лошадь увидели первый раз в жизни. И вместо расслабляющей прогулки ожидает волнительный квест массового стояния у каждого куста, разброд, шатание и периодические лёгкие истерики. В целом это всё нормальная, неотъемлемая часть погружения в конный мир, но рано или поздно сильно утомляет. Да и на качестве маршрута это тоже сказывается: вместо того чтобы за час-два сходить полноценный маршрут, аттракцион нередко превращается в «обойти ближайшее поле на лошадке». Что тоже неплохо, но можно лучше.

Редко где в прокате хозяева ставят во главу угла удовольствие клиента, а не количество умноженное на цену, но здесь случилось исключение – я записалась одна на два часа, и поехала одна с гидом на два часа. Оценив, что я не застреваю у каждого куста и из седла при первом же кипеже выпадать не собираюсь, он повёл меня на вершину ближайшей горы, откуда открывался роскошный вид. Лучше было только на обратном пути, на тропе над ущельем. Тут должна покаяться: на конные прогулки я частенько телефон не беру, так как иду наслаждаться видами и общением с лошадью, а не снимать и переживать, не посею ли телефон на ближайшей кочке.

Потому просто приложу фотографии тех дней:

Такие виды открываются прямо от базы

небольшая вечерняя прогулка

по территории толпами бегают суслики

У вас тут облачко упало...

У вас тут облачко упало...

Вернулись мы аккурат к обеду. И люди более понятливые, чем я, наверное, уже догадались, что там мы опять прониклись концепцией оздоровительного питания в спа-резорте. В меню на сей раз был суп из картофеля и макарон (да, вместе), с плавающими в нем граммами 30 мяса, рис, две половинки куриного крыла (именно половинки, которые на одной кости, «плечики») и привычные хлеб, варенье и мёд.

Чтобы не превращать отчёт о пробеге в фуд-блог, я, пожалуй, скажу тут разом всё, что мне-таки есть сказать.

Лучше бы питания там не было вообще, или оно было ресторанного типа, по меню за отдельные деньги. Как там выживали люди с диабетом, аллергиями или другими причинами ограничить себе быстрые углеводы, я просто не знаю. С кухней, где норма жизни за приём пищи дать одновременно картошку, хлеб, рис и макароны, называть себя резортом и местом для оздоровления – это просто позорище. Фруктов или ягод не было ни разу (напомню – июнь!), свежие овощи мы увидели лишь однажды – когда нам собрали обед с собой в экскурсию. Яичницы мне, кстати, тоже не досталось ни разу, она всегда таинственным образом кончалась, видимо с курами на Алтае большие проблемы.

Каждый поход в ресторан вызывал раздражение – и неважно, досыта в этот раз покормили или нет, просто каждый раз было: «ребята, ну в приличном месте так просто блин делать нельзя!». Будь то получасовое ожидание, когда тебе наконец-таки донесут твою тарелку, котлета из непойми чего с признаками мяса или что-то ещё.

Порция салата

Порция горячего. Тут уже не столовая ложка, а где-то две, и даже мяса грамм 50 имеется среди тушёных солёных огурцов...

До кучи база выбесила и другими моментами по сервису. Например, я впервые в жизни столкнулась с тем, что когда ты покупаешь услуги бани, тебе не выдают отдельных полотенец, простынок или чего-то в этом духе. А полотенце в номере одно на человека. Видимо, считается нормальным, что ты сидишь на этом полотенце (а без него не сядешь, топят жарко и полати горяченные), потеешь на него, им же вытираешься и потом еще 2 дня живешь с ним же. Благо, как я уже упоминала, домик у нас был четырёхместный и на свободных двух кроватях были полотенца – их мы и взяли в баню. А ещё в бане не было чая. Чайник, чашки – да. Чая – нет. Вода из-под крана там питьевая, вот сами и наберите, сделайте себе кипяточек с принесенным пакетиком. И это на Алтае, где шиповник, мята, чабрец и ещё с десяток вкусного растёт не где-то там, а вот прям под ногами. И не работали часы на стене. То есть ты можешь предусмотрительно прийти в баню прямо в халате из номера, а потом угадывать время по ощущениям. Ибо напомню – связь ловит только в ресторане, и мысль «на фига мне в баню тащить телефон-кирпич» как бы сама по себе очень логична.

Хочешь чаю? Сделай сам!

Когда после конной прогулки и бомж-обеда мы прилегли поспать (я правда не знаю почему там так вырубает!), я проснулась от лёгкого топота и встретилась глазами с мышью, бегавшей у мужа под кроватью. По этому поводу, кстати, претензий минимум – в деревянном доме прямо у леса и поля попробуй сделать, чтобы их не было.

Зато есть претензии по поводу сервиса на экскурсии. Выезд был запланирован на 10.00. Начиная с 9.20 к мужу, пока он разговаривал по работе, ко мне, пока я ждала его в ресторане, к нам обоим когда мы ели, подходили разные люди и говорили, что наш трансфер уже готов. Хз на что они рассчитывали – может, что мы всё бросим и помчимся на экскурсию целого дня без завтрака.

Зато ни один – ни один из этих замечательных людей не сказал главного: что надо взять с собой паспорта (пограничный пункт в Урыле) и наличные (несмотря на то, что на Рахмановских ключах расположена немаленькая база отдыха и всякие шашлычки-ларёчки, там есть только мобильная связь, но совсем нет интернета).

Спасибо пограничникам, что удовлетворились фотографиями паспортов на телефоне, и нашему водителю – святому человеку, одолжившему нам денег на эко-сбор, который надо оплатить только наличными для прохода к озеру.

Я, конечно, понимаю, что мы сами дураки. Что можно было догадаться, что это уже приграничная зона. И не сюрприз, что в горах нет интернета. Но чёрт побери, мы приобрели платную услугу. Я не местная, я не знаю, где у вас можно без паспорта, а где уже нельзя. А в Алматы, хоть горы у нас повыше, во многих туристических местах интернет есть, и картой или QR расплатиться можно, что очень усыпляет бдительность.

Кстати о платной услуге.

Когда мы оплачивали экскурсию на ключи, нам не сказали, на чём мы поедем. Но на парковке гостиницы каждое утро стоял микроавтобус с эмблемой отеля, что как бы намекало. Но оказалось, что додумали мы зря. Конкретно мы ехали на китайском кроссовере Черри Тигго 7, и всё бы ничего, но кроме нас и водителя в машине ехала ещё одна семья: муж, жена и ребенок. В весьма условно пятиместном кроссовере. Глава семьи попутчиков занял переднее сиденье ещё до нашего прихода, а дальше паззл сложить можно было только одним образом: мы не могли посадить в середину женщину с ребенком на руках. Мой супруг со своими 193 см роста туда не особо помещался, и в итоге 123 километра туда и столько же обратно, из которых 50 в оба края – горная грунтовка, мне пришлось сидеть вместо подлокотника, за что спина спасибо мне не сказала, потому что тупо не было места, чтобы можно было опереться обоими плечами на сиденье. Знали бы заранее – выкупили бы и остальные места в машине, но кто бы предложил. Благо, попутчики нам достались чудесные, будь они как те с Алаколя – впечатления от Рахмановских ключей у меня остались бы совсем иные.

Кто-то сейчас наверное скажет, что я турист избалованный, но я с этим не соглашусь. Я – турист опытный. И спрашиваю ровно столько, на сколько объект размещения себя позиционирует. И если, например, гостевой дом в Лепсинске позиционирует себя как гостевой дом, выглядит как гостевой дом, стоит как гостевой дом – у меня нет претензий к тому, чтобы мне там подносили еду на тарелочке с золотой каймой, и один санузел на 3 комнаты и 2 юрты меня не смущает. Но если вы называете себя резорт, выглядите как резорт, стоите как резорт, но не можете в бане дать гостям чаю – это уже совсем другой вопрос. Так что Qaton Qaragai Resort & SPA – от души не рекомендую. Слишком дорого чтобы рассматривать просто как домик для размещения (а домик сам по себе правда нормальный), а сервис сверх этого домика очень и очень слабый.

На этом заканчиваю мой возмущённый спич по гостинице и возвращаюсь к Алтаю – он прекрасен. И вообще, нет худа без добра. Помимо озера, на Рахмановских ключах есть ещё одна интересная локация – водопад. К нему можно попасть на лодке, но она стоит наличных (20000 за лодку, т.е. все, кто едет, скидываются до нужной суммы), которых как помним, у нас с собой не было. Но оказалось, что к водопаду можно попасть по тропе вдоль берега озера, примерно 3 км в одну сторону. И хоть тропа местами сложновата (участки с ручьями, поваленными деревьями, большими камнями), она на редкость живописная. Итак, фото с Рахмановских источников:

смотровая площадка по дороге: там же чуть правее:

там же чуть правее:

Если повезёт как нам, по пути открывается роскошнейший вид на Белуху:

А вот мы уже и на месте:

А вот мы уже и на месте: Этого фото бы не было, будь у нас с собой наличные:

Этого фото бы не было, будь у нас с собой наличные:

Рахмановский водопад. Фото не передает масштаб, но на площадке в середине достаточно места для попыток искупаться и фотографий:

В последний полный день, третий раз подряд услышав, что яичница кончилась, мы забили на наше курортное расписание, взяли мотоциклы и поехали кататься по окрестностям. Во многом по той же дороге на Рахмановские ключи, но созерцать, не будучи втиснутой в середину на заднем сидении машины – совершенно другое удовольствие.

Алтайский ответ фоткам на лежачих пальмах:

Проехать по такой дороге - особый вид удовольствия:

Проехать по такой дороге - особый вид удовольствия: Выкладывала и выкладывала бы:

Выкладывала и выкладывала бы:

Если бы мы были на внедорожнике, мотоциклах другого класса, или просто приехали на подольше, то список мест к посещению был бы шире – старая Австрийская дорога, озеро Маркаколь, озеро Язевое… да просто пешком сходить в то ущелье, над которым я проезжала верхом – оно того точно стоило.

Алтай отличается от Кавказа, от гор Тянь-Шаньского хребта. Не лучше и не хуже, он просто выглядит по-своему, и, на мой взгляд, достоин отдельного посещения. Я бы вернулась сюда, но уже на машине и с палаткой, чтобы не злиться на отсутствие сервиса. И вопрос не только в гостиницах. Например, в двух кафе куда мы заезжали поесть шашлыка, нам сказали: «баранины нет, не сезон же ещё!». В такие моменты в голове что-то ломается от несоответствия. С одной стороны, ну вроде да, логично, что скотину режут к осени, а сейчас начало лета. А с другой – ты всего 600 километров назад был в каком-то волшебном месте, где баранина есть. И завтра поедешь 400 км в другую, где она тоже чудесным образом появится. А тут, в туристическом месте, в этой же стране, без пересечения каких-то границ или эко-постов – её нет… Зато везде есть утка (вот как это вообще работает?..) Но и какого-то серьёзного трафика, очередей да и просто толп людей – тоже нет. Так что ехать однозначно стоит, потому как взять с собой еды куда проще, чем найти нетронутые места там, где их уже не осталось.

День 8 Катон-Карагай – Усть-Каменогорск

Пусть самая длинная остановка закончилась, бóльшая часть пути оставалась ещё впереди. До Оскемена можно было доехать несколькими путями, и мы выбрали не самый проездной, вдоль Бухтарминского водохранилища, а через горы и одноимённый город Алтай. Не пожалели ни разу – 340 километров вполне приличного покрытия по очень живописным местам. Живописным настолько, что в какой-то момент у меня просто взбрыкнула совесть: фотографий недостаточно. Эти места достойны того, чтобы их увидели другие люди, даже те, кто не могут сюда поехать. Сами-то мы регулярно смотрим тревел-блогеров, мотоциклистов и не только. И хоть ездим тоже очень и очень немало, снимать всегда было лень. Съёмка и монтаж – это немалый труд, и ввязываться в это просто не хотелось. Но проезжая очередной перевал, мысль «хватит жадничать и ездить только для себя» оформилась как-то особенно крепко. Хватит ли запала и заморочусь ли я на видео-блог – сейчас и сама не знаю. Но камеру на всякий случай уже присматриваю)

Вечером мы гуляли по набережной и нашли целых две совы-сплюшки. Одну даже получилось рассмотреть, жаль, что телефон совершенно непригоден для ночной съёмки и не получилось сфотографировать ничего, даже отдалённо напоминающее сову, хотя глазами видно было хорошо. Посему приложу фото из интернета для иллюстрации, что же это за зверь такой:

День 9. Усть-Каменогорск – Павлодар

Этот отрезок пути оказался на редкость скучным. Скучным неожиданно – так как и Павлодар, и Усть-Каменогорск у меня ассоциировались скорее с лесами и полями, чем со степью, а между тем почти на всей протяженности дороги глазу зацепиться не за что.

Развлечениями стали разве что аж два Бескарагая на относительно коротком участке от Семея до Павлодара, неожиданно хорошее кафе в том Бескарагае что ближе к Семею, и повышенная концентрация неадекватных водителей. Обгонами через сплошную/на перекрёстках и т.д. нас удивить уже сложно, а вот обгоны с игнорированием встречки, да так, чтобы водитель едущий по своей полосе сигналил, моргал фарами, оттормаживался и уходил на обочину всё же редкость. Тем более что согласно расхожему мнению лихачат больше на юге, но почему-то именно последние 300 км до Павлодара запомнились обилием наблюдаемой дичи.

Супруг, которому не раз по работе доводилось ездить по маршруту Павлодар-Астана, «утешил»: «это ещё не скучная дорога, вот завтра узнаешь, что такое скучно».

В самом Павлодаре в тот день было очень жарко, в гостиницу ехали почти через весь город в час пик, постоянно попадались трамвайные рельсы… И в итоге я так вымоталась, что смалодушничала и не пошла гулять на знаменитую набережную.

А через несколько дней в Павлодаре был сильный ураган, который эту самую набережную потрепал. В общем, не будьте как я, не откладывайте на другой раз. Надеюсь, что набережную уже починили или скоро починят, но в моменте сожаление от упущенной возможности я испытала.

День 10. Павлодар – Астана

Вопреки ожиданиям, дорога оказалась не скучной. Во-первых, у меня загорелся чек энжин. Благо, кроме лампочки в остальном всё вроде как было в порядке – заводился с пол-оборота, хорошо ехал, бодро разгонялся, не троил, не кашлял. Но адреналинчику добавило – до дома больше 1000 км, и встрять посреди степи как-то совсем не хотелось. После следующей заправки лампочка то гасла, то опять загоралась – в общем, развлекала меня, как могла.

И чтобы мы наверняка не соскучились, испортилась погода. Ну хотя как – испортилась, тут, скорее, с какой точки зрения посмотреть. Летний грозовой дождик в общем-то прекрасен – прибивает пыль, освежает воздух, поливает растения. Только мы не растения, и быть политыми упорно не желали.

Посему играли в игру «проведи байкера между туч». Где-то пришлось поднажать, где-то остановиться и подождать, когда впереди закончит лить и просохнет асфальт, а в одном месте вообще сделали маленький крюк через Ерейментау, потому что дождь прошёл аккурат над трассой, а всего пару километров южнее не зацепил.

Кроме того, на вечер помимо прогулки по столице был запланирован ещё один волнующий аттракцион – стирка. Мы бронировали апартаменты со стиральной машиной, и, чтобы не брать с собой лишнего, багаж был запланирован под то, что в Астане мы постираемся. Будет ли обещанная машинка, есть ли порошок, успеет ли всё высохнуть до утра – когда ты мотоциклист с минимумом вещей, даже такая мелочь способна нагнать интриги.

Итоговый счёт по дню был в нашу пользу: мы не вымокли, чек энжин перестал моросить и большая стирка тоже состоялась. В честь такого праздника было решено пойти и закрыть «бараниновый гештальт», открытый с Катон-Карагая. Тем более мне не раз говорили, что астанинская баранина отличается от алматинской – мол, в Алматы бараны бегают по горам, и потому мясо жёстче, а самое лучшее только в Астане. Выбрали кафе по отзывам, сделали заказ на шашлык из всех видов овечьих запчастей. А спустя двадцать минут после принятого заказа к нам подошёл официант со словами: «ой, вы знаете, у нас сегодня много гостей и баранина вся кончилась. Можем предложить шашлык из индейки, он у нас тоже вкусный».

Вряд ли официанту был понятен мой гомерический смех. Пошли в другое место, на этот раз для страховки позвонив и уточнив, точно ли нас накормят мясом.

не стреляйте в пианиста, он снимает как умеет

День 11. Астана – Каркаралинск

По прямой до дома оставалось меньше полутора тысяч, но, как настоящие герои, мы ехали в обход. А именно через Каркаралинск, потому как со слов супруга «там так же, как в Боровом, только людей меньше». Я не была ни там, ни там, и вообще джентльменам, как известно, принято верить на слово.

Отрезок до отворота на Караганду махнули быстро, а сразу после съезда с трассы опять начались развлечения в виде чёрных грозовых туч. Дорога шаловливо поворачивала то правее, то левее, меняя наши прогнозы с «да вроде мимо обойдём» до «стопудово намокнем».

Можно было, конечно, не играть с судьбой и надеть дождевики заранее, но во-первых, в них без дождя было бы жарко, а во-вторых, кто мы такие, чтобы отказаться от духа приключений?..

И-таки приключения нас настигли. Нет, не в виде дождя – повиляв туда-сюда, с ним мы всё же разминулись. Но попали на какой-то совершенно дикий ремонт дороги, предварительно щедро политый из той же тучи.

На своём веку я поездила по самым разным ремонтам. По грустным, когда едешь по вхлам убитому объезду, а красивая новенькая, но ещё неоткрытая дорога остаётся сбоку. По неудобным, со срезанным асфальтом, когда тебя водит и колбасит вместе с неровными срезами. По люксовым, когда одна полоса уже сделана, а весь ремонт остался на другой. Но тот ремонт выделился и запомнился какой-то лютой стихийностью. Знаков нет, объезда нет, зато есть заметный трафик, и тут же ездит техника, что-то залито, чем-то засыпано, и всё это – после недавнего дождя.

Кстати, кто-нибудь знает, чем можно отстирать битум со штанов?..

Сказать, что в Каркаралинск мы приехали грязные, как черти – обидеть чертей. Мы были грязнее. Побоявшись, что в таком виде нас просто не заселят, мы поехали на мойку, прямо как были, с привязанными рюкзаками.

Мойка оказалась не самообслуживания. И хотя изначально мы побаивались что нам зальют вещи, долго сопротивляться не стали – усталость всё же дала о себе знать.

Вещи нам не залили, отмыли так, что любо-дорого смотреть. А ещё рассказали, где лучше всего поесть, куда сходить, и не хотели брать денег за помывку. Бактияр, твоё гостеприимство мы не забудем!

Вечер прошёл спокойно. Заселились, съездили поужинать, встретили закат. На следующий день предстояло проехать всего 230 км до Караганды, чтобы сократить длинный перегон до Балхаша, но предварительно обязательно сходить погулять по заповеднику.

День 12. Каркаралинск – Караганда.

Из всех интересных мест, которыми располагает Каркаралинский заповедник, мы выбрали озеро Бассейн, как наиболее оптимальный по времени и сложности маршрут. Но едва мы добрались до базы отдыха, с которой начиналась тропа, как пошёл дождь.

Спрятавшись под железным грибом, явно стоявшим ещё со времён СССР, мы попеременно смотрели то на часы, то на небо. Тучка оказалась какая-то прям совсем локальная – почти над нами чисто, но лило щедро. Если бы не желание и погулять, и добраться до Караганды засветло, то было бы даже хорошо – освежённый лес пах так, что даже я со своим многократно побитым ковидами нюхом насладилась в полной мере.

Проторчав под грибом добрых полчаса, мы решили всё же идти, хоть ещё немного капало. Что в последствии оказалось верным решением – один фиг дождь срывался ещё не один раз и мы всё равно подмокли.

Но оно однозначно того стоило.

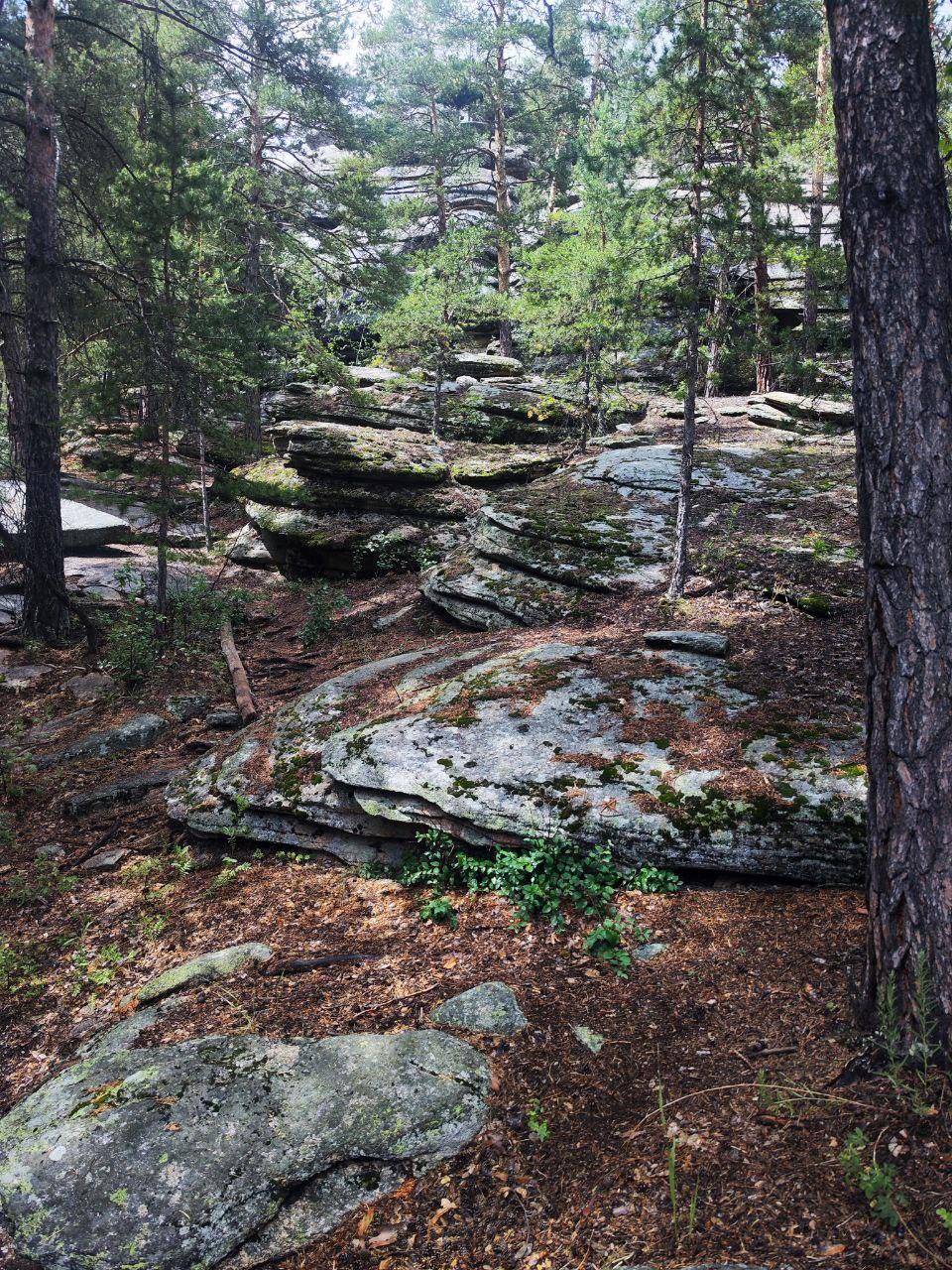

Кто играл в Kingdom Come: Deliverance 2 или бывал в Чехии – Каркаралинский лес с его скалами очень сильно напомнил мне локацию с первой карты, где Генри с Птачеком в одних подштанниках убегали от погони. Из-за недостаточного освещения многие фотографии получились не очень, но вживую место крайне приятное: сосны, камни, скалы, мхи и лишайники. Тропа по алматинским меркам совсем простая: хоть и имеются довольно крутые подъемы, но когда они не на высокогорье с дефицитом кислорода, идти по ним гораздо проще.

Озеро искали по гугл-треку и указателям на тропе, чутка сбились уже в самом конце, но честно – даже если бы мы его не нашли, сама прогулка того стоила, и Каркаралинский заповедник пополнил список мест, куда я обязательно вернусь на подольше, если представится такая возможность.

Иногда ощущение такое, что деревья растут прямо из камня Во-от отсюда падал Генри)

Во-от отсюда падал Генри)

Ставь лайк посту, если видишь лайк на фото:

Если доведётся падать, крылья лучше расправить заранее!

Если доведётся падать, крылья лучше расправить заранее!

Озеро Бассейн

Обожаю замшелые камни. И сосны. И лето.

Обожаю замшелые камни. И сосны. И лето.

После прогулки нас ждали ещё впечатления – посещение Каркаралинского музея и вольеров рядом с ним.

Сам музей интересен информацией обо всех животных и растениях нацпарка и большой 3D моделью окрестностей, а в вольерах рядом живут зубры и олени, которых можно угостить. Специально ради такого случая мы накануне приобрели большой пакет морковки, который разошёлся в считанные минуты.

Оказалось, что зубры, как и жирафы, берут угощение не губами, а языком. Было шершаво, мокро и неожиданно. А ещё во время кормления оленей получилось погладить их рога – в начале лета они мягкие и пушистые.

Добрый день!

Зубр на заднем плане идёт на разборки, почему морковка досталась не ему

Зубр на заднем плане идёт на разборки, почему морковка досталась не ему

Здание музея:

Здание музея:

До Караганды добрались без приключений, благо что в сухом виде ремонт испачкал нас уже не так сильно. И словно нам было мало нескольких километров по лесу, после ужина мы долго гуляли по длинным и красивым Карагандинским бульварам. А ещё просто не могу не отметить кафе, в котором мы ужинали, «Братья Мушкины». Было очень-очень вкусно, а ещё каждое блюдо в действительно авторском исполнении, со своей фишкой. Отчасти это и послужило спонсором вечерней прогулки, так как съеденное надо было хоть как-то утрясти.

День 13. Караганда – Балхаш

Вчерашний небольшой прогон позволил нам сократить дорогу с почти 700 км до комфортных 450. Развлечением стали всё те же дожди на горизонте, которые приходилось пережидать. На одной из таких остановок к нам прилетел шмель, решивший, что укрыться от редких капель под мотоциклом будет хорошей идеей. Ждать втроём было веселее, но когда мы уже собрались уезжать, шмель покидать укрытие всё ещё не желал.

Пришлось сооружать ему домик из подручных средств и переселять – чему полосатый поначалу очень не обрадовался, грозно жужжал и матерно махал лапами. Но нашу самопальную программу реновации жилья оценил, и остался там.

Ничто так не умиротворяет в дороге, как вид сухой шмелиной жопки

А вечером нас ждало купание в Балхаше. Базу мы подобрали подальше от города, было малолюдно, тихо и красиво.

Эротика: фото в купальнике

Ушла, чтобы не портить кадр:

До дома оставалось рукой подать, всего 600 километров, но имелась одна сложность: прогноз погоды в Алматы обещал +39 градусов в тени, что не просто жарко, а небезопасно-жарко.

В качестве контрмер было решено выехать за полчаса до рассвета и попытаться успеть проскочить домой до пекла.

Это не закат. Это - рассвет!

Такой тайминг позволил ещё сильнее проникнуться, какой же всё-таки Балхаш огромный. Мы выехали от его побережья затемно, встало солнце, стало тепло, потом жарко, опустели баки – а мы всё ещё ехали вдоль озера.

Последнюю остановку сделали за 100 км от дома на заправке – чего-то перекусить и охладиться под кондиционером. И тут план доехать пораньше дал сбой, так как мы встретили мотоциклиста Тимура, возвращавшегося из путешествия по Памиру в РФ. Тимур стал всего шестым мотоциклистом, которых мы видели на трассе за почти 5 000 км пути. Не с которым познакомились – а видели вообще на загородных трассах.

Ехать после незапланированно долгой остановки было уже изрядно жарко. По-честному, жарко было уже и до остановки, а теперь и подавно. Но когда счётчик расстояния отматывает последнюю сотню, это уже не так критично.

В другой ситуации мне было бы очень жалко и грустно, что пробег заканчивается, но погода помогала, и домой хотелось сильно – доехать до получения теплового удара. К тому же, в честь возвращения раньше конца отпуска, нас ждало ещё одно небольшое приключение.

Бонус: выходные на машине, долина реки Текес + Нарынкол

Завершив пробег без отклонений от маршрута, в среду, по плану мы должны были пару дней потискать соскучившихся кошку с собакой, сменить мотоциклы на авто, закинуть в багажник палатку и собаку и рвануть в сторону Нарынкола. Тем паче что жара отступать не собиралась, скинув с аномально жаркой среды каких-то жалких пару-тройку градусов.

Но прогноз не порадовал: из пятницы, субботы и воскресенья, которые мы собирались провести в горах с палаткой, ясной погодой без дождя могла похвастать только суббота. А с учётом жары дождь мог быть не просто дождём, а такой грозой, которую лучше пережидать за каменными стенами, а не тентом…

В итоге в путь мы выдвинулись только в субботу, кроме того, сильно недооценив последний грунтовый участок до водопада Текес.

Если бы не прошедшие накануне дожди, дорога, хоть и не самого лучшего качества, для нашего Фольксвагена Тигуана была бы вполне проездная. Но сырость сделала своё дело, и три места мы прошли на грани застревания, щедро измазав машину грязью по самую крышу. За два километра до водопада на очередном трудном месте мы сдались: пора было ставить палатку, чтобы успеть с обустройством лагеря до темноты.

В тех краях много полей, засеянных медоносами

Как мощны её лапищи!

Внизу уже всё выгорело, а тут только цветёт Смеркалось

Смеркалось

Разбиваем лагерь

Разбиваем лагерь

Утро было пасмурным, а разведка показала – дальше мы не проедем точно. В целом, два километра можно было бы легко и с удовольствием пройти пешком, но был риск, что пойдёт дождь, и тогда будет проблематично вернуться там, где мы и вчера-то еле пробрались. Так что водопад Текес остался непосещённым до следующего раза, а мы в качестве компенсации поехали смотреть Нарынкол

На обратном пути сделали крюк и заехали на озеро Тузколь

Озеро Тузколь. Погода, к сожалению, для фото уже не располагала

А вот на озеро Мойнак уже не осталось ни времени, ни сил – для поездки с пятницы до воскресенья маршрут был бы в самый раз, но для субботы и половины воскресенья – откровенно многовато.

Всем дочитавшим – доброго здоровья и своих хороших приключений в этом году!