Как это было. Часть 6. Щиты

Автор: Игорь ХарламовПредлагаю вашему внимаю небольшую подборку по доспехам и оружию.

Именно щит, много тысяч лет назад, стал первым специальным элементом военного снаряжения. Как раз с тех самых времён, когда обезьяна взяла палку, что бы ударить той себе подобную. До новейшего времени в Африке и Америке сохранялись племена, еще не использующие в бою никакого иного оружия, кроме предназначенных для охоты дротиков и луков.

Но щиты - сплетенные из прутьев и обтянутые кожей есть и у них. Ведь воину, в отличие от охотника, приходилось опасаться метательных снарядов. Хотя подобные щиты не отличаются ни прочностью, ни защитными свойствами. Да и способны гарантированно защитить только от оружия с каменными или костяными наконечниками, ну ещё от деревянных колотушек.

Историческое изображение микенского щита в форме восьмерки на фреске из дворца в Кноссе (около 1500 - 1350 гг. до н.э.)

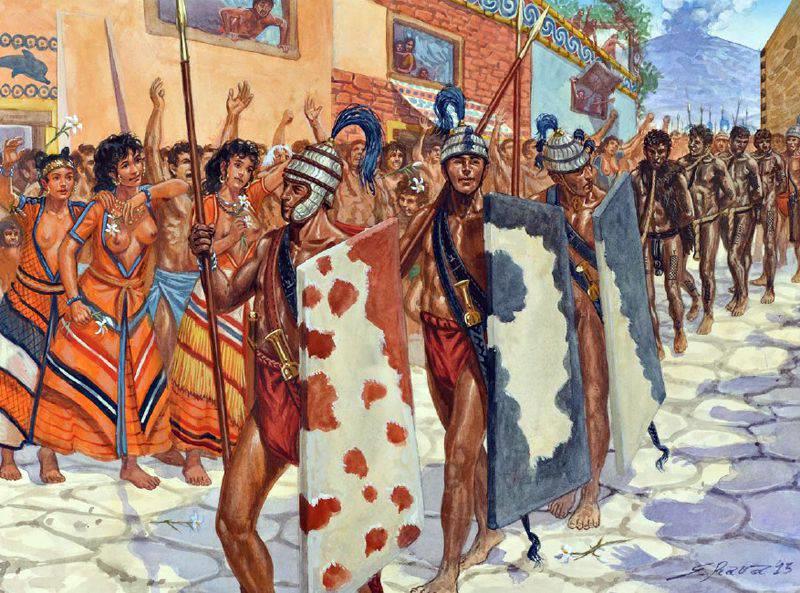

Его реконструкция.

В начале VIII в. до н.э. в Греции существовало два основных типа щита овальный, с выемками с обеих сторон - этот тип обычно называют дипилонским, по названию кладбища в Афинах. И явно восходящий к микенским щитам. И прямоугольный по форме. Но это были вязанки прутьев обтянутые кожей.

Сейчас существуют реконструкции вооружения воинов Троянской войны. Более исторически достоверные типажи, чем киношные от Голливуда. Воины с фрески в Акротири возвращаются из похода. 'Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали!' Хотя что то намекает, что не чепчики.

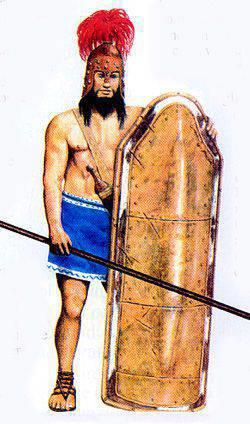

Хитроумный Одиссей выглядел скорее так. В кожаных доспехах, с нашитыми на них металлическими пластинами и вооружённый копьем, мечом, и щитом характерной формы.

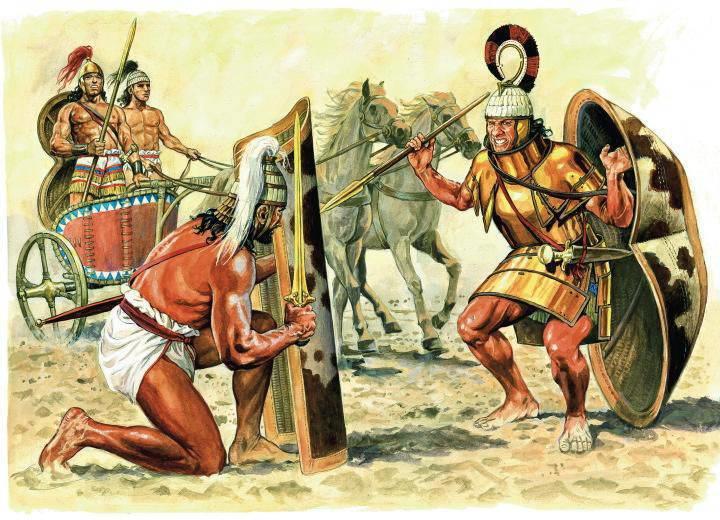

Подобным же щитом вполне мог быть снаряжён и Ахиллес который мог быть одет в столь же солидные доспехи и в 'гривастый' ахейский шлем с рогами. Кираса у него выполнена по типу кирас 'народов моря'.

Аякс со своим щитом вполне мог выглядеть так.

Поединок ахейского и троянского воинов.На основании описания в Илиаде щит Гектора вполне можно представить себе как 'восьмеркообразный' (тип прото-дипилонский) из нескольких слоев бычьей шкуры натянутых на сплетенные прутья.

Прутяной щит с железным умбоном 14 век. Но тут он скорее парадный.

И форма щита имела значение, круглый щит более манёвренен, в бою. И мог делался тонким, лёгким, с кулачным хватом и был лёгким. И обеспечивал, из-за отсутствия углов удобство в использовании орудия. Но шит, такой формы, не обеспечивал защиту ног. В то время как продолговатые щиты, в частности каплевидные позволяли обеспечить защиту ног, но были менее удобны в манёвренном бою, были тяжелее. И обычно имели локтевой хват. Хотя такой хват имели и тяжёлые круглые щиты. Но они обычно были и самыми крупными щитами такой формы. Но тут уже начинали играть роль линейные размеры щита. Ты начинал мешать соседям.

Легкие щиты из сплетённых прутьев и обтянутые кожей (иногда усиленной металлическими бляхами) служили основным, а в большинстве случае и единственным защитным снаряжением в эпоху меди и бронзы. Хотя подобные щиты не отличаются прочностью. Позже они служили пехоте галлов, греческим пелтастам и римским велитам. Они не плохо защищали от стрел простых луков, снарядов пращи и лёгких дротиков. Пружинящая на гибкой основе кожа хорошо противостояла метательным снарядам, но не держала удары дробящего и рубящего оружия, легко пробивалась ударами железных копий.

В какой именно момент появились первые жесткие щиты на деревянной основе, неизвестно, но в Египте значительная часть пехоты была вооружена ими еще в эпоху Древнего Царства. Свои щиты египтяне усиливали покрытием не из кожи, а из шкур мехом наружу. Благодаря этому с поверхности щита соскальзывали удары палиц - главного оружия ближнего боя в Египте того времени. Сделать мощный щит на деревянной основе было достаточно сложно. Проблема заключалась в том, что в древности столь прочные материалы, как, например, разработанная для нужд авиастроения фанера, известны не были. Изготовить же щит из цельного куска дерева также было невозможно. Рубанки и пилы, способные резать дерево вдоль волокон, появились только в 18 веке. До этого момента доски получались только раскалыванием бревна вдоль и выходили очень толстыми по отношению к своей ширине. Поэтому щиты - как плоские, так и выпуклые - собирались из отдельных дощечек толщиной около 0,5 сантиметра. Прочность таких конструкций оставляла желать лучшего. Клей, кожа и железная окантовка, конечно, скрепляли деревянную основу, но этого было недостаточно. Вражеские удары даже не разрубали дощечки, а раскалывали их, расшатывали и выбивали из основы. Щит быстро достаточно легко пробивался, а то и просто разваливался. Но такие щиты было достаточно легко сделать, да и они достаточно хорошо защищали от стрел и легкого оружия. Поэтому щиты сделанные по такой технологии получили широкое распространение и использовались достаточно долго. Особенно на востоке. Где не было рыцарских поединков и плотных построений пехоты. А основным вооружением были лук и легкие клинки.

Парадный щит фараона.

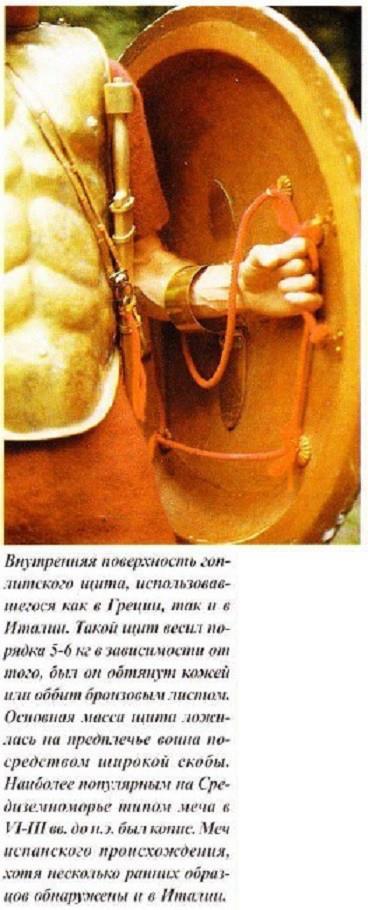

После перехода к тактике боя в плотных построениях роль щитов возросла настолько, что из вспомогательного вооружения они превратились в основное. В тесноте фаланги воину некуда было деваться от вражеских копий. Без щита он был обречен. Наваливаться на ощетинившиеся железом ряды противника невозможно было даже с закованной в железо грудью. Но и лёгкий щит мог быть не столько пробит, сколько продавлен наконечниками копий. Реализовать тактику столкновения фаланг возможно было, лишь поставив между воином и вражескими остриями действительно непреодолимую преграду. Для чего в древней Греции поверхность щита стали полностью покрывать медью, бронзой или железом. Слой металла толщиной 1,5-2 миллиметра увеличивал вес овального щита размерами 60 на 90 сантиметров до 7 килограммов. А так как высота щита все равно оказывалась недостаточной, снизу к нему нередко привешивался "фартук" - кожаный полог, защищающий колени воина от метательных снарядов. Другой характерной особенностью греческих щитов стали полукруглые выемки по бокам, необходимые для того, чтобы древки копий не зажимались краями "переносных окопов". Копья первого ряда бойцов проходили через образованные выемками бойницы в стене щитов, а второй и третий ряды держали оружие в поднятой руке и наносили удары сверху. При этом щит оставался защитой не сколько самого воина, сколько его соседа слева. Но и тебя прикрывал сосед справа.

После перехода к тактике боя в плотных построениях роль щитов возросла настолько, что из вспомогательного вооружения они превратились в основное. В тесноте фаланги воину некуда было деваться от вражеских копий. Без щита он был обречен. Наваливаться на ощетинившиеся железом ряды противника невозможно было даже с закованной в железо грудью. Но и лёгкий щит мог быть не столько пробит, сколько продавлен наконечниками копий. Реализовать тактику столкновения фаланг возможно было, лишь поставив между воином и вражескими остриями действительно непреодолимую преграду. Для чего в древней Греции поверхность щита стали полностью покрывать медью, бронзой или железом. Слой металла толщиной 1,5-2 миллиметра увеличивал вес овального щита размерами 60 на 90 сантиметров до 7 килограммов. А так как высота щита все равно оказывалась недостаточной, снизу к нему нередко привешивался "фартук" - кожаный полог, защищающий колени воина от метательных снарядов. Другой характерной особенностью греческих щитов стали полукруглые выемки по бокам, необходимые для того, чтобы древки копий не зажимались краями "переносных окопов". Копья первого ряда бойцов проходили через образованные выемками бойницы в стене щитов, а второй и третий ряды держали оружие в поднятой руке и наносили удары сверху. При этом щит оставался защитой не сколько самого воина, сколько его соседа слева. Но и тебя прикрывал сосед справа.

При этом в Древней Греции щит становился буквально культом. Помните это знаменитое, "со щитом или на щите". Без щита гоплит мог вернуться только если позорно бежал с поля боя или сдался в плен. Ибо при бегстве, или сдачи в плен, щит бросали в первую очередь. Вот и получалось, что победитель и герой всегда возвращался со щитом. Или не возвращался совсем. А возвращение без щита могло быть только позорным.

Повысить ценность щита, естественно, могли увеличение его площади, придание ему выпуклой - "охватывающей" - формы и прямоугольных очертаний, позволяющих воинам смыкать свои щиты так, что все подразделение превращалось в почти неуязвимый редут - "черепаху" (тестудо). Создавая свой знаменитый скутум, римляне не упустили ни одной из этих возможностей. Правда, расплатой за совершенство стал огромный вес. Несмотря на то, что металлическое покрытие было заменено многослойным деревом, для чего понадобилось изобрести "фанеру", скутум склеивался из трех слоев лежащих крест-накрест узких 3-миллиметровой толщины дощечек, вес римского щита превысил 10 килограммов.

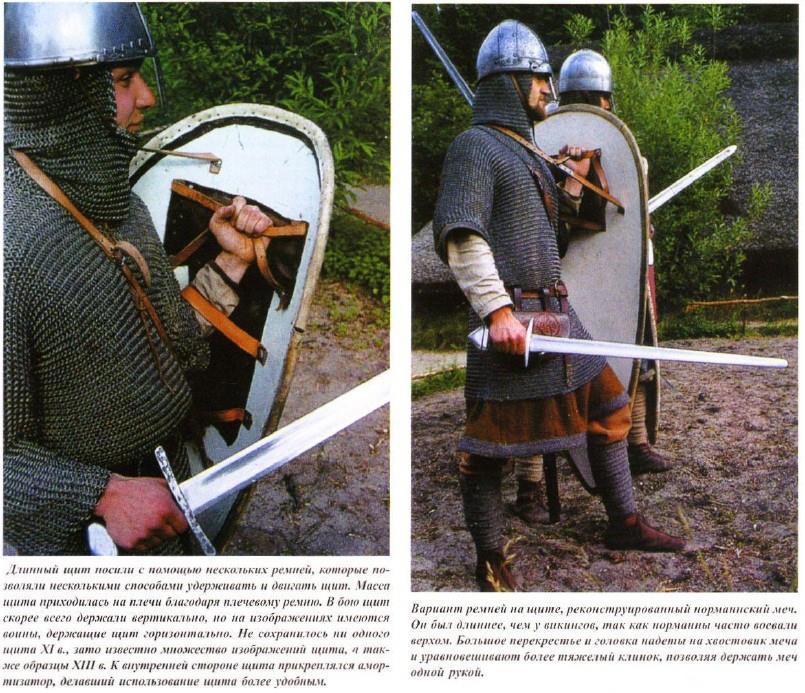

Упадок Римской империи еще не означал упадка тактики фаланги, а значит, и выхода из употребления тяжелых щитов. Германские и славянские воины также нуждались в вооружении для боя в строю. "Огромные, прочные, но труднопереносимые", по определению византийцев, щиты варваров обычно сшивались из толстых досок, большей длинны, имели овальную форму и были плоскими. Снаружи их могли покрывать шкуры. Намного реже - в "элитных" вариантах - внешняя поверхность могла усиливаться полосами железа. Ещё одной особенностью тяжёлых щитов был кожаный наплечный ремень - перевязь. Этот ремень позволял перераспределить нагрузку от щита. Ну и такие щиты всегда носили на предплечье. В одном кулаке их было не удержать.

Использовалась перевязь и для ношения щита на спине. А так же имела ещё одно сугубо практичное применение. За перевязь клали кошелёк и мелкие, ценные предметы. Украсть которые, из под висевшего на спине щита было не возможно. В отличие от находящихся на ремне сумок и кошельков.

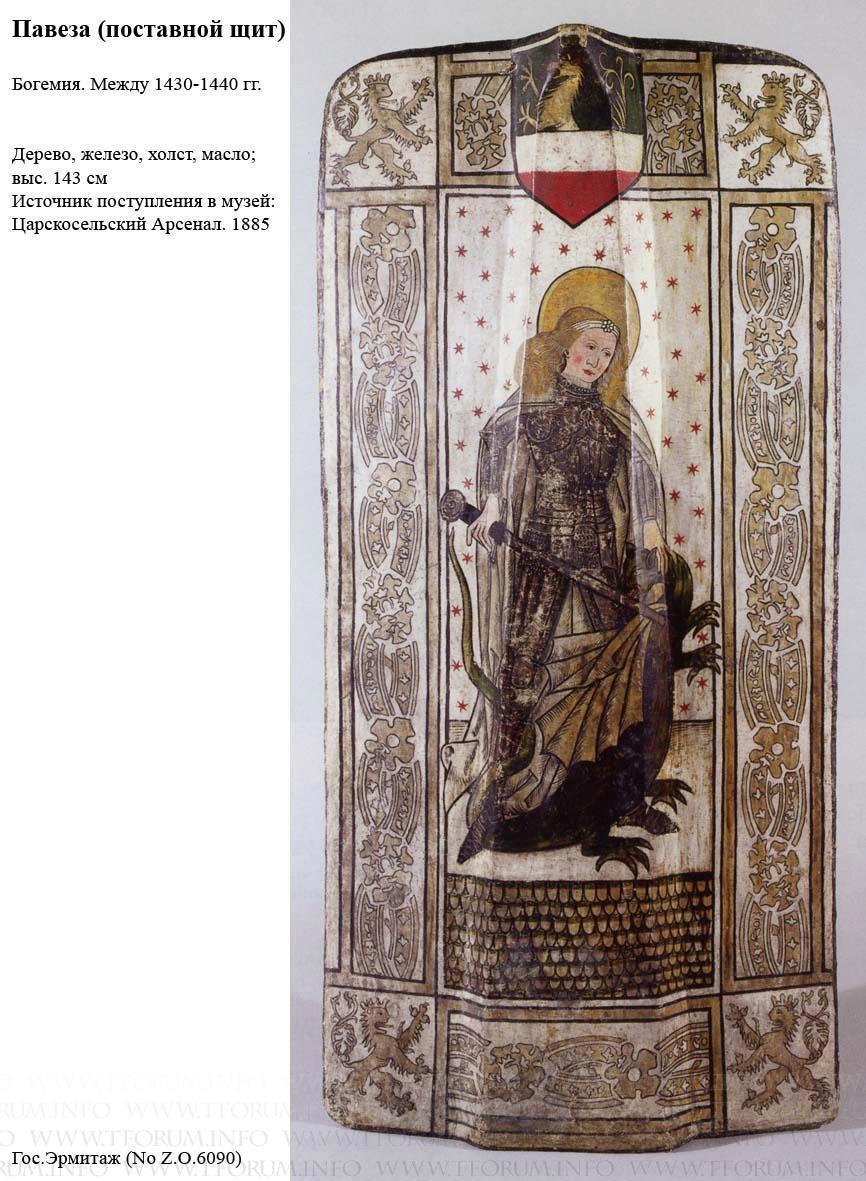

Кроме тяжелых щитов, предназначенных для нанесения таранного удара, и лёгких щитов, удобных для того, чтобы отбивать удары вражеские, в глубокой древности появились щиты, несущие функцию переносного укрытия от стрел. Еще ассирийские барельефы демонстрируют щитоносцев, прикрывающих отряды лучников. Павезье с плоскими щитами из кожи и бронзовых блях составляли и первый ряд персидской фаланги. Описывая походы Александра Македонского, историки отмечали очень высокие - больше человеческого роста, - но узкие плетеные щиты индийских лучников. После того, как заостренные нижние концы щитов втыкались в землю, позиция стрелков превращалась в настоящую стену с узкими вертикальными бойницами. В дальнейшем именно такой способ установки павез стал основным.

Наиболее знамениты, изготовленные из легкого дерева генуэзские павезы, служившие в качестве подпорок при стрельбе из арбалетов. Но этим функции павез, естественно, не исчерпывались. Очень важную роль "пассивные" щиты играли при осаде крепостей. Кроме того, в 13-14 веках павезье нередко вставали в первый ряд фаланги пикинеров.

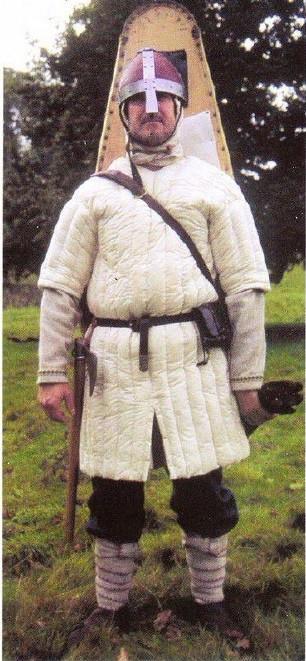

В позднем средневековье необходимость использования двуручного оружия - пик, алебард и арбалетов - заставила пехоту почти полностью отказаться от щитов. Конечно же, это снижало живучесть воинов, ведь пластинчатые латы даже в 16 веке имелись далеко не у всех. А что оставалось делать? Пикинер мог носить с собой корд, однако даже заброшенный за спину щит бы очень мешал ему в строю. Разве что сделать щит совсем маленьким... Так в Европе появились баклеры - маленькие, около 20-30 сантиметров в поперечнике цельнометаллические щиты, пригодные для постоянного ношения. Еще их именовали "кулачными щитами". Дело было в том, что баклеры имели всего одну рукоятку, которую воин сжимал в кулаке. В отличие от тяжёлых щитов. Который удерживался двумя креплениями, у локтя и у кулака воина. Чтобы встретить баклером стрелу, требовалась большая ловкость, а для отражения ударов тяжелого оружия щит весом около килограмма был слишком легок. Но в бою на основном "индивидуальном" оружии пехоты средневековья - кордах - его полезность была несомненной.

После появления огнестрельного оружия щиты стали быстро сдавать свои позиции. Но не сразу и не без боя. Известен, например, противопульный стальной щит 16 века, снабженный зарешеченным окошком для обзора и даже встроенным пистолетом.

Форма у щитов могла быть самая разнообразная. Но самым распространенной, по форме, оказался круглый щит, и как его вариант овальный. В средневековой Европе их именовали "франкскими", они менее всего ухудшал обзор и не мешал воину наносить удары. Круглые щиты обычно снабжались умбонами и оковывались по краю железом. При весе около 3 килограммов их размеры могли быть различными. Одни представляли собой плоские деревянные диски около метра в поперечнике, другие, более всего распространенные на Ближнем Востоке, при вдвое меньшем диаметре имели выпуклую форму и полностью оковывались медью или железом.

При этом такие щиты могли быть и лёгкими. Имея в своей конструкции только один слой сбитых досок, обтянутый кожей. И имеющих отверстие под умбон и рукоять. Подобные щиты, не смотря на их размеры, вполне можно было удержать в кулаке. Но они обеспечивали весьма посредственную защиту.

Подобные щиты были у викингов. И они весьма быстро выходили из строя. Есть информация, что при поединке викингов, им разрешалось до трёх раз, за поединок, менять подобные лёгкие щиты. И не смотря на то что подобные щиты легко разрушались и порой их пробивали, правда застревая стрелы, но их легкость как изготовления, так и ношения вне боя, и использования в бою, а так же дешевизна, по сути, платили только за умбон и возможную обивку края, а всё остальное могли сделать и сами, и предопределили их популярность среди небогатых винов и ополченцев.

Возрастание роли кавалерии в 7-11 веках неизбежно должно было привести к созданию щита, удобного для всадника. Таковым стал треугольный или каплевидный (на Руси такие щиты называли миндалевидными) "норманнский" щит, постепенно ставший очень распространенным в Европе и на Руси.

В первую очередь нужно отметить, что скандинавы не имели никакого отношения к появлению норманнского щита. Честь его изобретения, по всей видимости, принадлежит византийцам. Европейское же его название связано с французской провинцией Нормандией, когда-то действительно завоеванной датчанами, но позже прославившейся именно своей рыцарской кавалерией. Которая первая в Европе и применила щиты подобной формы. Что позволило снизить вес тяжёлого щита до 5-6 килограммов. Форма же его была связана с изменением назначения. Рыцарь не мог управлять щитом в конном бою, его левая рука была занята поводьями. Поэтому "капля" просто свисала на плечевом ремне, прикрывая левый бок всадника. Ну, а так как слева от седла располагалась только одна нога рыцаря, щит можно было сделать сужающимся к низу. Конечно, такое применение щита может показаться неэффективным. Но на самом деле норманнский щит был исключительно полезен европейским всадникам. Рыцарское седло обеспечивало необходимую для боя на копьях жесткость посадки, но практически лишало наездника возможности повернуться для отражения удара слева. А обычное до 13 века защитное снаряжение - кольчуга - безопасности вовсе не гарантировало.

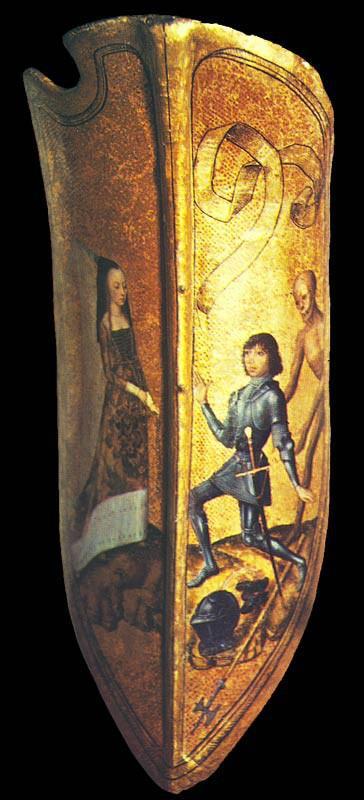

Начиная с 14 века, по мере распространения пластинчатых лат, роль щитов в европейской кавалерии стала быстро снижаться. А размер щита уменьшаться. Принимая всё более близкую к треугольнику форму. В позднем средневековье появились совсем небольшие треугольные щиты, крепившиеся к локтю и предназначенные для отведения в сторону наконечника вражеского копья в рыцарском поединке. Впрочем, и в более ранние периоды всадники нередко использовали крошечные - всего 30 сантиметров в диаметре - металлические щиты на левое предплечье.

К окончанию средних веков эти щиты вообще приняли весьма сложные формы.

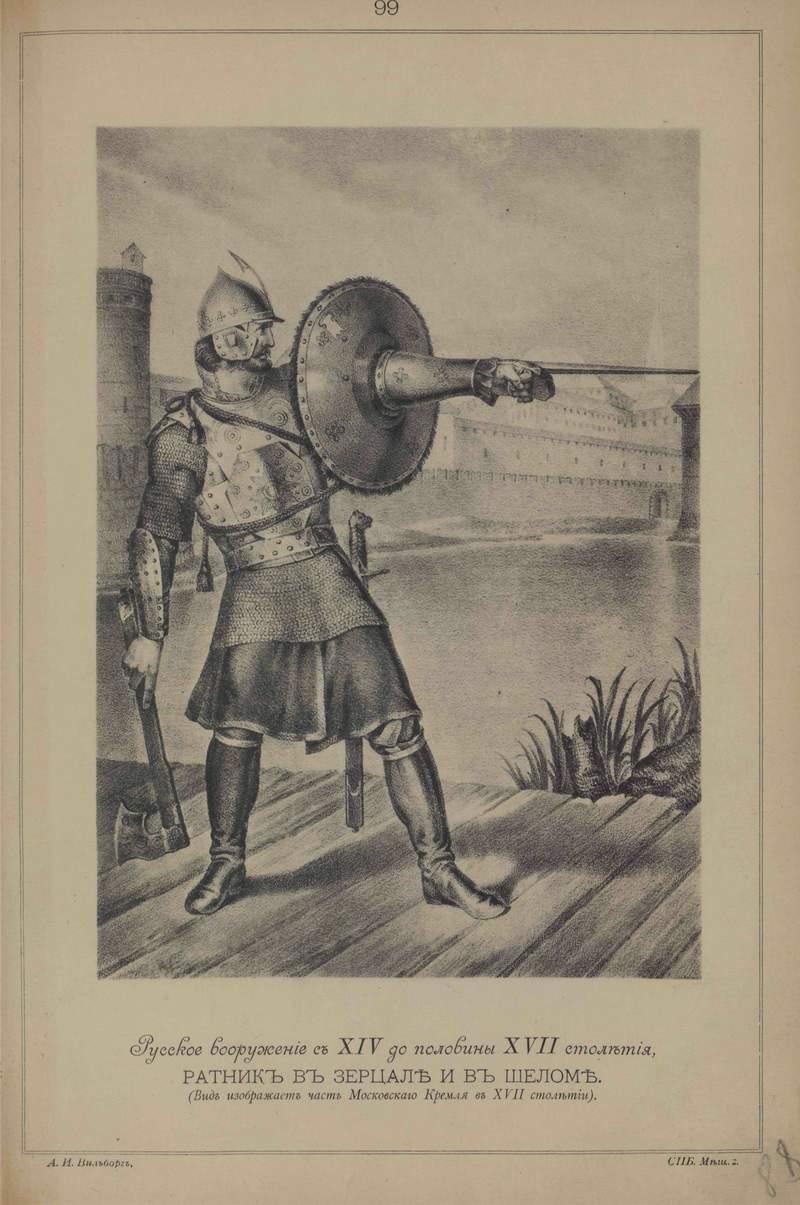

Щиты норманнского типа получили распространение в кавалерии только в Европе. Азиатские и русские всадники использовали лишенные спинки и не стесняющие движения седла, что позволяло им свободно наносить удары влево, и делало ненужным - даже вредным - тяжелый деревянный треугольник на плече. Кроме того, если не ставилась задача нагнать коня на пехоту, управлять им было вполне возможно с помощью одних только ног, что позволяло наезднику пользоваться мечом и круглым щитом.

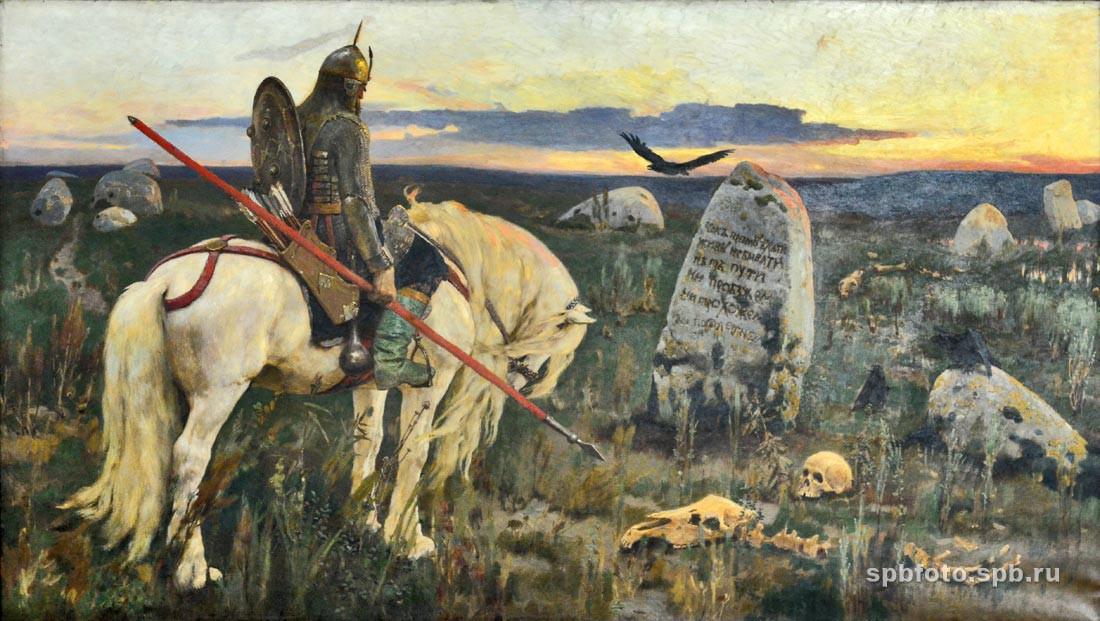

Но щит миндалевидной формы оказался очень востребован в пехоте Руси. Возможно, это было связанно с двойственностью врагов, угрожавших нашим предкам. С одной стороны накатывались волны лёгковооружённых воинов. С другой, напирала окованная железом рыцарская "свинья". А подобный щит всё таки защищал ноги воина. А его округлая верхняя часть позволяла легче использовать оружие.

А иметь два комплекта вооружения, для защиты, от каждой из угроз было накладно. В тоже время миндалевидный щит, выполненный по технологии тяжёлого щита, как давал надёжную защиту от копий, мечей и топоров рыцарей, так и закрывал, в полный рост, от стрел кочевников. Овальная верхняя часть не мешала пользоваться оружием и не закрывала обзор. При этом вес щита остался приемлемым для парирования ударов лёгкого оружия кочевников. В результате червленый миндалевидный щит стал визитной карточкой витязей Руси.

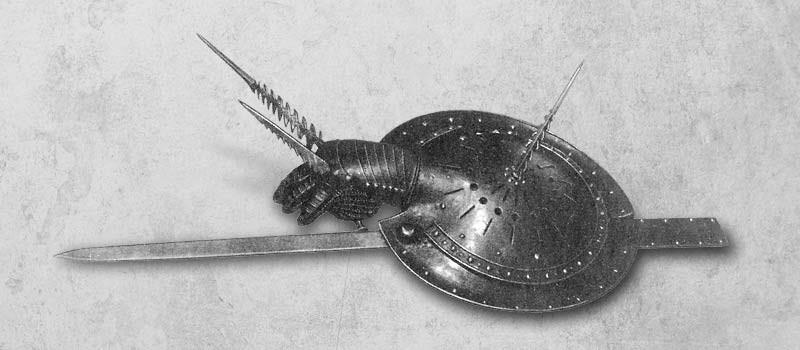

Ещё одной интересной разновидностью щитов был тарч. Представлял собой щит с железной рукавицей, надеваемой на левую руку. К переднему концу рукавицы прикреплялся узкий клинок типа шпаги.

Тарч был зачастую больших размеров, иногда почти в человеческий рост, и в своей верхней части имел в этом случае отверстия или окошко сложной формы для улучшения обзора. При ношении прикреплялся к туловищу ремешками, чтобы снять нагрузку с руки воина. Тарч употреблялся лишь при обороне городов и крепостей, особенно при бое в узких проходах или же при обороне винтовых лестниц. А в полевом бою он мог только стеснять движения воина.

Согласно легендам, варяжские берсерки в боевом неистовстве грызли свои щиты. Сообщения о таком их обычае, скорее всего, вымысел. Но можно предположить, что именно легло в основу этой легенды. В средние века сильные воины предпочитали не оковывать свой щит железом сверху. Топор все равно не сломался бы от удара о стальную полосу, зато в дереве он мог застрять. И быть выбитым из рук противника. Понятно, что щит-топороуловитель должен был быть очень прочным, тяжелым и дорогим. При этом, от длительного использования его верхняя кромка выглядела "изгрызенной". Другой оригинальной стороной взаимоотношений берсерков со своими щитами являлось то, что иного оружия у "воинов в медвежьих шкурах" порой и не имелось. Берсерк мог сражаться с одним только щитом, нанося удары его краями или просто повергая врагов наземь. Такой стиль боя был известен еще в Риме. Но широкого распространения не получил. Сражение, это не одиночный бой, где воин против воина. И щит в первую очередь не твоя защита, а соседа.

Однако при всей свой архаичности шит и в современном мире не потерял свой актуальности. В настоящие время для защиты штурмовых групп, от короткоствольного и гладкоствольного огнестрельного оружия, применяется современный аналог павеза - штурмовой шит. Так что бойцы которые их носят по аналогии вполне могут называться, как и в средние века, павезье

Все использованные фотоматериалы взяты или из книг, или из открытых источников.