Как это было. Часть 20. Ножи и прочий "инвентарь"

Автор: Игорь ХарламовПредлагаю вашему внимаю небольшую подборку по доспехам и оружию.

Как бы не был хорош кинжал в бою, но солдату все равно требовался легкий клинок для хозяйственных и бытовых нужд, который мог бы пригодиться и в бою. Общепризнанно, что нож - самый полезный предмет из тех, что человек может нести в походе. Поэтому у воинов всегда при себе был нож с лезвием заточенным с одной стороны. Таких ножей существует великое множество. И описать их все не представляется возможным. Вспомним только некоторые.

Пожалуй нож это второе по древности, после палки, оружие человека. И первые его образцы были выполнены из камня. И именно эти каменные ножи стали про родителями великого множества современных ножей.

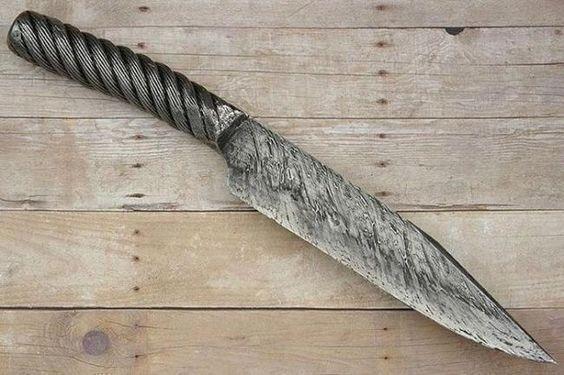

Современные реплики древних ножей, созданных с использованием исторических материалов.

В принципе нож можно сделать из чего угодно.

При этом как бы следует помнить, что по функциональному назначению мечом обычно колят, саблей обычно рубят, ножом обычно режут. Но иногда нож становиться настолько большим что это уже меч. Ну или почти.

Хорошим примером такого многофункционального, в том числе и боевого ножа, является традиционное оружие германцев - "скрамасакс", или просто "сакс", (лат. scramasax, sax) - нож давший имя целому народу и самый распространённый боевой нож Европы. И чуть ли не единственный боевой нож у викингов. Скрамасакс являлся вспомогательным оружием. И имели относительно малую для клинкового оружия длину - 35-55 см (из них на рукоять приходилось около 10 см). При такой длине ширина клинка была от 2 до 3 см, а толщина его у рукояти - от 0,6 до 0,9 см. При весе 0.6-0.7 кг.

Клинки скрамасаксов были прямые, лишь иногда находят скрамасаксы с серпообразным клинком. Но в любом случае с одной режущей кромкой, широким обухом и острым кончиком. Рукоятки обычно изогнутой формы изготавливались из дерева, рога или кости. И могли как состоять или из двух щёк, посаженных на заклёпки, так и быть цельными, насаженными на хвостовик. Иногда скрамасаксы оснащались рукоятками по типу меча и даже оснащались гардами. Большая толщина клинка позволяла не только наносить мощные колющие удары, способные пробить доспехи до кольчуги, но и использовать скрамасакс для парирования ударов противника. Подходил такой нож и для нанесения рубящих ударов. Ножны скрамасаксов изготавливали из кожи и богато украшали орнаментированными накладками. При помощи нескольких ремешков, или серии колец скрамасакс горизонтально подвешивался к поясу, причем расположение орнамента на ножнах подразумевает, что висел он на левом боку.

Скрамасаксы попадали и на Русь. Где такие ножи найдены при раскопках в Новгороде, Пскове и Смоленске. Один из таких найденных ножей имеет длину 37,5 см, ширину 2,4 см, длина его лезвия 25 см. Другой имеет, при такой же ширине лезвия, имеет длину в 51 см, из которых на лезвие приходится 42 см.

Скрамасаксы попадали и на Русь. Где такие ножи найдены при раскопках в Новгороде, Пскове и Смоленске. Один из таких найденных ножей имеет длину 37,5 см, ширину 2,4 см, длина его лезвия 25 см. Другой имеет, при такой же ширине лезвия, имеет длину в 51 см, из которых на лезвие приходится 42 см.

Помимо скрамасаксов в Европе получил распространение тесак - рубяще-колющий боевой нож особо крупных размеров (64 - 72 см.). Клинок тесака мог быть как прямым, так и искривлённым, обоюдоострым или однолезвийным. Длина его составляла обычно 64-72 см, а ширина 4-5 см. Тесак, как правило, имел эфес. Первоначально тесак представлял собой укороченную шпагу с более широким, слегка изогнутым на конце клинком. В пользу этой версии говорит то, что рукоять тесака отливали из меди вместе с чашкой и дужкой гарды, как у шпаги.

Тесак состоял на вооружении русской армии с 18 века, будучи позаимствованным из Европы. В России тесаки носила пехота, артиллерийские и инженерные войска. Но такое короткое оружие было плохой защитой от кавалерии, а весило при этом довольно много, поэтому с конца 19 века, в России, их оставили только барабанщикам и музыкантам, а также солдатам гвардии для выхода в мирное время.

Тесак состоял на вооружении русской армии с 18 века, будучи позаимствованным из Европы. В России тесаки носила пехота, артиллерийские и инженерные войска. Но такое короткое оружие было плохой защитой от кавалерии, а весило при этом довольно много, поэтому с конца 19 века, в России, их оставили только барабанщикам и музыкантам, а также солдатам гвардии для выхода в мирное время. Дюссак

Дюссак

Однако в Европе существовал и весьма интересный нож под названием дюссак. Это такое почти универсальное холодное оружие. Состоял дюссак только из широкого (5−6 см), прямого или слегка изогнутого сужающегося с острию клинка, функцию рукояти и гарды выполнял длинный загнутый хвостовик. Общая длина оружия от 60 сантиметров, толщина клинка 4−5 мм, клинок не имеет долов и иных конструктивных элементов, изгиб и сужение, как правило, равномерны по всей длине. Происходит дюссак, вероятно, от фальшиона, однако является самостоятельным видом оружия, имея ряд характерных признаков. В 1570 году выходит знаменитая среди фехтовальщиков и исследователей оружия работа Йоахима Мейера. По словам самого автора труда, дюссак в то время был очень распространен в Германии. Кроме того, он считал, что обучение владению дюссаком способствует развитию навыков фехтования одноручным оружием в целом. Вскоре дюссак стал восприниматься чуть не как один из основных тренировочных видов оружия во многих фехтовальных школах Германии

Дюссаки

При этом можно прямо утверждать что все образцы клинкового оружия выросли из ножа. Взять хотя бы кавказский нож.

Которые так же были в ходу у казаков. Где упоминаются "ножики складные", "ножи черкесские маленькие" и "ножи черкесские большие" - "адыгэсэ". Обращаю внимание, что это не шашка, хотя и имеет некоторое сходство с нею. Особенно формой рукояти. Ниже, это аджарский нож. Также считается, что относится он к середине 19 века. Хотя так могли выглядеть те самые "адыгэсэ", хотя этот предназначен для ношения на поясе вертикально.

Аджарский нож. Также считается, что относится он к середине XIX века.

Рукоять действительно почти шашечная, но нет никаких следов переделки клинка из сломанного клинка шашки. Ножи эти, очевидно, именно такими изначально и были. Хотя на Кавказе они встречались в разных регионах, и с самыми разными формами клинков.

Есть, кстати, точка зрения, согласно которой среднеазиатская шашка - оружие, родственное большому ножу, так называемому хайберу.

Вплоть до ятаганой формы. Но у них у всех есть особенности в виде рукояти. Позволявшие вытянуть утопленную в ножны рукоять буквально одним мизинцем. Что так же потом перешло к шашке.

Так могли выглядеть те самые адыгэсэ

И считается что это изначальная форма таких ножей. В большинстве своем они не были "переделками шашек", хотя теоретически такие переделки могли существовать - просто потому, что сломанное длинноклинковое переделывалось на ножи, кинжалы и тесаки всегда и везде. Но "шашечная" рукоять в данном случае не говорит о том, что шашка произошла от такого ножа. Все сохранившиеся такие ножи - поздние, XIX века. Форма рукояти говорит лишь о наличии устоявшейся традиции и моды на подобное оружие. Но мы имеем то же утапливание в ножны, те же "ушки" на головке рукояти. В общем приемственность просматривается

И пожалуй стоит упомянуть ещё про один нож, ставший в России легендой. Это финский нож или финка - особый тип ножа, получивший широкое распространение в Российской империи и Советском Союзе, эдакий "русско-финский" феномен. В реальности имеющий к финнам весьма опосредованное отношение.

Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи с 1809 по 1917 год. До этого территория Финляндии принадлежала Швеции. Обе эти страны последовательно проводили политику разоружения коренных жителей, дабы не смущать их наличием оружия и не вводить в соблазн вступления в борьбу за независимость. Очевидно, что такое положение дел не слишком устраивало финнов, что вылилось в движение, олицетворением которого стала финская ножевая культура. Отношение к ее носителям, - удалым ножевым бойцам, державшим под контролем деревни, было, по меньшей мере, неоднозначным даже в самой Финляндии. Это были своего рода борцы за свободу и независимость с одной стороны и лихие разбойнички с другой. Отличительным знаком которых были наборные рукояти их ножей пуукко (puukko). Прочие финны также носили традиционные функциональные, недорогие и удобные ножи. Общая длина финского ножа, как правило, не превышала ширину двух ладоней владельца. Можно с уверенностью говорить о том, что финский пуукко, это как универсальный инструмент для выполнения хозяйственно-бытовых работ, так и гражданское оружие. Причём в одном клинке. И напомню, производились они массово в Финляндии, входившей в Российскую империю.

В результат, до 1917 года северо-западная часть России, населенная русскими и финно-угорскими народностями и имевшая тесные контакты с финской автономией, активно использовала ножи производства Финляндии. Выгодно отличавшиеся от других соотношением цена-качество. Причём не только как многофункциональный инструмент, но и как средство маргиналов. Лев Лурье в работе, посвященной питерским маргиналам, указывал на финский нож и гирьку, выполняющую роль кастета, как непременный атрибут их экипировки. Видимо, хулиганы были людьми неглупыми и предпочитали "ножи хозяйственно-бытового назначения" более криминальным кинжалам. При этом не стоит забывать, что Петербург 19 - начала 20 века был столицей империи, в магазинах которого были представлены лучшие ножи со всего света - из Средней Азии и Кавказа, Златоуста и Нижегородской губернии, Золингена, Шеффилда, Ножана и Сан-Франциско. Но как гражданское оружие была популярна именно нож финского производства.

Применение же классических пуукко финской армией, во время второй мировой войны оказалось очень эффективным. Воспоминания участников тех боев изобилуют историями о финских ночных бесшумных ножевых атаках, и искусных метателях ножей, способных перебить горло дозорному с десятка метров. Что однако всегда отрицалось финнами. Но об эффективности этого оружия говорит тот факт что пуукко был желанным трофеем солдата РККА. Однако следует отметить, что применение пуукко в качестве оружия не было его основным назначением. Это был именно универсальный инструмент, помогающий солдату в выполнении боевой задачи: маскировка на местности, оборудование боевой позиции, организация ловушек, ремонт снаряжения, изготовление волокуш, носилок, снегоступов, средств иммобилизации при ранениях оборудование места ночлега, приготовление пищи, и т.д. Его необходимость была очевидна для советских военачальников.

Ножи пуукко

Штучные финки в подарочном исполнении с дарственными надписями использовались для награждения отличившихся солдат и военачальников. Производились ножи и кустарным способом. И именно в годы войны окончательно сформировался особый тип поздней русской финки с присущими ей характерными особенностями. Восходящими уже к классическим русским засапожным ножам. Так уже в 1940 году на вооружение был принят нож разведчика, а позже десантные войска получили нож с пластмассовыми ножнами и рукоятью "ножа разведчика" НР-40. Являющегося, по сути дела, одной из разновидностей русской финки со скосом обуха и S-образной гардой. В отличие от пуукко она имела узкий и длинный клинок (отношение к длине рукояти - 1.5 - 2.2, а не 0.8 - 1) и мощный скос обуха ("щучкой"). Иногда "хищность" скоса подчеркивал незначительный изгиб обуха в противоположную от лезвия сторону.

А это уже "финка".

Популярность ножа в войсках, массовое изготовление фабричными и кустарными методами разновидностей и реплик "ножа разведчика" повлекли за собой закрепление его конструкции и форм в отечественной ножевой традиции. Ножи эти совершенно не напоминали пуукко, но по укоренившейся в России традиции финками именовалось все, имеющее прямой клинок с односторонней или полуторной заточкой, скосом обуха и непременными, глубокими долами, именуемыми в просторечии кровостоки. На финках того времени встречались мощные навершия, выдающиеся брюшки рукояти, передние боевые упоры и даже развитые ограничители. Очень популярны на клинке были симметричные долы и значительный (до 2 см) порог - незаточеный участок между лезвием и рукоятью, так же не свойственные пуукко.

Особых слов заслуживает исполнение рукояти. Самые простые модели имели цельную деревянную, пластмассовую или текстолитовую рукоять, насаженную на хвостовик с заделкой на головке. Реже встречался пластинчатый монтаж со щечками, приклепанными к широкому хвостовику. Самыми популярными были разноцветные наборные рукояти из авиационного целлулоида, органического стекла, текстолита и гетинакса. На головке и прочих деталях рукояти мог использоваться авиационный алюминий и латунь. К тому же на головке рукояти всегда имелся упор для пальцев. Ножны - кожаные с боковым швом (со стороны лезвия) с кожаным ремешком для ношения на поясном ремне. Часто нож носился за голенищем сапога.

Пуукко для наглядности. рукоять просто ровная деревяшка. Ну и петелька на ножнах, что бы на пуговицу подвесить.

И это всё не было свойственно пуукко. Где особым шиком считалось носить нож на пуговице кармана. Также на многих финках появляется чуждый для пуукко элемент, в виде развитого перекрестия - гарды.

Но как бы то ни было, существовавшая в своё время, популярность ножей произведённых в Финляндии привела к тому, что финским в России стал называться практически любой нож с прямым клинком и скосом обуха ("щучкой") вне зависимости от места изготовления. И вообще не похожий на пуукко.

Например к "финкам" стали относить и тульские ножи производства мастера Самсонова.

Хотя все эти русские ножи и восходят к историческим русским боевым ножам. Как например вот эти найденные при археологических раскопках ножи. И никакого отношения к пуукко не имеют.

И, для наглядности, современные реплики древних русских ножей.

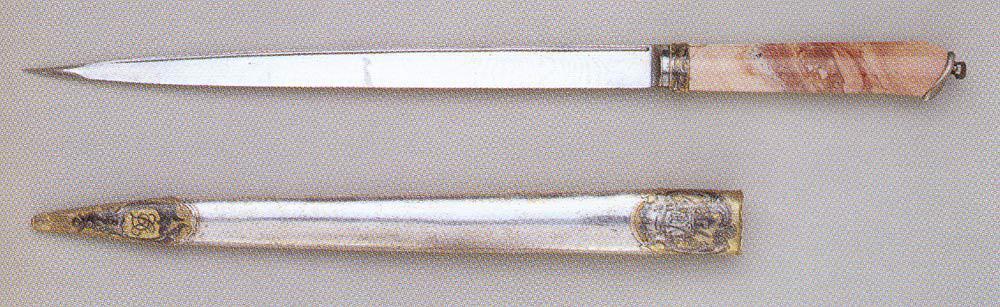

Ещё одним из боевых русских ножей является подсайдашный нож, название которого восходит к слову 'сайдак', обозначавшее собранные в одно целое колчан и налуч, под которым этот нож и носили. В принципе, называть так могли ножи разной формы. Однако, чаще всего под подсайдашным ножом понимается нож с длинным, узким и гранёным изогнутым клинком, имевшим заточку с внутренней стороны. Такой нож мог быть довольно эффективен против облаченного в доспехи недруга, так как узкий клинок хорошо проникал меж кольцами кольчуги или сочленениями лат.

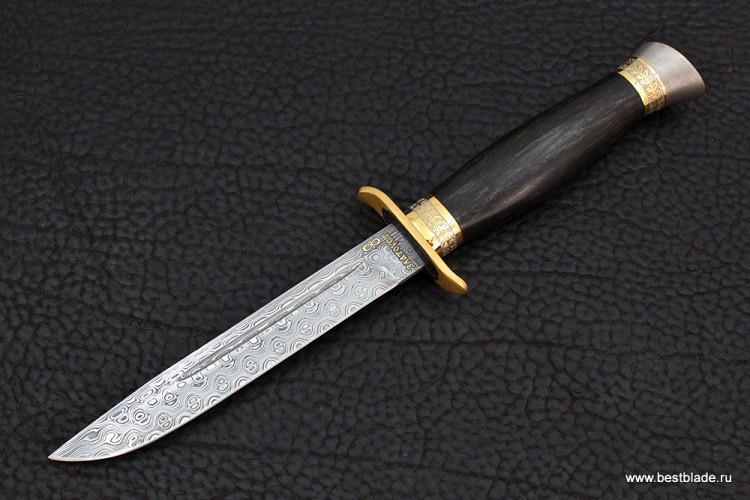

Самым известным подсайдашный ножом является нож принадлежавший Андрею Ивановичу Старицкому, сыну великого князя Ивана III. При общей длине более полуметра (57 см), он имеет длину клинка целых 44 см и ширину у рукояти 1,8 см с толщиной обуха в 0,9 см. Материалом для изготовления послужила булатная сталь, украшенная серебром, золотой насечкой, а также кость, дерево и кожа. Хранится этот экземпляр подсайдашного ножа в Оружейной палате. Где является единственным полностью сохранившимся образцом русского ножа начала XVI века.

Современная реплика русского "бронебойного" подсайдашного ножа.

Но не всегда ножи "вырастали" во что то другое. Существует и обратный процесс. Непальский нож, именно нож, а не кинжал (заточен от только с одной стороны), кукри привлекает внимание большим обратным изгибом клинка. Это кажется странным: изгиб слишком велик и "поймать" противника вогнутой частью трудно. Неудобен кукри и для колющего удара. Фехтовать и парировать удары таким оружием также очень сложно. Но лезвие такой формы, да ещё с переменным углом заточки дает максимальную эффективность в рубящих и режущих. Клинок кукри имеет характерный профиль "крыла сокола", заточку по вогнутой грани и зонную закалку. У обуха клинок значительно мягче, чем у кромки лезвия. Для кукри характерны показатели твердости в 25-27 HRC у обуха, 46-48 HRC в середине клинка и 55-57 HRC у кромки лезвия либо 57-58 HRC у обуха и около 60 HRC на кромке лезвия. В противном случае отлом лезвия у рукояти, а на эту область клинка приходится максимальная нагрузка при рубящем ударе, неизбежен.

Считается, что кукри происходит от греческого кописа, имеющего похожий изгиб, и попал в Непал с армией Александра Македонского в 4 веке до н. э. Но вне зависимости от источника происхождения кхукри является одним из самых древних видов холодного оружия, дошедшего до наших дней без серьезных изменений.

Особую категорию "экзотики" среди оружия составляют клинки, подозрительно напоминающее хозяйственный инвентарь. Боевые серпы, косы, вилы, бичи, молотила, грабли... Сходство отнюдь не случайно. Речь скорее идёт не столько об экзотическом оружии, сколько об экзотическом боевом применении в бою предметов, вовсе для этого не предназначенный. И, естественно, об экзотических обстоятельствах, вынудивших людей вырабатывать подобные навыки и атаковать врага с серпами или даже граблями наперевес.

В Японии, откуда и происходит львиная доля "импровизированного" оружия, таким обстоятельством стала "охота за мечами" - "катанагари". По окончании затяжного периода гражданских войн японские правители решили разоружить население и запретили крестьянам хранить оружие. Необычен был не запрет. Подобные законы имелись почти везде. Необычными были сами крестьяне. В это самое время в Японии множество самураев - бойцов проигравших в войне кланов - было "разжаловано" в крепостные. Именно за их мечами и развернули охоту сегуны. В результате, оружие у воинов отобрали. Вместо мечей вручили рыхлители грунта - саи и серпы - кама. Пожалуйста, не путайте с кавказскими кинжалами. Кинжалам обидно.

Саи.

Кама японская.

Кама кавказская. Дабы не попутать.

Кама кавказская. Дабы не попутать.

В качестве оружия (за неимением лучшего) серпы использовались и в Европе. Но столь слабое оружие эффективно только в руках мастера. Европейские же крестьяне мастерами не были и считали более действенными насаженные на древко торчком косы. Иногда кама снабжалась коротким копейным древком и удерживалась двумя руками. Но чаще общая длина боевого серпа составляла всего около 75 сантиметров, из которых 45 сантиметров приходилось на рукоятку. Нередко камы могли снабжаться круглыми японскими гардами.

Недостатки камы при фехтовании достаточно очевидны. Для колющих выпадов это оружие непригодно, а при парировании рукоятка легко могла оказаться перерубленной. Тем не менее, возможности боевого серпа давал интересные. Кама представляла собой очень легкое, а значит, и "быстрое" оружие. "Высокий" баланс способствовал эффективности режущего удара, а большая пробивная способность узкого ориентированного поперек рукояти наконечника компенсировала недостаток веса. И даже в случае, если пробить доспех не получалось (ковались камы, само собой, из обычного "хозяйственного" железа), противника можно было попытаться вывести из равновесия, действуя серпом, как крюком.

Но пожалуй самое загадочное оружие - это гунсены , боевые веера самураев. Которые получили распространение после того, как кто то там в Японии, сумел остановить веером поползновения на собственную жизнь.

Изготавливались они вовсе не из бумаги и бамбука, а из кованых стальных перьев, заточенных на окончаниях под бритву, и стоили весьма недешево, но оружием были очень слабым. В принципе, веером можно было наносить неглубокие раны, а развернув его, зажать вражеский клинок. Мастера, по легендам, творили гунсенами настоящие чудеса, но более неэффективную конструкцию представить себе весьма сложно.

"Тайным" оружием боевой веер также не был, поскольку спутать его с обычным веером мог только совершенно слепой. Своим появлением гунсен обязан обычаю японских командиров отдавать приказы взмахами не жезла, а веера. Но военные не любят носить с собой нефункциональные предметы. Жезлом-то, в крайнем случае, хоть удар можно отбить. А вот веером... Так и возникла мысль ковать веера из железа. В качестве оружия левой руки.

Использованные фотоматериалы взяты или из книг, или из открытых источников.