Как это было. Часть 25. Обоюдоострый меч. Часть 1

Автор: Игорь ХарламовПредлагаю вашему внимаю небольшую подборку по доспехам и оружию.

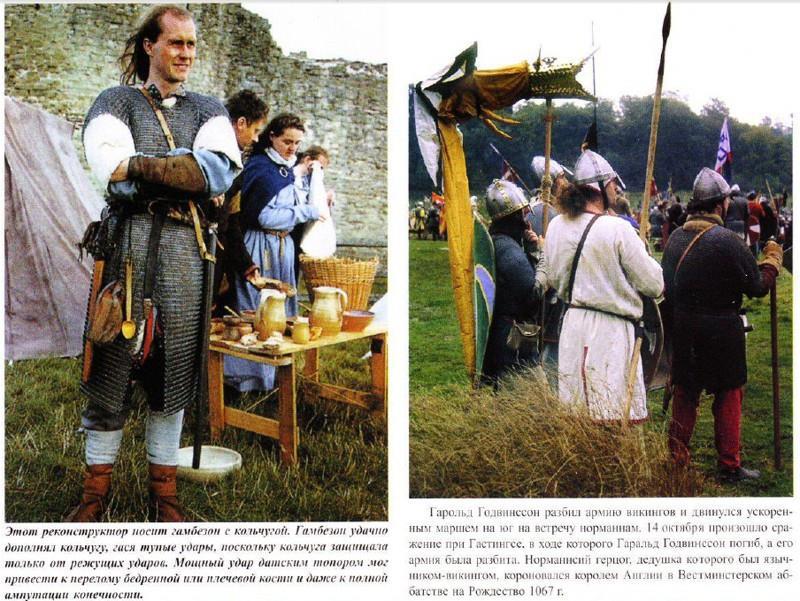

Меч - признанный символ Средневековья, он являлся одним из наиболее ярких и значимых элементов воинской культуры начиная с эпохи викингов. Помимо чисто боевого применения, он служил наглядным показателем социального и имущественного положения владельца. Длинный прямой меч - в первую очередь оружие конного воина, а значит, воина знатного, "хозяина жизни". Сами рыцари именовали себя " копейщиками" и высоко ценили надежность боевых секир. Но к мечам, как к негласному символу своего сословия, они испытывали особые чувства. Мечам даже давали собственные имена. Цена норманнского меча 9 века достигала 15 рабов или 120 быков.

Отсюда и легенды о древних мечах, которым сражался ещё пра-пра-прадед владельца, а то и вовсе какое-нибудь ктулху - меч был не самым эффективным, а самым дорогим и понтовым оружием. Ими не столько рубились, сколько потрясали на всяких пирушках.

Сражающаяся в пешем строю "чернь" не носила длинных мечей. И основными клиентами оружейных мастерских в средние века были всадники - тот, кто имел меч, мог позволить себе купить коня. А всаднику требовался клинок одновременно длинный, нетяжелый и хорошо приспособленный для рубящего удара.

Меч - длинное колюще-рубящее холодное оружие, состоящее из металлического клинка и рукояти с центром тяжести расположенным на лезвии оружия и с низким расположением центра тяжести. И рукояткой позволяющей использовать только прямой хват. Обратный хват возможен только если добить лежащего противника. И то это обычно делалось двумя руками. И признаемся честно, рубит меч плохо. Гораздо менее эффективно чем нормальная сабля того же веса.

Так в чем заключаются достоинства прямого меча? Главным образом - в удобстве. Длинный и, сравнительно с кинжалом, тяжелый клинок позволяет как колоть, так и всё таки рубить. При этом смещенный к гарде центр тяжести упрощает управление оружием. Фехтование мечом утомляет меньше, чем нанесение ударов палицей той же массы. Большие преимущества меч предоставляет и в защите. Цельнометаллическая конструкция и гарда позволяют эффективно отражать не только вражеские выпады, но и метательные снаряды. Во многих случаях мечник может обойтись без щита. Наконец, меч хорош тем, что подходит любому. Владея этим оружием, можно реализовать преимущества как в силе, так и в ловкости, и в опыте. И, соответственно, возместить то, чего не хватает, тем, что имеется в избытке.

Мечи ещё в глубокой древности стали изготавливаться с прямым симметричным обоюдоострым клинком и центром тяжести, расположенным очень низко, - всего на несколько сантиметров выше гарды, ибо именно такие форма и баланс клинка давали принципиально новые возможности его использования. Низкое расположение центра тяжести оружия значительно облегчает управление им, - прямым мечом возможно было существенно более тонкое фехтование, чем изогнутым. Кроме того, не стоит недооценивать и само значение экономии сил. Рукопашный бой связан с огромным физическим напряжением и концентрацией внимания, - даже лучшего бойца хватало где-то на минуту, - потом движения его неизбежно замедлялись. Меч против секиры или палицы почти гарантировал победу измором.

Опустить центр тяжести несложно было бы и у кривого меча, но именно прямой симметричный клинок обладал свойствами, ради максимального проявления которых стоило принести в жертву прочность и пробивную силу. Ведь если кривой меч, равно как топор и палица, действовал преимущественно в вертикальной плоскости - ударом сверху, то длинный симметричный клинок открывал большие возможности для ударов в горизонтальной плоскости и даже отчасти снизу. Позволял меч и колоть. Кстато, у колющего оружия баланс должен быть низким чем ближе центр тяжести к эфесу, тем эффективнее укол. Хороший пример - французские шпаги. "Низкий" баланс мечу обеспечивали постепенное сужение клинка, противовес и массивная гарда.

Опустить центр тяжести несложно было бы и у кривого меча, но именно прямой симметричный клинок обладал свойствами, ради максимального проявления которых стоило принести в жертву прочность и пробивную силу. Ведь если кривой меч, равно как топор и палица, действовал преимущественно в вертикальной плоскости - ударом сверху, то длинный симметричный клинок открывал большие возможности для ударов в горизонтальной плоскости и даже отчасти снизу. Позволял меч и колоть. Кстато, у колющего оружия баланс должен быть низким чем ближе центр тяжести к эфесу, тем эффективнее укол. Хороший пример - французские шпаги. "Низкий" баланс мечу обеспечивали постепенное сужение клинка, противовес и массивная гарда.

Что же касается обоюдоострой заточки, то она связана в первую очередь с тем что бы не подставить под удар лезвие при односторонней заточки. Из-за чего возникала необходимость постоянно вертеть рукоятку меча в ладони (по этой же причине невозможно было применение закрытой гарды), вследствие чего, воин с трудом бы мог бы уследить, какой стороной повернут меч для удара. Кроме того, вторая рубящая кромка просто была запасной, - увеличивала ресурс меча.

Меч предоставлял большие удобства не только для нанесения, но и для отражения ударов, что было особенно важно для конных воинов, которым затруднительно было пользоваться щитом. Однако если меч был изготовлен по технологии сварки и не пружинил, то отбитие не сходило ему даром. Отражать удары приходилось с уловкой, - поворачивая меч плашмя, так как иначе он сразу иззубрился бы и скоро сломался. Но и так, - живучесть сварных мечей никогда не оценивалась как достаточная. Для борьбы с этим, в некоторых случаях лезвие затачивалось с обеих сторон, но только на две трети или три четверти длины, - ближайшая к рукоятке часть клинка делалась массивной, отгораживалась дополнительной гардой и служила для отражения ударов, - такой меч обладал наилучшими балансом и живучестью, но выходил более тяжёлым.

Прямые мечи никогда не образовывали такого разнообразия форм, как секиры, кинжалы или даже кривое клинковое оружие. В основном особенности их конструкции определялась задачей достижения низкого расположения центра тяжести. В первую очередь низкая центровка обеспечивалась массивными рукояткой и гардой и, особенно, сферическим или полусферическим противовесом на конце рукоятки. Дополнительный эффект достигался и постепенным сужением клинка к концу. По мере увеличения длинны клинка, для баланса увеличивали массу головки. В противном случае махать мечом массой порядка 2 кг. было очень непросто.

Меч отлично рубит небронированную "чернь", которая составляет отряды копейщиков и прочих рядовых. Им можно замечательно фехтовать, да и вообще, именно с мечом легче всего показать превосходство в скорости и мастерстве. Хороший меч даже достаточно эффективен против доспехов "эконом-класса" (так называемый "айзенпанцер", который немецкие юзеры заслуженно переименовали в "шайзенпанцер"). К сожалению, против соперника в миланских латах подавляющее большинство мечей работают чуть хуже лома, так как весят меньше.

Овладеть приемами мечника не так сложно. Длинна оружия позволяет вам весьма уверенно контролировать противника и держать его на нужном вам, безопасном расстоянии. Правда при таком жестком хвате все, кроме рубки, получается не самым лучшим образом. Но рубил средневековый меч всё таки достаточно. Любой тип доспехов, любой противопоставленное оружие другого типа, всегда несло большие потери, нежели такое зубило. Тут определяющие факторами были - длинна, угол заточки и масса.

Недостатки меча также были известны с древности. Именно из-за низкого расположения центра тяжести пробивная сила, при рубящем ударе, этого оружия " хромала". Для борьбы против хорошо бронированного противника меч оказывался всё таки слабоват. Кроме того, на протяжении всего Средневековья длинные клинки оставались дорогими в изготовлении и недостаточно долговечными. Для ударов вперёд применялось копьё, топор пробивал щиты и доспехи ударом сверху, а меч долгое время оставался при них только на подхвате, отнюдь даже не считаясь обязательным элементом вооружения рыцаря. Все ещё оставаясь оружием индивидуального боя. К тому же мечи из твердой стали выходили очень недолговечными и тупыми. Рубящую кромку было сложно заточить - она легко крошилась.

Кроме того, относительно низкая популярность мечей в период раннего средневековья определялась тем, что в то время даже сварной меч ещё был слишком дорог (каковой изъян усугублялся в глазах потребителя его низкой живучестью). Да и простая щербина на мече для ремонта требовала наличия кузнеца и кузни (хотя бы походной), а о сохранности топора или булавы в походе можно было не волноваться, что сделало их обязательным вторым оружием у каждого рыцаря. В результате вплоть до 13 века включительно лучшим другом рядового рыцаря продолжал оставаться топор.

Реально, не было длинных одноручных мечей, пригодных к бою, длиннее 75-90 см. Слишком длинный меч нужно сильнее разгонять, он менее точен, а вдобавок менее удобен в ближнем бою. Исключением из этого правила служат лишь всаднические и колющие мечи. Они действительно превышают этот оптимум, и стремятся к длине в метр. Кроме того, колющие мечи жестко привязаны к необходимости проколоть непрорубаемое, то есть к господству на поле боя металлических доспехов, оказавшихся не по зубам "рубящим" собратьям.

У некоторых мечей гарда может иметь форму круга, а головка представлять собой набалдашник. Рукоять обычно делается из дерева и оплетается проволокой, либо выполняется целиком из металла. Рукоять, рассчитанная на одну ладонь, имела в длину 10 см. Заканчивалась она навершием - противовесом, которое часто использовалось как тайник для хранения какой-нибудь христианской реликвии, повышающей святость меча и имидж его владельца. Поэтому рыцари навершие в рукопашном бою не применяли. Обычно навершие представляет собой металлический шарик, который может иметь шляпку. Крестовины меча двоякого рода: прямые и с опущенными концами. Мечи с крестовинами второго типа наиболее пригодны для рубки с коня. В процессе развития, в зависимости и от оборонительного вооружения, и от приемов боя, форма меча изменялась. Ещё одной особенностью меча было то, что его ножны снабжались особыми ремешками для фиксации меча во время публичных собраний (в Скандинавии их называли тинги). Для ношения мечей использовался только плечевой ремень. Меч, в средневековье, ни когда не подвешивался к поясу.

Реализацию же идея меча как оружия смогла получить только после появления бронзы, медь не позволяла делать длинные клинки. Появление первых бронзовых мечей относят к началу 2-го тысячелетия до н. э., когда появилась возможность изготавливать клинки большего размера, чем у кинжалов. Железные мечи появились около 1300 г. до. н. э., перед Троянской войной. В начале 1 тысячелетия до н. э. длинные прямые клинки уже встречаются в захоронениях Галлии и Скандинавии. Древнейшие бронзовые мечи почти не отличались по форме и размеру от железных мечей более позднего периода. Почти не уступали они и по "потребительским качествам".

Схемы найденных в Европе бронзовых мечей.

Как видим первые мечи были скорее рапирами. Предназначенными только для укола. И понадобилось несколько сотен лет, что бы появились мечи пригодные и для рубящих ударов. Ну а то как применяли первые мечи даёт представление агат из Пилоса. Со сценкой боя между вооружённым такой рапирой воина и его противников.

Агат с боевой сценой из Пилоса, которому около 3500 лет.

Рисунок позволяющей лучше рассмотреть боевую сценку с этого агата.

Рисунок позволяющей лучше рассмотреть боевую сценку с этого агата.

Меч классического типа поздней ахейской эпохи, распространенный по всей территории Европы.

Меч классического типа поздней ахейской эпохи, распространенный по всей территории Европы.

Меч из Яффы.

Меч из Яффы.

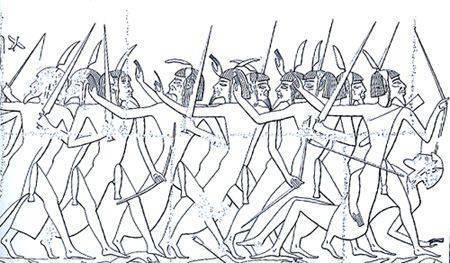

Фригийцы с 'мечами из Яффы'.

Фригийцы с 'мечами из Яффы'.

Прошу обратить внимание на форму самых древних из найденных мечей. Меч-рапира Кудония, Крит. Длина 83 см.

Прошу обратить внимание на форму самых древних из найденных мечей. Меч-рапира Кудония, Крит. Длина 83 см.

Меч-рапира. Длина 74 см. Вес 650 г.

Меч-рапира. Длина 74 см. Вес 650 г.

Как видите 'рапиры' того времени были совсем не тяжелыми и, следовательно, ими можно было вполне фехтовать. И в целом бронзовые мечи были не тяжелее железных.

Реконструкция меча-рапиры. Современные реплики бронзовых мечей поздней бронзы. Времени падения Трои Приама.

Современные реплики бронзовых мечей поздней бронзы. Времени падения Трои Приама.

Мечи - рапиры 3500 лет назад сменили мечи другой формы. Более приспособленной для боя с незащищённым противником.

Бронза - сравнительно мягкий металл. Изготовленное из нее оружие мало подходит для рубки доспехов и фехтования против железных клинков. Но, с другой стороны, сплав меди и олова обладает некоторой упругостью и хорошо затачивается. В Китае отливка длинных прямых клинков из бронзы продолжалась до 2 века новой эры. В Европе, впрочем, дороговизна бронзы окончательно склонила симпатии мастеров в пользу железа еще в середине 1 тысячелетия до н. э. Длинные железные мечи появились в 6 веке до н. э., а 300 лет спустя они уже стали обычным вооружением знатных галлов.

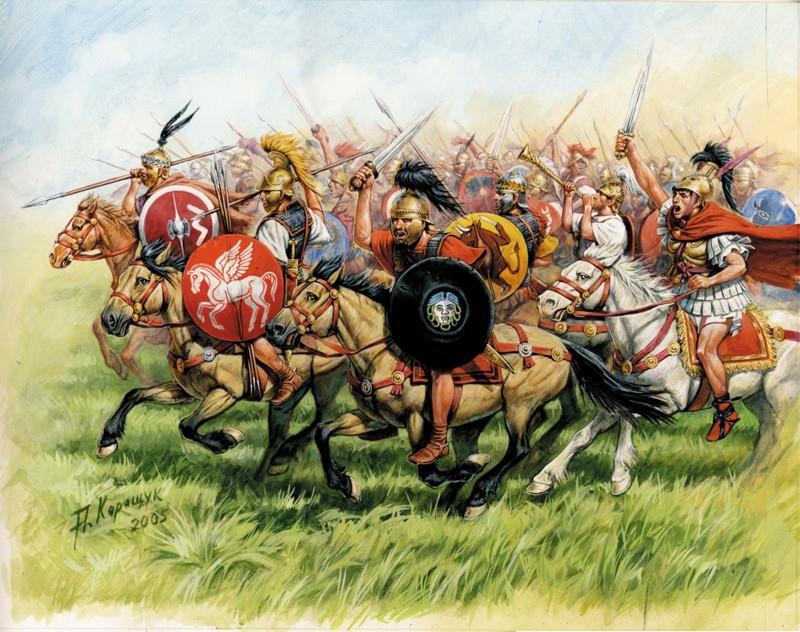

Имея колющее копье, фалангист нуждался в каком-то резервном оружии, длина которого не имела значения. Более того, бой в составе фаланги подразумевал действия в крайней давке. Греческие же пелтасты, действующие в рассыпном строю и часто не имеющие копий для рукопашного боя, вооружались " большими мечами" - с клинком до 50 см длиной. Таковы же были мечи персидских "бессмертных" и римских центурионов. Мечи, применяемые в качестве наступательного оружия были длиннее, но и они очень мало подходили для рубящего удара. Однако ведение боя в плотных построениях возможности нанесения такого удара и не предусматривало, - для него нужно иметь пространство для размаха. Стоя в тесном порядке фаланги удары можно было наносить только прямо вперед.

А о том какая была толкучка во время битв в римский период говорит то, что римляне подвешивали свои мечи вертикально справа. Что бы рукоять меча была под рабочей рукой. И оружие можно было выхватить, не пытаясь всунуть руку в толкучке в зазор между своим телом и своим шитом. А потом как то тот туда вытащит полуметровую железяку.

Действия в плотном построении ограничивали даже длину оружия, - оно должно было легко извлекаться из ножен в строю, не путаться под ногами, и не цепляться за снаряжение других бойцов. Меч в таких условиях был настолько тяжел, насколько это оказывалось целесообразно, и настолько длинен, насколько это было допустимо. В результате мечи античности объединяет общее назначение: Они служили в первую очередь для колющего удара. Греческих гоплитов вполне устраивали крошечные 25-сантиметровые мечи весом менее четверти килограмма... Короткие? Ну и что? Когда бой идет, как выражались древние, "щит к щиту", длинное оружие и не нужно. А на случай, если оно понадобится, гоплит носил копье.

Другое дело - если копья не было. Конечно же, для боя один на один "маленький" меч не годился. Поэтому римские центурионы и греческие пелтасты использовали "большие" мечи. Впрочем "большим" меч римлянина можно было назвать лишь условно. Узким клинком длиной 45 см и весом 0,5-0,7 кг удобнее всего было колоть. Зато такой меч представлял собой идеальный компромисс - им можно было сражаться как в строю, так и вне строя.

"Большой" меч позволял обходиться без копья. Но для боя в строю даже 45-сантиметровый клинок казался легионерам слишком длинным. Ведь чтобы поразить подошедшего в упор врага, нужно было отвести локоть далеко назад. А это не всегда было возможно в тесноте манипулы. В начале новой эры легионеры стали, кроме мечей, носить еще и кинжалы пугио (pugio) с широким 25-см длины клинком. Такой кинжал можно было удерживать не только в прямом, но и в обратном захвате, и наносить удары сверху в лицо и шею врага.

Римские центурионы и всадники, которым часто приходилось сражаться вне строя, использовали усиленную версию легионерских мечей. При такой же длине, как и легионерский меч, эти мечи имел очень широкое (7 см) лезвие. Он весил около 1 кг. и имел длину клинка 45 см. В строю "лишний вес" клинка был бы недостатком. Но вне строя, где имелось пространство для размаха, увесистым гладиусом можно было не только колоть, но и как то рубить. Римляне, впрочем, считали, что рубящим ударом такого меча врага можно только ранить. Ведь смертельная рана, по их представлениям, должна была иметь глубину не менее 5 см. Но даже таже такой меч настолько глубоких ран, рубящим ударом, не наносил. Толи дело укол.

Но были и большие мечи. Ранние из больших мечей, хопеши, появились у египтян и сильно напоминали большие серпы. Длина их достигала 55 см. Греки в поединках применяли ксифосы - прямые мечи с клинком средней длины в 75 см и шириной до 5 см, иногда листовидной, иногда прямой заострённой формы. С 6 в. до н. э. у греков встречаются кописы - изогнутые мечи с длиной клинка от 50 до 70 см.

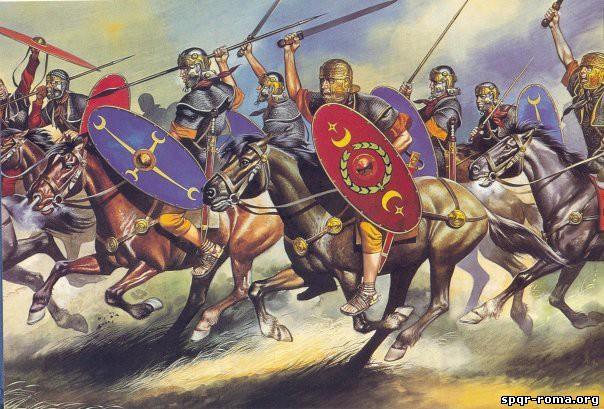

Но меч средневековья ни как не связан с античными формами меча, а восходит к германской спате. Скажем больше - именно длиной и весом варварских мечей римские публицисты наперебой объясняли беспрестанные поражения имперских войск. Спаты, наводившая ужас на выродившихся римлян, представляли собой обоюдоострый длинный меч, общая длина которого составляла порядка 65 см, ширина 4-5 см. Действительно, невиданный в античности размер. Так что родоначальником всех европейских мечей смело можно считать железную галльскую спату, появившуюся в III веке до н. э. Первые, откованные в Галлии спаты отличало смешанное назначение: в первую очередь они должны были служить для индивидуального боя, и лишь во вторую - для конного. Но именно их пригодность к использованию всадником и позволило этому "варварскому" оружию покорить сердца римлян времён империи.

Этот длинный рубящий меч был изобретен кельтами, преимущественно как оружие пешего бойца, но, так как они к тому времени уже овладели верховой ездой, спата стала применяться и конницей. В том числе и конницей галлов. А позже и римской конницей, что особенно понятно, если учесть, что с 1 века до н. э. именно из галлов та и состояла. Позже удобство мечей для кавалерии привлекло к ним внимание франков. Сидя на лошади без стремян, трудно было размахиваться секирой, копье же ломалось слишком быстро. А такой меч всаднику был просто необходим.

Спата представляла собой ещё сравнительно компактный меч весом 1,2 кг с клинком длиной около 65 см, но в строю с таким мечом все-таки было уже не развернуться. Зато спата сочетала большие возможности ведения индивидуального боя с удобством ношения и могла, в принципе, ввиду своего относительно небольшого веса и низко расположенного центра тяжести использоваться всадником и без стремян.

Однако с появлением у всадника опоры на стремя, ограничения на вес оружия были сняты, и главным действующим лицом на полях сражений континентальной Европы стал всадник. Что и предопределило конец эпохи 60-70-сантиметровых мечей "смешанного назначения". Появление седел со стременами и увеличение роста лошадей в этот период потребовали удлинить клинки - так, чтобы ими можно было наносить удары с очень высокого коня. Рыцарям требовалось более длинное и мощное оружие, и, начиная с 8 века, в Европе приспособленную преимущественно для пешего боя спату сменил кавалерийский одноручный меч с клинком длиной около 80 см и весом более 1,4 кг.

Три спаты, каролинг и гладиус.

Ещё одним местом где существовал массово прямой меч с двусторонней заточкой был Китай. Меч-цзянь один из древнейших видов оружия. Из археологических исследований известно, что существовали ещё бронзовые мечи-цзянь(8-5 века до н.э.). Такие мечи имели длину более полуметра. В эпоху бронзы цзянь представлял короткий клинок, обычно используемый в паре со щитом, в соответствующей манере фехтования. С удлинением мечей, почти до одного метра, популярность щитов не снизилась, и комбинация "щит и меч" продолжала оставаться популярной в китайской пехоте до 6 века нашей эры.

В эпоху Воюющих Царств (3 век до н.э. - 3 век н.э.) средняя длина мечей составляла чуть менее метра. Что показательно, в эту эпоху бронзовые мечи продолжали соперничать со стальными, так, например, Чу (государство) славилось своими стальными мечами. В то время как Цинь (государство), благодаря использованию руды, содержащей хром, славилось бронзовыми мечами. Не уступавшими по качеству недавно появившимся стальным. К моменту объединения Китая под властью Цинь средняя длина мечей составляла чуть менее метра. Процесс отливки бронзовых мечей в формах постепенно уступал место производству кованых мечей из железа по мере развития металлургии в древнем Китае. В эту эпоху цзянь превратился в обязательный атрибут чиновников. Количество стальных мечей стало заметно превышать количество всё ещё отливавшихся бронзовых.

Стальной и два бронзовых цзяня эпохи Воюющих Царств. Тогда бронза победила сталь.

Постепенно прямые мечи цзянь стали уступать место в армии палашам и фальшонам - дао, оказавшимся более практичными и эффективными в бою. Уже во времена создания единого Китая (3 век до н.э. - 3 век н.э.) в нём все большую популярность приобретают мечи-дао со слабо выраженным изгибом. В то же время фехтование на обоюдоострых цзянь становится непременным атрибутом ученого мужа, одинаково хорошо владеющего кистью и клинком. Меч, превратившийся в произведение искусства, стремились не подвергать повреждениям лезвия при фехтовании. Церемониальные мечи-цзянь могли быть различных видов. В "Чжоуских ритуалах" об этом сказано так: "Меч длиной 3 чи (с рукоятью, 1 чи - 0.371475 м. или 100 цуней) и весом 60 лянов (1 лян 37,5 - 50 г.) - это высший меч, использовался воинами высшего уровня. Меч длиной 2 чи 50 цуней и весом 45 лянов - это средний меч, использовался воинами среднего уровня. Меч длиной 2 чи и весом 35 лянов - низший меч, использовался воинами низшего уровня". Конструктивно же мечи-дзянь за свою историю внешне практически не изменились. Менялся только метал из которых их делали.

Процесс перехода от массового вооружения мечам к вооружению саблями и палашами, завершился к концу X века. Что касается пехоты, то ещё в 3 веке до н.э. - 3 век н.э. ее основным вооружением был дао (являвшемуся в ту эпоху однолезвийным прямым оружием - палашом), а к 7 - 10 векам дао прочно утвердился в качестве основного клинкового оружия в армии. В результате, после 10 века, дзянь превратились в парадно-церемониальное оружие. И именно в это период возникла традиция старательно беречь меч при фехтовании. Превращение цзянь из боевых в парадно-церемониальные мечи по времени совпало с заменой малочисленной китайской тяжёлой кавалерии, облачённый (включая и коней) в ламеллярные доспехи, и вооружённый помимо прочего мечами цзянь, на многочисленную кавалерию сформированную из тюркских наёмников. Но до 13 века китайская кавалерия всё же использовала длинные обоюдоострые мечи весом около 1,8 кг и длиной клинка 100 см. Материалом для изготовления их клинков служил булат.

В результате меч-цзянь был вытеснен другими видами оружия, и со временем стал ритуальным предметом, символизируя благородство у военных и высоко элегантность у гражданских лиц. Тем не менее, цзянь активно использовался в Китае вплоть до второ половины 20 в., в качестве оружия чиновников, деревенских ополченцев и милиционных формирований.

Классический вариант меча представляет собой длинный прямой клинок с длинной рукоятью, которым можно фехтовать как одной, так и двумя руками. В отличие от своего ближайшего европейского аналога - каролинга, гарда простая, что, с одной стороны, не стесняет движения руки, а с другой - слабо защищает пальцы. Всё это в сочетании с наличием достаточного веса делало классический цзянь довольно универсальным мечом, который был достаточно лёгок для проведения сложных фехтовальных приёмов (в частности, кистевых ударов) и достаточно тяжёл для нанесения рубящих ударов. Простота гарды также налагает свой рисунок на бой, заставляя использовать длинные защиты с круговыми движениями, при выполнении кончик меча часто смотрит на противника, а все защитные движения, в основном, выполняются рукоятью описывающей круги вокруг центра вращения которым является острый конец меча, что позволяет быстрые контратаки как колющими, так и рубящими ударами. Что очень сильно напоминает фехтование шпагой.

Дзянь был довольно хлипким, чтобы его подставлять его лезвие под удар более тяжёлого оружия. При этом клинки цзяней стали цениться настолько высоко, что их стали беречь от повреждений, стараясь не рубить и не подставлять оружие под удар - боясь появления случайной выщерблины на фамильной реликвии. Для этого блокировали удары гардой. Тем не менее, еще в годы войны с Японией (1937-1945) многие офицеры армии Гоминьдана использовали цзянь в качестве личного оружия.

В 6 веке в Японию, из Китая, приходит обоюдоострый прямой меч примерно 60-70 см в длину, известный как кэн или цуруги.

Но периодически, как только на данной территории появлялись воины в доспехах, обоюдоострые прямые мечи появлялись и в других регионах.

Индийский прямой обоюдоострый меч с широким клинком.

Селебе - оружие с территории Казахстана и с обоюдоострым прямым клинком. Сказывается влияние Китая.

Многочисленные сохранившиеся цзяни, получили название цюаньте цзянь (букв. цельножелезный цзянь) в больших количествах дошли до наших дней и демонстрируют уровень китайских кузнецов - они имеют стандартную конструкцию сварных мечей, когда между двумя пластинами мягкой стали вкладывалась пластина из твердой стали и весь пакет проваривался про помощи ковки. Европа до 10 века однако.

В общем можно сказать что до 6 века обоюдоострый прямой меч был распространён от Европы и до Японии. Но сохранился только как европейское оружие. Дольше только подобные прямые мечи с двусторонней заточкой встречались ещё, как не странно, у персов. Но в Персии подобное оружие применялось не долго, на смену мечам быстро пришли сабли. Задача таких мечей у персов сводилось к тому, чтобы как можно эффективней пробивать доспехи противника, которые по своему качеству ни чуть не уступали европейским. Но в Персии, доспехи быстро вышли из употребления. А вместе с ними исчезли и мечи.

С 8 по первую половину 11 веков в Европе были распространены мечи так называемого каролингского типа, пришедшие на смену спатам. И названный так в честь правящей во Франции династии. Такие мечи были широко распространенны по всей Европе. Длина одноручных мечей была относительно стандартной, так как зависела от роста лошади, а не всадника. Основным местом изготовления клинков этих мечей считается район Среднего Рейна. Первое время по сохранившейся еще с галльского времени традиции их обычно ковали без острия. Позже, когда распространение кольчуг сделало рубящие удары сравнительно легких клинков неэффективными, рыцарское оружие стало приспосабливаться и для уколов.

Меч нового, "каролингского" образца обладал лучшей досягаемостью, но его пробивная сила оставляла желать лучшего. Кольчуга часто таким мечом не прорубалась, да и протыкалась каролингом только с большим трудом. Что же касается применения одноручного меча против щитов, то ещё римляне отмечали этот приём как скорейший способ от меча избавиться - после нескольких ударов по железному ободу щита он неизбежно оказывался погнут или сломан.

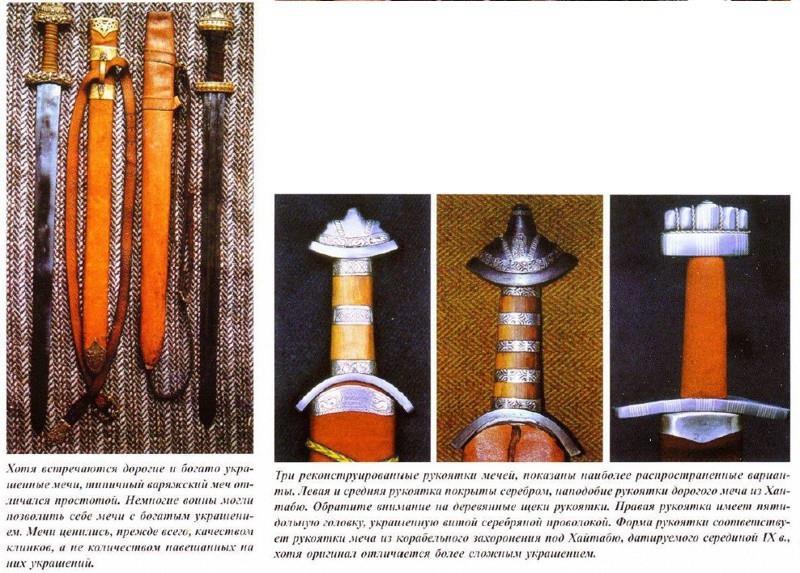

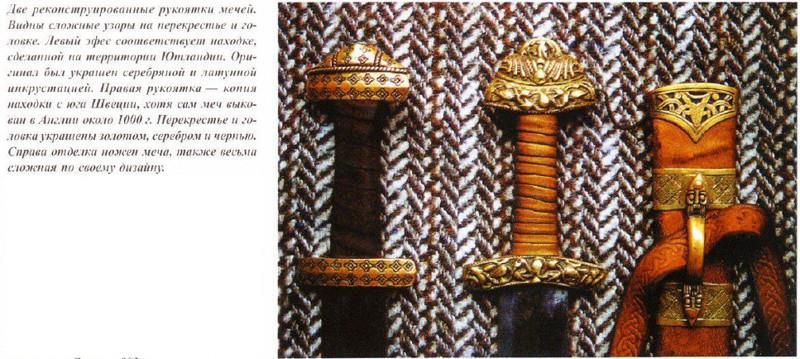

Рукояти каролингов изготавливались из дерева и затем обматывались кожей или проволокой (чаще всего серебряной). Деталью рукояти меча являлась ременная петля (кожаная или веревочная), выполнявшая функцию темляка. На мечах для крепления петли имелось специальное металлическое кольцо, находившееся на навершии. Длина каролингских мечей в среднем равнялась 85-100 см, из которых на клинок приходилось 70-85 см. Ширина мечей у перекрестья составляла 5-6 см, хотя встречались и более узкие или широкие клинки. Толщина клинка у перекрестья - 0.5-0.6 см. Среднюю часть клинка занимал дол шириной 2-2,5 см. В верхней трети клинка с обеих сторон находились клейма в виде имени мастера или различных геометрических фигур. Весил такой меч около 1,5 кг. Хотя обычно и раза в полтора меньше.

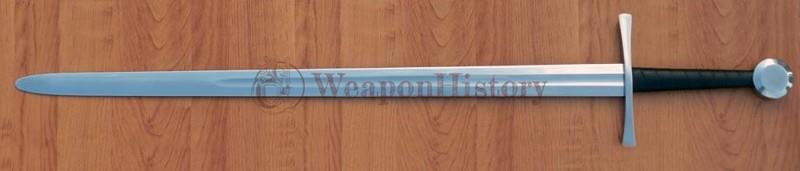

В 11-12 веках длинные мечи стали такими, какими их сегодня и представляют: обоюдоострый узкий колюще-рубящий клинок, постепенно сужающийся к острию, крестообразная гарда и рукоять с уравновешивающим клинок "яблоком". "Нормальными" для одноручных мечей можно считать длину лезвия 85 сантиметров и вес более 1,4 килограмма. Характеристики эти, впрочем, варьировались в очень широких пределах. В то время каждый воин выбирал себе клинок по руке. Мечи даже одинакового назначения разнились между собой по массе в такой же степени, как и физические возможности их владельцев. Один клинок запросто мог быть чуть ли не вдвое тяжелее другого. В средние же века, когда качество стали было низким, оружие легче 1 килограмма вообще не могло считаться рубящим. Небольшой вес меча никогда не упоминается в качестве его достоинства. Напротив, легендарный меч неизменно описывается, как очень тяжелый, неподъемный для "не героя".

Массивный клинок лучше подходил для рубки щитов и доспехов, давал преимущества при парировании сильных ударов, и, главное, обладал большей прочностью. А ведь живучесть меча была вопросом жизни и смерти. В поединке мечников, когда от щитов летели щепки, а от клинков - искры, побеждал тот, чье оружие выдерживало дольше. Так что лучшим считался именно самый тяжелый меч. Лишь бы у воина хватало сил владеть им. Но вот с силой-то у средневековых европейцев дела обстояли далеко не блестяще. Подлинные рыцарские доспехи сегодня налезут разве что на подростка. Хотя времена меняются и население мира откровенно мельчает.

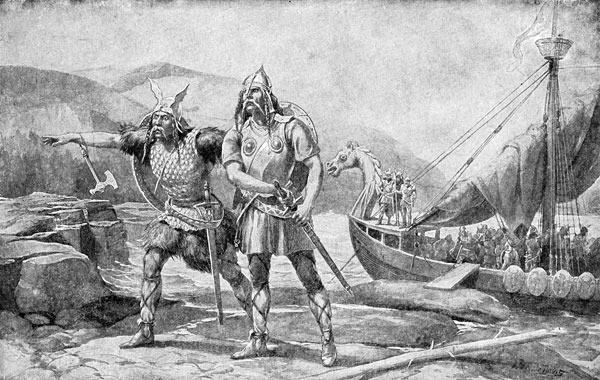

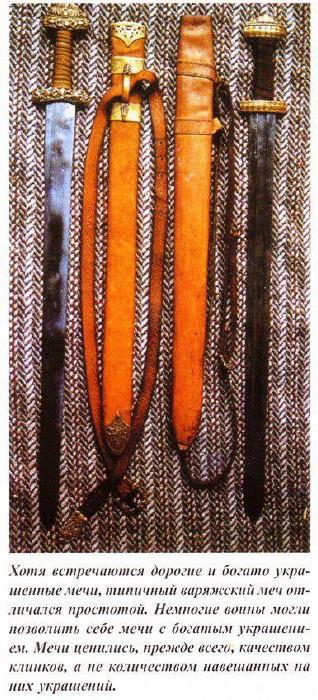

Исключением были норманны - жители Скандинавии. При той же, что и у каролингских мечей, длине, вес мечей викингов достигал 2 и даже 3 кг. Но ведь именно в такой пропорции жители Скандинавии в ту пору превосходили силой жителей континентальной Европы. Получается, что для одноручного меча можно указать как минимум два стандарта массы: 1,0 килограмма для средневековых европейцев, 1,5 для викинга и руса.

И когда, на успевшую было цивилизоваться Европу, хлынул норманнский поток, печальной знаменитостью стал пользоваться скандинавский меч. Он очень хорошо подходил рослым и физически сильным викингам. Будучи достаточно толстым в поперечнике (под стать хозяевам), меч обладал очень массивным противовесом (у некоторых мечей размером почти с кулак) и небольшой гардой (или вообще не имел ее).

Норманнский меч имел обоюдоострый клинок длинной 72-82 см и шириной около 5-6 см. Длинна рукояти 7,5-10 см. Обычная длина меча была 80-90 см., толщина 0,4 см. Вдоль полотна на обеих сторонах клинка имеются долы, служившие для облегчения веса клинка. "Скандинавский меч" обладал при той же длине, что и каролингский, более широким и толстым лезвием и весил свыше 2 кг. Увеличение веса было следствием особенностей конструкции. Тяжёлые и прочные норманнские мечи пробивали кольчуги и даже раскалывали щиты, но, в целом и их пробивная сила оставалась недостаточна.

Вообще мечи 9-10 веков имели ровный широкий клинок, закругленный к концу, и являлись исключительно рубящим оружием. Для преодоления кольчужной защиты этого было уже достаточно. Мечи же 11-12 веков с заостренными концами и слегка сужающимися книзу клинками имеют назначение не только рубящего оружия, но и колющего. В конце 12 века рукоять меча удлиняется настолько, что позволяет действовать двумя руками. В этот период мечи имеют клинки, способные проникать сквозь сочленения брони.

Классический рыцарский длинный меч, который в массовом сознании и являет собой образ "меча вообще", окончательно оформился к 13 веку. Средняя длина его клинка составляла 75-80 см, меч был плоский, шириной 5 см и имел долы. Гардой служила простая перекладина, дужки которой могли загибаться вверх. Последнее было свойственно мечам производства Шотландии. Став фирменным знаком клеймора - шотландского меча вообще. Вес меча составлял 1,25-1,8 кг.

Думаю, никто уже не удивится, что после внедрения сплошного латного доспеха в первой четверти 14 в. клинок рыцарского меча стал длиннее. Это увеличивало силу его удара и дистанцию поражения. Так появился полутораручный меч, лезвие которого все больше приобретало клиновидную форму. Когда развитие технологий и производительных сил позволило наладить производство более длинных мечей, встречавшихся в предыдущий период только в порядке большого исключения. Норманнские и каролингские мечи на вооружении кавалерии сменились "риттершвертами"("тяжелый кавалерийский меч") - полутораручниками (в пешем бою рыцарь часто предпочитал удерживать такой меч двумя руками, что потребовало удлинить рукоятку) с клинками длиной 90-120 см, вес которых, соответственно, колебался в пределах 1,8-3,5 кг, составляя обычно около 2,5 кг. Использовать тяжелый меч со щитом, конечно, можно. Но трудно. Но удерживать риттершверт продолжали только одной рукой. Двуручное оружие, обычное у всадников Азии, почти не находило применения в европейской коннице. Какой смысл заводить огромную лошадь, если не управлять ею с помощью шпор и уздечки?

Но по мере появления новых видов защиты возможностей и этих мечей стало не хватать. И им на смену пришли полуторники. Но это уже будет другая часть.

Окончание первой части.

Использованные фотоматериалы взяты или из книг, или из открытых источников.