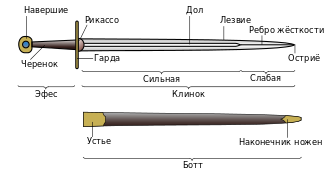

Как это было. Часть 25. Обоюдоострый меч. Часть 2

Автор: Игорь ХарламовПредлагаю вашему внимаю небольшую подборку по доспехам и оружию.

Начало второй части.

Развитие технологий, особенно металлургии и особенно в Европе привело к совершенствованию и главное доступности средств защиты не могло не привести к развитию вооружения Особенно направленного на противодействие этим средствам защиты. Не могло это коснуться и прямых обоюдоострых мечей. И это их коснулось. И началось это совершенствование с появления полутораручных мечей.

Полутораручники обладали лучшей, пробивной силой. Они уже легко пробивали кольчугу и разрубали шлем, острый же и узкий наконечник меча мог проникать между пластинами бригантины. Рукоять такого меча также удлинилась что бы улучшить баланс оружия. Ведь масса противовеса уменьшалась пропорционально удалению "яблока" от гарды. Само собой, значение имело и то, что пешему воину было удобнее держать такое оружие двумя руками. Двуручный хват и тяжесть оружия, конечно же, сковывали движения воина. Не имея возможности ни использовать щит, ни эффективно парировать удары, пеший боец с "двойным" мечом должен был действовать очень агрессивно. А именно: бить быстро и с максимальной силой, заставляя противника отступать и шататься под ударами, не давая ему восстановить равновесие и "вставить слово".

Плюс относительное удешевление мечей и увеличение их пробивной силы позволило им, наконец, в значительной мере, потеснить топоры. В 14-15 веках, меч уже являлся основным (после копья) оружием конного воина, а топор если и носился, то про запас, на тот случай, когда (технология сварки никакого "если" здесь не допускала, только "когда") меч сломается.

На Руси же в 12 веке господствующим стал вариант, подобный европейским риттершвертам 14-15 веков, но с рукояткой только под одну ладонь. И увеличенным противовесом. Сил русским воинам хватало. К тому же среди русских воинов меч вытеснил топор уже к 12 веку, харалуг сделал своё дело.

Русский меч, подобен риттершверту, только рукоять под одну руку.

Помимо риттершвера существовал ещё один тип полутораручного меча. Бастард (дословно - "незаконнорожденный"), названный так за неопределенность хвата: то ли он одноручный, то ли двуручный. Это был меч с удлиненной пятой клинка (незаточенной частью клинка у рукояти). Пята давала возможность при необходимости перехватить оружие двумя руками (за рукоять и пяту). Крестовина "полуторника" удлинена и могла иметь дужки для защиты второй руки. Этот тип меча был очень популярен, так как мог использоваться и в комбинации со щитом, и отдельно, как двуручный меч. На таком мече маленькая дополнительная гарда отгораживала нижнюю часть клинка, которая не затачивалась и могла служить как для парирования, так и для удержания оружия.

Дополнительная гарда обязана своим появлением изменению баланса мечей. Длина и масса клинков росли, уравновешивание лезвия "яблоком" становилось все более и более накладным. Ведь металл, сосредоточенный в рукояти, лишь утяжелял оружие, но ничего не добавлял ни к его прочности, ни к его пробивной силе. Центр тяжести, вблизи которого удобнее всего удерживать оружие, сместился на первую четверть клинка - под дополнительную гарду. Перехватив меч за верхнюю рукоять, можно было быстро занести его. При удержании же за нижнюю центр тяжести, естественно, "смещался" вверх, и удар выходил очень сильным.

Правда уже к середине 15 века несостоятельность мечей при рубке европейских доспехов данного периода стала очевидной. Не только меч разумных габаритов, но и топор оказывался недостаточно силен против них. Как рубящее оружие меч совершенно перестал оправдывать себя. И общественным сознанием было решено вернуться к тому, с чего всё началось. К тому что бы, не рубить, к тому что бы колоть.

С другой стороны, в плане удобства отражения ударов меч был незаменим, да и возможность нанесения им очень точных ударов позволяла, например, поражать в лицо врагов в открытых шлемах. Эти соображения в начале 15 века навели европейских оружейников на мысль ковать мечи с граненым клинком - "эстоки". Самый распространенный в средние века вид доспеха - кольчугу - намного проще было проткнуть, чем разрубить.

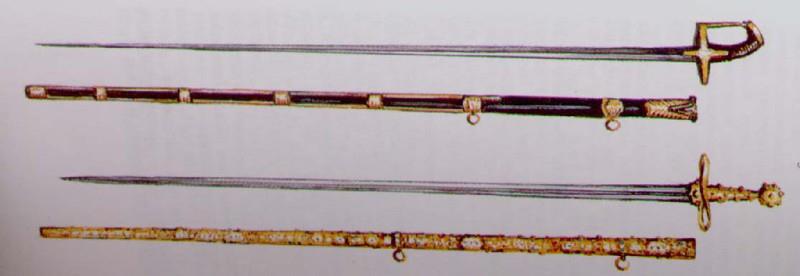

Европейский эсток.

Сплошная же броня слабо поддавалась мечу, даже "двойному". Еще в 13 веке эти соображения навели оружейников на мысль ковать мечи с граненым клинком. На Руси они именовались кончарами, а в Европе - эстоками.

Русские кончары.

Имея большую массу, почти полтора килограмма, обоюдоострую, трехсложную заточку, этот меч стал последним из своего рода. Острый, отточенный как бритва кончик, колол весьма знатно. Верхняя часть клинка, иногда с двойным, и даже тройным долом великолепно секла, ни чуть не хуже сабли. И , наконец, все та же зубильная заточка ближе к перекрестью, порой с кольцами для излома и захвата, как на шпагах, губила все острые клинки, превращая их только в течении одного поединка в сущий хлам. Длина этого действительно легендарного клика позволяла использовать как пехотинцу так и всаднику с не меньшей продуктивностью. Единственный недостаток, о котором непременно надо упомянуть, - это сложность изготовления. Начиная от исходного материала и заканчивая проблемами с заточкой.

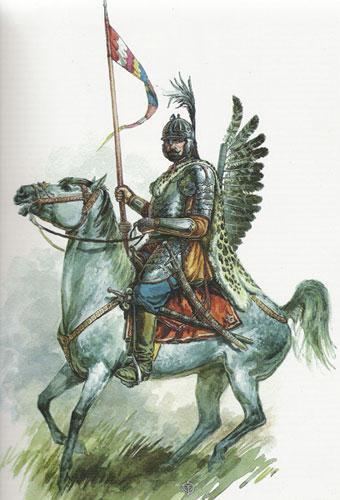

Причиной появления эстока - кончара была большая эффективность граненого клинка при пробитии доспехов. Кроме того, клинок, имеющий в сечении 3-6 граней, был прочнее, что позволяло сделать меч длиннее и легче, чем он вышел бы с плоским рубящим клинком. При длине лезвия 110 см эсток или кончар весили всего 1,2-1,5 кг - вдвое меньше, чем полутораручник аналогичной досягаемости. С другой стороны, такой вес был вполне достаточен для и отбития ударов мечей. На тот же случай, если понадобится отбить удар секиры или палицы, рукоятка делалась пригодной для удержания двумя руками. Эстоки, впрочем, не приобрели большой популярности ни на западе, ни на востоке Европы (на Руси такое оружие было известно ещё с 14 века), хотя их и продолжали использоваться даже до 17 века. Слишком неудобен был чисто колющий меч для всадника. Ведь наносить им удары можно было, лишь двигаясь с минимальной скоростью, либо остановов коня. Эстоки не получили большого распространения. Но, например, польские крылатые гусары некоторое время возили кончары у седла в пару к турецким саблям на поясах. Легкие, изогнутые азиатские клинки при всех своих преимуществах были коротковаты для всадника, сидящего на европейской лошади. Кроме того, в Европе с начала 16 века появилась передельная сталь, существенно расширившая возможности оружейников.

Польский гусар к седлу которого приторочен эсток.

Но рубить то хотелось, как говориться:

Но рубить то хотелось, как говориться:

Раззудись, плечо!

Размахнись, рука!

Ты пахни в лицо,

Ветер с полудня!

И тут особую, резко отграниченную по своему назначению и способу использования, разновидность прямых мечей представляли собой гиганты весом 4-8 кг с клинками длиной 120-160 см, - цвайхандеры (двуручники). Их можно назвать мечами среди мечей, ибо те приемы владения, которые для более коротких вариантов были желательны, для двуручного меча оказывались единственно возможны.

Выгода двуручников заключалась в их способности пробивать сплошные доспехи (при такой длине клинка его конец двигался очень быстро, а вес обеспечивал большую инерцию) и большой досягаемости. Эти качества были особенно важны, если пеший бился против конного в полном вооружении. Также двуручные мечи использовались против сплошного копейного строя, против копья двуручный меч давал неоспоримое преимуществ. В виде возможности перерубить древко копья противника и, фактически, обезоружить его на несколько секунд, пока копейщик не вытащит корд, если он есть. Обычно этого времени хватало, чтобы нанести смертельный удар противнику. В обороне крутя над головой огромный меч, лезвие которого крушило древки, доспехи и щиты, воин мог долго не подпускать к себе врагов. Правда, и друзей тоже. Прикрывать друг друга мечники почти не имели возможности.

Длина настоящего двуручного меча доходила до двух метров, он носился без ножен на плече. Двуручный эспадон, достигавший человеческого роста, был, в частности, оружием швейцарских пехотинцев 16 века. Воины с эспадонами находились в передних рядах боевого построения. И отличались тем, что часть лезвия у них было не заточена. И в бою там можно было ухватиться рукой.

Но двуручные мечи как боевое оружие не пережили 16 век, и в дальнейшем использовались в качестве почетного оружия при знамени.

Тоже эспадон.

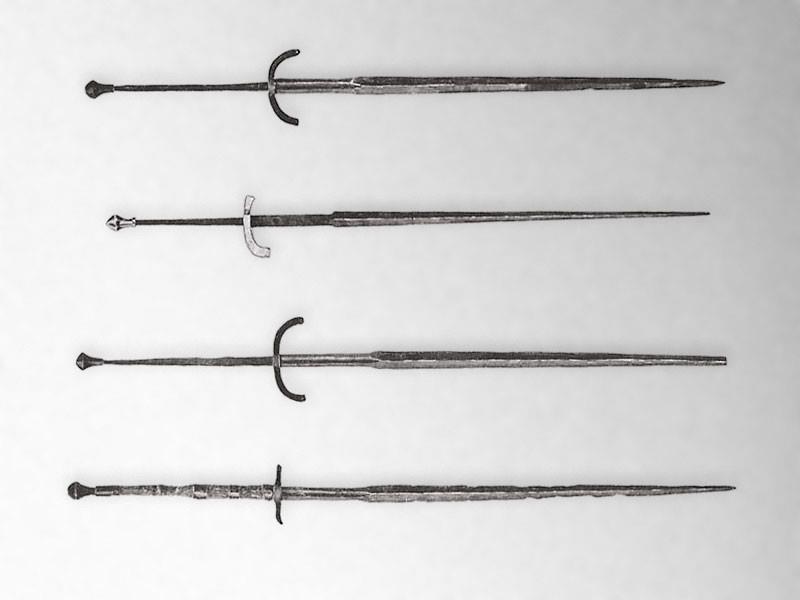

Помимо эспадона моделями двуручников средневековой Европы были фламберг и альшпис. Фламберг - двуручный меч, применявшийся в Швейцарии и Германии с 15 по 17 век. Длина его достигала 1,5 м, клинок имел волнистую (пламевидную) форму. И к фламбергам мы ещё вернёмся. Альшпис - двуручный меч с клинообразным клинком, иногда с двумя круглыми гардами. Причем вторая располагалась по центру рукояти, являясь разграничителем для левой и правой рук. Двуручный альшпис произведённый шотландцами и имеющий их фирменную гарду традиционно назывался клеймор. Ну есть такая традиция у шотландцев, мечи не разделяя на типы, называть клейморами. Как одноручные одноручные каролинги, так и двуручные альшписы.

Два альшписа и каролинг. Правда один альшпис и каролинг уверяют что они клейморы. Мы же помним, что, где ковали мечи с такими гардами. И то что клеймор это шотландский меч вообще, как катана это японский меч вообще. Ну горцы, они такие горцы.

Тоже клеймор.

И тут гарда говорит что это клеймор.

И тут гарда говорит что это клеймор.

Вообще все эти мечи были выдуманы хитрыми и зажиточными европейцами косить толпы взбунтовавшихся крестьян, вражескую кавалерию, пехоту и всех скопом, кто косо посмотрел в сторону человека, способного поднять эдакую махину.

Вся техника владения таким монстром сводится к простым, но весьма эффективным блокам и к банальному тяганию железа. Цвайхандером били наискосок и он, почти под собственной тяжестью, валился на несчастных. Ещё одной выигрышной особенностью такой тактики было то, что при таких ударах оружие само "выворачивалось" из раны. Не застревая в телах. И не замедляя оружие. При сумасшедшей массе оружия воины были совершенно не способны контролировать ситуацию, как поединка, так и кровавой бойни. Но такие мечи были весьма расточительны в смысле истребления вражеской кавалерии. Дотянуться до всадника, закованного в броню, чаще всего не удавалось. Поэтому рубили драгоценную лошадь, а всадник разбивался сам.

Сталинградский меч принадлежит к альшписам.

Общая длина этого оружия могла достигать 2 метра (в том числе 40 сантиметров приходилось на рукоять). Вес же колебался между 4 и 8 килограммами. Двуручники снабжались ремнями для переноски и в походе закидывались за спину. В бою двуручный меч выступал аналогом алебарды, но обладал и некоторыми уникальными возможностями. Цвайхандером можно было подсекать ноги вражеским лошадям, а также рубить пики, прокладывая дорогу собственной кавалерии.

C распространением стальных доспехов, разрубить которые крайне сложно, рубящие удары стали применяться всё реже, но колющий удар сохранял свою актуальность для сочленений лат и других слабых мест защитного вооружения. Меч становился более узким и тонким, превращаясь из рубяще-колющего в колюще-рубящий. В 16 веке на вооружении европейской кавалерии появились длинные и узкие мечи, хорошо пригодные для нанесения ударов вперёд, но способные и разрубать шлемы. Названия они носили самые различные, - в зависимости от устройства рукояти, но в Европе они уже назывались шпагами, а в России, будучи на вооружении рейтарских полков, именовались "седельными мечами", ибо русские находили их слишком длинными и неудобными для ношения на перевязи. Громоздкие "риттершверты" сменились мечами, при равной длине и эффективности удара весившими всего 1,5-1,7 килограмма. Закрытая гарда позволила всадникам отказаться от использования стальных перчаток. После того, как длинная рукоять под две ладони сменилась закрытой гардой, эти мечи уже не отличались от шпаг ничем, кроме размера. К рубящему оружию седельные мечи, можно было отнести с большой натяжкой. Да и владели ими, действительно, уже как шпагами. Гарда седельных мечей в этой связи могла бы быть уже и закрытой, но часто ещё продолжала делаться не только открытой, но и полутора - или даже двуручной, - захват меча двумя руками мог потребоваться для отражения удара более тяжёлого оружия. Несмотря на большую конкуренцию со стороны сабель и палашей, седельные мечи продолжали использоваться в Европе и России вплоть до конца 17 века.

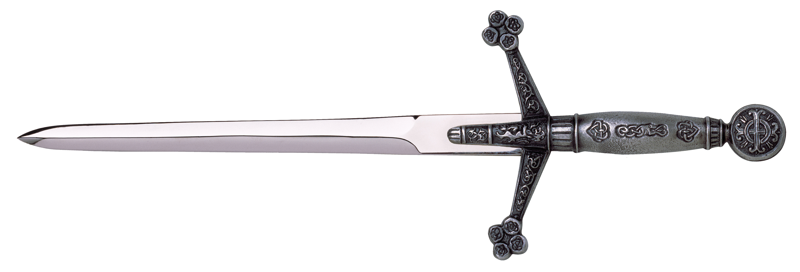

Шпага (исп. spada), холодное оружие колющего, реже колюще-режущего действия; состоит из прямого, узкого, длинного (1 м и более) однолезвийного или двухлезвийного, плоского с долами или граненого, сужающегося книзу клинка и рукояти (эфеса) с дужкой и гардой различной формы.

Первые шпаги появились в Испании в 60-х годах 15 века, представляя собой универсальный лёгкий длинный меч, оснащённый сложной гардой. Которым можно было как колоть, так и рубить, а сложная гарда защищала пальцы и при отсутствии латной перчатки. Эфес у шпаги обычно симметричный, с сильной защитой руки в виде большой чаши из переплетающихся под крестовиной и нередко поднимающихся над ней дужек. Форма клинка шпаги неоднократно изменялась, была и граненой и опять плоской, получала одно лезвие и тупой обух.

Поскольку боевой меч из-за большого веса мало подходил для повседневного ношения, то многие дворяне, появляясь при дворе, носили облегчённые парадные или церемониальные мечи. Исключением не стала и шпага, облегчённая разновидность которой к концу 15 века получила в Испании название - espadas roperas (буквально "меч для одежды"), что перешло в другие языки под названием рапира. Которым уже нельзя было рубить, хотя имевшиеся лезвия позволяли наносить секущие и режущие удары. Впоследствии, под влиянием французской школы фехтования, шпага стала короче, а затем утратила лезвия, превратившись в гранёный клинок, заметно уступающий длиной как ранним шпагам. При этом в некоторых странах новые шпаги, потеряв в длине, сохранили одно, а то и оба лезвия. У поздних шпаг лезвие (в отличие от острия) не затачивалось вообще. Вес шпаги обычно лежал в пределах от 1 до 1.5 кг (кавалерийский вариант). Что характерно, шпага изначально не воспринималась как отдельный вид оружия, и потому во многих европейских языках носила и сейчас носит название "меч".

Шпаги принято делить на типы:

1 - reitschwert (буквально "меч всадника") - предназначен для военного применения и является достаточно тяжёлым для рубки. Данный тип шпаги был наиболее популярен в кавалерии 16 века, но в 17 веке был потеснён саблями и палашами. Кавалерийские шпаги при длине клинка 90-100 см весили обычно всего 1,5-1,7 кг и сохраняли типичный для мечей баланс, тем не менее, приемы владения ими уже не походили на принятые для прямого меча прошлых эпох.

2 - rapiere (рапира) - этот тип предназначен для ношения с гражданской одеждой и является слишком лёгким для рубки, но, тем не менее, в классическом варианте имеет лезвия. Данный тип шпаги был наиболее популярен в 16 веке, но в 17 веке был постепенно вытеснен более лёгкими (за счёт меньшей длины) гранёным шпагами (длина классической рапиры чуть больше метра, длина клинка чуть меньше метра).

3 - smallsword (буквально "малый меч", названный так в противопоставлении средневековому "большому мечу" англ. greatsword) - отличается от рапиры ещё более лёгким (за счёт заметно меньшей длины) клинком. Этот тип шпаги появившись в середине 17 века, под влиянием французской школы фехтования, впоследствии вытеснил другие типы шпаг. В пехоте получила распространение именно этот тип шпаги, у которой гардой служила полукруглая чашка. Пехотная шпага стала чисто колющим оружием, и получила широкое распространение во всех европейских странах. Однако совершались попытки приспособить ее и для рубки.

Венецианский вариант колюще-рубящей легкой шпаги получил название чиавона.

В Западной Европе шпага получила широкое распространение в 16 веке, где она стала отличительным оружием дворян. В первой четверти 16 века холодное оружие еще оставалось господствующим, но наиболее широкое распространение получили те его виды, которыми удобнее было нанести укол, так как владельца лат легче всего можно было поразить, проникнув острием клинка в отверстия и щели между их пластинами. Это обстоятельство заставляло сужать клинок меча к острию и, в конечном счете, привело к появлению шпаги, которая во второй половине 16 века окончательно вытеснила меч. Такое оружие как шпага и послужила причиной полного исчезновения доспехов и тяжелой рыцарской защиты, как таковой.

Стоит заметить, что узкие клинки присущи колющему оружию, и обеспечивают максимум пробивной способности при равном весе. Хотя узкий клинок и менее прочен (не на изгиб вбок, а на изгиб вперед). И узкий клинок присущ строго ограниченным временам, как правило сопрягаясь с металлическим доспехом (Крит, кельтские земли конца 2 тыс. до н.э., Китай железного века, Европа 14-18 и Центральная Азия 14-15 вв.).

Несмотря на конкуренцию со стороны сабель и палашей, шпаги продолжали служить вплоть до 18 века. Большая длина делала их наиболее удобным оружием для тяжелой кавалерии нового времени - рейтаров, а затем кирасиров. Посаженные на лошадей меньшего роста и обученные сражаться как в конном, так и в пешем строю, драгуны использовали шпаги обычных габаритов или палаши. Сабли же долгое время применялись лишь легкой конницей.

В России шпага появилась в 17 веке в полках нового строя у рейтар и копейщиков. В 1708 году Петр I вооружил шпагами всю пехоту. В 1741 году у рядового состава пехоты прямая шпага была заменена полусаблей. Шпаги были оставлены только офицерскому составу всех родов войск и на некоторое время гвардейским мушкетерам. В 17 и 18 веках русские шпаги имели обоюдоострый клинок. А в 19 веке клинок становится однолезвийным, с широким долом. Эфесы русских шпаг обычно делались медные, у офицерского состава золоченые. Носились шпаги на портупее - особого рода поясе с широкой лопастью, в которую вкладывались шпажные ножны, пристегивающиеся крючком. Портупеи обычно изготавливались из лосиной или простой кожи; у офицерского состава обшивались по краю узким золотым галуном. Позднее офицерские портупеи делались из золотой парчи. Рукоять шпаги, как и всего офицерского оружия, обтягивалась кожей и обвивалась проволокой. Головка была круглая, овальная или в виде вазы. Под рукоятью находилась чашка, сердцевидная или из двух овальных пластин. Гарда шпаги состояла из одной дужки с костыльком, прикрывавшим запястье.

В армиях 19 века шпаги вытесняются саблями. И шпаги начинают приобретать значение нестроевого оружия. Уже в начале 19 века кавалерийские офицеры носили шпаги вне строя, а в 1826 году русский офицерский корпус был вооружен исключительно саблями. Шпага осталась оружием только генералитета. Одновременно шпага активно вводится как принадлежность формы гражданских чиновников, причем не только в России. В конце 19 века шпага на Западе и в России перестала быть боевым оружием, но в ряде случаев сохранилась как принадлежность военной формы.

Что касается гражданских шпаг, то на протяжении 15 - 17 веков гражданские шпаги отличались от военных лишь весом и более узким клинком, являясь рапирами. Но к 60-м годам 17 века во Франции появилась короткая гражданская шпага, обеспечивавшая за счёт меньшего веса более быстрое фехтование, что впоследствии привело к вытеснению более длинных гражданских шпаг. Облегчение веса было достигнуто не только за счёт уменьшения длины клинка, но и за счёт того, что гранёный клинок при меньшем весе может обеспечить большую жёсткость, чем клинок с лезвиями. Изначально клинок короткой гранёной шпаги имел шестигранную форму с долами, но уже к концу 60-х годов того же 17 века возникла трёхгранная форма с долом, которая очень долго продолжала сосуществовать с шестигранной. Изначально трёхгранный клинок был очень широким у основания, а классическую узкую форму он, постепенно сужаясь, приобрёл к эпохе Наполеона. Что касается шестигранного клинка, то долы стали необязательны, а в Германии и Нидерландах шестигранные клинки обзавелись у основания клинка широкой усиленной зоной, предназначенной для приёма удара более тяжёлого оружия. Однако не все короткие шпаги были гранёными, так, например, в Италии клинки коротких шпаг имели оба лезвия, отличаясь от рапиры лишь размерами, а в Англии клинки коротких шпаг имели одно лезвие.

Гражданская шпага производства Толедо 18 век.

За короткое время шпага получила распространение не только в армии, но и у богатых людей и дворян. Шпага - один из классических видов оружия, используемых для фехтования. Шпага стала признанным отличительным знаком дворянина. Право на ношение шпаги было привилегией. Студенты часто получали право носить шпагу после окончания университета. Из всех университетов России только в Московском Университете студент получал право на ношение шпаги уже при зачислении. Лишение дворянского титула сопровождалось т. н. "гражданской казнью" - переломом шпаги в присутствии свидетелей (обычно на лобном месте, при стечении народа и после оглашения приговора, иногда - над головой приговорённого).

Традиция ограничивать при фехтовании шпагами зону поражения лишь корпусом связана с тем, что, укол узкого лёгкого клинка в руку или ногу, в отличие от укола в корпус, не приводил к быстрому выводу противника из строя, и, как свидетельствуют многочисленные описания дуэлей, дуэлянт, получивший укол в руку или ногу, часто продолжал бой. Отсутствие же лезвия связано с принципом итальянской школы фехтования на шпагах: "убивать остриём, а не лезвием", а также с тем, что не боевой шпагой практически невозможно нанести по-настоящему сильный рубящий удар. Вообще-то попадание в бедренную артерию вызовет обильное кровотечение с летальным исходом, но если промахнуться по этой узкой быстро движущейся мишени, то не будет задето никаких важных органов, и противник не выйдет из строя; корпус же представляет собой большую не слишком подвижную мишень, попадание в которую с высокой вероятностью поразит какой-либо из органов (так ранение брюшной полости из-за отсутствия антисептиков считалось смертельным) другие школы фехтования 16 века по традиции считали более важными рубящими удары.

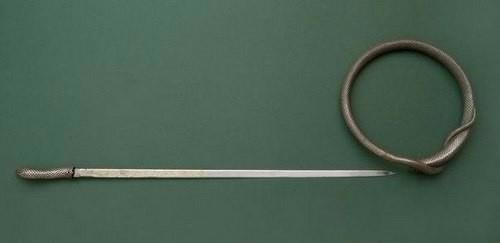

Рапира (нем. Rapier, от фр. rapiere, изначально исп. espadas roperas), - преимущественно колющее холодное оружие, разновидность шпаги, в изначальном значении длинная "гражданская" шпага, в отличие от "боевой" шпаги слишком лёгкая для нанесения рубящего удара, тем не менее имеющая лезвия. В русском языке рапирой так же называются мечи со штыкообразным клинком - трех- или четырехгранным. При этом во многих европейских языках отсутствует слово "шпага", а слово "рапира" используется для обозначения шпаг.

Как оказалось, рапира будучи достаточно лёгким для постоянного ношения, тем не менее, в случае опасности позволяло эффективно защищаться и атаковать и при отсутствии доспеха и щита, в связи с чем получило широкое распространение. В результате произошло разделение шпаг на гражданские и боевые, изначально отличавшиеся лишь весом, при наличии лезвий и длине чуть более метра. Первоначально рапира представляла собой обильно украшенный облегчённый парадный меч, носимый придворными и оснащённый такой же гардой, как и появившаяся чуть ранее, боевая шпага. Что характерно, тогдашние боевые шпаги отличались от современных им мечей лишь сложной гардой, лучше защищавшей руку, и тоже носились с латами. В отличие от более ранних облегчённых парадных мечей, рапира подходила не только для парадного ношения, но также оказалась удачным оружием самообороны, позволяющим уверенно отбиваться от нападавших и при отсутствии как доспеха, так и щита - было достаточно кинжала или даги, а в крайнем случае можно было обойтись собственным плащом, намотанным на левую руку. В 16 веке рапира обрела популярность и в других странах. Причём широкое распространение рапир способствовало также и широкому распространению боевых шпаг.

В 18 веке рапира была заметно потеснена более лёгкой короткой шпагой, во французском варианте гранёной, а в итальянском отличающейся от рапиры лишь длиной, которая меньше примерно на треть. Благодаря меньшей длине короткая шпага, иногда называвшаяся "короткой рапирой", обладала меньшим весом, за счёт чего позволяла более быстрое фехтование.

Рапира имеет относительно длинный клинок с характерным эфесом сложной формы, сконструированным для обеспечения защиты руки, удерживающей меч. В то время как клинок могло быть достаточно широким, чтобы его можно было заточить в некоторой степени (но нигде его ширина не приближалась к ширине клинков несколько более тяжелых мечей, используемых в Средневековье), основное свойство рапиры - это способность наносить колющие удары. Клинок рапиры могло бы быть заточен вдоль всей его длины, мог быть заточен только от центра до острия, или совсем не иметь заточенных граней. Типичная рапира весила 1 килограмм и имела относительно длинный и тонкий клинок шириной 2.5 см или меньше, с длиной 1 м. или больше, который заканчивался острым концом.

Рапиры часто имеют сложный, широкий эфес, разработанный для защиты руки, удерживающей меч. Кольца продолжались вперед от крестовины гарды. Позднее эти кольца были покрыты металлическими пластинами, и, в конечном счете, развились в чашеобразный эфес в более поздних рапирах. Многие эфесы включали в себя изогнутую дугу, идущую от перекрестия, и защищающую эфес, которая обычно выполнялась из дерева, обернутым шнуром, кожей или проволокой. Массивное навершие (часто декоративное), закрепляло эфес и балансировало длинный клинок. Сочетая быструю реакцию с большой досягаемостью, рапира хорошо подходила для гражданских сражений в 16-17 веках. В то время как военные рубяще-режущие мечи продолжали развиваться, чтобы удовлетворить новым потребности на поле боя, рапиры развивались, чтобы удовлетворить потребностям гражданских поединков, в конечном счете, становясь все более легкими и более короткими. В последствие, рапира начала уступать место шпаге. Которая тоже стала легче и короче. И которая стала гражданским оружием аристократии и дворянства.

И можно сказать, что история обоюдоострого меча началась с рапиры, бронзовой, и закончилась рапирой, только стальной.

Использованные фотоматериалы взяты или из книг, или из открытых источников.