Первые образцы оружия Калашникова

Автор: Игорь ХарламовПервое оружие Калашникова. Уникальные особенности конструкции.

Мало кто знает, что конструировать оружие гениальный русский самородок стал задолго, до того момента, когда создал свой шедевр. И до конкурса 1947 года успел принять участие в двух конкурсах на новое оружие.

История создания

В октябре 1941 года М.Т. Калашников получил тяжелое ранение под Брянском, после чего попал в госпиталь, где он загорелся желанием создавать стрелковое оружие. Уже в госпитале стал читать тематическую литературу и делать наброски своего первого пистолет-пулемета. После госпиталя был направлен на шестимесячную реабилитацию в село Матай (Казахстан), где с помощи специалистов депо создал своей первый опытный пистолет-пулемет, работающий за счет отвода пороховых газов из канала ствола. К сожалению техническая информация о данном пистолет-пулемет утеряна, как и сам опытный образец. Из Матая Калашников был командирован в Алма-Ату, где располагался Московский Авиационный Институт, эвакуированный из Москвы. В мастерских института Калашников создал свою вторую модель пистолет-пулемета известного, как пистолет-пулемет Калашникова образца 1942 года. Чуть позже данная модель пистолет-пулемета была представлена Анатолию Аркадьевичу Благонравову в Самарканде, который занимал должность начальника Военно-инженерной академии им. Ф. Э. Дзержинского, одновременно преподавал на факультете стрелкового оружия. Благонравов с интересом оценил пистолет-пулемет, хотя отрицательно отозвался о нем, при этом понял, что у Калашникова есть не стандартная техническая фантазия и рекомендовал направить Калашникова для дальнейшего обучения на конструктора стрелкового оружия.

Пистолет-пулемет Калашникова образца 1942 года, так же оценили военные из ГАУ, которые отметили плюсы и минусы пистолет-пулеметам. Заключение военных специалистов ГАУ гласило:

"Пистолет-пулемёт Калашникова в изготовлении сложнее и дороже, чем ППШ-41 и ППС, и требует применения дефицитных и медленных фрезерных работ. Поэтому, несмотря на многие подкупающие стороны (малый вес, малая длина, наличие одиночного огня, удачное совмещение переводчика и предохранителя, компактный шомпол и пр.), в настоящем виде своём промышленного интереса не представляет."

Конструкция и автоматика

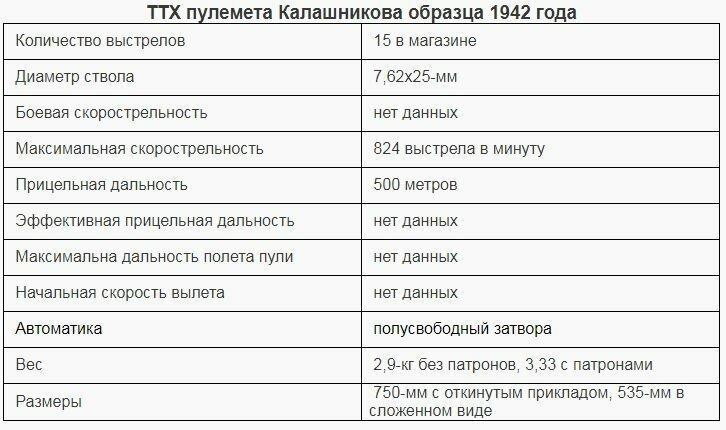

Автоматика пистолет-пулемета работает за счет отдачи полусвободного затвора. После выстрела газы, давящие на гильзу, которая передает энергию на полусвободный затвор, которые имеет в затворной группе пару поворотных муфт (визуально похожа на большое сверло), которые во время движения замедляет скорость движения затвора при отдаче и замедляют скорость возврата затвора. Возврат затвора в боевое положение происходило за счет возрватной боевой пружины, которая распологалась между затвором и пворотной муфте.Данная конструкция пистолет-пулемета была нова для своего времени, за счет такой конструкции уменьшалась отдача, снижалась скорострельность до оптимального уровня, многие пистолет-пулеметы того времени имели недостаток, связанный с большой скорострельность приводившая к быстрому "пожиранию" всех патронов из магазина.

Ударно-спусковой механизм ударникового типа позволяет вести автоматический (очередями) и полуавтоматический (одиночный огонь). Ведения огня ведется с переднего шептала-при закрытом затворе. Переводчик огня флажкового типа схож по конструкции с АК-47, находится с левой стороны пистолет-пулемета, так же совмещает в себе функцию предохранителя. При положении «предохранитель» запирает спусковой крючок. Питание магазина происходит из секторного магазина на 30 патронов. Для прицеливания из пистолет-пулемета используется открытый секторный прицел с открытой мушкой. Кожух ствола имеет перфорации для отвода тепла и защиты ствола от воздействий во время его эксплуатации, так же оберегает руки стрелка от ожогов. На конце защитного кожуха имеется дульный тормоз-компенсатор схожий по конструкции, как у пистоле-пулемета Шпагина ППШ. Приклад пистолет-пулемета откидной. Пистолет-пулемет разбирается посредством перелома на две части у основания ствола. Данный способ разборки в дальнейшем был использован при создании опытного пулемета Калашникова 1942 года (проектировался одновременно с пистолет-пулеметом, но больше времени и сил уделял пистолет-пулемету) и автомата АК-46.

Пистолет-пулемет Калашникова образца 1942 года получился очень оригинальным для своего времени среди стрелкового оружия. Стоит учесть момент, что его создал человек не имевший образования и опыта по созданию стрелкового оружия. Визуально пистолет-пулемет Калашникова образца 1942 года схож с амереканским пистолет-пулеметом Тhompson "Томми-ган", который имет абсолютно другой УСМ и автоматику.

Из книги М.Т. Калашникова: "Записки конструктора-оружейника",-1992 год.

"А какова же судьба моего пистолета-пулемета? Сейчас этот опытный образец находится в Санкт-Петербурге, в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Он по-прежнему дорог мне как первенец моей конструкторской деятельности, как дитя, рожденное в немалых муках, в сложнейших условиях военного времени…"

Но на этом образце оружия, творчество русского самородка не ограничилось. В 1942 г. стартовал конкурс на новый ручной пулемет. В нем участвовали как уже известные конструкторы, так и не очень. В их числе был и Михаил Тимофеевич. Идея создания пулемета у него, по всей видимости, стала назревать еще во время работы над первым пистолетом-пулеметом. Как известно, испытаний он не прошел, после чего конструктор переключился на другой проект.

Не совсем понятно когда именно появился опытный образец в металле. Часто в Сети сообщается, что Михаил Тимофеевич при содействии нескольких специалистов, приданных ему в качестве помощи, изготовил пять пулеметов уже в декабре 1942 г. Вероятно, это ошибка. В это время конструктор дорабатывал свой пистолет-пулемет, который в начале 1943 г. испытывался на полигоне. Только после этого автор мог вплотную заняться другим образцом. Также встречается информация о том, что он принимал участие в испытаниях на НИПСВО в июле 1943 г.

Интересно то, что Михаил Тимофеевич сразу предусмотрел складной приклад (постоянного, судя по фото, не было). Рукоять управления, расположенная далеко от затыльника, в совокупности с прикладом напоминает черты пистолета-пулемета Калашникова. Видимо, здесь конструктор использовал наработки по своему первому оружию. В сложенном состоянии длина пулемета равняется почти 98, а в разложенном - 120 см. Масса в 7,5 кг вполне отвечала ТТХ ГАУ.

Зато не отвечал магазин, устанавливаемый снизу в удлиненный приемник. Его емкость - всего 15 патронов, что для пулемета явно мало. Обычно это объясняется тем, что таким образом конструктор попытался избежать возможности цепляния магазина о поверхность. Весьма странная версия. Ведь в таком случае магазин можно было расположить сверху (да и у принятого позднее РПК он длиннее). Скорее всего, дело было в самом патроне 7,62х54 мм, под который тогда не было емкого магазина.

Пулемет имел перфорированный кожух ствола. Его пламегаситель также выполнял функцию ускорителя, увеличивая отдачу ствола. Почти по центру расположена рукоять для переноски, а на кожухе сошки. Прицельные дальность рассчитана до 900 м. Относительно данных по стрельбе лично мне неизвестно.

По всей видимости, помимо небольшого магазина образец имел еще ряд недочетов. По крайней мере, в 1943 г. все конкурсанты не ответили требованиям ТТХ. Практически у всех обнаружились проблемы с живучестью и безотказностью. Так, что нового пулемета тогда армия не получила.

Но на этом опытная конструкторская работа Калашникова не закончилась. Принял он участие и в конкурсе на самозарядный карабин, под промежуточный патрон 1944 года.

После разработки промежуточного боеприпаса обр. 1943 года (кстати, свой окончательный вид и метрическое обозначение 7,62х39 мм патрон получил лишь в 1948 году, а изначально существовал в виде 7,62х41 мм) в создание оружия под него, а именно - самозарядного карабина, включился и конструктор М.Т. Калашников.

В 1944 году Калашников представил первый вариант своего самозарядного карабина. Технически опытный карабин Калашникова представляет собой газоотводный полуавтомат с коротким ходом газового поршня, расположенного под стволом, без газового регулятора. Запирание ствола осуществлялось поворотом затвора, на два боевых упора – позже эта схема, в несколько усовершенствованном виде, будет присутствовать практически на всем оружии знаменитого конструктора. УСМ куркового действия. Питание патронами осуществлялось от магазина на 10 патронов.

В 1945 году М.Т. Калашников представил новый вариант самозарядного карабина, меньшей длины и несколько измененной конструкцией. Здесь уже появилось нечто, похожее на столь узнаваемую сегодня, чисто «калашниковскую» мушку на стойке, в полукруглом намушнике, оформилась форма цевья – характерная, узнаваемая на всем последующем оружии конструктора.

Образец 1944 года.

В конструкции карабина Калашникова 1944 г. использовались некоторые черты американской самозарядной винтовки системы Дж. Гаранда — газовый двигатель автоматики (газовая камера — без регулятора), запирание канала ствола поворотом затвора с двумя боевыми выступами.

Правда, в карабине Калашникова, в отличие от M1 «Гаранд», газовый поршень со штоком выполнялся отдельно от затворной рамы и имел короткий ход, а газовая камера располагалась над стволом.

Узел запирания с малой длиной, массивной затворной рамой и лёгким затвором, большим плечом поворота затвора обеспечивал прочность и надёжность запирания, живучесть затвора. Размещение точки приложения усилия на одной линии с боевыми упорами позволило избежать нежелательного перенапряжения и обеспечить надежность работы автоматики. Общая схема узла запирания, найденная в этом карабине, использовалась потом при разработке автомата и полностью оправдала себя. Возвратная пружина размещалась в отверстии стебля затвора.

Ударно-спусковой механизм куркового типа, допускает ведение только одиночного огня. Флажковый предохранитель расположен в задней части спусковой скобы и подпирает спусковой крючок. Экстракция и отражение стреляной гильзы производятся подпружиненным выбрасывателем, расположенным в правой верхней части затвора, и подвижным отражателем, смонтированным в левой стенке ствольной коробки. Возвратная пружина размещается в отверстии стебля затвора. Задний конец направляющего стержня возвратной пружины входит в отверстие затыльника ствольной коробки, выполняя функции защелки крышки ствольной коробки.

Образец 1945 года.

Питание патронами осуществляется из неотъемного магазина на 10 патронов, расположенных в шахматном порядке, снаряжался пачкой (обоймой). Магазин снаряжается из обоймы, вставляемой в пазы верхней части стебля затвора. По израсходовании патронов затрор останавливается в заднем положении на затворной задержке. Карабин Калашникова 1944 г. имел секторный прицел, мушка защищалась кольцевым предохранителем, который допускает ведение огня до 800 м. Карабин Калашникова 1944 г. снабжен отъемным клинковым штыком.

В конструкции карабина, Калашников впервые начал пробовать придуманный им оригинальный и надежный способ замыкания в момент выстрела патрона в патроннике и сдвига гильзы с места после прохождения пулей газоотводного отверстия в стенке ствола. Необходимо было расчетами и ощупью найти самое оптимальное согласование размеров, сопряжений, перекрытий и зазоров, чтобы не потерять энергию вылета пули из ствола, обеспечить четкое взаимодействие деталей при извлечении и выбрасывании стреляной гильзы.

Как писал сам конструктор, создание карабина было его первым удачным опытом в разработке стрелкового оружия и послужило как бы генеральной репетицией в решении новых важных задач и, в частности, в создании автомата.

7,62-мм самозарядные карабины Калашникова в 1944-1945 гг. проходили полигонные испытания. Однако после принятия на вооружение Советской Армии самозарядного карабина Симонова актуальность дальнейшей работы над самозарядными карабинами отпала, и Калашников сосредоточил все свое внимание на разработке автомата, в чем как известно, ему удалось добиться большого успеха.

Именно с таким багажом конструкторской работы, в области оружейного дела, М.Т. Калашников и подошёл к конкурсу на автомат 1946 года. И интересно как скоро некоторые найдут в этих конструкциях творение другого народного самородка. С его сумрачным тевтонским гением. Да, да господа хорошие, у столь любимого вашего Гуго Шмайсера всего три класса образования. И "академиев" он тоже не заканчивал. А просто с детства помогал отцу, мастеру на оружейном заводе.

Именно с таким багажом конструкторской работы, в области оружейного дела, М.Т. Калашников и подошёл к конкурсу на автомат 1946 года. И интересно как скоро некоторые найдут в этих конструкциях творение другого народного самородка. С его сумрачным тевтонским гением. Да, да господа хорошие, у столь любимого вашего Гуго Шмайсера всего три класса образования. И "академиев" он тоже не заканчивал. А просто с детства помогал отцу, мастеру на оружейном заводе.