"Весна")

Автор: Алена Измайлова«Журчат ручьи,

слепят лучи

и тает лед,

и сердце тает.

И даже пень в апрельский день

берёзкой снова стать мечтает»

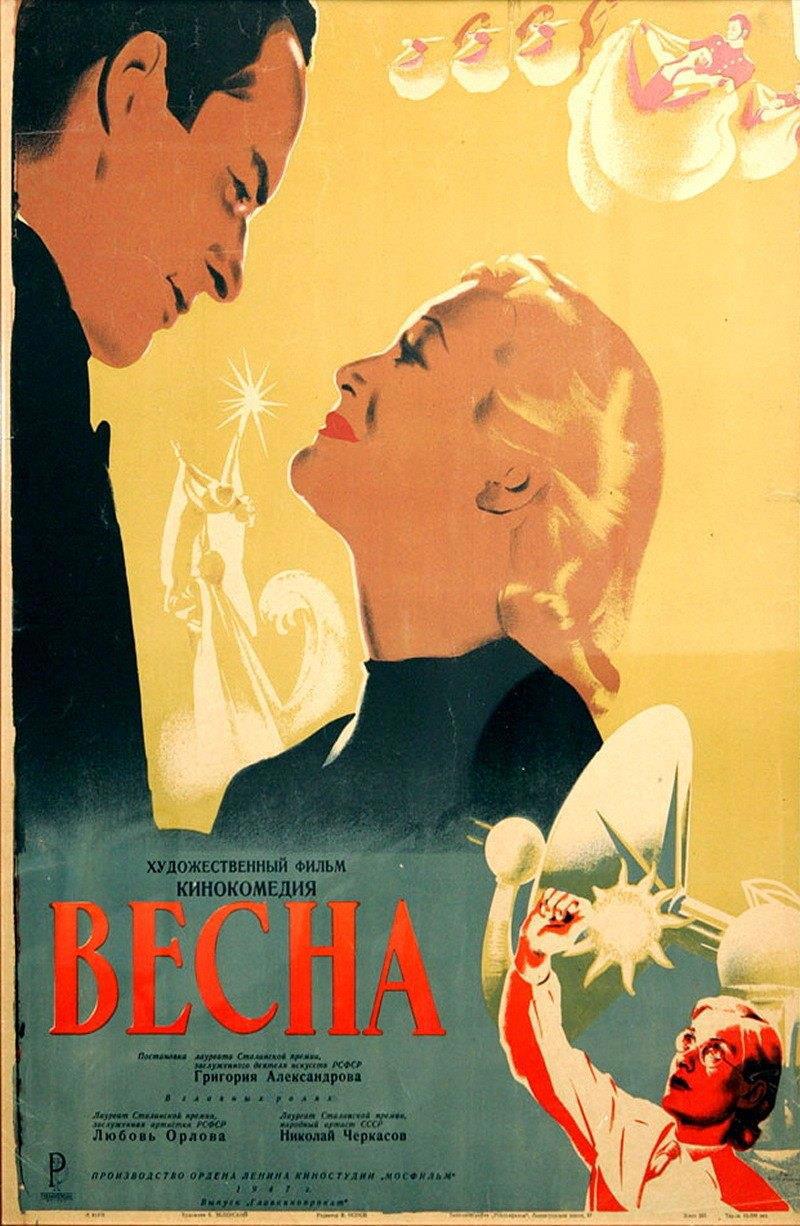

2 июля 1947 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Весна» режиссёра Григория Александрова с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях.

Сценарий фильма «Весна» был написан по мотивам музыкального спектакля «Звезда экрана», который с успехом шёл на сцене московского Мюзик-холла. Режиссёр Григорий Александров и его соавторы Морис Слободской и Александр Раскин закончили его 20 июня 1941 года — за два дня до начала войны…

Режиссёр Аркадий Громов перед съёмкой своего фильма решает ближе познакомиться с жизнью своих будущих персонажей (научных работников). Для этого он обращается за помощью в научно-исследовательский Институт Солнца.

Для исполнения главной роли в фильме помощник кинорежиссёра Громова Мухин (актёр Николай Леонидович Коновалов, 1884 – 1947) пригласил свою знакомую актрису из Театра оперетты Веру Шатрову. На прослушивании Громов отметил, что Шатрова как две капли воды похожа на Никитину.

Однако, по его мнению, Вера, постоянно работая в «легком жанре», привыкла играть легкомысленных особ и вряд ли сможет перевоплотиться в сосредоточенного, погруженного в свой внутренний мир научного работника и создать на экране достоверный образ советского учёного. Тем не менее, он решил дать претендентке на роль ещё один шанс и назначил дату нового просмотра.

Шатрова попросила директора театра Акакия Абрамовича (актёр Борис Яковлевич Петкер, 1902 – 1983) дать ей на время съёмок в фильме отпуск, но тот решил, что киношники хотят увести у него талантливую актрису, которую он до сих пор недооценивал, давая ей лишь небольшие роли в массовке.

Отпустить Шатрову он отказался, а чтобы она не ушла совсем из труппы, пообещал дать ей главную роль в предстоящем спектакле. Но постановка начинается в то же самое время, на которое у Шатровой назначены повторные пробы на студии.

Вера оказалась перед необходимостью сделать непростой выбор: пожертвовать работой в театре ради съёмок в картине, которая наверняка прославит её, или отказаться от предложения сняться в кино, чтобы иметь возможность сыграть долгожданную большую роль в оперетте.

Оба варианта девушке кажутся неприемлемыми, и она, не в силах выбрать, совсем отчаялась. В этот момент Мухину приходит в голову смелая идея, как справиться с этой сложной ситуацией: он предложил обратиться за помощью к Никитиной и уговорить её поехать вместо Веры на студию, ведь никто лучше неё не сыграет её саму.

Таким образом, Шатровой удастся убить двух зайцев: получить утверждение на роль в кинокартине и не упустить возможность показать себя, исполнив главную героиню в постановке театра.

Недолго думая, Мухин с Шатровой отправились на квартиру к Никитиной, и там Вера изложила свою просьбу удивлённой её визитом Ирине Петровне. Поначалу профессор, конечно же, отказалась, но узнав, что Громов собирается изобразить учёных как далеких от всего земного отшельников, не интересующихся ничем, кроме своих научных изысканий, изменила своё решение и отправилась на пробы с тайной целью попытаться изменить мнение режиссёра о людях науки.

Ничего не подозревающие Громов и его киногруппа принимают Никитину за Веру, и профессор узнаёт много нового о том, какое впечатление она производит на окружающих.

Сходство двух женщин не раз введёт в заблуждение их знакомых и станет причиной массы забавных недоразумений.

Вернувшись к работе после окончания войны, через шесть лет с момента написания сценария, Александров понял, что за это время он устарел и надо писать всё заново.

В первом варианте сценария профессор Никитина занималась условными рефлексами в институте физиологии, но к тому времени рефлексология была признана «ошибочным направлением» в науке.

Тогда её сделали физиком и отправили работать на военную промышленность. Потом она стала специалистом по взрывчатым веществам…

Профессию меняли восемь раз, пока учёный Пётр Капица не посоветовал режиссёру занять героиню изучением солнечной энергии.

Образ учёной дамы списали с доктора химических наук Зинаиды Ершовой, специалиста по атомной промышленности, которую называли «русская мадам Кюри».

Снимали фильм в то время, когда страна ещё не оправилась от последствий войны: в Москве чернели обгоревшие здания, разрушенные вокзалы, ещё не отменена была карточная система.

Для Института Солнца, где работала Никитина, требовались серьёзные декорации — надо было оборудовать целую лабораторию со сложной, почти фантастической аппаратурой.

Снимать на «Мосфильме» не было возможности — студию ещё не восстановили после войны, не было технического персонала.

Тогда съёмочная группа поехала в Прагу — работать на базе знаменитой киностудии «Баррандов», а декорации собирали по европейским киностудиям. Часть съёмок прошла в декорациях немецкого музыкального фильма «Девушка моей мечты».

Любови Орловой к тому моменту было 44 года. И она понимала, что камера перестаёт её любить и планировала после «Весны» перейти из кино на сцену театра Моссовета.

Чтобы ей было легче вписаться в коллектив, Александров пригласил в фильм ведущих актёров этого театра — Фаину Раневскую и Ростислава Плятта.

Орлова очень переживала из-за возраста, поэтому у режиссёра был ряд отработанных приёмов, благодаря которым актриса выглядела моложе.

Её снимали только под определёнными углами и только с мягкой подсветкой снизу, а чёрно-белое изображение дополнительно скрадывало изъяны.

«Весна» была одним из первых советских фильмов со спецэффектами. Профессору Никитиной предстояло встретиться со своим двойником, но специалисты по комбинированным съёмкам ещё никогда не сталкивались с задачей «раздвоить» актрису в одном кадре.

Команда долго пробовала разные варианты. Зеркала отпадали, потому что героини должны выглядеть по-разному, а проекционные экраны не давали нужного эффекта — было слишком заметно, что актриса стоит рядом с изображением.

В результате был придуман очень простой способ: половину камеры закрывали заслонкой, Любовь Орлова и Николай Черкасов вставали перед свободной частью и играли свою сцену.

Потом плёнка отматывалась, заслонка переставлялась, а Орлова в новом гриме и костюме переходила на другую сторону площадки и снималась уже с Михаилом Сидоркиным.

Получился идеальный «двойник» без монтажа, склеек и лишних ухищрений с техникой.

Николай Черкасов не собирался сниматься в «Весне», но изменил своё решение после того, как сама Любовь Орлова попросила его принять участие в создании картины. Актриса пригласила Черкасова к себе на дачу, и, встав перед ним на колени, добилась от него согласия сыграть роль Громова.

Создавая на экране образ режиссёра, Черкасов отчасти спародировал своего старинного приятеля – создателя легендарного «Броненосца “Потемкин”» Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898 – 1948, режиссёра театра и кино, художника, сценариста, теоретика искусства, педагога).

Григорий Александров использовал голливудские кинематографические находки — в том числе и сюжетные, тем более что действие происходит на киностудии.

Учёный Ирина Никитина совершает путешествие по сказочному и ненастоящему миру, «фабрике грёз», где всё возможно, где вечная весна.

Камера снимает героев через полупрозрачные занавеси, они то и дело встречаются на фоне декораций — Александрову удалось снять фильм не только о кинематографическом процессе, но и о самой природе этого вида искусства.

Комедийную нотку в фильм внесла героиня гениальной Фаины Раневской, экономка Никитиной по имени Маргарита Львовна.

Именно она произносит большинство фраз, ставших впоследствии крылатыми, например «Красота — это страшная сила!».

Другую классическую реплику произносит в картине завхоз института.

Солнца Бубенцов (Ростислав Плятт): «Где бы ни работать, только бы не работать!» или «Пифагоровы штаны на все стороны равны».

Вокальные партии в фильме исполнили Любовь Орлова (песня «Журчат ручьи», музыка Исаака Осиповича Дунаевского (1900 – 1955), слова Михаила Давыдовича Вольпина (1902 – 1988), Татьяна Евгеньевна Лаврова (1938 – 2007) («Заздравная», И. Дунаевский – Василий Иванович Лебедев-Кумач (1898 – 1949) и Красовицкая Вера Израилевна (1913 – 1982) («Лунное томление», И. Дунаевский – В. Лебедев-Кумач).

Но самая популярная, запоминающаяся песня из фильма «Весна», конечно, «Журчат ручьи».

Музыкальная комедия вышла в прокат летом 1947 года. За первый месяц её посмотрело 18 миллионов зрителей СССР и Чехословакии, а десятки стран закупили фильм для своего проката.

В том же году «Весна» участвовала в программе возрождённого Венецианского кинофестиваля и получила приз за лучший сценарий.

Награду за лучшую женскую роль в тот раз было решено отдать двум актрисам — её получили Любовь Орлова и звезда европейского кино Ингрид Бергман.