День рождения 2-го апреля

Автор: Дмитрий Янковский

Первое устойчивое воспоминание, после которого я с уверенностью могу сказать, что помню свою жизнь -- это торт. Круглый песочный торт, купленный, по всей видимости, в магазине. И мамины руки. Мама аккуратно выписывала на торте сгущенкой из фунтика "5 лет". Это был мой день рождения -- 2-го апреля.

И я сразу понял, что жду гостей -- ту немногочисленную компанию детей, которую принято было называть "своими". В отличии от "чужих", к которым и подходить-то было нельзя, и разговаривать с ними было нельзя, не то что приглашать за праздничный стол.

У них, у "чужих", и праздники были другими, я знал. И праздновали они их иначе, чем мы, обитатели трех "советских" домов, расположенных во дворе буквой "П". Они их праздновали со стрельбой и с кровью, которой бывали залиты все окрестности рыночной площади. Крови я боялся. Знал, что это кровь козлов и баранов, а не людская, но все равно боялся. И мне жалко было баранов.

Отца дома не было. Я уже знал где он, но почему-то говорить об этом было не принято. Так, говорили просто, мол, отец на работе. Без подробностей. Мы, кстати, очень многое почему-то вынуждены были обсуждать без подробностей. Я не понимал смысла этих табу, но следовал им, как следовали все взрослые. Потому что если им не следовать, мама как бы неуловимо вздрагивала, замыкалась и уводила разговор в другую сторону. Не ругала, не говорила, что так нельзя, а просто обходила подробности стороной.

Ко мне в гости должна была прийти полненькая девочка Ксюша, которая была года на два старше меня, шустрый Вадька Малков -- самый старший из нас, и тихая Танечка Грибова, моя ровесница. Других детей в "советских" домах не было. Очень мало было у нас детей, а взрослые все были очень чужие, занятые и неразговорчивые. За исключением Мамы Веры, конечно. Мама Вера учила нас читать и писать, учила танцевать танец "Яблочко" под старый проволочный магнитофон, снятый с самолета, учила уступать дорогу девочкам, галантно приглашать их на танец, и пользоваться салфетками. Почему-то все ее звали Мама Вера, хотя ничьей мамой она не была. Наверное, потому, что она для всех нас была мамой, когда нашим родным мамам было не до нас.

Перед приходом гостей мама велела мне помыть руки. Мытье рук было опасным для жизни занятием, но в то же время совершенно необходимым, поскольку микробов вокруг было полно, как говорил нам наш доктор. Имя доктора я не запомнил. Мы его всегда звали просто Дохтер, намерено коверкая слово. Дохтера никто из нас не любил, потому что большинство ограничений нашей незатейливой детской жизни исходило именно от него.

Мытье рук представляло опасность для жизни от того, что было связано с разжиганием печки, а печка была бензиновой, и могла взорваться. Чтобы ее разжечь, мама протирала толстое круглое окошко из стекла на котле, нажимала кнопку и смотрела, как раскаляется за окошком электрическая свеча. Затем она открывала маленький краник и прыскала в котел немного бензина. Он испарялся, и пары тут же взрывались со страшным глуховатым звуком. За окошком начинало пылать, и тогда мама открывала краник побольше, огонь разгорался, гудел, и делал нам горячую воду. Но не всегда и не у всех было так хорошо -- я раза два видел, как в арабских домах эти печки взрывались. Гореть, правда, в бетонных домах было почти что и нечему. Кроме людей, разумеется. Но горящего человека я видел всего один раз, да и то арабы его быстро сбили с ног, забили пламя клетчатыми головными платками куфиями, и закидали песком.

Конечно, руки можно было бы мыть и без горячей воды -- за окном и так пекло египетское, но это являлось необходимым ритуалом борьбы с микробами. Не увильнешь.

Потом пришли гости. Вадик Малков подарил мне толстую книжку "Волшебник Изумрудного Города" в темно-зеленой обложке с золотым тиснением. Читал я по-русски еще еле-еле, но картинки были великолепными, а на форзаце располагалась самая настоящая карта -- с дорогами, домиками и всякими чудесами. Полненькая Ксюша подарила мне набор разноцветных фломастеров. Там было двенадцать цветов, и среди них один такой нежно-розовый, что его хотелось тут же съесть. А Танечка Грибова подарила мне чудо.

Дело в том, что в Мерса-Матрухе, где мы жили по воле советского министра обороны, никогда не было снега. Ну, вот вообще никогда. Но в одном из моих детских евпаторийскийх воспоминаний снег был -- белый, пушистый и очень прохладный, совсем не такой, как раскаленный песок за окнами. И вот, Танечка подарила мне ночничок -- небольшую стеклянную полусферу, заполненную жидкостью и мелкой белой трухой. Если игрушку взболтать и поставить на стол, то внутри начинал падать снег. Ну, почти как настоящий. Он падал на пластмассовые зеленые елки, на белые сугробы и на олениху с олененком, стоящих среди этого театрального леса. На это чудо хотелось смотреть часами. А если еще и включить его, то там загоралась где-то лампочка, заливающая игрушечное пространство лунным светом. Снег на елках начинал искриться, а олени выглядели не пластмассовыми, совсем живыми, будто они просто замерли на миг, прислушиваясь к скрипнувшему на морозе дереву. И этот миг превратился в вечность.

И я сразу понял, что жду гостей -- ту немногочисленную компанию детей, которую принято было называть "своими". В отличии от "чужих", к которым и подходить-то было нельзя, и разговаривать с ними было нельзя, не то что приглашать за праздничный стол.

У них, у "чужих", и праздники были другими, я знал. И праздновали они их иначе, чем мы, обитатели трех "советских" домов, расположенных во дворе буквой "П". Они их праздновали со стрельбой и с кровью, которой бывали залиты все окрестности рыночной площади. Крови я боялся. Знал, что это кровь козлов и баранов, а не людская, но все равно боялся. И мне жалко было баранов.

Отца дома не было. Я уже знал где он, но почему-то говорить об этом было не принято. Так, говорили просто, мол, отец на работе. Без подробностей. Мы, кстати, очень многое почему-то вынуждены были обсуждать без подробностей. Я не понимал смысла этих табу, но следовал им, как следовали все взрослые. Потому что если им не следовать, мама как бы неуловимо вздрагивала, замыкалась и уводила разговор в другую сторону. Не ругала, не говорила, что так нельзя, а просто обходила подробности стороной.

Ко мне в гости должна была прийти полненькая девочка Ксюша, которая была года на два старше меня, шустрый Вадька Малков -- самый старший из нас, и тихая Танечка Грибова, моя ровесница. Других детей в "советских" домах не было. Очень мало было у нас детей, а взрослые все были очень чужие, занятые и неразговорчивые. За исключением Мамы Веры, конечно. Мама Вера учила нас читать и писать, учила танцевать танец "Яблочко" под старый проволочный магнитофон, снятый с самолета, учила уступать дорогу девочкам, галантно приглашать их на танец, и пользоваться салфетками. Почему-то все ее звали Мама Вера, хотя ничьей мамой она не была. Наверное, потому, что она для всех нас была мамой, когда нашим родным мамам было не до нас.

Перед приходом гостей мама велела мне помыть руки. Мытье рук было опасным для жизни занятием, но в то же время совершенно необходимым, поскольку микробов вокруг было полно, как говорил нам наш доктор. Имя доктора я не запомнил. Мы его всегда звали просто Дохтер, намерено коверкая слово. Дохтера никто из нас не любил, потому что большинство ограничений нашей незатейливой детской жизни исходило именно от него.

Мытье рук представляло опасность для жизни от того, что было связано с разжиганием печки, а печка была бензиновой, и могла взорваться. Чтобы ее разжечь, мама протирала толстое круглое окошко из стекла на котле, нажимала кнопку и смотрела, как раскаляется за окошком электрическая свеча. Затем она открывала маленький краник и прыскала в котел немного бензина. Он испарялся, и пары тут же взрывались со страшным глуховатым звуком. За окошком начинало пылать, и тогда мама открывала краник побольше, огонь разгорался, гудел, и делал нам горячую воду. Но не всегда и не у всех было так хорошо -- я раза два видел, как в арабских домах эти печки взрывались. Гореть, правда, в бетонных домах было почти что и нечему. Кроме людей, разумеется. Но горящего человека я видел всего один раз, да и то арабы его быстро сбили с ног, забили пламя клетчатыми головными платками куфиями, и закидали песком.

Конечно, руки можно было бы мыть и без горячей воды -- за окном и так пекло египетское, но это являлось необходимым ритуалом борьбы с микробами. Не увильнешь.

Потом пришли гости. Вадик Малков подарил мне толстую книжку "Волшебник Изумрудного Города" в темно-зеленой обложке с золотым тиснением. Читал я по-русски еще еле-еле, но картинки были великолепными, а на форзаце располагалась самая настоящая карта -- с дорогами, домиками и всякими чудесами. Полненькая Ксюша подарила мне набор разноцветных фломастеров. Там было двенадцать цветов, и среди них один такой нежно-розовый, что его хотелось тут же съесть. А Танечка Грибова подарила мне чудо.

Дело в том, что в Мерса-Матрухе, где мы жили по воле советского министра обороны, никогда не было снега. Ну, вот вообще никогда. Но в одном из моих детских евпаторийскийх воспоминаний снег был -- белый, пушистый и очень прохладный, совсем не такой, как раскаленный песок за окнами. И вот, Танечка подарила мне ночничок -- небольшую стеклянную полусферу, заполненную жидкостью и мелкой белой трухой. Если игрушку взболтать и поставить на стол, то внутри начинал падать снег. Ну, почти как настоящий. Он падал на пластмассовые зеленые елки, на белые сугробы и на олениху с олененком, стоящих среди этого театрального леса. На это чудо хотелось смотреть часами. А если еще и включить его, то там загоралась где-то лампочка, заливающая игрушечное пространство лунным светом. Снег на елках начинал искриться, а олени выглядели не пластмассовыми, совсем живыми, будто они просто замерли на миг, прислушиваясь к скрипнувшему на морозе дереву. И этот миг превратился в вечность.

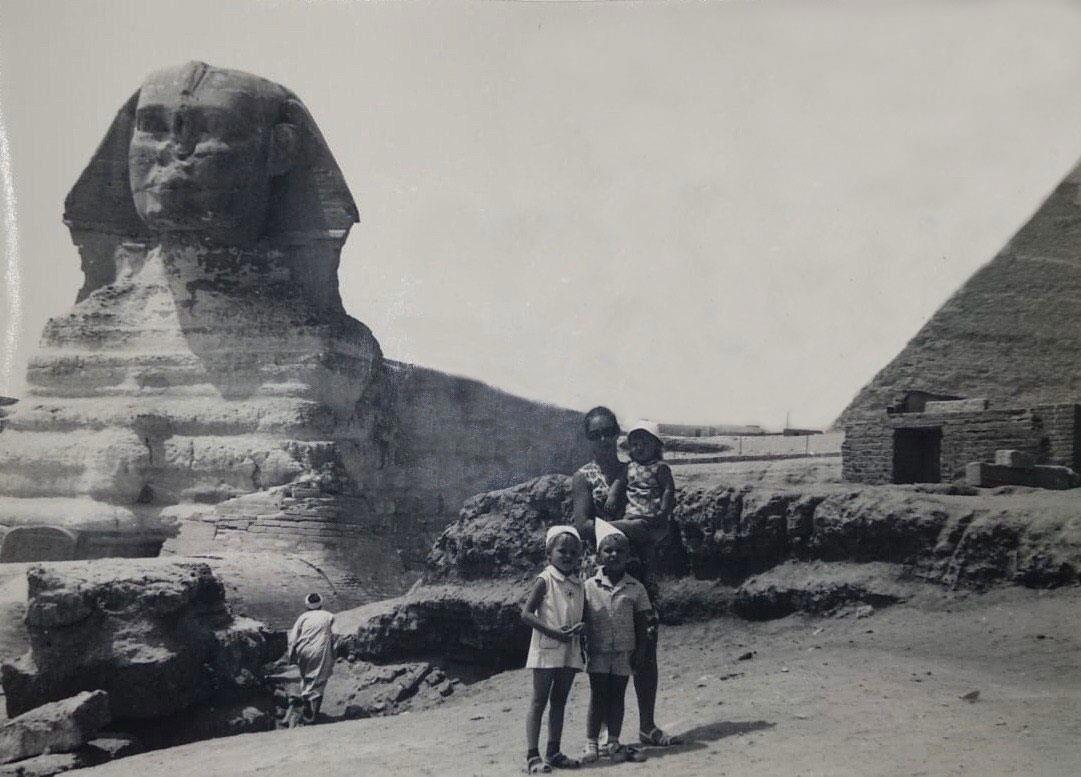

На фото мы с Танечкой Грибовой и моей мамой с сестренкой на руках. Эль-Гиза, 1973-й год.