Семь спасений Сергея Рыбина

Автор: Октавия КолотилинаПеред праздником мать достаёт старый альбом в красном бархате и начинает плакать. Она помнит очень мало: дед не любил говорить о войне, сжимал губы, отворачивался. Вот те сполохи, которые не оставили его до конца.

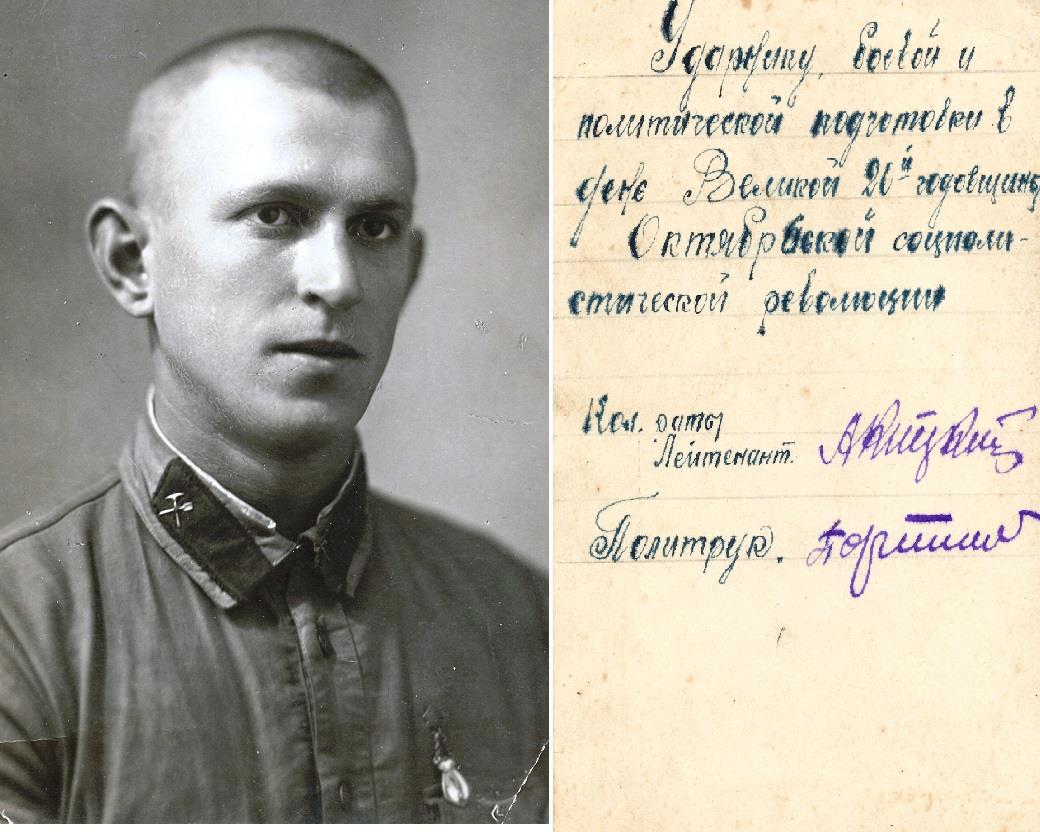

Сергей Петрович Рыбин, город Сталинград. Подпись:«На память Маме, Гене и Бабусе! В дни суровой Отечественной войны с извергом человечества Гитлером, 22 апреля 1942 года»

К моему деду смерть приближалась много раз: расстрельные 30-е, финская война, Великая Отечественная. Но было семь случаев, когда она заглядывала в глаза.

«У дворца кайзера Вильгельма, майор Ребров; Мишков, Новиков, Рудновский, Рыбин. Июль 1945 г., Берлин», Сергей – крайний справа

Случай первый.

Родился Сергей в 1915 году в селе Заколпье Гусь-Хрустального района. Когда окончил седьмой класс, семья решила отправить его учиться - старший сын, кормилец. Но на какие деньги?

Во времена НЭПа отец завёл лесопилку, а мать, Агрипина Михайловна, держала столовую для рабочих: подрастающие дочки помогали готовить, разносить. В тридцатом году лесопилку отобрали, столовую - тоже, вместе с первым этажом их деревянного дома. Семье с шестью детьми осталась лишь тесная мансарда.

Единственное сокровище, которое сохранилось у Агрипины от «жирных» времён - большой серебряный самовар, что стоял когда-то на витрине. Бока его украшали царские рубли, над краником блестел завиток ручки, а сверху восседал заварочный чайничек. Вот этот чайничек и хранится в нашей семье до сих пор - самовар продали и снарядили сына на учёбу в Нижний Новгород.

Вот этот чайничек от самовара и хранится у нас до сих пор.

Сергей поступил в техникум на электромонтёра, но отучился только первый курс. Было очень голодно. Они с другом отрезали у павшей лошади ногу, ели. Друг отравился, умер. Сергей тоже заболел и первый раз посмотрел в глаза костлявой. Однако помогло деревенское здоровье и отчаянное жизнелюбие: выкарабкался, бросил техникум и приехал домой.

Случай второй.

А дома ему не рады: сами голодали. Отец, Пётр, ездил по соседним деревням, чтобы достать для детей хоть полмешка зерна. В одну из поездок сильно простудился, заболел ревматизмом и сгорел в лихорадке. Похоронили. Агрипина работала санитаркой в больнице, но её пайка не хватало на детей и деда.

Поэтому Сергей пошёл чернорабочим на строительство завода им. Дзержинского в Гусь-Хрустальном, потом устроился ворочать шпалы на железной дороге. Ему было четырнадцать.

В Москву забрал дядя. Сам он ютился с женой и сыном в комнатёнке коммунальной квартиры, и племяннику пришлось спать на полу: голова в комнате, а ноги торчат в коридор. Работал Сергей электромонтером в Военэлектрострое. В Москве же, в 1936 году, его призвали на военную службу.

Монтёры Военэлектростроя, Сергей стоит первым.

И тут, в армии, смерть снова подкралась к Сергею, выскользнула из прошлого. Пришла анонимка - сын заводчика. Это означало: ГУЛАГ, а то и расстрел за сокрытие.

Командир вызвал к себе, шмякнул на стол донос. Сергей рассказал честно: да, был у отца заводик скобяных изделий в Гусь-Хрустальном, ещё до революции. Производство вышло в передовые, дверными петлями-ручками-шпингалетами обеспечивали всю Ивановскую область, и в Москву возили. Отец купил паровую машину, завёл общежитие для рабочих, медицинский пункт. Но завод сгорел, от компенсации Пётр отказался.

Командир посмотрел на «сына заводчика»: отличник боевой подготовки, первое место в беговых лыжах. Поднял тетрадный листок без подписи… И бросил в мусорку.

Случай третий.

Не успел Сергей отслужить, как началась финская война. Спортсмен-лыжник, он пошёл добровольцем на фронт, попал на Петрозаводское направление. Финские снайперы - «кукушки» - прятались в кронах деревьев, переговаривались птичьими криками. Чтобы не выдавало дыхание (на морозе поднимаются облачка пара), «кукушки» ели снег. Однажды они положили большую часть отделения, Сергея спас… Лимон.

В тот день красноармейцы шли четыре часа на лыжах, измотались. Перед деревушкой - внезапная остановка: надо пропустить грузовичок с важными людьми. Тягач притормозил, из окна высунулся старый генерал и осмотрел бойцов. Подозвал Сергея - видно, приглянулся спортсмен - и вручил дольку лимона.

Двинулись дальше. Ободрённый кислинкой и вниманием начальства, Сергей рванул вперёд, остальные отстали. Поэтому и не накрыл его снайперский огонь с чердака последней избушки, а товарищи все полегли…

«Ударнику боевой и политической подготовки в день Великой 20-й годовщины Октябрьской социалистической революции»

Прошёл он финскую войну, дослужился до старшего сержанта. И грянула Великая Отечественная.

Случай четвёртый.

Тут уж смерть смотрела, не отрываясь: Сергей состоял в технической части – прокладывал кабели, полз под пулями. Приходилось работать и сапёром. Особенно врезалось ему в память, как на минном поле кричал подорвавшийся солдат, но никто не решился за ним идти. Кричал долго, пока не затих…

Под Харьковом немцы взяли в клещи советские войска и методично утюжили артиллерией. Взводный получил чёткий приказ: «Стоять на месте!» Кольцо сжималось, ещё час промедления – и из окружения не вырваться. Командир понимал, что нарушить приказ – значит, пойти под трибунал; но решил спасти своих ребят, пусть и такой ценой. У техников была пара грузовиков с оборудованием, их забили людьми и рванули.

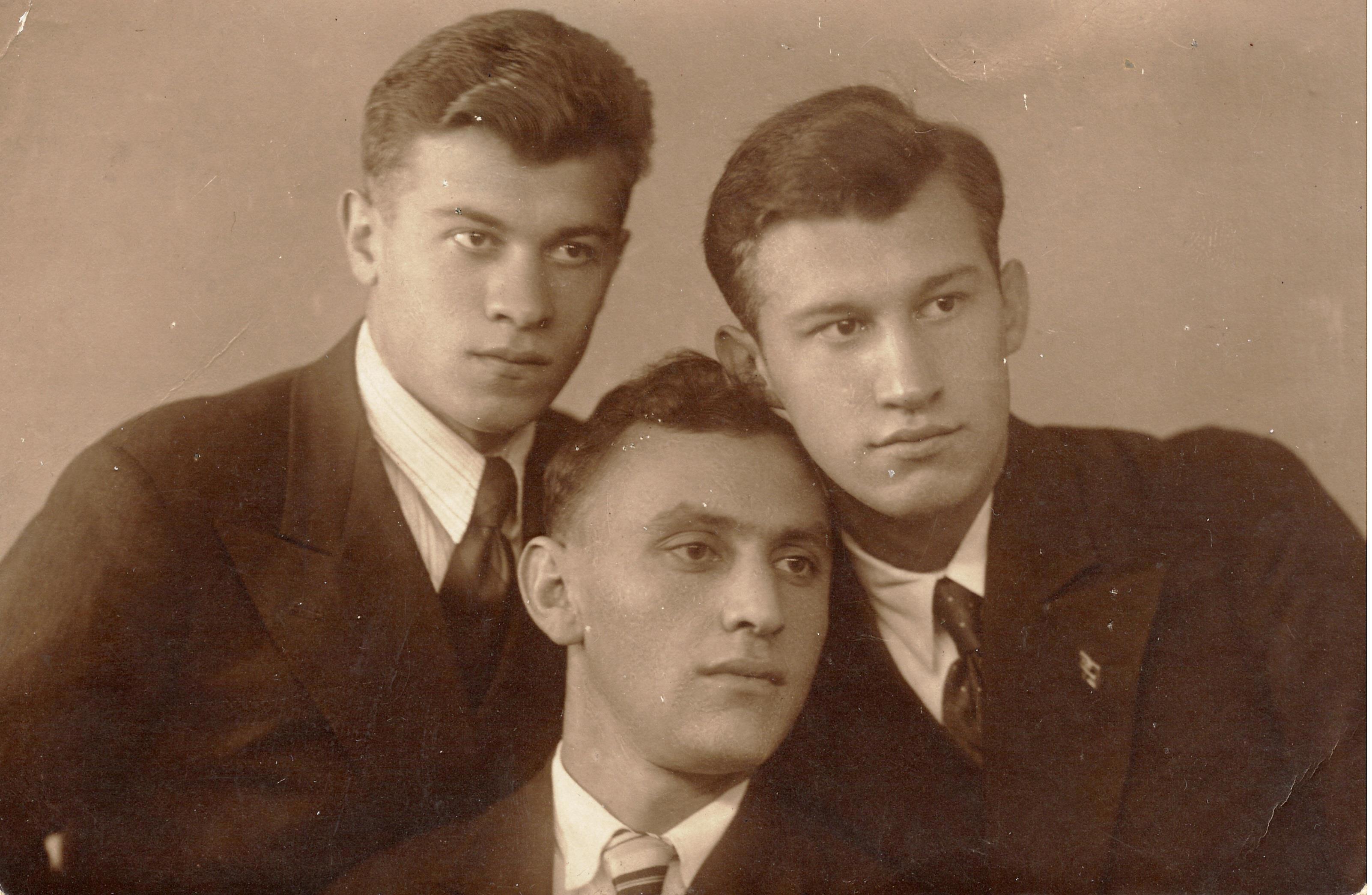

«Сержику от Юли и Лёни. 2/IX - 39 г., Ленинград»

Двоюродные братья Сергея - Зацепины, все трое стали комиссарами, попали в немецкий плен и были расстреляны.

Вдоль дороги во рвах тек спирт из взорванных цистерн, солдатам под страхом расстрела запрещалось спрыгивать и набирать этот спирт.

Из Харькова ушли последними. Тогда советская армия потеряла больше 270 000 человек, и среди них должен был оказаться мой дед. Но не оказался. А взводного в общей неразберихе отступления так и забыли отдать под трибунал.

Случай пятый.

Рота Сергея шла к Сталинграду, кухня отставала. Питаться было нечем, солдаты рвали колоски и варили в котелках.

Сергей Рыбин получил медаль «За оборону Сталинграда»

Грохотали бои августа 1942 года. Сталинград горел, люфтваффе сбрасывали бомбы – лавину за лавиной. Защищая город, Сергей знал: в каком-то из домов, изъеденных снарядами, в подвале, сидит его старшая сестра Клавдия с трёхлетним мальчиком Женей. Прорваться к ним возможности не было.

Тогда же Сергей опять чуть не попал под расстрел.

Утром роту построили, а он шатается. Командир махнул автоматчику: пьяный, ликвидировать. Вступились товарищи: не виновен, говорят, – угорел от лампы. Лампу делали из фугаса, и после ночи с такой в маленьком блиндажике, который закупоривали всеми возможными способами, многие не просыпались вовсе.

Спиртом от «пьяного» действительно не пахло, и смерть снова отвернулась первой.

Случай шестой.

На этой фотографии подписано карандашом: «Ростов – освобождение Сталинграда – Орлов – Курская дуга – Варшава –Берлин».

В Ростове после освобождения ходили по трупам своих и немцев, потому что те вмёрзли в землю и невозможно было их достать.

В Варшаве запретили показываться на улицах по одному. Сергей с другом пробирались среди обломков, когда сзади раздались выстрелы: поляки охотились на красноармейцев. Сергей начал отстреливаться, нападающие сбежали. Он взвалил раненого товарища на плечо, потащил в часть, другой рукой держал пистолет. Так и дошёл.

Первый слева - Сергей. «На память моим дорогим: Маме, Клаве, Геннадию и Жене, в день Победы над фашистской Германией. Ваш Серёжа. Берлин, 09.05.1945 г.»

Случай седьмой.

Анна Гуркалова, 1938 г.

Анна Гуркалова, 1938 г.

В сентябре 1946 года Сергей вернулся на родину, пошел работать электромонтёром в г. Оржоникидзе (Владикавказ). На электроподстанции «Севкавказэнерго» он встретил Анну Гуркалову, которая «убила в нём холостяка» и стала вечной любовью.

Их дочь - моя мама - хранит медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «Ветеран труда»; орден Отечественной войны II степени. Сергей Рыбин умер в 1995 году, когда страна разваливалась и гибла, но он верил - наш народ выживет, как выживал всегда.

Я помню своего деда: волосы полностью белые, глаза карие, сам мягкий и интеллигентный. После каждой фразы спрашивал: «Понимаете?» Только где же нам, детям нового времени, было его понять...