Бесстрашная эффективность парусов с мотором

Автор: Алексей «Рекс»Пора от флота воздушного перейти к флоту морскому. А на нём, как мы прекрасно знаем, в Эпоху Пара появляются пароходо-фрегаты. Об этом слышали все. Но были кораблики размером заметно меньше. Так описанная Жюль Верном в его романе "Дети капитана Гранта" яхта "Дункан" - имеет не только паруса но и паровую машину и ходовой винт. Фантаст указала и водоизмещение этой яхты - всего 300 тонн. В общем довольно небольшой по океанским меркам кораблик. Мог ли быть от подобного прок на военной службе?

В Эпоху Пара - не только мог, но именно подобные небольшие корабли и поставили на колени мощнейшую империю того времени. И потребовалось их для этого всего шесть.

Здесь речь пойдёт о кораблях, хотя и снабжённых паровыми машинами, но всё ещё полагавшимся на паруса. Понять неочевидные современному человеку нюансы войны под парусами попогут замечательные видео-лекции Кирилла Назаренко о парусном флоте:

После Крымской войны Россия осталась без флота на Чёрном море. Строго говоря, без флота она осталась ещё в самом начале осады Севастополя, когда Нахимов затопил его. Решение не лучшее, но что сделано то сделано. А защищать Россию надо. Выручили клиперы.

Об этих кораблях редко пишут. Ещё бы, за полвека службы они не участвовали ни в одном сражении, не сделали ни одного боевого выстрела. Но они сделали куда больше - без выстрелов они выигрывали войны раньше, чем те начинались. Как же такое возможно?

Ещё во время Крымской войны, когда союзники пиратствовали вдоль всех русских берегов, находившийся в Североамериканских Штатах со специальными поручениями адъютант дежурного генерала Главного морского штаба капитан-лейтенант А.С Горковенко направил в феврале 1854 г, генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу докладную записку «О гибельном влиянии, какое имело бы на торговлю Англии появление в Тихом океане некоторого числа военных крейсеров наших, которые забирали бы английские купеческие суда около западных берегов Южной Америки, в водах Новой Голландии и Китайских». Предлагалось следующее: «В Сан-Франциско легко можно купить нужное число клиперов… отлично-хороших ходоков, во всех отношениях способных к такому крейсерству». И далее: «Можно наверно сказать, что первое известие о взятии нашими крейсерами английских торговых судов произведет сильное действие на Лондонской бирже, цена страхования судов возвысится непомерно, все товары будут отправляться на американских судах и английское торговое судоходство в Тихом океане уничтожится. Те же самые крикуны, которые теперь требуют войны, попросят мира, тем более, что поймать наши крейсеры на пространстве океана будет делом почти невозможным, как бы многочисленны ни были военные суда, для того отряжаемые из Англии и Франции»

Великий князь Константин Николаевич, был поставлен командовать всем русским флотом волею своего отца, императора Николая I, 22 августа 1833 года - когда было Константину пять лет от роду. Ясное дело, что до собственно руководства его не допускали. И вот в 27 лет он получил-таки власть над флотом... но как он сам писал: «Пишу под грустным впечатлением всего, что вижу, и при горьком сознании, что я теперь не что иное, как генерал-адмирал без флота».

И он желал возродить русский флот. Именно благодаря этому его желанию в нашем флоте появились быстроходные клипера.

Наверняка читатель слышал о чайных клиперах. Такие возили чай из Китая. А ещё были шерстяные клиперы - возили шерсть из Австралии. Путь из Китая до Англии вокруг Африки (Суэцкого канала ещё не было) клиперы проходили за 90, максимум 100 дней. Матросы в белоснежных робах смеялись над вечно чумазыми кочегарами с чадящих пароходов, безнадёжно отставших где-то за кормой.

Первые шесть русских клиперов были заложены в Архангельске 5 января 1856 года - в полярную ночь и суровые морозы. А в 1857 году, когда весь мир знал, что флота у России больше нет - клиперы вышли в океан. Андреевский флаг вновь замелькал в Средиземном море, в Атлантическом и Тихом океанах. То есть на всех основных торговых путях, без которых существование Британской Империи становилось невозможным.

Первым же делом клиперов стало противодействие Англии в её агрессии против Китая, известной как Опиумные войны. Советские люди любили индийский чай, а некоторые гурманы - цейлонский. Но мало кто знал, что чайные плантации Шри-Ланки в XIX веке использовались английскими колонизаторами для выращивания опиума - который кораблями везли в Китай. И когда китайские власти попытались помещать этому - разразились Опиумные войны. Для оправдания нападения 1860 года, англичане выдвинули и вовсе анекдотичный повод, будто их посланников не пустили в Пекин. Демонстрация русского флота не только помешала одной из десантных операций англичан, но и побудила китайское правительство наконец-таки разграничить спорные с Россией территории, с выгодой для русских.

На следующий год русские клиперы помешали планам англичан захватить японский остров Цусима, который имел важное стратегическое значение в регионе.

В январе 1863 года в Польше вспыхнуло восстание, которое сейчас почему-то принято считать народным. Странно, ведь 1863 год это как раз реформы в Российской империи, освобождение крестьян... а они бунтуют?

Так крестьяне и не бунтовали. Бунтовала шляхта. А польская шляхта того времени весьма интересная субстанция. Начнём с того, что их было невероятное количество - около полумиллиона! Это при том что в пределах всей Российской империи жило всего-то 6 миллионов поляков. То есть 1 пан на 12 простолюдинов. Для сравнения: на 50 миллионов остального населения европейской части империи приходилось всего лишь чуть больше ¼ миллиона потомственных дворян. То есть 1 дворянин на 200 простолюдинов.

Как же так получилось, что поляки такие родовитые? Да очень просто, у них любой, у кого была сабля и немного денег, мог купить себе благородный титул. Попросту говоря, все эти «родовитые» паны были потомками самых обычных наёмников, осевших в Польше со всей Европы в ходе Тридцатилетней войны. Но когда часть Польши вошла в состав Российской империи, то - дабы никого не обижать - панам даровали права российских дворян. Да только панам показалось этого мало. Им захотелось большего. Панам потребовались холопы! И лозунгами восстания было вовсе не освобождение - а «Польша от можа до можа», то есть от Балтики до Чёрного моря, и обязательно чтоб все не-католики платили панам дань.

Получалась парадоксальная ситуация: царь пытается крестьян освободить и жизнь их улучшить - а восставшие наоборот хотят закабалить и обобрать. И обирали! У своих же польских крестьян отбирали хлеб, лошадей, деньги, да всё что приглянется - всё на благо восстания против тирании! Удивительно ли, что прежде всего сами же крестьяне и помогали русским войскам бороться с такими «освободителями».

Но восстание возникло не само по себе. Оно подпитывалось оружием, доставляемым через Балтийское море. А русский флот оказался заперт льдами Финского залива...

Тут же были вызваны из океанских походов два клипера, которые и занялись досмотром подозрительных судов на Балтике. А две русских эскадры отправились за океаны. Зачем? Но ведь в это же время шла Гражданская Война в США, известная как Война между Севером и Югом. Англичане и французы готовы были вмешаться в эту войну, причём 35-тысячная французская армия уже находилась в Мексике. Но под конец сентября одна русская эскадра достигла Нью-Йорка, а другая Сан-Франциско. Через неделю пассажирский пароход привёз американские газеты в Лондон. Произошло всё, что предрекал Горковенко: паника на бирже, судоходные компании задрали стоимость фрахта, страховые начали менять правила страховок.

Потому что неуловимые русские клиперы могли в любой момент нарушить все транспортные артерии Британской Империи. Естественно что после этого польское восстание стало идти на убыль. А американские портовые города перестали бояться внезапного нападения корсаров с британским или французским патентом.

Что же это были за чудо-корабли, ставящие на колени империи? Как ни странно, но по сути - самые типичные суда Эпохи Пара. Для первых клиперов архангельской постройки длина 46.3 м, ширина 8.4 м, а осадка 3.9 м. Сейчас военное судно таких размеров назвали бы скорее катером. Корпуса архангельских клиперов были построены из лиственницы, с отдельными элементами из дуба и сосны. Крепления подводной части медные, а надводной — железные. Паровая машина мощностью от 200 до 300 лошадиных сил, была установлена в трюме со смещением к корме. А по центру находилась самая тяжёлая часть - котлы. На части клиперов было 3 котла и запас угля в 57 тонн, на других только 2 котла зато угля 95 тонн. Тогдашние машины были весьма прожорливы, пароходу угля хватало на 3 в лучшем случае 5 дней. Русский клипер с 3 котлами мог пройти 10-узловым ходом 700 миль, а с 2 котлами 9-узловым ходом 1730 миль.

Надо заметить, что все механизмы архангельских клиперов были Ижорского завода. Вскоре после окончания Крымской войны началась постройка более крупных клиперов по заказу русского правительства на петербургских, финских и даже английских(!) вервях. Как видим, капиталист даже врагу охотно продаст оружие против своей Родины, была бы прибыль. Качество финских машин было низким, приходилось потом переделывать в Кронштадте. А вот Англия вполне оправдывала звание тогдашней кузницы мира, клиперы с английскими машинами развивали 12.5 и даже 13 узлов. Но вернёмся к архангельским клиперам.

Машина предназначалась только для безветрия или для маневрирования в бою. А наибольшую часть плавания клипер шёл под парусами. И что касается парусов, то они были самые наилучшие. Клиперы имели 3 мачты, и все они не были поставлены вертикально, а имели заметный завал к корме - это позволяло им лучше держать ветровую нагрузку под парусами. По первоначальному проекту площадь парусов была распределена между грот-мачтой и бизань-мачтой примерно одинаково, и только фок-мачта (то есть передняя мачта), несла заметно больше парусов. Для современного человека тут будет понятнее аналогия с автомобилем - клипер уподоблялся переднеприводному авто. Но после первого же похода из Архангельска в Кронштадт вокруг Скандинавии, решили добавить прямых парусов на фок-мачту по проекту будущего адмирала, а тогда капитана 1-го ранга Попова. И ещё спустя несколько лет, тот же Попов вновь изменил паруса и это последнее изменение оказалось наилучшим. Теперь грот-мачта так же получила несколько дополнительных прямых парусов, а вот бизань была укорочена и площадь её парусов уменьшена. Но общая площадь парусов - а значит и скорость под парусами - оказалась теперь больше, при том что центр ветрового давления на корабль удалось сохранить в прежней выгодной точке.

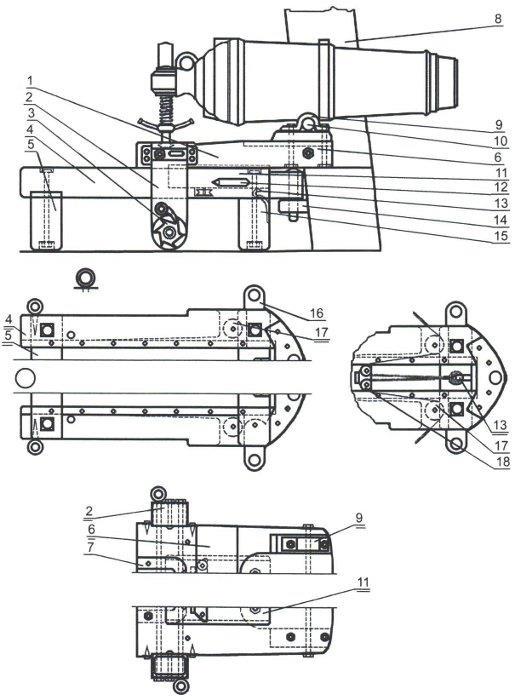

Парусное вооружение клиперов архангельской постройки по первоначальному чертежу (1855–1856 гг.) Парусное вооружение клиперов архангельской постройки по первоначальному чертежу (1855–1856 гг.) 1 — бом-кливер; 2 — кливер; 3 — фока-стаксель; 4 — брифок; 5 — штормовой брифок; 6 — фок; 7 — штормовой фок; 8 — фор-топсель (рейковый); 9 — грот-стень-стакоель; 10 — грот; 11 — штормовой грот; 12 — грот-топсель (рейковый), 13 — крюйс-стень-стаксель; 14 — бизань; 15 — штормовая бизань; 16 — крюйс-топсель (рейковый) |

Парусное вооружение клиперов архангельской постройки по чертежу 1857 г Парусное вооружение клиперов архангельской постройки по чертежу 1857 г добавлены следующие паруса: 17 — второй фока-стаксель; 18 — фор-марсель; 19 — фор-брамсель; 20 — фор-бом-брамсель; 21 — ундер-лисели (треугольные); 22 — фор-масалисели; 23 — ринг-тейль; 24 — грот-топсель (треугольный); 25 — крюйс-топсель (треугольный); убран фор-топсель (8) |

Парусное вооружение клиперов архангельской постройки : клипер «Опричник» в 1859 г имел следующие дополнительные паруса: 26 — бригрот; 27 — штормовой бригрот; 28 — грот-марсель; 29 — грот-брамсель; 80 — грот-марса-лисели; Парусное вооружение клиперов архангельской постройки : клипер «Опричник» в 1859 г имел следующие дополнительные паруса: 26 — бригрот; 27 — штормовой бригрот; 28 — грот-марсель; 29 — грот-брамсель; 80 — грот-марса-лисели; убраны фор-бом-брамселъ(20), грот-топсели (12,24) и крюйс-стень-стаксель(13 |

Если это объяснение о парусах кажется сложным - то так оно и есть. Плавание под парусами это особое искусство. Но без него Эпоха Пара была бы немыслима.

Русские клиперы не были первыми кораблями с паровой машиной, но на них было применено редкое и одновременно остроумное решение одной проблемы, характерной только для судов с парусами и двигателями. Нет, речь вовсе не о трубе. Труба, разумеется, была сделана заваливающейся, чтобы не мешать управляться с парусами. Но что же ещё может мешать парусам?

Как ни странно, проблема под водой. Винт - вот что снижает скорость хода под парусом. Тогда как обводы подводной части корабля совершенны и он легко рассекает волны, то неподвижный винт тормозит судно. Чтобы не терять ход под парусами, паровым кораблям приходилось идти с машиной на малом ходу - медленно вращающийся винт оказывал меньшее сопротивление движению.

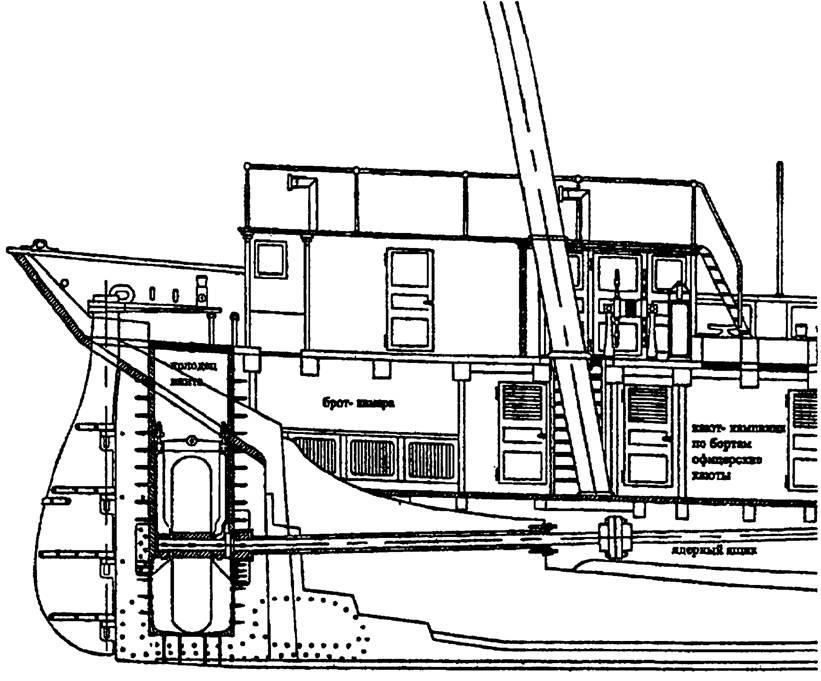

Винтовой колодец

На русских клиперах вместо этого был устроен винтовой колодец, в который винт, когда в нём не было надобности, поднимали целиком. Благодаря этому клипер шёл не хуже чисто парусного и при этом не тратил уголь.

Артиллерия клиперов, как и всего русского флота к 1857 году, была гладкоствольная. А именно: одна 60-фунтовая пушка на поворотной платформе, что позволяло вести огонь на оба борта, и две 24-фунтовые пушко-каронады. Всего 3 орудия? Но это самые лучшие орудия на протяжении большей части XIX века. И мы рассмотрим подробнее, чем же они так хороши.

Начнём с непривычно звучашего названия пушко-каронада. Или, как их ещё называли - карронада. Изобрёл её Чарльз Гаскойн, который управлял Карронским (Саrron) литейным заводом в Шотландии в графстве Штирлинг. От названия завода и пошло название орудия. По сути это была та же пушка, но с укороченным стволом. Не более 10 калибров - тогда как у пушек обычно ствол был около 20 калибров. А раз ствол короче - то можно меньше сделать камору под пороховой заряд. А раз камора меньше - то можно сделать тоньше стенки ствола. В итоге получалось орудие того же калибра - но раза в полтора-два легче и в несколько раз дешевле. И отдача меньше, а раз так то и лафеты для них дешевле, а в обращении удобнее. Правда ядра из каронады летели с малой скоростью, и потому деревянный борт линкоров, имевший толщину от ½ до целого метра, не пробивали. Зато каронады отлично стреляли картечью и книпелями. Их выстрелы с малой дистанции расчищали палубы вражеских кораблей. Поскольку в то время накат (то есть возврат орудия на позицию выстрела) и даже наведение требовали значительных физических усилий, то для орудия меньшего веса требовалось меньше прислуги. А перезаряжать и наводить на цель их успевали быстрее.

При бое на ближних дистанциях они вполне оправдывали себя. Для эскадренного боя каронады к Крымской войне уже потеряли былое значение - но вот против торговцев и пиратов оставались грозной силой. Вне всякого сомнения, что одного выстрела пушко-каронады русского клипера хватило бы чтобы очистить вражескую палубу от толпы рвущихся на абордаж головорезов или же разнести в щепки паруса и мачты строптивого браконьера.

Каронады русского флота были самые лучшие. Ещё бы, по распоряжению Екатерины II, для налаживания их производства за большие деньги сманили из Англии самого изобретателя этого оружия. С 1786 года и до своей смерти в 1806 году Гаскойн поднял русскую пушечную промышленность на прежде небывалый для неё уровень качества производства. А кроме того улучшил и собственное изобретение. Все русские каронады имели длину канала ствола не более 7½ калибра, а полную длину орудия 12¼ калибра. Благодаря этому для 24-фунтовой каронады полная длина орудия 59½ дюйма или чуть больше полутора метров. А длина ствола 24-фунтовой пушки 21 калибр, а с 1838 года 19.6 калибров. Но это только сам канал ствола. Полная же длина орудия немного менее 4 метров. Что проще разместить на стеснённом пространстве палубы - орудие в 4 метра длиной или только в полтора? И это мы ещё не учли размер станка для орудия и длину отката.

При одинаковом калибре 24 фунта (что соответствует 5.95 дюймов или 151.1 мм), вес 24-фунтовой пушки 3440 кг - против 1601 кг веса 24-фунтовой каронады. Станок же для каронады весил всего лишь 352 кг, по тем временам столько же весили станки для самых лёгких пушечек, которые ставили на шлюпки, и если из той пушечки что и можно было пробить, то разве такую же шлюпку.

24-фунтовая пушко-каронада

Каронада от пушки отличается следующими конструктивными особенностями (в порядке: снизу и по часовой стрелке):

- отверстие для оси - пушка отливалась заодно с цапфами, а каронада цапф не имела, зато вблизи своего центра тяжести имела отверстие для железной оси станка

- отверстие для винта - имело резьбу для подъёмного винта, с помощью которого наводчик придавал стволу каронады желаемый угол возвышения, причём мог делать это довольно быстро и в одиночку, тогда как с наводкой пушки управлялись двое, а то и четверо

- отверстие для брюка - брюк это толстый канат, которым обматывалось и орудие и станок, и закреплялось к борту с целью ограничения длины отката

- запальное отверстие - приводит в камору, которая у каронады всегда меньше калибра ствола

- распал - уменьшает дульное пламя, ведь из-за короткого ствола при выстреле вслед за снарядом вылетают продолжающие гореть частицы пороха, которые могут опалить борт - потому из каронады полагалось стрелять выдвинув ствол не менее чем на 16½ дюймов за борт; так же распал уменьшал вероятность образования трещин у ствола чугунных орудий, а каронады (как орудия дешёвые) отливали именно из чугуна

И станки у русских каронад были самые лучшие, конструкции Борисова.

Станок Борисова для 24-фунтовой каронады:

1 — станок; 2 — опора станка; 3 — колесо опоры; 4 — брус платформы; 5 — задняя подушка; 6 — основа станка; 7 — упор подъёмного винта; 8 — проём порта; 9 — горбыль; 10 — ось; 11 — направляющий брус станка; 12 — отверстие для лопаря; 13 — гак крепления лопаря; 14 — бортовая подушка; 15 — передняя подушка платформы; 16-обух; 17-блок платформы; 18-блок станка

Между прочим, такими же 24-фунтовыми пушко-каронадами был вооружён русский бриг «Меркурий», в 1829 году выигравший бой у двух турецких линейных кораблей. А ведь «Меркурий» был двухмачтовым судёнышком около 30 м длиной и водоизмещением примерно 450 т. Интересно, что на случай штиля, «Меркурий» имёл большие вёсла, по 7 с каждого борта, которыми приходилось грести стоя. У этого знаменитого брига был 22-пушечный предшественник с тем же именем, только служил он на Балтике. Вёсла он то же имел, они не раз выручали русский флот в балтийских шхерах, начиная со знаменитой победы при Гангуте, одержанной флотом русских галер над шведами. И в 1789 году, в очередную шведско-русскую войну, балтийский «Меркурий», маневрируя на веслах, подошел с кормы к шведскому 44-пушечному фрегату «Венус», и в упор открыл огонь из 24-фунтовых каронад. «Венус» мог отвечать лишь огнем двух ретирадных 6-фунтовых пушек. Но на ближней дистанции 24-фунтовые каронады по мощи огня ничем не уступали самым распространённым на флоте того времени 36-фунтовым пушкам. Под таким шквалом даже храбрые шведы спустили флаг. А времени этот бой занял по одним сведениям 2½ часа, а по другим и не более получаса.

Заметим, что оба «Меркурия» использовали только картечь да книпели, иногда ядра. Бомбы и гранаты уже были известны, но применялись разве что по береговым целям. Подводил запал. Но в 1822 году французский артиллерист Пексан сумел сконструировать надёжный запал для бомб и изобрёл бомбические пушки. Они имели ствол короче, чем у обычных, зато калибр заметно больший. Во французском флоте основной калибр был 30-фунтов - а после принятия на вооружение бомбических орудий стал 80-фунтов! Разумеется, разрыв такой крупной бомбы производил сокрушительные повреждения на деревянных кораблях. Так и дальность стрельбы то же увеличилась. Если ранее эффективен был огонь не далее 150 м - теперь бой вели и до 1000 м. А главное поверили в силу взрыва. А прежнее проламывающее действие ядра, ради чего и были когда-то придуманы каронады - отошло в прошлое. Вместе с книпелями и брандкугелями (то есть зажигательными ядрами).

Поэтому в боекомплект 24-фунтовой пушко-каронады руских клиперов входили:

- ближняя картечь в корпусе весом 12.3 кг

- чугунная бомба весом 8 кг

Табличная дальность стрельбы бомбой 2600 м при угле возвышения 14°. Совсем немало по тем временам. В боекомплекте клипера было по 150 выстрелов на ствол для 24-фунтовых пушко-каронад.

Но настоящая «длинная рука» клипера это 60-фунтовая пушка. Она уверенно держала врага на почтительной дистанции. Ведь была она тогда самой мощной русской корабельной пушкой. И в полевой и даже в крепостной артиллерии столь мощного орудия не было. Калибр ее составлял 7.7 дюйма (196 мм), а длина ствола 17.6 калибра. Вес орудия 300 пудов (4914 кг). В боекомплект пушки входили:

- стальное ядро весом 30.3 кг

- чугунное ядро весом 26.2 кг

- чугунная бомба весом 18.7 кг, снаряженная 0.82 кг черного пороха

- картечь дальняя в железных кругах (9 ядер диаметром 80,6 мм и весом около 2 кг)

- картечь ближняя в железном корпусе (4 пули диаметром 46 мм и весом по 375 г и 108 пуль диаметром 36.6 мм и весом по 183 г)

Стальное ядро предназначалось для стрельбы по только что появившимся броненосцам, максимальная толщина брони которых не превосходила 4½ дюймов (114 мм). В ходе стрельб по макету отсека британского броненосца стальные ядра 60-фунтовой пушки с расстояния 100 саженей (213 м) пробивали 114.3-мм броневую плиту, но правда застревали в деревянной обшивке. А броня в то время нашивалась сверху на толстый деревянный борт. Поэтому броненосцев конечно следовало избегать - что клипер благодаря скорости мог сделать легко.

Зато чугунное ядро могло пробить любой другой корабль на оба борта на дистанции до 3519 м при угле возвышения 18°. Дальность стрельбы бомбой была чуть меньше — 3148 м.

Дальняя картечь поражала противника на дистанции до 740 м, а ближняя — на дистанции до 300 м. В боекомплект клипера входили 200 выстрелов для 60-фунтовой пушки.

На первый взгляд, клипер имел всего-то три орудия - и это в эпоху сто-пушечных (и более) кораблей. Но мы теперь знаем что это были за орудия. Клипер имел полный спектр артиллерийского вооружения своей эпохи, и в течении большей части XIX века был опасен для большинства военных кораблей вероятного противника.

Что интересно, русский клипер оказывался практически неуязвим для самых сильных пушек береговой обороны того времени. Так в 1868 году на Мотовилихинском заводе в Перми отлита чугунная Пермская царь-пушка, образцом для которой послужило американское орудие парохода «Поухатан». Вес вместе с лафетом 144 тонны, калибр 508-мм. Летом 1869 года орудие испытано стрельбой, произведя 314 выстрелов, часть из коих увеличенным до 120 кг пороховым зарядом. Предназначалось орудие для установки в Кронштадте на форте «Константин». Правда, пока её везли, орудие успело устареть. И не мудрено, хоть ядро весом 459 кг конечно пробивало бы любой броненосец вплоть до начала XX века, но при штатном пороховом заряде в 53 кг дальность стрельбы всего 1.2 км.

Пермская пушка могла бы стрелять и подальше. Вот англичане специально для кампании в Крыму делали мортиру. Чтобы её перевезти под Севастополь, пришлось орудие делать разборным. Конструкция вышла очень сложной даже для «кузницы мира». Было заказано 2 мортиры, но одна подрядившаяся фирма так и не смогла закончить работу и обанкротилась. Другая же своё орудие завершила только через год после окончания войны. Вес бомбы этой мортиры был более тонны, вмещал 2 центнера пороху. При оптимальном угле возвышения дальность выходила в 2.4 км - вдвое лучше чем у пермской царь-пушки. Вот только гигантская мортира выдерживала лишь 6-7 выстрелов. А стоила 14 тысяч фунтов, да каждый выстрел обходился в 675 фунтов. Для сравнения: целый завод, на котором Гэррет строил свои паровые подводные лодки обошёлся в 2 тысячи фунтов.

Конечно, англичане могли сделать и что-то получше. И сделали. Правда только в 1874 году. Орудие береговой обороны RML калибра 17.71 дюйма производства завода Уильяма Армстронга. Ствол длиной 10 метров теперь уже не из чугуна, а из лучшей стали. Снаряд весом 910 кг подавали к орудию 18 человек. Всего расчёт 35 человек. Виды снарядов: бронебойные, фугасные и шрапнель (вес собственно шрапнели в таком снаряде 100 кг). Дальность стрельбы 6 км! Куда уж тут русскому клиперу с его дальностью стрельбы в жалких 3 от силы 3½ км. Но таких орудий было изготовлено всего несколько: 8 для итальянских броненосцев, и по 2 для Мальты и Гибралтара. Богатая британская корона смогла позволить себе раскошелиться на защиту лишь двух своих ценнейших портов. А, скажем, такая территория короны как Новая Зеландия, хоть и обзавелась 17 фортами, но продолжала дрожать в страхе перед русским нашествием. Ещё бы, почти до самого конца XX века, русский клипер мог, не входя в зону досягаемости берегового форта, преспокойно расстреливать порт и город, вызывая пожары и производя опустошение. И безнаказанно продолжать путь к следующему беззащитному английскому порту.

Конечно, русские никогда так не поступали. Слишком миролюбивы и первыми в драку не лезут. Но если бы поступили, то история даёт нам пример из Гражданской войны в США. С 10 августа 1862 года построенный в Англии для конфедерации трёхмачтовый парусно-паровой шлюп «Алабама» начал свой рейд. С 5 сентября 1862 года, когда был задержан первый корабль под флагом северян, и по 19 июня 1864 года, когда «Алабама» приняла свой последний бой, рейдер утопил 65 торговых кораблей противника. Это примерно треть от всех потерь торговых кораблей северян. Сумма утраченных только от действий «Алабамы» грузов исчислялась в 6 миллионов долларов того времени. Правда, всего за войну северяне потеряли лишь 5% от своего торгового флота. Казалось бы не много. Но капитаны и экипажи этих судов проклинали не южан - а Линкольна и всё правительство! Проклинали в прямом смысле, тому есть свидетельства современников. На биржах царила паника, а страховщики задирали ставки. Неудивительно, что северяне были обрадованы, когда в их порты стали заходить русские клиперы, имевшие приказ препятствовать действиям корсаров. Прибытие любого русского корабля превращалось в праздник для всего города. Ещё бы - ведь пока русские в порту, можно спать спокойно.

Не любят американцы вспоминать о том, как их спасли русские клиперы. И тому есть причина - ведь те же самые клиперы мешали американскому браконьерству на Чукотке. Как американцы спаивали индейцев, точно так же они спаивали чукчей, выменивая за бесценок, а то и отбирая всё что чукча добывал охотой или промыслом. И только когда стали ходить вдоль наших тихоокеанских берегов наши клипера - иноземным «торговцам» пришлось убраться восвояси. Заметим, что с задержанными нарушителями обходились довольно мягко. Но требовали всё выменянное вернуть чукчам, а изъятые бочонки с водкой разбивали тут же на берегу.

Клипер - замечательный корабль. Он и нападающий, он же и защитник. Пусть не самый могучий - зато всюду поспевающий. Да, с тех пор многое изменилось, появились корабли летящие по волнам, и самому быстрому клиперу за ними уже не угнаться. Но и ныне нашлось бы клиперу дело. Та же дозорная служба, охрана территориальных вод от браконьеров. Тут не нужна рекордная скорость, а вот способность долго находиться в море, ведя наблюдение и демонстрируя флаг - вот это нужно. Служба парусника тут выгодна вдвойне - он не только в море может находиться дольше, но и стоимость его похода дешевле. Ведь не так дорог корабль - как дорого обходиться его содержание. А в походе расходы возрастают ещё на порядок. И это актуально не только для России при Ельцине. Некогда владычица морей Британия уже с 1970-х годов вынуждена экономить на флоте, как мы стали только в постсоветское время. Чем больше рубежи, тем больше нужно кораблей - и нет такой страны, которая могла бы себе позволить не считать деньги.

Конечно, если возрождать клипера, то строить их нынче нужно не из дерева. Увы, штатный срок жизни деревянного корабля всего 8 лет. Ремонт это полная замена обшивки, что обходится едва ли не дороже постройки нового корабля. Поэтому уже русские клиперы второго поколения строили смешанной конструкции с большим использованием металла. А современные технологии предоставляют в распоряжение корабелов практически вечный пластик. Да и двигатель нынче будет конечно не архаичная паровая машина.

И всё же даже древний архангельский клипер с ижорской паровой машиной силой в 200 лошадей - мог бы быть полезен отечеству и в XXI веке. Право же удивительно, какой прекрасный корабль удалось создать человеческому гению в самый расцвет Эпохи Пара.