Рецензия на роман «Мир, что (мен)я покорил»

Была эпоха Древней Греции, эпоха Возрождения…

А теперь у нас эпоха задницы

Жан-Люк Годар (к/ф «Безумный Пьеро»)

На этот раз рецензия за деньги

(I'm not gay, but $20 is $20)

Warning! Рецензия содержит опасное для мозга количество спойлеров,

относящихся как к самому произведению, так и к сторонним,

а также постмодернистскую иронию, которая заставит вас смотреть на некоторые знакомые вещи и явления по-новому

(и поэтому её рекомендуется читать… никому)

EXORDIUM: Очередной «Дом листьев»

На этот раз рецензия направлена на автора и потому сторонним людям может показаться неинтересной. Пересказывать сюжет я не буду (отмечу только некоторые детали), как не буду рассматривать очевидные моменты, связанные со стилистикой и реализацией, ибо это уже сделали другие. Я остановлюсь на глубинных моментах, о существовании которых мог не подозревать даже сам автор. Как обычно, в конце вы можете прочитать краткое резюме с подведением итогов.

Вспоминая «Дом листьев», я понимаю, что практически каждую книгу можно уподобить лабиринту (иногда буквально). Это означает, что увидеть и исследовать лабиринт можно двумя способами — изнутри, фрагментарно, и снаружи, целостно. Восприятие меняется, и вместе с тем кажется, что меняется сам лабиринт. Очевидно что, расположение внутренних элементов может меняться, в то время как структура остаётся постоянной. Поэтому я буду работать с внешней стороной лабиринта.

ЧАСТЬ I: Основы

Мне тут один мужик предложил тысячу гривен...

TryhardS. «Мир, что (мен)я покорил»

Начиная с аннотации роман позиционирует себя как пародию на популярные жанры и штампы. А поскольку пародия является одной из форм деконструкции, мы рассмотрим и её тоже. В дальнейшем этот метод будет применён на практике.

Деконструкция — термин, введённый Жаком Деррида. Это метод разбора текста, с помощью которого вскрываются внутренние противоречия в тексте. Цель — показать, что текст сам по себе не является цельным, а состоит из противоречащих друг другу идей. А потому есть точка, после которой текст нельзя интерпретировать — Деррида назвал этот феномен «апорией в тексте».

Проявляется в том, что автор ставит какие-то штампы или целый жанр под сомнение. Часто термин «деконструкция» используется в значении ревизионизма — пересмотра установившихся явлений.

Основные этапы деконструкции:

— различение — выявление бинарных оппозиций;

— инверсия — замена понятия его антиподом.

Сам Деррида представлял деконструкцию как бесконечный процесс, в котором важен сам процесс, а не результат, но я не могу пойти на это. Зато могу провести деконструкцию произведения, которое само является деконструкцией. И даже — о ужас! — представить конечный результат.

Второй основополагающий элемент — четвёртая стена. Это явление, которое подразумевает ситуацию, когда персонаж/актёр не знает, что находится в произведении. Разрушение четвёртой стены — ситуация, когда персонаж знает о своей вымышленности etc.

Ниже я приведу несколько примеров, которые проиллюстрируют явление.

«Spec Ops: The Line»

Подобные моменты начинаются практически с начала игры: во вступительных титрах в графе «особый гость» указан ник игрока, подразумевая, что он тоже участвует в сюжете. Позже добавляются загрузочные экраны, которые не только дают советы по прохождению, но и начинают толсто троллить игрока фразами: «Сколько американских солдат ты убил сегодня?», «Устав армии США запрещает убивать безоружных противников, но тут ведь всё не-по настоящему» etc.

Особенно ярко это проявляется в главе «Врата»: после убийства гражданских гранатами с белым фосфором, Луго заявляет «Это ты во всём виноват», адресуя фразу демонстрирующему взгляд на две тысячи ярдов Уокеру. Но если присмотреться, то Луго указывает не на Уокера, а над его плечом, прямо в камеру, т.е. на игрока.

Скриншот из «Spec Ops: The Line». Штаб-сержант Джон Луго разрушает четвёртую стену

После главы «Врата» Уокер, оправдываясь за содеянное, говорит что-то вроде того, что их действиями управляли. Вообще он подразумевает Конрада (антагониста), но фраза явно адресована игроку.

И в финальном диалоге с Конрадом:

Уокер: «Я устал от этих игр, Джон»

Конрад: «Это не игра»

«Дом листьев», Марк Z. Данилевский»

Примеров хватает с избытком, подробнее в моей рецензии (ссылка). Здесь я упомяну два эпизода.

Надпись «второе издание»: первое издание появляется на страницах самой книги. Ещё не написанный на тот момент «Дом листьев» оказывается единственной книгой, которую взял с собой Уилл, отправляясь в последнюю экспедицию в недра дома. Её он читает в темноте, сжигая страницу за страницей.

Ещё один экземпляр несуществующей книги находит в конце повествования Джонни. Оказалось, что книга, которую он писал/восстанавливал, уже издана и успела обзавестись фан-клубом. А о судьбе самого книжного Джонни спрашивают у настоящего.

«33 несчастья»

Автор эпопеи Лемони Сникет периодически появляется в кадре, вставляя свои замечания по поводу происходящего. Особенно заметно в сериальной версии.

Дэдпул

Один из представителей массовой культуры, который этим и знаменит. Во всех произведениях Дэдпул знает, что является персонажем (или сам создал их) и постоянно напоминает об этом. И, конечно же, именно он упоминается в тексте.

Терри Пратчетт

Ярчайший представитель деконструктивизма. Смог перевернуть практически все штампы фэнтези. Персонажи часто упоминают те или иные штампы, удивляясь тому, что в романах они почему-то не работают.

Хор в древнегреческих театральных постановках

Изначально хор был главным действующим лицом (до идеи актёров греки дошли не сразу), позднее, с появлением персонажей, ему была отведена роль комментатора, выражателя народного мнения и (опционально) позиции автора.

Разрушение четвёртой стены часто называют фишкой постмодерна, хотя пример с хором показывает, что это невероятно древняя борода.

АТ-шные представители постмодерна, шатавшие четвёртую стену

Игорь Давыдов, «Viva la Post Mortem» (он дождётся свою рецензию): некоторые диалоги между персонажами могут быть адресованы читателю, а не самим персонажам (явно подразумевается наличие стороннего слушателя, которому неизвестны некоторые особенности мира); часто персонажи сами становятся трибуной для выражения авторской позиции; сам автор присутствует в некоторых ремарках и комментариях. Напоминает «33 несчастья».

Not Anyone, «Эхо тьмы» (я просто других не знаю): под влиянием предыдущего автора поломал четвёртую стену, сделав и автора и читателя участниками сюжета в виде голосов в голове протагониста. Авторский голос-метанарратор общается с читателем, суля мрачное будущее, спойлерит сюжет и лезет в него, вставляет комментарии по поводу происходящего, а также общается с протагонистом, напрямую влияя на сюжет.

В чём заключается различие между этими произведениями?

Некоторая часть диалогов в «Постмортеме» подразумевает (как и в знаменитой сцене в «Синем бархате») наличие третьей стороны, лакановского Другого (читателя), которому адресована информация. Это театральная постановка, созданная с расчётом на ещё одного участника, который не заявлен в титрах. Практически всё это создаёт ситуацию, когда как минимум часть мира существует в символическом поле Другого.

«Эхо» пишется по другой схеме — там читатель в каком-то смысле равен протагонисту, и теперь вся информация, предназначенная протагонисту, адресована и читателю.

Если бы Терри Пратчетт жил в России... если честно понятия не имею что было бы. Но наверное он написал бы что-то в духе «Мира что (мен)я покорил».

Ирония, шутки, высмеивание фентезийных клише, комедия положения, актуальный юмор и, конечно же, очень много абсурда — всего этого здесь есть в избытке. Конечно, не вся книга выдержана на одном уровне. На мой взгляд, первые пару глав абсурдный юмор порой кажется скорее абсурдным, чем юмором, (хотя многим нравится все, начиная с первой страницы), но чем дальше, тем смешнее и органичнее смотрится юмористическая составляющая

Черняк Валентин Кириллович пишет письмо турецкому султану рецензию на «Мир что (мен)я покорил»

(орфография и пунктуация отредактированы N.A.)

Скажу честно — и близко ничего похожего. Le peu de reel, само собой присутствует, но нам ещё предстоит это разобрать.

Пратчетт другими вещами занимался, деконструируя фентезийные шаблоны и выворачивая их наизнанку. Рецензия может и хороша, ибо радует автора своим задором и добротой, но напоминает скорее petitio principii — логическую ошибку, заключающуюся в скрытом допущении недосказанной предпосылки для доказательства. В petitio principii мы принимаем за истину то положение, которое должно быть доказано. Потому как нет чётких параллелей между двумя авторами, то утверждение предлагается принять на веру.

Если в фэнтези провести два полюса деконструкции, оставив в центре классику, то на полюсе доброты будет Терри Пратчетт с «Плоским миром», а на полюсе ненависти Ричард Скотт Бэккер со «Вторым Апокалипсисом». Бэккер будет даже эпичнее — так шаблоны не рвал, пожалуй, никто другой. Оба цикла рекомендуются к прочтению для тех, кто решил создать нестандартный сюжет. Как минимум будет полезно узнать о шаблонах и способах их деконструкции.

Так что же пошло не так? В чём причина того, что «Мир, что (мен)я покорил» всё-таки не дотянул до высокой планки, выставленной сэром Пратчеттом?

Именно эта чума вредила тебе, и если ты не остережешься, она очень скоро погубит тебя, ибо загроможденная своими химерами, подавленная многочисленными и разнообразными заботами, которые непримиримо борются друг с другом, слабая душа не в силах взвешивать, которую из них на раньше всего должна удовлетворить, какую удалить, и всей ее силы и всего времени, отмеренного ей скупой рукою, не хватает ей на столько хлопот

Франческо Петрарка. «Моя тайна»

Чума, о которой пишет Петрарка — это образы, которые затуманивают наше восприятие. А именно — что затуманило взор на пути к цели? В какой момент был совершён поворот не туда и в итоге получился иной исход?

Именно эти моменты мы и будем разбирать на протяжении рецензии. Разложив её на части, мы посмотрим, что получилось, а что нет.

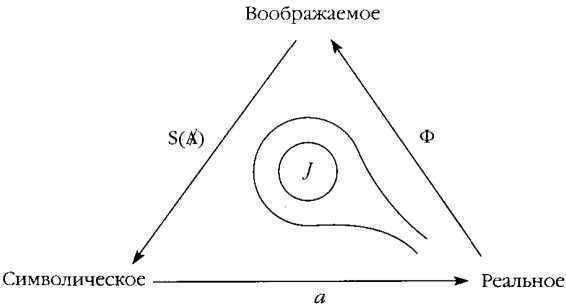

Также я приведу здесь лакановскую терминологию, которая будет применяться в дальнейшем.

Треугольник Лакана

Углы — три измерения, из которых по Лакану состоит вселенная для человека:

Реальное (травмирующая реальность, которая противостоит символизации; это диахрония, время, то, к чему субъект имеет доступ через обращение к тому же месту, где впервые был обнаружен объект, которое, однако, никогда не бывает полностью успешным возвращением к тому же самому объекту)

Символическое (сфера языка и общения, в которой формируется Другой (бессознательное) или язык как конструкция. Благодаря языку мы оживаем, но закон не существует вне нас, структуры нет вне нас и языка не существует вне нас и поэтому Другого нет вне нас, но именно он задает нам координаты)

Воображаемое (сфера образов, с которыми человек идентифицирует себя, и которые привлекают внимание)

Центр:

J (Наслаждение, бездна травмирующего и избыточного удовольствия, угрожающая поглотить субъекта) — всепоглощающая страсть, вызванная объектами а.

Стороны — способы нормализации Нечто в середине, попытка сделать его менее угрожающим:

S(А) (несостоятельность символического порядка, факт существования чего-то, что противостоит символизации и создаёт пробелы в порядке; проистекает из шока от совершенно произвольного, непреднамеренного столкновения с Реальным)

a (частичный объект, запускающий действие)

Phi (восхитительный образ, реалистично-невозможная Вещь)

ЧАСТЬ II: Мимезис и диегезис

Дело имеешь скорее с толкованием толкований, нежели с толкованием предметов

Мишель де Монтень

Мимезис

Мимезис (др.-греч. μίμησις — «подобие, воспроизведение, подражание») — один из основных принципов эстетики, в самом общем смысле — подражание искусства действительности.

В «Государстве» Платон описывает диалог Сократа со своими учениками. Сократ предупреждает, что не стоит серьёзно относиться к поэзии как к способу постичь истину и что мы, слушающие поэзию, должны остерегаться её соблазнов, поскольку поэту нет места в нашем представлении о Боге. Развивая идею в книге X, Платон пишет о метафоре Сократа о трёх кроватях: одна кровать существует как идея, созданная Богом; одна сделана плотником в подражание Божьей идее; и одна сделана художником в подражание плотнику.

Также и «Мир что (мен)я покорил» — сделан в подражание чему-то, копия копии. Я мало знаком с подобными произведениями, но мне роман напоминает «Tate no Yuusha no Nariagari» и «Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!» по своему содержанию и идее. Углубляться в тему я не буду, ибо автор сам признался в том, что многие идеи заимствовал. Поэтому работаю исключительно с реализацией.

Если обратить внимание на элемент юмора, то сюда подойдёт перепев — вид комической стилизации по типу пародии, но высмеивающий не объект имитации, а некое литературное или социальное явление. Здесь объектом иронии становится некое condition sine qua non, свойственное литературному направлению.

Вообще произведение мейнстримно по сути своей, но имеет и отличие — протагонист знает о штампах, свойственных литературной парадигме романа и периодически упоминает их во время многочисленных апартов и солилоквиев (подробнее эти явления будут рассмотрены в части IV).

Диегезис

Диегезис (от греческого διήγησις от διηγεῖσθαι — «повествовать») — в диегезисе рассказчик рассказывает историю. Диегетические элементы являются частью вымышленного мира, в отличие от недиегетических элементов, которые являются стилистическими элементами того, как рассказчик рассказывает историю.

Сейчас термин используется в теории кино, означая всю полноту мира художественного произведения и его реальности (реальность, созданную в рамках фильма). Экстраполировав, перенесём его на книгу.

Диегезис может касаться таких элементов, как персонажи, события и вещи в основном или первичном повествовании. Однако автор может включать элементы, не предназначенные для основного повествования, например рассказы в рассказах (экфрасисы).

Применительно к игровой (виртуальной) реальности диегезис — это реальность внутри игры.

На практике это означает, что описание мира всегда является частью диегезиса, а правила игры нет. В идеале недиегетичные факторы не должны оказывать влияние ни на какие вероятности, возможные в рамках диегезиса. Естественно, у каждого игрока возникает собственная интерпретация диегезиса, так же как она возникает у каждого читателя или зрителя. Но в ролевой игре, в отличие от книг и фильмов, интерпретации оказывают влияние на диегезис игры. И здесь последнее слово принадлежит мастеру игры. Игроки непрерывно корректируют свое видение игры, а мастер является своеобразным стражем диегезиса.

Не является ли Чорт своеобразным стражем, который может мухлевать правилами мира, который сам же и создал? Вполне возможно, учитывая, что транспарентности в этом вопросе нет.

В видеоиграх диегезис включает в себя повествовательный игровой мир, его персонажей, объекты и действия, которые можно классифицировать как внутридиегетические, поскольку они являются частью повествования и не разрушают четвертую стену. Значки состояния, строки меню и другой пользовательский интерфейс, который не является частью самого игрового мира, можно рассматривать как «экстрадигетический»; игровой персонаж не знает о них, хотя для игрока они могут предоставить важную информацию.

Здесь же игровой интерфейс включён в структуру самого мира.

В качестве примера диегетического интерфейса можно привести «Dead Space», в которой персонаж-игрок оснащен улучшенным костюмом для выживания, который проецирует голографические изображения на персонажа в движке рендеринга игры, который также служит пользователем игры. Интерфейс с игроком, чтобы показать выбор оружия, управление инвентарем и специальные действия, которые можно предпринять.

Скриншот из «DeadSpace»: диегетический интерфейс

Этот момент есть в игре «Max Payne»: находясь под действием «Валькирии» Макс начинает видеть игровой интерфейс, который является недиегетическим элементом игры.

Скриншот из «Max Payne»: недиегетический интерфейс

Скриншот из «Max Payne»: недиегетический интерфейс

Здесь чужеродный (недиегетический) интерфейс присутствует в фэнтезийном мире меча и магии. Оставлю на откуп креатору, ибо это уже стало фишкой жанра.

ЧАСТЬ III: Новая подружка Бонда

— На женщин производит впечатление учтивый и галантный старинный слог, — сказал Яр-Тур, показал всадницам выставленный палец на правой руке и воззвал: — Хай, малышки, как насчёт перепихнуться?

Михаил Успенский. «Там, где нас нет»

Раз уж мы говорим об искусстве, то стоит дать ему определение, которым мы будем пользоваться на протяжении этой рецензии.

Жак Лакан определяет искусство в связи с Вещью: в его концепции искусство всегда организовано вокруг центра Пустоты невозможно-реальной Вещи. Вообще Лакан показал, как это работает на примере визуального искусства, поле образов — это подразумевает отсылку к некой центральной и структурной Пустоте и связанной с ней невозможностью.

Конечно, Лакана много и правильно критиковали, поэтому ссылаться я буду не только на него. Приведу пример из японской культуры.

Примером организации вокруг пустоты является японская чайная церемония, которая воссоздаёт дух даосского рая на земле. Помещение для церемонии именуется «обителью фантазии» — оно нужно для формирования поэтической институции. Также оно называется «обителью пустоты».

Домик для чайной церемонии называется «обителью несимметричного»: отсутствие симметрии подразумевает движение. Вакуум , в который погружается воображение наблюдателя. Обычно в домике есть объект, окружённый пустотой, что делает его загадочным. Это вселенная в миниатюре, родство с бессмертным.

Что выступает пустотой в обозреваемом романе? Как ни странно, здесь это гарем, связанный не с влечением к конкретному желанному образу, а к Женщине (Phi) вообще. Помехой всегда выступает агальма (сиречь объект а в лакановской терминологии) — некий дефект. Объект а — помеха, встающая на пути желаний протагониста. Сочту за деконструкцию гаремника как такового.

В каком плане объект а придаёт форму повествованию? В Голливуде популярен мотив образования пары, который используется для повествования о глобальном событии (исторические изменения/война/катастрофа). Образование пары формирует рамку, через которую мы будем воспринимать само событие.

(См. Чайна Мьевиль, сборник «Три момента взрыва», рассказ «Шпунтовка». Момент, когда Сайм нашёл рамку, через которую смотрел на мир - это пример невозможно-реальной Вещи, меняющей восприятие мира и приводящей к катастрофе)

Здесь присутствует глобальный квест — нужно прокачаться и пойти рейдить Чорта, — но видим мы в основном местечковую возню протагониста и его сопартийцев. Желающие могут делать ставки на то, с кем в итоге останется протагонист. Достойных ход, вся трилогия «Князь пустоты» Бэккера строится по этому принципу.

Забавно видеть метания протагониста, у которого постоянно происходит смещение.

Смещение — по Фрейду, при смещении важность и значимость представления могут отделяться от него и переходят на другой, поначалу более слабого представителя, связанного с первым чередой ассоциаций

Daramatis personae:

— Флюра из Летренанс (страдает синдромом Найюра урс Скиоаты, превратившегося в Найюра из Скиоаты. Также и Флюра из Летренанс иногда становится просто Флюрой Летренанс), волшебница.

*агальма — своеобразный подход к гигиене

— Этери — бесполезногиня, целитель.

*агальма — трап Шрёдингера (невозможно определить пол, не заглянув под гору одёжек. А заглядывать нельзя)

— Аркадия Ласт — картавая пиратка, ударная мощь.

*агальма — играет за другую команду

Как вы поняли, весь этот паноптикум вайфу воплощает собой ещё один лакановский тезис — il n`y a pas de rapport sexuel. Т.е. нужен этот гарем для чего угодно, но не для своей первично биологической функции.

На первый взгляд ничего романтичного в этом нет — в этой ситуации даже дефект считался бы милым, но этого не происходит. Вывод — протагониста таки больше интересуют потрахушки, а une vraie femme для него не существует. Любой элемент телесного (агальма) может стать фатальным. Т.е. нужен объект, лишённый вульгарной материальности. Нужно нематериальное тело. В каком-то смысле идеальным вариантом было бы приобретение дакимакуры (упоминается в начале). В этой ситуации реально только желание, но не его объект. Место une vraie femme должна занять femme a pastiche, что, по-видимому, невозможно.

Реакция протагониста на очередной потенциальный объект романса — это тотальный frisson, сопровождающийся взглядом (который также был включён Лаканом в список частичных объектов). Как тут не вспомнить бородатую классику? Когда взгляд Данте останавливается на Беатриче, голоса добродетелей тут же упрекают его фразой «troppo fisso!». Это упрёк за взгляд, затуманенный видением полноты бытия (объектов а).

Упомянутый отрывок:

Мои глаза так алчно утоляли

Десятилетней жажды жгучий зной,

Что все другие чувства мертвы стали;

Взор здесь и там был огражден стеной

Невнятия, влекомый неуклонно

В былую сеть улыбкой неземной;

Но влево отклонился принужденно,

Когда из уст богинь, стоявших там,

Раздалось слово: «Слишком напряженно!»

Данте Алигьери. «Божественная комедия. Чистилище — Песня XXXII: 1-9»

Выбор между частью и целым, из которого выбирается часть и делается целым — это инверсия нормальности. Скорее смещение эроса в сторону тюмоса (др. греч. thumos — присутствие духа и одновременно честолюбивая страсть к признанию). Итог — ne pas ceder sur son desir, ибо это путь в никуда.

Но почему же этот момент является, не смотря на кажущуюся несуразность, является одной из лучших идей романа? В чём его очарование?

Если вспомнить старьё, то подойдёт фильм Луиса Бунюэля «Этот смутный объект желания»: Кончита путём всё более абсурдных фокусов откладывает момент близости с Матье (апофеозом чего становится одеяние, представляющее собой нечто среднее между шортами и корсетом, которое снабжено множеством застёжек, с которыми невозможно справиться).

Очарование этих сцен заключается в абсурдности между желанием и тривиальными препятствиями на пути к цели. Как бы странно это ни звучало, но здесь мы сталкиваемся с логикой возвышенной любви: объект действия становится недоступным, стоит ему занять позицию Вещи. И всё в пределах досягаемости, но обстоятельства всегда противодействуют реализации.

Именно эта недоступность создаёт возвышенное.

Зигмунд Фрейд:

…психическая ценность любовной потребности понижается тотчас же, как только удовлетворение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие; и там, где естественные сопротивления удовлетворению оказываются недостаточными, там люди всех времён создавали условные препятствия, чтобы быть в состоянии продолжать любить

На мой взгляд, этот момент подан удачно. Однако не будем останавливаться и рассмотрим его ещё глубже.

Жак Лакан:

Утончённый способ возместить отсутствие сексуальных отношений — притвориться, будто мы сами им препятствуем

Так что суть не в дополнительных препятствиях, а в иллюзии, которую они создают — что без них объект будет доступен, а как вы уже догадались, это не так. На самом деле препятствия скрывают невозможность достичь объекта.

Это своеобразная любовная теория относительности с искривлённым пространством: прямой путь ведёт мимо цели. Для достижения желаемого результата нужно петлять.

Да, этот момент может показаться парадоксальным и не имеющим внятного объяснения — но именно он создаёт ореол романтического очарования.

Но что же скрывает иллюзорное препятствие? На самом деле иллюзия скрывает страх, что женщина уступит этому желанию. И потому герой ждёт очередного испытания от сценариста. Здесь объект желания является одновременно и той силой, которая мешает достижению.

В каком-то смысле в этой реальности происходит отыгрывание, которое должно привести к преодолению. Отыгрывание свидетельствует о невозможности избавиться от прошлого. Как минимум желание в начале купить дакимакуру свидетельствует о некоторой инфантильности (переходный объект).

Отыгрывание — по Фрейду, психический механизм защиты, выражающийся в бессознательном снятии внутреннего напряжения через поведение, реализующее пугающий сценарий, за счёт изменения своей роли в нём с пассивно-жертвенной на активно-инициирующую

Вся тема с женщинами явно травматична (столкновение с Реальным), но протагонист продолжает упорно наступать на грабли. Причём социопаты (социопатом является и протагонист) могут реализовывать в отыгрывании практически любые эмоциональные импульсы. Учитывая, что в дальнейшем предполагается некий aufhebung, то в дальнейшем предполагаю закрытие этой темы и катарсис.

ЧАСТЬ IV: Актор и его четвёртая стена

Долой же всё, что не составляет вполне Моего. Вы полагаете, что моим делом должно быть по крайней мере «добро»? Что там говорить о добром, о злом? Я сам — своё дело, а я не добрый и не злой. И то, и другое не имеют для меня смысла. Божественное — дело Бога, человеческое — дело человечества. Моё же дело не божественное и не человеческое, не дело истины и добра, справедливости, свободы и т. д., это исключительно моё, и это дело, не общее, а единственное — так же, как и я — единственный. Для Меня нет ничего выше Меня

Макс Штирнер. «Единственный и его достояние»

Первым делом, следуя старой традиции философов, договоримся о терминах.

Актор — действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, социальная группа, организация, институт, общность. Также актор — участник преобразований, движимый собственными мотивами и обладающий для этого соответствующим опытом. Акторы могут иметь неоднозначные мотивы, ожидания, эмоциональные переживания, связанные с неопределённостью последствий совместных преобразований.

Поскольку речь идёт о группе, мы рассмотрим основу её формирования.

Любое пространство, в котором функционирует человек, обладает центром, пусть даже субъективным. Центр относится к общей организации пространства, однако некоторые центры могут стать точками притяжения для окружающего мира. Эти точки нужны для организации структуры, но сама структура подразумевает изменение конфигураций внутри своей формы. Причём центр может находиться и за пределами структуры (см. часть V, где разбирается природа Чорта).

Вполне естественно, что команда формируется вокруг протагониста, ставшего подобной точкой и основой будущей структуры. Он стал тем, что Леви-Стросс назвал «нуль-институцией», некое наличие смысла, антипод отсутствия. Это сигнал о наличии социальной общности, которое объединяет некие антагонистические элементы в целое. Это нейтральная основа. Это своеобразные axis mundi, omphalos, caput mundi в миниатюре.

Мирча Элиаде пишет о том, что в большинстве верований центр — нечто недостижимое или же труднодостижимое. Это идеал, достичь которого можно, лишь пройдя долгий путь. При этом профанное и иллюзорное сменяется реальным и незыблемым. Но происходит это только после отбрасывания инфантильных катексисов (часто в результате обряда инициации). Короче, предстоит не один прыщ на заднице выдавить по пути к цели.

В некотором смысле протагонист близок к фигуре избранного. Он является персонификацией символической власти, поддерживающей солидарность группы и социальные связи. Он является единственный, аналогов нет (появление второго человека из его мира ситуацию не меняет). Причём важен сам факт присутствия избранного, а не действия; тем более что в прямом бою он практически бесполезен. Его задача поддерживать других, убрать его означает разрушить структуру. Но его выделяют не за реальные качества, скорее это трансфер — он занимает место, которое отвели ему другие, проецирующие на него свои представления.

Но когда речь заходит о структуре, то предполагается, что её логику и принципы можно применить ко всем элементам этой структуры. Но существует симптом — элемент, который должен быть исключением: если всеобщий принцип применить к нему, то система развалиться. Исключительность является condition sine qua non в жанре, так что ничего удивительного.

И здесь эта исключительность проявляется в самой «квазиигровой» системе, на которой базируется мир.

Начнём с того, что я даже не знаю, насколько оправдана привязка к D`n`D`шному alignment`у. В настольных играх он был необходим для упрощения отыгрыша выбранного героя, здесь же представляет собой плавающую (изменяется в конце романа) шкалу, которая выражает некую парадигму-склонность. Это слишком жёсткие рамки, чтобы использовать их в литературе на полном серьёзе. Причём отдельных лулзов можно словить с местного аналога спелла «Detect Alignment», с помощью которого выявляют плохишей. Олды помнят.

Если нужна некая шкала измерения склонностей к тому или иному направлению, то тут скорее подошёл бы параметр «мировоззрение» из «Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura», который не является фиксированным и может меняться в зависимости от совершаемых действий.

В «Planescape: Torment» полно персонажей, которые идут поперёк своего мировоззрения. Да и все характеристики героев оттуда же. Это ещё раз показывает, что подобная система не является гибкой и нужна лишь в качестве костыля, ещё одно шкалы прогресса, на которую работает протагонист. Понятно, что ему нужно измениться, и этому дают зримый показатель, но намного больше об этом могли сказать действия и поступки, которые изменялись бы по ходу действия.

Также не до конца понятно, как проявляется действие параметров «интеллект» и «мудрость». В «Arcanum» показатель «интеллект» мог влиять на записи в дневнике. Или как в «Цветах для Элджернона» Дэниела Киза, в котором стилистика усложняется по мере прогрессирования протагониста. Что усложнило бы роман, но не сделало бы протагониста симптомом (и смотрелось бы дико круто). Но можно было бы просто изменить речь/мышление. А так он выпал из этой системы, хотя показатель «мудрость» повлиял на подверженность Флюры к галлюциногенам.

Каким должен быть alignment у социопата? Здесь он представлен виде в «нейтрально-злой» ориентации, подразумевающей алчность и беспринципность. Хотя поведение протагониста свидетельствует о другом. Наверное, даже я не взялся бы определить, куда вообще можно вписать социопата, если он не сферический в вакууме.

Но скорее подошёл бы хаотичный паттерн (изменчивость, свобода, пренебрежение социальными нормами). Хаотичность действий может привести к возврату к себе и переоценке личности, вызвав тем самым изменения — что нас и ждёт в дальнейшем, очевидно. А пока вопли с своей социопатии выглядят как нелепая карикатура и аггравация.

Аггравация (от лат. aggravatio — «отягощение, утяжеление») — преувеличение больным какого-либо симптома или болезненного состояния.

Социопаты сильно разные бывают, я их достаточно повидал. Одного постоянно в зеркале вижу. Некоторые даже положительными могут считаться.

Мировоззрение протагониста меняется после героической смерти, которая ознаменует собой новое рождение. Чем смерть (даже временная) протагониста не гибрис?

Гибрис (от др.-греч. ὕβρις — «дерзость») — высокомерие, гордыня, спесь, чрезмерное самолюбие. В древнегреческой культуре персонифицированное свойство характера, позже — важная этическая концепция.

В античной традиции гибрис — излишне самоуверенное поведение лидера, которое боги рассматривают вызовом себе. Как считали древние греки, такое поведение предшествует и, как правило, приводит к перипетии — внезапному исчезновению удачи и в дальнейшем к божественному возмездию — немезису.

С последующим шансом изменить всё к лучшему, что и происходит (символическая смерть и перерождение).

Теперь четвёртая стена.

Её разрушение реализуется в основном протагонистом, который знает о том, что находится в произведении (однако Новомир использует заклинание «Матрица» — отсылка, конечно, но откуда в этом мире вообще взялось подобное?).

Выглядит это следующим образом: периодически случается некий апарт, который напоминает о том, что герой помнит о четвёртой стене. Апарт подразумевает наличие Другого (читателя), в символическом поле которого история существует, но протагонист об этом почему-то периодически забывает. Апарт — это некая условность, которую обычно не замечают другие персонажи, хотя когда протагонист адресует его другим персонажам (а не читателю), то они всё равно не реагируют на это.

Также повествование разбавляется солилоквиями, которые могут быть как самокопательными, так и пошатывающими стену.

Апарты/солилоквии и горы штампов — это практически всё, что создаёт комедийность.

ЧАСТЬ V: Гностицизм? В моей ЛитРПГ?

Мысли всех людей возникают из тьмы. Если ты действительно представляешь собой движения твоей собственной души и причина этих движений предшествует тебе, как ты можешь считать свои мысли своими собственными? Как ты можешь быть чем-то иным, кроме как рабом тьмы, что была до тебя?

Ричард Скотт Бэккер. «Тьма, что приходит прежде»; Келлхус

Пожалуй, самая странная часть рецензии. И быть может самая удачная часть романа.

Продолжая разбирать сабж, мне никак не удалось бы миновать основу, на которой он зиждется. Конечно, идея героя, оказавшегося в мире, который полностью контролируется, не нова. Эта идея подрывает само понятие реальности, ибо больше невозможно отличить её от созданной (цифровой) проекции. В первую очередь вспоминается, само собой, «Матрица».

Не повторяет ли этот мир аллегорию Платона о пещере, где люди прикованы к месту и вынуждены смотреть театр теней, который кажется им реальностью? Потому как до конца непонятна природа мира, который создал Чорт — реален он или иллюзорен.

И при этом есть как минимум два человека, которым известно о инаковости этого мира. Странно, но при этом медиатизирован только один. Медиатизация — действие, посредством которого человек лишается права принимать решения. Именно это в каком-то смысле произошло с протагонистом, получившем нули в параметры. А его кореш каким-то образом избежал этой участи.

Но именно медиатизированный стал единственным избранным. Как вы помните, избранный в «Матрице» — это человек, который видит, что реальность не реальна, это лишь закодированная виртуальная вселенная, правилами которой можно манипулировать. Поэтому настоящая суперспособность протагониста — это манипулирование реальностью, как и у Нео. Тогда любой acte gratuit получает разумное определение.

Продолжая тему медиатизации, можно вспомнить работу Генриха фон Клейста «О театре марионеток». Для него марионетки были воплощением совершенства: у них только один центр тяжести, их движения контролируются из одной точки. Кукловод делает марионеток полностью скоординированными. Это существа, которые естественно отвечают на божественное повеление, в отличие от людей, которым приходится бороться с тягой к Злу, и это цена, которую платят за свободу.

В какой степени свободны реальные люди в мире, законы которого схожи с «Матрицей»? И если в «Матрице» люди получали несанкционированный доступ к VR, то здесь всё честно — они под колпаком, каждый шаг может контролироваться.

На мой взгляд, лучшее описание этого мира даёт гностическая традиция. В гностицизме — создателем мира был злой демиург, который пленил души, созданные истинным богом. Демиург ограничен в силе и не всемогущ. Следовательно, создать он может только кривой, несовершенный мир, где царит зло.

В каком-то смысле это «Шоу Трумана» — герой знает, что живёт в смоделированной реальности, в которой есть параноидальная фигура отца (проекция отца реального?) — Чорта, который может манипулировать жизнью в этой реальности. Этот мир параноидален, ибо паноптичен (всеподнадзорен): в центре него есть всевидящий надзиратель. Причём не важно, смотрит он или нет — узнать об этом всё равно нельзя.

Чем является Чорт, который появляется после смерти протагониста en personne?

Это «большой Другой» Лакана, виртуальный символ порядка, система, которая создаёт реальность для протагониста. Он — кукловод, из-за которого протагонист не контролирует свои поступки в должной мере, и из-за этого результат не совпадает с ожиданиями. Это Демиург и злобный программист, который управляет созданной реальностью. Это гностический мир, души заперты в некоем аналоге виртуальной реальности.

Чорт трансцендентен или имманентен? Ответа нет, но предположу, что в равной мере дуалистичен.

Трансцендентность (от лат. transcendens «переступающий, превосходящий, выходящий за пределы») — то, что принципиально недоступно опытному познанию, выходит за пределы чувственного опыта.

Имманентность (лат. immanens, «пребывающий внутри») — это учение о проявлении божественногов материальном мире, которое поддерживается некоторыми философскими и метафизическими теориями о божественном присутствии.

Сложно понять природу Чорта, но предположу, что оба положения относительно него справедливы. Это вполне укладывается в его дуалистичную природу.

В фильме Эрнста Любича «Небеса могут подождать» в начале фильма Генри ван Клиф рассказывает свою историю дьяволу, чтобы тот определил ему место в аду. Но дьявол не разрешил ему пройти и посоветовал попробовать в «другом месте».

В фильме дьявол — это Бог, который не лишён мудрости и не воспринимающий запреты слишком серьёзно, понимающий, что мелкие нарушения делают нас людьми. В этом случае Злом будет уже сам Бог, который лишён мудрости и настаивающий на слепом повиновению закону.

Если дьявол зло, он толкает нас к греху, но он же и палач, наказывающий за грех. Как может главный преступник воплощать собой правосудие?

Итог — реальность сокращена до виртуальной области, управляемой волюнтаристскими законами демиурга. А Сам Чорт организует протагонисту персональный ад по его личному заказу. И это ещё раз подтверждает, что differentia specifica протагониста — это манипулирование реальностью. Даже Чорт ведётся на его очевидные и топорные разводы. Вообще этот мир можно было бы без зазрения совести сделать максимально абсурдным (персонажи «33 несчастий» постоянно постоянно удивляются несуразности мира, в котором живут).

Если «Матрица» почему-то не смогла создать каждому отдельную солиптическую реальность, и вместо этого получилась общая вселенная для всех людей, то здесь… непонятно, кем являются окружающие. Вопрос — почему другие разделяют с протагонистом одну и ту же реальность? Это боты, которых протагонист принимает за живых существ? Или Чорт зачем-то создал коллективный ад?

Даже не знаю, какой из этих вариантов в перспективе окажется эпичнее.

Кода

Подведём итоги относительно двух моментов, вынесенных отдельно в начале рецензии:

Юмор состоит в основном из смешного коверканья слов и бесконечных повторов одних и тех же шуток. Что не айс, честно говоря.

Слом четвёртой стены реализован неудачно. Если вырезать апарты и солилоквии из текста, то повествование ничего не потеряет. Как вы понимаете, если книга может безболезненно лишиться одной из заявленных фишек, то это также не айс.

Ещё несколько моментов, сформировавшихся в процессе чтения/рецензирования:

Первое — на мой взгляд, недостаточно просто напихать в роман штампов и сказать «Смотрите, я напихал в роман штампов! И это смешно!». Нет, не смешно. Комедию делают не сами штампы, а их обыгрывание. С этим здесь проблемы. Это skandalon, которые портит впечатление от книги.

Второй момент — периодическое впадание протагониста в истерики и совсем уж детские попытки в манипуляцию. Вызывает скорее лёгкое чувство брезгливости и недоумение. Не поймите меня неправильно, я просто слишком часто сталкивался с манипуляторами различного уровня крутизны, поэтому не очень люблю про них читать. Мне этого и в повседневной жизни хватило, тем более что здесь этот момент реализован не очень удачно. Да, его можно сделать лучше.

Третье — ролевая система из настольных игр/RPG, которая выглядит несколько сомнительно в рамках литературной модели. Не до конца понятно, что на что влияет и почему она не влияет на протагониста. Если её убрать, то будет только лучше.

Если подвести промежуточный итог, то для превращения книги в годное произведение необходимы редактор и специалист широкого профиля, который будет проводить ревизию идей, либо подкидывать их по мере надобности.

Если в процессе чтения у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к рецензии. По возможности я отвечу на них

(рецензия может быть дополнена, о необходимости сделать это вы можете сообщить мне в комментариях)

Бонус: бумажный вариант рецензии

Обычно я пишу свои черновики на бумаге, и рецензии не являются исключением. Скажу больше — у моих предыдущих рецензий тоже есть материальное воплощение. Но не такое шикарное, как на этот раз.

Я подошёл к вопросу серьёзно и приобрёл себе специальную тетрадь:

Обложка виниловая. Вроде

И более того — фиолетовые чернила, в тон оформлению тетради. Пришлось немного разбавить их чёрными, чтобы стали темнее.

ИзВиНиТе за неровный почерк, часто писать приходилось из неудобного положения. Временами даже в машине, катающейся по буеракам, ухабам и прочим прелестям шелудивого асфальта

Писал пером, само собой. Шариковыми ручками писать я уже давно разучился. Будь это написано обычной ручкой, вы бы вообще ничего не разобрали.

Орудие террора от «Parker», которое держит в страхе половину АТ

Если вы желаете получить платную рецензию с тщательным разбором вашего произведения, то можете писать мне в личку. Если число желающих будет сильно отлично от нуля, я создам отдельный пост, где сформирую очередь. Если таковых не найдётся, устрою себе небольшой отпуск, во время которого буду читать в своё удовольствие и рецензировать рассказы