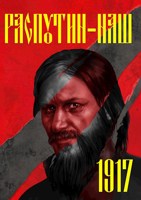

Рецензия на роман «Эпоха перемен. 3 часть. 1917.»

С недавних пор резко увеличилось количество альтернативок об одном из интереснейших и трудных периодов в истории России — о времени революций и Гражданской войны, что не может не радовать. В большинстве случаев, за редкими исключениями, это интереснейшие книги, или даже циклы, с довольно разносторонними подходами, но, в общем, с попытками взвешенного взгляда на этот сложный период в нашей истории.

Заметное место в этом ряду занимает и обсуждаемый цикл «Распутин — наш», где к революционным временам относятся 2-я и 3-я книги: «Распутин — наш» и «Распутин-1917». Эти книги, без сомнения, очень интересны. Интересны во многом, как в своих достоинствах, так и в своих недостатках.

Начнем с языка. Текст написан хорошим литературным языком, не чуждым красивых метафоричных описаний природных явлений и ландшафта. Читается, в общем, достаточно свободно, несмотря на периодические исторические вставки.

Теперь о главном герое. Герой харизматичный, сильный духом, решительный, даже резкий полковник медицинской службы, побывавший в горячих точках, начиная с Афганистана. Да и в России девяностых герою тоже «везло» попадать в различные ситуации, вплоть до смертельно опасных. За свою жизнь герой кроме медицины освоил и «смежные» специальности, став настоящим бойцом сил специальных операций. Удивительно, но автору, на мой взгляд, хорошо удалось как-то показать этот профессиональный рост героя без того, чтобы скатиться в пресловутое «мастер спорта майор спецназа Чингачгук». Здесь надо еще отметить, что этот цикл, наверное, единственный, где о жизни главного героя до «попадания» рассказывается на протяжении целой 1-й книги, которая вся проходит в нашем времени.

Герой вызывает симпатию, хотя его резкость в суждениях и поступках иногда поправляется его старшими товарищами и, возможно, некоторыми читателями. :) Но в целом честность героя и его позиция, которую я бы охарактеризовал цитатами «За державу обидно» и «Есть такая профессия — Родину защищать», достойна искреннего уважения.

Да, и к слову, завязка к циклу — героя зовут Григорий Распутин. И в непосредственной связи с этим именем начинается 2-я книга цикла.

Герой, как мы все и любим, становится в книге попаданцем. Причем попаданцем интересным, не в незаметного человека, а своего тёзку, того самого скандально известного Распутина. «Попадание» сопряжено со спасением жизни оригинального Распутина, которая теперь становится жизнью уже главного героя. И при этом эта жизнь настолько меняется, что от прежнего «старца» Распутина остаётся разве что только взгляд исподлобья.

При взгляде со стороны в человеке резко изменилось всё: действия — начиная с умелого спасения собственной жизни и нейтрализации агентов британской разведки, речь — льющаяся теперь грамотно и бодро, с шуточками-прибауточками и словечками из начала XXI века. Последней изменилась внешность — герой избавился от бороды и коротко постригся по армейской привычке.

Динамичность книг с таким героем очень высока. Герой споро убеждает некоторых генералом и адмиралов без согласования со Ставкой ввязаться в некоторую военную операцию, которая может быть охарактеризована как «Победителей не судят» (хотя именно в этом случае по итогу я бы так не сказал). Тут в книге имеется скользкий момент — генералы и адмиралы не задают вопросов ни герою, ни самим себе, почему Григорий Ефимович так резко поменялся: говорить стал совершенно в другой манере, с другим словарным запасом, показывая высокое образование, да еще неологизмы-англицизмы проскакивают. Высокие чины без особых сомнений принимают план предложенной героем совместной операции силами Балтфлота и одной армии Северного фронта на побережье Рижского залива, и в течение 2-й книги происходит действие в жанре хорошего военного боевика.

И не только военного боевика — на протяжении всего цикла в книге имеются краткие, но интересные исторические вставки о влиятельных персонажах и о событиях тех лет. Так что в добавок к жанру военного боевика можно присоединить жанры боевика политического и исторического. А к концу 2-й и началу 3-й книги еще и шпионского, что добавляет ещё больше интереса в повествование.

Перед читателем появляются русские и германские офицеры, в том числе полковник германской разведки Николаи, английские лорды, деятели левого революционного движения в эмиграции, шведские и американские банкиры, как известные лица, так и те, кто предпочел бы остаться в тени. И в развивающемся сюжете с подобной чередой персонажей не сразу ясны цели главного героя, как основные, так и промежуточные.

При «отправке» попаданцу-герою дано было напутствие — изменить историю, спасая невинную душу. И вот тут создаются две больших интриги: в какую сторону собирается изменять историю главный герой, и какую невинную душу он должен спасти?

Насчет второй интриги будет печально, если имеется в виду кто-то из царской семьи, пусть даже убитый царевич Алексей или его сёстры. И вовсе не потому, что не являются невинными, а потому, что сразу встанет вопрос — чем они невиннее других российских детей, умерших от голода или болезней, или погибших, например, от еврейских погромов, или сгинувших в горниле Гражданской войны, в том числе от террора интервентов и белого террора? Совершенно непонятно, как можно выделить одну невинную душу, если невинные души умирали в Российской Империи сотнями и тысячами, в том числе и до всех революций? Если же речь шла о взрослой невинной душе, то догадок ещё меньше, ведь взрослые не могут быть невиннее детей. Из взрослых душ наобум в голову может прийти разве что душа самого главного героя, как душа, о спасении которой он и должен заботиться, но его тоже невинным не назовешь, учитывая содержание 1й главы «Распутин — наш». Интрига пока остается неразрешённой, и сам главный герой также безуспешно ломает голову над этой загадкой.

Первая интрига также сохраняется. Рассматривая цели и средства героя и исключая банальный вариант «За всё хорошее против всего плохого», видится чуть более конкретизированный тезис изменения истории — «За Россию против Запада». То есть, деление, кажется, проходит по так называемому цивилизационному признаку. Но ведь и этого для ясного понимания не достаточно — ведь остаётся вопрос: за какую Россию?

Обобщенный Запад, например, через английских послов участвовал в убийстве, если не ошибаюсь, двух российских императоров, значит, может быть, надо укрепить в России монархию, и вместо неподходящего Николая II возвести на трон другого, сильного человека, радеющего за державу? К счастью, главный герой не испытывает никаких сомнений о бесперспективности семьи Романовых у власти, но может быть герой планирует взять на эту роль человека со стороны, пусть даже трон не будет называться троном?

Ответа еще нет. Пока еще общественно-политические взгляды героя неясны. Хотя новый Распутин и собрал команду из офицеров РИА, своих кратковременных сослуживцев по недавней операции Северного фронта, которые на сегодняшний момент имеют ещё традиционно монархические взгляды, но использовать их он собирается, скорее всего, не раскрывая всех своих карт. Герой планирует их направить против врагов России, как внешних, так и внутренних, пляшущих под дудку внешних.

Означенная позиция героя в защите страны и её народа от военной агрессии в виде германской армии, оккупировавшей значительную территорию империи и в защите от захвата промышленности и финансов государства со стороны зарубежных банкиров, вызывает горячее одобрение.

Главными внешними врагами герой может назвать «англичанку, которая гадит» и связанный с ней американо-английский финансовый «интернационал». Нет сомнений, что Великобритания и международные банкиры не испытывают никаких симпатий к Российской, как, впрочем, и к Германской империям, более того, проводят враждебные действия против них. В этом для нас нет ничего удивительного, вспоминая фразу об отсутствии постоянных врагов и друзей у Британии и наличии лишь её интересов.

Однако здесь кроется и один из интересных недостатков повествования. В глазах главного героя, похоже, «страшнее кошки зверя нет», и все объяснения событий в России и в мире производятся как будто сквозь конспирологическую призму. История рассматривается под углом ложной дилеммы: «за англичанку с фининтерном или против». Например, Первая Мировая война устами персонажей книг иллюстрируется происками и провокацией британцев и фининтерна. Такой взгляд приносит очевидную однобокость. Британия, конечно же, хотела разделаться с возросшим конкурентом в лице Германии, да и России добра от неё и от американских банкиров ждать тоже не стоило. Но при этом за скобками в повествовании остается то, что Германская империя жаждала войны в первую очередь, так как хотела перекроить рынки и колониальную систему в свою пользу. Да и по отношению к России Германская империя не была, на самом деле, благодушно настроена и не была обманута или спровоцирована английскими агентами, как утверждается некоторыми персонажами. В Пангерманском Союзе, например, были намерены искать земли для германцев на востоке, высказывали антиславянские сентенции, и даже сожгли макет московского Кремля незадолго перед войной на площади одного из городов.

Российская империя имела, в свою очередь, и свои геополитические и экономические претензии к Германии, а также к Турции, в которой в начале века сильно упрочилось германское влияние. Здесь и стремление России играть первую скрипку среди славянских народов Балкан. И да, те самые пресловутые «Проливы», перекрытие которых приведёт к удушению Российской Империи, так как Балтика тоже контролируется Германией, а незамерзающих портов на севере у России на тот момент не было. Черноморские порты это единственные ворота для экономики России, и единственные возможность экспортировать зерно, являвшееся основой российской торговли, приносившее Империи и землевладельцам огромные деньги. Да, здесь надо вспомнить то самое «Недоедим, но вывезем», причем недоедать предлагалось не чиновникам и помещикам, а крестьянам. Естественно, «элиты» Российской Империи не могли не отреагировать даже на саму угрозу перекрытия Проливов. В Российской империи были уверены в своей победе в войне. Хотя, ради правды надо отметить, что в своей победе были уверены все крупные участники ПМВ, которая была насквозь империалистической для всех её сторон.

И если от военных действий перейти к ситуации в России, то при всем коварстве и предательстве союзничков по Антанте и при разлагающем действии иностранных агентов они не являются необходимым условием для воровства на военных поставках, для громадных прибылей промышленников и банкиров от военных заказов, для вывода средств за границу и траты на предметы роскоши. На каждого вора, взяточника и казнокрада британских агентов не хватит. Со всем этим «элита» российского общества справлялась и сама, без иностранной помощи.

Так же не требуется британских агентов для возникновения у российских финансистов и промышленников, а также у представляющих их интересы октябристов и кадетов страстного желания урвать малую или большую толику власти от монарха и аристократии. В российской империи развивался капитализм, появилась и окрепла буржуазия, которая естественно захотела снять для себя ограничения и получить больше властных свобод. Эти желания отражались и в общественном антимонархическом настроении в Российской империи. Это объективный процесс, и если бы его не происходило, то у британцев в феврале 1917-го мог получиться максимум лишь очередной заговор с пресловутой табакеркой, а вовсе не буржуазная революция, резко изменившая всю общественно-политическую ситуацию в России. Даже если бы британцы на самом деле проводили всё по описанным в книге лекалам «цветных революций» из века XXI-го.

Главный герой и сам не должен заблуждаться относительно российской власти, высшей аристократии и финансово-промышленной верхушки. Значит, чтобы ему изменить историю к лучшему, надо опираться на совсем другие силы и слои общества.

Однако из первого недостатка объяснять всё происками «ангдичанки» проистекает и второй интересный и существенный недостаток книги. С помощью эпизодов сюжета, подборки исторических фактов, списка упомянутых в книге банкиров и череды показанных в книге некоторых деятелей революционного движения при чтении создаётся устойчивая картинка, что различные революционеры были также сплошь агенты той самой «англичанки» и фининтерна. С успехом показаны небезызвестный Парвус и сотрудничавший с ним Ганецкий, упомянуты Радек и Троцкий, расписан Куусинен — персонажи весьма сомнительные, если не сказать одиозные. Положительных образов революционеров в ряду персонажей просто нет. От подобных штришков однобокой картины читатели остаются с навязанным впечатлением, что все левые революционеры куплены англо-американскими банкирами, а не купленных революционеров не было и быть не может.

Подобное негативное отношение к революционерам, в особенности почему-то, к социал-демократам большевикам, не обходится, к сожалению, без явных приписок. Так персонаж М.С.Кедрова, в реальной истории в феврале 1917-го находившийся на Кавказском фронте в должности военного врача, в книге оказался в Петрограде и произнёс циничные фразы, которые не мог сказать социал-демократ, опирающийся на массы, а только какой-нибудь масон-заговорщик в узких кругах. Причина, почему в книге так описан поступок персонажа, понятна — обязательно требовалось в тексте показать «всё злобное нутро большевизма», но надо же и меру знать. Намного конструктивнее критиковать реальные ошибки и просчеты исторических персонажей, а не передёргивать и не вкладывать в персонажей речи, им несвойственные. Давайте, всё-таки, изучать историю не по Мельгунову или Фельштинскому и уж тем более не приписывать измышления.

При этом, по высказываниям самого главного героя, герой всё же не сторонник вздохов по «России, которую потеряли» и ясно осуждает то, в полном смысле слова, антинародное положение, сложившееся в Российской Империи. Герой ясно понимает, что в империи накопилось множество нерешаемых проблем, на которые власть не хочет и не будет обращать внимания, пока не рухнет от социального взрыва. А, значит, революция неизбежна. Но в чьих интересах она пройдёт, на кого обопрётся, какой социальный слой/класс возьмет власть, и кто будет движущей её силой? Не считать же за таковую силу отряд офицеров, собранный Распутиным в Сестрорецке под Петроградом — он способен лишь провернуть или предотвратить заговор, но не революцию. И на левое революционное движение, дискредитированное в сюжете вышеупомянутыми мазками, надежды, очевидно, быть не может никакой — оно же, как иллюстрировал весь предыдущий сюжет, вроде бы должно быть подчинено антироссийскому фининтерну.

И тут в поле зрения читателей появляется Иосиф Виссарионович Сталин... Как бы кто ни относился к этой незаурядной личности, но никто не может отрицать, что Сталин является одним из величайших политиков и управленцев XX века. Сейчас могли бы, наверное, сказать, кризисным менеджером, но мне кажется, что этот термин для Сталина даже мелковат.

И в силу того, что, как уже было сказано, революционеры социал-демократы были показаны в сюжете только с отрицательной стороны, Сталин в книге ставится особняком от них на отдельный пьедестал. И здесь вырисовываются контуры третьего интересного недостатка — ещё одного глубоко ошибочного мифа о том, что Сталин ничего общего не имеет с когортой революционеров-большевиков, а представляет собой альтернативный проект «Красной империи», и сам, соответственно, является «Красным императором», который чуть ли не в одиночку перехитрил и переиграл всех своих однопартийцев.

Как следствие третьего недостатка всплывает и четвертый. Сталин в глазах главного героя противопоставляется Ленину. Главный герой даже «агитирует» против Ленина самого Сталина в беседе с ним, и утверждает, что РСДРП(б) куплено Британией буквально на корню. Можно по разному относиться к этим двум государственным деятелям, они могут нравиться или нет, но противопоставлять одного другому странно и абсурдно. Ленин для Сталина был авторитетом, и И.В.Сталин всегда мыслил в духе развитого Лениным марксизма, ссылаясь на него. А их взаимное противопоставление частенько используется для дискредитации левого, и в частности, советского проекта. Как пример, так действовали с подачи «идеолога перестройки» А.Н.Яковлева.

Кстати, герой ошибся, съязвив насчет якобы плохого предвидения Ленина в его словах из доклада в январе 1917 года в Цюрихе перед швейцарской рабочей молодежью: "Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции..." Во-первых, если прочесть доклад, то станет сразу ясно, что в этих словах Ленин говорил о пролетарской революции, причём в Европе, а не о буржуазной революции в России. Кстати, свержение самодержавия в России осуществилось практически как заговор сверху со стороны финансово-промышленной и думской верхушки, которая воспользовалась волнениями в Петрограде, и лишь потом только случилось ликование общества, внезапно обрадованного этой новостью. Поэтому предсказать такой заговор глядя со стороны было невозможно.

Во-вторых, здесь эта цитата была как грубо вырвана из контекста, так и полностью искажена по смыслу. В этом докладе Ленина как раз перед данными словами был абзац: «Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией. Чудовищные ужасы империалистской войны, муки дороговизны повсюду порождают революционное настроение, и господствующие классы — буржуазия, и их приказчики — правительства, все больше и больше попадают в тупик, из которого без величайших потрясений они вообще не могут найти выхода. ...Так ближайшие годы как раз в связи с этой хищнической войной приведут в Европе к народным восстаниям под руководством пролетариата против власти финансового капитала, против крупных банков, против капиталистов, и эти потрясения не могут закончиться иначе, как только экспроприацией буржуазии, победой социализма.»

В марксистских взглядах этих лет считалось, что социалистическая революция может произойти в одной из стран, и в дальнейшем перекинется на соседние страны, сопровождаясь войнами буржуазии против победившего пролетариата, что может длиться довольно долгое время. Так, незадолго до этого Ленин в статье «Военная программа пролетарской революции» писал: «Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. ...Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными. Это должно вызвать не только трения, но и прямое стремление буржуазия других стран к разгрому победоносного пролетариата социалистического государства.»

И такая борьба пролетариата в защиту своей революции против своей и зарубежной буржуазии, а также помощь пролетариату других стран в их борьбе может занять длительный период. Именно эту борьбу и имел в виду Ленин, говоря швейцарской молодёжи, что «мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв...»

И ведь говоря о революциях в Европе он был прав — довольно скоро состоялась социалистическая революция в России, потом произошли революции и создались Бременская советская республика, Баварская советская республика, Венгерская советская республика, Словацкая советская республика, а также советские республики Лимерикская в Ирландии и Лабинская в Хорватии. В силу разных причин все советские республики кроме РСФСР были задавлены буржуазией.

В следующей главе персонаж Сталина довольно беззубо пытается спорить с главным героем по поводу Ленина и участия России в ПМВ. Я думаю, что настоящий Сталин нашёл бы что сказать герою, слабо разбирающемуся во взглядах большевиков.

Ленин, например, писал: «Лозунг и признание защиты отечества в империалистской войне 1914–1916 гг., это только коррупция рабочего движения буржуазной ложью. ...Буржуазия всех империалистических великих держав стала настолько реакционной и настолько проникнута стремлением к мировому господству, что всякая война со стороны буржуазии этих стран может быть только реакционной. Пролетариат должен быть не только против всякой такой войны, но и должен желать поражения „своего“ правительства в таких войнах и использовать его для революционного восстания, если не удастся восстание с целью воспрепятствовать войне.»

То есть, мысль Ленина такова, что Первая Мировая война империалистическая, выгодная только лишь буржуазии для её господства. И пролетариат стран должен быть против своего участия в такой войне, и должен использовать её для пролетарской революции и завоевания своей власти. И тогда для пролетариата, как писал Ленин: «В этих случаях война с нашей стороны была бы законной и справедливой. Это была бы война за социализм, за освобождение других народов от буржуазии... Было бы просто глупо отрицать защиту отечества со стороны угнетенных народов в их войне против империалистских великих держав или со стороны победившего пролетариата в его войне против какого-нибудь ...буржуазного государства.»

Послереволюционные шаги как Ленина, так и Сталина в реальной истории совершались в одном ключе. Наша с вами история показывает, что никакой сдачи большевиками России британцам, никакого расчленения России на слабые территории, как того хотели бы англосаксонские банкиры, не произошло. Наоборот, именно Советская власть с большевиками, в том числе Лениным и Сталиным, собирала в единое государство расползающуюся на лоскуты бывшую Российскую империю. Наверное, главному герою стоит серьёзно пересмотреть свой взгляд на историю и отказаться от навязанной кем-то лживой конспирологии и мифологии. Гораздо полезнее ведь находить и разбирать реальные ошибки, например, большевиков, сделанные по объективным либо субъективным причинам, чем впихивать исторический процесс в прокрустову конспирологию и приписывать ему надуманные мифы.

Мимоходом ещё можно отметить, что вскользь в сюжете проходит намёк на еще один интересный недостаток — ещё один миф об офицерах российского Главного Управления Генерального штаба, являвшимися согласно ему реальными организаторами Октябрьской революции для спасения России, в отличие от большевиков. Даже если этого мифа придерживается А.И.Фурсов, это не мешает ему быть ошибочным.

Возможно, такое негативное отношение главного героя к Ленину и такой пиетет героя перед Сталиным проистекает от приверженности героя к уже упомянутому мифу о том, что Сталин строил обычную империю с собой во главе, а вовсе не левый, социалистический проект. Пытаясь глубже прояснить взгляды главного героя нужно вспомнить одно его высказывание. Как сказал сам герой Сталину: «Левый проект на сегодняшний день — не панацея, не светлое будущее, а передышка, возможность собраться с силами.» К слову, СССР на всем периоде своего существования, при всём том, что он менялся, был всегда левым, социалистическим проектом.

Если левый проект, как сказал герой, это временная передышка, то что же герой предлагает Сталину строить потом, после отказа от левого проекта — новую империю с правильными фабрикантами, которые как бы не будут сильно эксплуатировать рабочих, и с правильными рабочими, которые не станут возмущаться эксплуатацией от фабрикантов? Неужели политическая мечта героя это банальный капиталистический солидаризм, где «сольются в экстазе... единстве» помещик, банкир и фабрикант с крестьянином, мелким клерком и рабочим?

Подобное «единство», чтобы сгладить внутренние противоречия и усилить «единение», должно быть направлено против какого-то врага вовне. И еще оно должно погашать недовольство «низших» слоёв общества и слегка повышать их уровень жизни за чужой счет, например, за счет колоний.

Как и говорил известный британский колониалист Сесил Родс: «Я был вчера в лондонском Ист-Энде <рабочий квартал — прим.> и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком: хлеба, хлеба! — я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма... Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами.»

Вряд ли это тот строй, который Сталин должен (и хочет) создавать в России. Если вскоре отставить в сторону временный, по словам главного героя, левый проект, то отсюда, кстати, один мелкий шажок до правого и ультраправого солидаризма с соответствующими атрибутами, который и так возрос в Европе перед Второй Мировой войной.

Как личность главный герой вызывает сопереживание и симпатию, поэтому будет очень жаль, если его наивные благие намерения в государственном строительстве вымостят России в этой альтернативе дорогу в подобную антиутопию.

Так как цикл книг не закончен, еще есть возможность пересмотра героем некоторых своих ошибочных воззрений. И пока можно всё-таки надеяться, что Сталин в книге не будет марионеткой, играющей согласно мифологизированным взглядам героя и имеющей мало общего с настоящим Сталиным.

Как я уже говорил, цикл книг увлекательный, описанное в нём время сложное и интересное, и если убрать серьёзные перекосы в псевдоисторические мифы, которые дают очень превратную картину происходящего, то без них, в общем, неплохой цикл мог бы стать гораздо лучше.