Рецензия на роман «Ужасный век. Том I»

Ан дрей Миллер самую малость слукавил, причислив свой первый роман – «Ужасный век» – к жанру «фэнтези». Тут надо понимать, что речь немного не о том фэнтези, к которому мы все привыкли. А то ведь читатели подумают: эльфы, магия, драконы…

дрей Миллер самую малость слукавил, причислив свой первый роман – «Ужасный век» – к жанру «фэнтези». Тут надо понимать, что речь немного не о том фэнтези, к которому мы все привыкли. А то ведь читатели подумают: эльфы, магия, драконы…

Уже на первой новелле становится ясно, что роман дона Бласа имеет не так много общего с привычными представителями жанра. Теми, кто на данный момент актуален и на слуху более прочих. Это и Р. Скотт Бэккер с его «Вторым Апокалипсисом», и Джо Аберкромби с «Первым Законом», и Патрик Ротфусс с «Хрониками Убийцы Короля». Прошу не забывать Тэда Уильямса и Гай Гэвриела Кея со всеми их произведениями. Ну, и старина Мартин, ладно, куда мы без него. И ещё много-много имён, которые устану перечислять.

Перед нами редкий образец фэнтези, не паразитирующего на наследии Толкиена. Роман выглядит так, каким его мог видеть сам Профессор, если бы увлекался Ренессансом и греко-римской мифологией, вместо кельто-скандинавской. Наш автор решил не просто отойти от привычных канонов жанра, а развернулся на 180° и пошел своим путём. В своих творческих исканиях дон Блас не переизобрел жанр, но точно смог посмотреть на него под другим углом.

Если бы меня попросили обозначить жанровую принадлежность «Ужасного века», то я бы предположил, что перед нами квазиисторический приключенческий роман, вобравший в себя элементы жанра «плаща и шпаги» (одного из предвестников классического фэнтези), тёмного и эпического фэнтези, а также античного эпоса. Из источников вдохновения мне видится фильмография Тарантино, композиции Высоцкого, Цоя и Мельницы. И всё это великолепие – в непривычных для generic fantasy декорациях XVI века, что считаю довольно символичным. Ведь творцы эпохи Ренессанса также вдохновлялись античной культурой, как и наш автор.

Для тех, кто вдруг не знает (ещё остались такие?): Андрей Миллер – популяризатор истории, специализирующийся на Западной Европе XV-XVII веков. Среди исторических эпох, особое место в его сердце занимают «Золотой век» Испании и Конкиста. Оттого и имеем в качестве сеттинга условную «шестнаху», со всем присущим ей колоритом. Тут вам и соседство мечей и копий с аркебузами; и манерные рыцари в противовес вульгарным ландскнехтам; и зажравшаяся Церковь, в тени которой проклёвываются первые зёрна местной Реформации. И прочие-прочие прелести, которых здесь сполна.

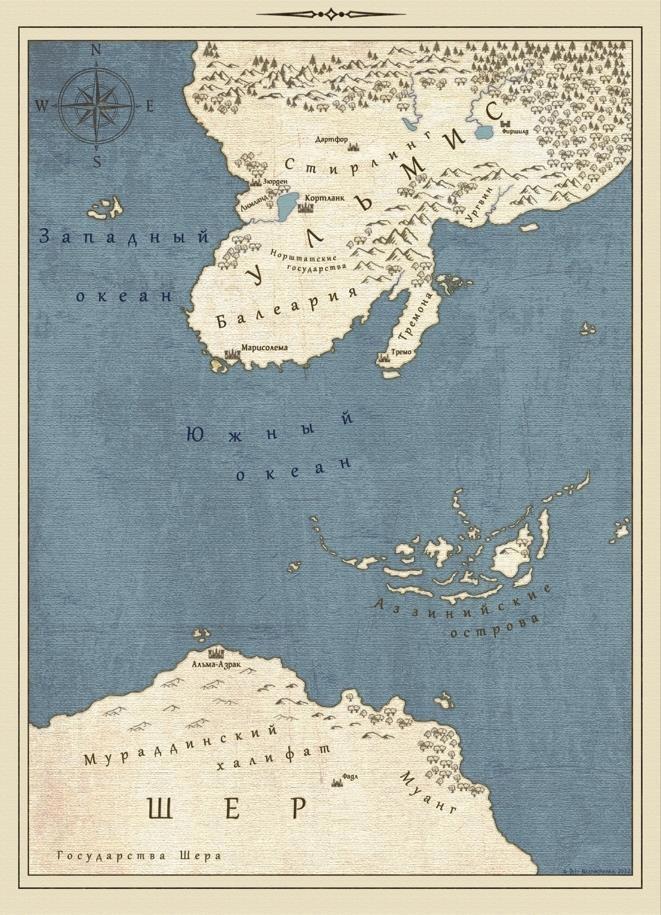

Во всём этом Андрей Миллер отлично разбирается и скрупулезно подаёт локацию за локацией, деталь за деталью. В каждом из выдуманных государств несложно увидеть реальные прообразы. Благодаря этому легче представить и поверить в прочитанное. Где-то на середине романа я поймал себя на мысли, что всё описанное (если откинуть мистически-магические элементы), вполне могло бы происходить в нашей реальности. Лишь поменяйте имена и названия, и невозможно будет отличить правду от вымысла.

Но не стоит обманываться, будто дон Блас просто переписал историю Европы на свой лад. Вовсе нет. Это Мартин любит приписывать себе некую фэнтезийную адаптацию исторических событий, вроде Войны Роз. Хотя, если копнуть немного глубже, то с этим утверждением можно поспорить. Миллер поступил иначе. По происходящим в романе событиям отчётливо видно, что у автора была какая-то тактика и он её придерживался. Могу только представить, насколько грандиозная была проделана подготовительная работа. Дон Блас уверяет, что у него есть готовый план на целую трилогию и «опухания» томов не предвидится. И после прочтения первого тома охотно ему веришь: каждый винтик в этой истории находится на своём месте и выполняют отведённую ему роль во всеобщем замысле. Это словно смотреть на подробно задокументированные исторические события с высоты сегодняшнего дня.

Много лет назад я украл с просторов ЖЖ прекрасную цитату:

«Реальность не обязана быть правдоподобной. В отличие от вымысла, который изначально создают с расчётом на потенциальную убедительность»

С тех пор, именно по этому критерию я оцениваю те или иные произведения. Особенно фэнтезийные. Потому что именно достоверность во многих фэнтези романах и рассказах страдает на обе простреленные ноги. Я понимаю, что сложно говорить о достоверности миров, где эльфы летают верхом на драконах и сражаются против Властелина Хоббитов. Но ведь одна из основных ролей фэнтези – рассказать о реальном через нереальное. Облечь животрепещущие проблемы в яркую и удобоваримую оболочку. А это не удастся без определённой доли достоверности, даже в заведомо нереалистичных произведениях.

И вот Андрей Миллер словно зрит в корень, и под этот самый корень режет всю сказочную шелуху, которая только отвлекает внимание. Здесь нет ни эльфов, ни гномов, ни орков с троллями, ни даже самого маленького дракончика. Зато в изобилии людей. Всех сословий и цветов кожи: старые рыцари, искалеченные войной; живущие за счёт заморской войны наёмники; сбежавшие от монотонной жизни обозные жены; придворные интриганы и интриганки; самоотверженные тайные агенты и властолюбивые священники; рыжеволосые язычники и чернокожие островитяне. Здесь нет чёткого разделения на Добро и Зло. Нет даже «серых» персонажей в привычном нам понимании. Каждый из них – словно живой человек. В меру ублюдок, в меру святой. У каждого своя правда и взгляды на жизнь, которые, то и дело, пересекаются с противоположным мнением. А это, как известно, чревато последствиями. Нам остаётся лишь наблюдать, как отгремевшая Великая война двадцатилетней давности сказывается на всей этой плеяде харизматичных и запоминающихся персонажей. Грядет поистине Ужасный век. Но самое ужасное существо – это человек.

В романе автор ведёт повествование от двадцати разных POV'ов (точек зрения). Одни играют ключевую роль в сюжете, другие нужны лишь, чтобы показать ту или иную ситуацию со стороны. Третьи же просто не доживут и до конца новеллы, в которой они появились. Всё как в жизни.

Отдельно отмечу, что автор не лезет в голову каждому сюжетно значимому персонажу. С его же слов, мысли некоторых из них должны оставаться для читателя загадкой. Не могу с ним не согласиться.

Дон Блас не злоупотребляет сюжетной бронёй для персонажей. Это большая заслуга, что мы вынуждены переживать за них. Вот к примеру: едва покажется очередной «новичок», как он успевает за короткое время неплохо так раскрыться и вызвать эмпатию. Мы начинаем за ним наблюдать, пока он, в силу своего характера или обстоятельств, не попадает в беду. И вот тут нам остаётся лишь сидеть и гадать: настигнет ли его меч или стрела в скором времени. Это уравнивает многих персонажей и даёт нам понять: неприкасаемых нет. Есть лишь те, кто ещё не до конца отыграл свою роль.

Как читатель, веришь в то, что эти люди делают и в то, что они говорят. Да по правде говоря, я давно не встречал таких адекватных персонажей! Здесь нет дурацких истеричек или мартисьюх. Будь то «ржавый» наёмник или его обозная жена, мураддинский визирь или сын знатного рода, разочаровавшийся в Церкви сквайр или вернопреданный ей паладин – эти и многие другие персонажи говорят и ощущаются так, словно у них есть живые прототипы. Ни один из них не выглядит для меня карикатурным или притянутым за уши. И ещё одна из заслуг автора: при всём засилии персонажей, в них довольно быстро начинаешь разбираться и впоследствии не путаешься. Это вам не Вера Камша, бомбардирующая страница за страницей десятком новых имён и названий, которые практически ничего не значат ни в краткосрочной перспективе, ни то и вовсе. Пока её читатель научится отличать одного персонажа от другого, потребуется добрая половина книги. Или бутылка балеарского.

В отличие от Камши и многих других авторов, Миллер старается расширять свой мир не столько вширь, сколько вглубь. Имена и названия здесь не ради галочки и количества. На своём примере «Ужасный век» доказывает, что необязательно грузить читателя килотоннами наименований, чтобы придать выдуманному миру оживлённый вид. А если что-то новое и предстаёт перед нами, то лаконично раскрывается через контекстные события, а не через объясняющие «в лоб» диалоги. Ну вы знаете: когда персонажи что-то объясняют вроде как друг другу, а на самом деле – читателю. Здесь этой безвкусицы нет.

Помимо людей, всё-таки есть в этом мире сила, что стоит вне привычных рамок Добра и Зла. Условный «божественный» конфликт представлен противостоянием несколько иного рода, которое не буду спойлерить. Скажу лишь, что в местных потусторонних силах больше от античных мифов и легенд, чем от классических образчиков фэнтези. Местная космогония развивается не спеша, дабы не испортить интригу раньше времени. И все её проявления здесь очень уместны.

Другие рецензенты или читатели могут упрекнуть автора в скудных описаниях, не раскрывающих в полной мере мир «Ужасного века». Но Блас словно говорит: «Зачем вам тягомотные описания дуба или синих занавесок? Всё же просто! Фрукт – фрукт. Сиська – сиська. Цветок – цветок».

Другие рецензенты или читатели могут упрекнуть автора в скудных описаниях, не раскрывающих в полной мере мир «Ужасного века». Но Блас словно говорит: «Зачем вам тягомотные описания дуба или синих занавесок? Всё же просто! Фрукт – фрукт. Сиська – сиська. Цветок – цветок».

Так и напрашивается одно сравнение, но зайду чуть издалека. Кого у нас любят называть главным фэнтези-феминистом? Ну вы знаете: сильные колдуньи, помыкающие беловолосым мутантом, охотящимся на чудовищ… Хех, так вот забудьте. Дон Блас так и говорит пану Анджею: «Подержи мой ишке!». Зная отношение автора к женщинам, и сколь значимую роль они зачастую играют в его произведениях, считаю уместным сравнить его с Пигмалионом, который вытесывает из камня свою Галатею. Только вместо молота и долота в его арсенале – короткие, но ёмкие и разящие в самую суть предложения. Так что подобный литературный стиль – это поистине фича, а не баг, растущая из любви к творчеству Папаши Хэма.

Герои Миллера также обделены детальными описаниями. Но скажу, что им это и не нужно. Их поступки и изречения рисуют более яркие образы, чем любые слова автора. В качестве доказательства этому можно полюбоваться на фан-арты, присланные читателями. Вряд ли бы пустые и похожие друг на друга персонажи могли бы вдохновить на такое.

Отдельно отмечу, что меня с самого начала порадовал темп повествования. Блас очень грамотно расставил спокойные и напряжённые главы, из-за чего создаётся впечатление этаких «американских горок».

После весьма непродолжительного пролога нас бросает в самую гущу военной компании местных наёмников – «Ржавого Отряда». В новелле «Ржавеет железное», дабы завлечь читателя, почти сразу начинается экшен, убийства и осада древнего города. Но между строк нам рассказывают о местном мироустройстве. О государствах и людях, их населяющих. Это очень важная новелла, задающая тон всему роману и обрисовывающая местное мироустройство.

И именно в этой новелле случается одно неприятное событие, явно вдохновлённое ранними фильмами Тарантино. И оно же сыграет свою важную роль в дальнейшем.

Во второй новелле – «Гори это всё» – нас переносит на другой континент, за океан. В Ульмисе, вместо песков и раскалённых камней Шера, мы видим таинственный Восточный Лес. На отвоёванных у природы клочках земли расположились людские поселения. Нам дают проникнуться разницей в культуре и вероисповедании соседствующих, но ненавидящих друг друга народов. В тоже самое время, где-то на фоне, в самом разгаре охота на ведьм. Диалоги между паладинами и ветеранами Великой войны раскрывают нам подробности главного конфликта двадцатилетней давности в этом мире. Большое внимание уделяется незавидной участи победителей и цене этой победы.

Новелла «Имперские ублюдки» знакомит нас с тем самым проигравшим государством, местной квази-Испанией. Зная о любви дона Бласа к реальному прототипу, я уверен, что при написании этой новеллы он оторвался на полную. Именно здесь чувствуется вся любовь автора к сотворённому им миру. Столица Балеарии играет красками, благоухает вином, а яркое солнце ласкает кожу прекрасных женщин. Эта новелла приоткрывает завесу придворных интриг между двумя королевствами, конкурирующими за звание гегемона. Реваншистские настроения в бывшей Империи сильны как никогда, но из поражения в войне были сделаны правильные выводы. Балеария благоухает, как расцвётшая роза, а выжившие сторонники империалистских идей ждут своего часа. Напролом никто идти не собирается.

А восьмая глава этой новеллы так и вовсе стала одной из моей любимых. Те, кто читал, должны догадаться, из-за какой сцены.

«Люди середины» не только отсылают к творчеству Цоя и Высоцкого, но и возвращают нас к уже полюбившемуся отряду наёмников. В этот раз они вынуждены расхлебывать последствия роковой оплошности, совершенной в штурмовой неразберихе. Здесь ещё больше экшена, переживаний за персонажей и немного мистики. Главы читаешь с запоем и не успеваешь моргнуть, как на горизонте начинает маячить финальная новелла.

Битвы и дуэли у Бласа удались на славу. Наш автор и в жизни не дурак пофехтовать, благо навыки есть. И на бумаге всё это изложено без чрезмерного обилия непонятных терминов.

Вообще, эта глава – тот яркий случай, когда ты можешь сочувствовать людям по обе стороны баррикад. Буквально.

«Двух королей» я нарочно читал не торопясь, потому что понимал, что ждать второй том предстоит долго, а потому хотел по-максимум растянуть удовольствие. Увы, новелла оказалась самой короткой, и, по правде говоря, чуть слабей остальных. Однако, на фоне богатой на события предыдущей новеллы, именно таким и видится логичный финал. Спокойным, но не сбивающим до конца напряжение. Новелла выполняет свою немаловажную роль: наводит мосты между первым и будущим вторым томом.

Гроссмейстеры расположились за шахматной доской. Самое интересное ещё впереди.

К финалу приходит понимание, что первый том – лишь пролог на полтора миллиона знаков с пробелами для чего-то более значимого. На протяжении почти 37-ми авторских листов фигуры выстраивались на доске и большие игроки сделали лишь свои первые ходы.

Книга не зря носит своё имя. Ужасов здесь хватает, но не в духе «кровь-кишки-распидорасило». Пугают здесь не перерезанные глотки и выдавленные глаза, а ситуации, в которые попадают персонажи. Чувство безысходности, стыда, обиды и ревности. Всё то, что близко и понятно каждому из нас. Попробуй объяснить человеку XXI века страх перед драконом или зомби. А вот ковырнуть незаживающую бытовую ранку – это автор умеет. Именно из-за этого персонажи ощущаются такими живыми. К нашему счастью, они лишены менталитета современных людей. Им присуще магическое или религиозное восприятие мира, что влияет на их речи и поступки. Они действительно мыслят реалиями своей условной «шестнахи». И это прекрасно.

Как я уже сказал в превью к обзору романа, с творчеством Андрея Миллера я успел неплохо познакомится за прошедшие годы. А потому для себя я выделил типичного «миллеровского» героя: побитый жизнью и умудрённый горьким опытом мужчина, неравнодушный к роковым женщинам (чаще всего – рыжим), некрасив собой, но с чутким сердцем. Подобных героев чаще всего можно встретить в рассказах автора. В романе же этот архетип распределился среди множества других героев, в ком-то больше, в ком-то меньше. Такое решение крайне уместно в столь массивном произведении. И всё же, довольно забавно каждый раз про себя подмечать торчащие то тут, то там «миллеровские уши».

«Ужасный век» лично для меня работает и на другом уровне. Это не просто замечательный роман, за которым приятно провести несколько вечеров. Для меня, как автора ещё в самом начале пути, эта книга – превосходный ориентир и мотиватор. Впрочем, как и весь творческий путь дона Бласа. Было интересно наблюдать за его успехами, начиная с рассказов на конкурсной площадке «Квазар». И вот, чем он нас радует на сегодняшний день.

Читатели на АТ не понимают своего счастья: перед ними полностью бесплатный труд, не уступающий той же Камше. А то и превосходящий. Крайне рекомендую ознакомиться в самое ближайшее время. Просто мне не верится, что за такую книгу не захочет взяться какое-нибудь издательство. Автор, конечно, не совсем однозначно относится к «бумаге», но если дело всё-таки дойдёт до печати, то свою копию обязательно приобрету. Вот именно такое и надо поддерживать рублём. Я уверен, что «Ужасный век» заслуживает место среди достойных представителей жанра. А Андрей Миллер, лично для меня, вытеснил ту же Камшу, Пехова и многих других издаваемых отечественных авторов.

Жду с нетерпением второй, а затем и третий том «Ужасного века». Хочется пожелать автору удачи и сил в дальнейшем. В идеале, чтобы однажды за правами на экранизацию трилогии выстроилась очередь из продюсеров. И зная любовь автора к лопездюхам из Netflix, очень рад, что эта контора никогда не получит права на экранизацию. А экранизировать тут есть что, уж поверьте. Книга довольна кинематографична, сказывается любовь автора к кино. Но вы всё же не ждите экранизацию, а лучше прочтите «Ужасный век» сейчас. Оно того стоит.