Рецензия на роман «Спирит-панк-опера "Бэздэзъ" том 1»

Теперь если имели в виду, что нечто лишь с виду красиво и благополучно, а на самом деле, содержит внутри безумье и мрак, то многозначительно говорили — это Бэлла. А если дела и с виду выглядели худо, то говорили — это Бэздэз.

Книга скорее Бэздэз, чем Бэлла, но ещё в ней есть тягучие, одновременно сладкие и горькие воспоминания о прошлом, как о минувшем детстве — то, что не повторить и не испытать снова. Причиной всему — Событие. После него мир так и не оправился.

Для местных обитателей он стал едва ли пригодным к жизни, по крайней мере, затронутая Событием часть. А вот нам, читателям, и без того изобильный авторскими находками, смесью технологий и магии, великолепным языком, мастерски вписанными отсылками, лёгким чёрным юмором исковерканный мир представляется только богаче.

Книга не старается быть понятной. Она общается с читателем на своём языке. А может и не общается вовсе, просто с первых же строк хватает за ногу и утаскивает в необозримые глубины, в которых радостно тонуть. Слова иногда звенят металлом, иногда душат беспросветностью, но каждое манит в небезопасный опасный мир.

Удивительно (и в то же время нет — ведь это опера), но книга постоянно использует голос. Он здесь не просто колыхание воздуха, он может быть и инструментом для работы, и смертельным оружием. Например, рыкари — потомки одного из богов — называются так из-за способности к василискову рыку, который может наносить сопернику урон. Среди них есть особые — Печали. Они поют, наводя на врага морок, наполняя сердца тоской и заставляя забыть об опасности. Некоторые рыкари подавляют свою способность, тогда их называют белыми. А ещё есть...

Духовой - это рыкарь навыворот, он не любит смерти и не мечтает улететь на горящем коне к отцу Василиску. Духовой кроток, его песня - это куплеты про весенние ручьи, осеннюю паутину и вечерний свет в окне дома из крыльев - такими песнями духовые двигают сотни тонн ковчега и тысячи тонн гуляй-городов.

Это всё божичи — ведущие свой род от богов. Есть, конечно, и людичи. Есть история о том, как двадцать тысяч лет назад забытый бог-творец Пан решил подарить своему миру свободу, оставил приглядывать своих детей (Юного Мона, богиню Рею и Василиска-охотника) и уснул на тысячу и один год. А люди и младшие боги натворили дел... Интересно, что эта древняя история для жителей книги не является ни мифом, ни выдумкой. В неё и не верят при этом, потому что она — правда. Все просто знают, что так и было, и продолжают помнить своих богов.

Первым в ряду линкоров стоял “Юный Мон” под золотистыми флагами Овиды.

За ним, через звено караванных броненосцев, красовалась своей высотой и длинным серебристым телом “Богиня Рея”, построенная на верфях Понурты.

Третьим стоял стальной гигант “Василиск-Охотник”, самый могучий и быстроходный, он был построен в столице Василиссе и выбран флагманом всего флота.

Легенды, мифы, сказки и истории этого мира кажутся аутентичными, но при этом в них, как и в географических названиях, присутствует заметный налёт чего-то славянского (Дунава). При этом никакой топорности современного славянского фэнтези в книге и в помине нет. Нет банальностей, клише — есть только лёгкий привкус узнавания. Если тут и используется что-то знакомое, тот же остров Рыба-Кит, то он вполне аутентично вписывается в окрестности (Ставрия и Смольна).

Нет ощущения, что автор списал названия от недостатка фантазии, наоборот, такие знакомые слова звякают, как напоминалка в телефоне, чтобы читатель ущипнул себя и убедился, что он ещё у себя дома, а не в царстве Ставрия. Иногда они разбавляют местами довольно мрачное повествование и придают оттенок абсурда. Ну как это, герой идёт заряжать коня-кадавра и берёт ему угощение — барбарисовые конфеты. Ну откуда барбарисовые конфеты?! Может быть, в менее талантливо написанном произведении такие мелочи выбивали бы из чтения, рушили бы мир, но тут они тебя как будто ещё больше привязывают к тексту. Он становится родным, с этими полумеханическими конями, из которых вынимают внутренности, вставляют батареи и закапывают дозревать в землю, с Машиной цветка, которая множится и множится, с фотоаппаратом фирмы «Очи», с фисташковым мороженым и муравьиным мёдом, зверем Неведом, Проклятым полем и Крематорием, тринадцатым марта и «Тринадцатым Марта»...

Ну ладно, хватит о мире, ведь он не главный герой. А кто же тогда?

Как и положено опере, нам представляют нескольких «солистов». Начинается всё с Левши, влюблённого в Маргариту, которая обожает жёлтый цвет (у вас сейчас ничего не звякнуло?..).

Из рассеянного утреннего полумрака в отражении на него глядел хрупкий, красивый юноша с тонкими девичьими чертами. Глядя строго в фас, нельзя было найти в этом лице ничего мужественного, кроме жидкой, светлой щетины, но стоило Левше чуть повернуться, как открывалось подлинное украшение его лица — роскошный, острый и прямой нос. Когда Левша поворачивал голову, то будто океанический трёхмачтовый парусник ложился на курс.

Он не кажется героем, но он дальше всех сумел зайти в Проклятое Поле и, что важнее, вернуться в своём уме. В него ходят в специальном костюме, чтобы собрать внутреннюю росу, выделить её из крови кислотника. Левша же смог добыть Полевую Соль, которая ценится гораздо дороже.

И тут я уже не могу не отойти от темы персонажей и не поделиться одной из жемчужин книги.

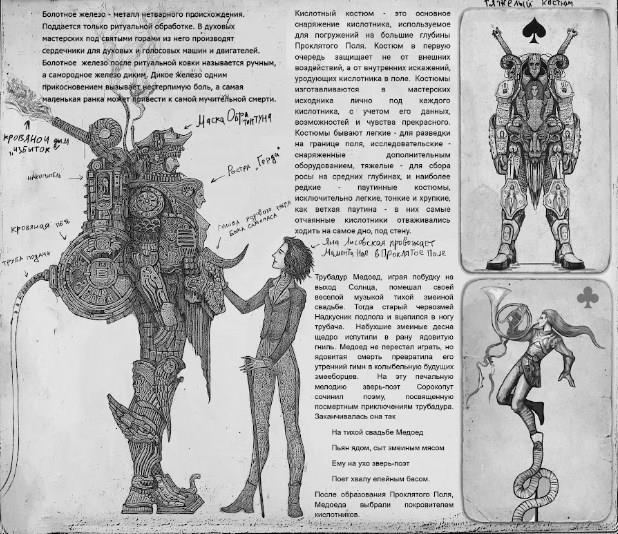

Иллюстрации — это то, что зацепляет в первую же секунду, как открываешь книгу, и заставляет вновь и вновь возвращаться в прочитанные главы, чтобы снова рассмотреть ставшие понятными детальки, которые незаметно вплелись в повествование. Они иногда похожи на страницы из дневников, иногда на иллюстрации к историческим книгам, а есть и просто географические карты. Конечно, попадаются портреты персонажей. И всё это нарисовано автором, от руки! Мне кажется, это такая ценность — увидеть мир глазами автора, а не просто прочитать. (На момент написания рецензии книга не завершена и не до конца проиллюстрирована.) У меня несколько десятков скриншотов, но я решила вам их не показывать. Лучше смотреть в книге. (Вообще, рисунки напомнили мне те славные времена, когда я играла в Морровинд, останавливалась у книжных полок и вместо собственно игры начинала читать, что пишут в местных книгах и дневниках.)

Вернёмся же к Левше. Я сначала подумала, что он и есть главный герой, но тут он неудачно встречает давнего знакомого, и мы вдруг «теряем» левшу и оказываемся в мыслях Пулева. Когда Пулева у нас отбирают, мы оказываемся в детстве Левши и плавно перетекаем к Ягру, в томный летний день, где синее небо не предвещает ничего плохого, и только мы знаем, что автор не случайно привёл нас этот временной промежуток. Очень скоро привычную уютную скуку разрушит война (но это пока не Событие).

Ягр сошёл с дороги, прошёл заросшей аллей заброшенного поместья Кумановых, спустился к длинному и узкому кукушечьему пляжу — так путь до бухты вдвое короче, а поваленные поперёк тополя и вычурные полированные морем коряги ему не помеха. Скажи, кукушка, сколько мне осталось?

Автор читателю не даёт поразмыслить, потому что чуть раньше пишет: «Ягр Олевич (15 июля 894 г. — 1 января 912 г.)». Меньше года, Ягр.

Как ни странно, это не убавляет интригу, наоборот, каждый хруст ветки под ногой героя, каждый шорох травы, мёртвый майский жук — это до такой степени нагнетает атмосферу, что хочется через монитор кричать персонажам — беги, беги!

Так же, в принципе, работает и вся книга: автор сразу обозначил, насколько важно тринадцатое марта, день События. И поэтому каждый раз, когда в главе попадается дата, сразу начинаешь высчитывать, сколько — месяц, полгода, год до?.. Это значительно повышает степень переживания за героев.

Журналист Скрипка со своими тремя фотоаппаратами добивается пропуска на военный линкор, чтобы поснимать массивные, медлительные вражеские корабли на горизонте. Никто не верит, что Соло построили мощный флот, да вы посмотрите, смехотворные посудины-саркофаги, они за месяц до Варвароссы не доберутся! Беспечностью и легкомыслием пропитан воздух, а читатель уже знает, с первой главы знает то, о чём не догадываются даже военные.

Скрипка по обыкновению разоделся в пух и прах, и от этого просыпается сочувствие, прямо чуть не до слёз — он-то не знает.

Смешной парень, столичный фантик — пенсне, бородка колышком, узкие зелёные брюки на птичьих ногах, тугая жилетка, чёрный шёлковый шарф в красный горох — какой к чёрту шарф, тут жара, умираю. Весь деловой, в камерах, пальцы в перстнях, папироса в мундштуке, в ушах серьги с камнями, на щеке татуировка, в носу гвоздь серебряный, и всё это под шляпой с чудным пером. Не ожидал моряк увидеть такого в своём дозоре на верхушке мачты.

И вот эта наивная красота попадает в обжигающее пламя войны. Тут мне на ум пришло аниме "Ходячий замок Хаула", там так же по набережным ходят разодетые горожане, несут цветы, держат детей за руку - и в одно мгновение налетают враги, и всё превращается в пепел.

Стоит отметить, что автору прекрасно удаются и спокойные сонные описания зимней природы, и застолья, игровые поединки рыкарей, и динамичные сцены. И дело в эмоциях...

Один из моих любимых персонажей (о нём восьмая глава) - Иван Казимиров. Молодой учёный, не от мира сего, полностью увлечён Машиной Цветка и, конечно, прекрасной Севастьяной Лисовской, для которой он слишком тускл, непривлекателен и привычен, но она милостиво принимает от него маленькие дары вроде мороженого. И вот Казимиров несёт своей недоступной богине фисташковое мороженое и попадается на глаза военным, которым некогда разбираться, что он учёный, что у него военный заказ, "на сборном пункте разберутся, а нам некогда". Мимо сборного пункта, конечно, проезжают, а Казимиров сначала даже не понимает опасности - машет Яне из окошка, сидит, нелепый, в военной машине с рожками мороженого, улыбается обидным шуткам... Уже видно, насколько он не соответствует окружению.

Когда он попадает на поле боя, он теряет очки. То есть, мы вместе с ним лишены зрения. Казимиров в окопе, поверьте, там нет никаких описаний окопа. Зато там есть страх Казимирова. Плохо, страшно, сыро, темно, беспорядочно, неправильно... Не нужно описывать окоп, чтобы прочувствовать ощущения. Автор великолепно утягивает в воронку эмоций персонажа, а как известно, лучше всего мозг запоминает то, что вызвало эмоции. Окопную Тварь, поразившую меня в самое сердце, простецкого Мамочку с поросячьим ликом и шершавую руку родины забыть просто невозможно.

Из персонажей хотела ещё отметить Короля-Колесо, Иванку, Горвата... Но не буду писать подробно. Все судьбы переплетены между собой, у каждого сильный голос в этой опере (у кого-то послабее, но запоминается), но они, как и все, кто описан выше — не главные герои.

Главный герой книги — Событие. Война войной, в неё можно проиграть, победить, радоваться или горевать, терять, находить, просыпаться в ужасе... но это всё логически понятно. И об этом глава Казимирова.

А есть Проклятое Поле, где навсегда застыла мартовская ночь. У него чётких границ, но иногда оно разливается далеко за свои привычные пределы, убивает и сводит с ума. Оно щупальцами уродует горизонт, от него нет спасения, его не победить, от него можно только отвернуться.

“В Проклятое Поле не смотреть. Если долго смотреть в поле, то сойдёшь с ума и сгинешь”.

Событие — это образование Проклятого Поля.

Автор почти сразу рассказывает, что Проклятое Поле появилось 13 марта 912 года, этот день и месяц становятся нарицательным сочетанием, его именем названа Поминальня на краю поля, эта дата врезается в память и заставляет отсчитывать годы, месяцы и дни. Я писала, что все персонажи связаны, но на самом деле они связаны тринадцатым марта.

Всё крутится вокруг образования поля — мы то приближаемся к этой дате, то отдаляемся в прошлое или будущее. Но за те восемь глав, что сейчас написаны, мы так и не получили ответа. Это Соло виноваты? Это Машины Цветка? Это что-то другое? Этот герой, Событие, тревожит больше всего, о нём хочется знать всё. Надеюсь, мы скоро узнаем.

Единственный недостаток книги — то, что она пока в процессе написания.

Главное достоинство — она живая. Она подшучивает, она пугает, она заставляет вспоминать вкус барбарисовых конфет. Скажите, как в неё можно не влюбиться и как не ждать продолжения?

На следующее утро, в воскресенье 17 апреля, Левша сидел один в просторной гостиной их летнего дома в Бэлле и грыз яблоко, то и дело макая его в сахар. За большими окнами блестело на море первое жаркое утро. Левша следил за искристой чехардой бликов и думал о Рите, вспоминая, как она рассказывала, что по воскресеньям мама берёт её с собой в салон “Лаванда” на набережной, но, чтобы дочка не дышала раньше времени парами красок для волос и маникюрными лаками, отпускала её в соседнее кафе "Кисельные Берега". Там Маргарита обычно часа по два старела над мороженым, пока в салоне молодела её мать.