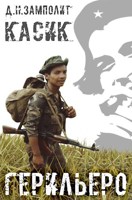

Рецензия на роман «Герильеро»

Попаданец не в Сталина и не в Хрущева, не в себя в детстве — а в индейца! Изобретает не промежуточную башенку и командирский патрон — а дисциплину, гигиену и основы контрацепции конспирации! Поднимает не упавший на колени СССР, а далёкую Боливию! Даёт советы не замшелым генсекам, а самому великому, таинственному, окутанному революционной романтикой Че! Трахает не одноклассниц, а... Нет-нет, не буду спойлерить.

И всё это приправлено интересными деталями быта тех времён и тех краёв, а также чуть-чуть изменёнными рассекреченными документами (ЦРУшными, вроде), если верить примечаниям автора.

Правда - да чего я хвалю? Наверняка, все уже давно серию прочитали. Ещё когда писалась, и это один я такой быстрый и стремительный. Или всё же нет?)

Это всё была присказка, теперь будет сказка.

Тема латинской Америки, которая раньше не возбуждала меня лично ну совершенно никак, начала хоть как-то интересовать после пары прочитанных про Испанскую империю заметок, которые позволили взглянуть на ситуацию с несколько неожиданной стороны. Простой факт: на территории бывших испанских колоний местное население перемешалось с колонизаторами, местных вождей испанская знать даже принимала в свои ряды. Очень на кое-что похоже. В отличие от колоний других европейских держав, не буду показывать пальцем — где местных рассадили по резервациям, плантациям, лишили лишних рук или подчистую истребили. То есть — у нас с испанцами и их далёкими потомками внезапно больше общего, чем кажется на первый взгляд, и судить о них не стоит по книгам, написанным победившими их англчанами (да хоть та же «Одиссея капитана Бляда», которая ненавязчиво подкладывает в неразвитый детский мозг простую мысль, что англичане хорошие и правильные, а испанцы — нет).

Пока писал, вспомнил — на самом деле интерес появился после того, как прочитал гениального «Пуха и бочонк мёда», а потом «Золотую планету» . Совершенно разные произвдения, оба не АИ, а про будущее и космическую эпоху — первый мыльная космоопера, второй — твёдрая нф. Но обе книги построены на одном интересном фантдопе: что в какой-то момент Южная Америка устала от вечной сиесты, взяла себя в руки, объединилась, встала с колен — и как сделала рывок в развитии, да как показала всем кузькину мать! Особенно соседнему континенту.

В серии «Касик», на первые две книги которой и написана данная рецензия, раскрывается тот же самый вопрос. Только с другой стороны, описываются не далёкие последствия, а скорее дела (не)давно минувших дней — накануне поимки Че Гевары боливийскими полицаями. И попавший в прошлое студент, наш современник, пытается все эти безобразия предотвратить. А через ослабление позиций штатов на отдельно взятом континенте, возможно, облегчить жизнь родине, оставшейся далеко за океаном и немножко в будущем.

Я лично могу сказать спасибо данной серии хотя бы за то, что получил какое-никакое представление о том, что там тогда творилось, и что за тип этот Че Гевара. Да, не смейтесь — имя, конечно, слышал, что революционер какой-то латиноамериканский — тоже знал, но не более того. Теперь же есть хоть какое-то представление, информация, невзначай полученная через простое развлечение — чтение приключенческой книжки, а не скучных монографий, непроверенных статей, документов и прочего. По-моему, идеально!

На этой ноте и закончу первую — хвалебную — чать рецензии, и перейду ко второй, в которой буду бурчать. Увы, профдеформация — просто читать тексты, даже свои, не получается. Вечно лезут мысли — что не идеально, что можно бы доработать, переделать, и так далее. Конечно, идеала не бывает, не ошибается только тот, кто не делает, к тому же такие вещи очень субъективны. Тем не менее, читая про «Касика», отчётливо увидел те косяки, которые и сам у себя допускал, посмотрел на всё со стороны, и теперь со всей уверенностью могу сказать — да, так лучше не делать.

Что не понравилось?

Первое и главное: претензия чисто по структуре.

Сначала у нас пролог. Пролог — это просто кусок текста где-то из середины, не из конца даже. Да, там даётся несколько затравок/крючков/интриг, пробуждающих интерес к книге, но... Там не открывается какая-то сюжетная линия, не ставится вопрос — «а что же будет дальше с героями?», ответ на который мы узнаем, только дочитав книгу до конца. Это просто ничем не примечательный кусок текста, выдранный — что самое ужасное — не из конца, а из середины. Да, знаю, сам так когда-то у себя делал. И поэтому говорю, посмотрев на ситуацию с точки зрения читателя: это не очень круто. Кроме мимолётной выгоды — привлечь читателя сразу начавшимся экшонием и боёвкой, а не долгим раскачиванием истории — в нашем случае этот приём ничего не даёт.

А портит сильно. Так как у нас, получается, три лишь условно связанных между собой историй (ну, так выглядит для читателя, только открывшего книгу).

Сначала он читает про какого-то тупака Амару. Как тот почему-то думает по-русски «калашами» и прочее. Тут прозорливый читатель догадывается, что индеец наверное всё-таки не обычный, а поподанец. Потом бой, пролог кончается...

И нам снова надо втягиваться в чтение. В совсем не связанную историю про московского студента. Я понимаю для чего это сделано: мы знакомимся с героем, плюс объясняется бэкграунд, так чтобы все супер-способности не казались совсем уж необоснованным рояльным оркестром. Причём, должен заметить — именно «московский» кусок написан прямо отлично. Отлично получился и главный герой, и (внезапно) — его семья. На самом деле, отец с дядей вышли более живыми, чем спутники героя из третьей части... Что странно — ведь вторая часть, это всего лишь предыстория, нечто преходящее, вроде первой ступени ракеты. И с этими персонажами мы вроде как больше не встретимся. Так зачем же их описывать лучше и более качественно, чем тех, с кем будем потом проводить всё оставшееся время? Кроме того, когда герой попадает — начинаешь сочувствовать его проблеме и думать, как бы вернуть домой. Но ведь книга не про это. Он больше обратно не рвётся, даже не думает (в тексте) — об этом. А шаману верит сразу и на слово (ага, если бы тот мог сделать обратный ритуал — признался бы в этом, тыщу раз, конечно). А герой такой, типа — ну нет, так нет, нам и так хорошо.

И после первых двух историй мы начинаем читать третью. Где герой очухивается в прошлом, в теле индейца, и медленно начинает осваиваться с ситуацией...

То есть, получается — трижды у читателя появляется возможность соскочить с крючка интереса. И это я, привычный проглатывать сборники рассказов залпом, а также долго и мучительно жевать скучную и нудную техническую документацию, с такими проблемами справился... А ведь не все так уверены в своём желании и сильны духом!

Следующая претензия тоже по структуре и относится больше ко второй части второй книги.

Начинаются, блин, постоянные таймскипы, перепрыгивания немного вперёд-назад, когда показывается что делают, а только потом объясняется, почему так произошло. И да — я сам так делал. И теперь прекрасно понимаю, почему читатели ругались. Теряется нить интереса, ощущение погружённости в историю... Страдает сюжетно-жизненно-бытовая часть текста, художественная, не знаю как это правильней назвать.

Понятно — писать АИ в два раза сложнее, чем простые приключения. Нужно не забывать крупный план, стратегический, и при этом чтобы были ещё какие-то приключения и развлечения героя, потому что иначе выйдет скучное перечисление каких-то фактов, типа подшивки новостей, предельно далёкое от художественного текста и мало интересное читателю, пришедшему за приключенями. Отсюда и вылезают проблемы, дисбаланс между двумя составляющими. Идеальную гармонию за всё время я видел, наверное, только у Оксигена в его Квинте Лицинии, при том что книг на тему прочитал не одну и не две. Но автор и не закончил своё творение, отчасти потому что таким темпом выходило пусть качественно, но на бесконечное количество томов, итого — почти неподъёмно для одного человека. Так что ответа и готового решения, как писать АИ у меня нет, но есть некая смутная неудовлетворённость существующими текстами, понимание, что можно было бы всё же лучше.

И в завершение, ещё два замечания уровнем поменьше.

Герои. Как уже говорил, они недостаточно живые, персонализированные. Из всех этих индейцев не запомнился ни один. То же про реальных персонажей. Причём отдаю себе отчёт, что здесь задача сложнее вдвойне — написать так, чтобы не было расхождений с историческими источниками. (И кстати тут вопросы ко французу-репортёру, которому было внезапно уделено столько времени. А насколько такой его портрет соответствует действительности?..)

Рояли. Герой приседает на улице чтобы завязать шнурки, и благодаря этому счастливым образом избегает покушения. И так везде у него так. Ага, «попаданцам всегда везёт». Но не до такой степени же! Ну получил бы он по голове, ничего ж ужасного для сюжета не произошло бы. У нас ни одной серьёзной беды-проблемы, ничего практически, с чем бы герой не справился походя. Это тоже немного убивает сопереживание. Хотя тут могу насоветовать плохого: то, что мне может не нравиться и вызывать вопросы, для обычного читателя может быть строго наоборот. Ведь известно — под книгами с роялями вечно появляются гневные комментарии искушённой публики, но при этом их покупают. А книги без роялей вроде не ругают — но и не читают  .

.

Вот как-то так, если кратко. (Ага, моё «кратко» вышло таким, что не уверен, что кто-то это многословие до конца прочитает)

При всём при этом — замечания не так, чтобы совсем критичные. Серия стоит внимания. Автор как минимум погружён в тему, а значит, через этот интерес через его книги можно узнать что-то новое и интересное для себя. Да и просто приключения в необычном, экзотическом, полностью антураже — чем плохо?