Рецензия на роман «Москва - Севастополь - Москва. Часть 1. Проще, чем анатомия»

В далёком 1995 году писал я выпускное сочинение на спасительную для меня «Тему войны в русской литературе». Выбирал между «Живыми и мёртвыми» и «Цусимой» Новикова-Прибоя. Выбрал последнюю, в то время был «в теме» и даже сделал настольную игру.

Спустя немного времени, как многим известно, начался бум переигрывания Русско-японской и покатилась лавина попаданцев. Наша история приобретала «правильные» по мнению авторов черты, публике это очень нравилось и сейчас нравится, но получалось так, что достижения предков нередко (хочется вообше сказать всегда, но я не буду столь радикален) обесценивались.

На этом фоне историческая проза и её важное направление — военная, начала растворяться в безвестности. Авторов, которые продолжали её писать, осталось очень мало. Зато попаданцы к Сталину пошли тысячами.

Так и хочется сказать — ну наигрались уже, хватит, горшочек — не вари. И как хорошо, что через сей асфальт (не буду спорить, иногда качественный, но очень уж плотный) начали вновь пробиваться ростки настоящей истории.

Меня всегда восхищали качественные вещи по истории XX века, я вот такое писать не рискну, тут соврать по незнанию легче лёгкого. Очень много информации сохранилось и доступно, владеют ею многие. Выход тут один — уменьшать детализацию, но это же тогда будет убивать всё погружение, атмосферу, достоверность. И потому книга о Великой Отечественной войне с высочайшей детализацией всего и вся — настоящий бриллиант.

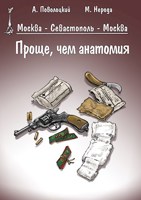

Такой и получилась «Москва-Севастополь-Москва» Александра Поволоцкого и Маргариты Нероды.

Это книга о военных медиках. И создана она людьми глубоко в теме. По уровню достоверности происходящего — практически документальная хроника. Написана она так, что ей веришь безоговорочно.

Но при этом это высококлассное именно художественное произведение, написанное отличным, очень образным языком. Крым за несколько дней до войны, его небо, море, горы, улочки Севастополя показаны так, что, мне кажется, если читатель там не бывал — будто очки виртуальной реальности наденет. А когда читаешь о работе госпиталя в тяжелейшие дни немецкого наступления на Перекопе весь этот ужас боль и усталость невозможно не пропустить через себя.

Главная героиня — фельдшер Рая Поливанова, обычная советская девушка. Мы знакомимся с ней, когда она за год до войны впервые приезжает в Москву на курсы повышения квалификации. Сцены прогулок по столице в компании с преподавателем и будущим старшим товарищем Алексеем Огневым мне очень напомнили Гирина и Симу в «Лезвии бритвы» Ивана Ефремова (при этом нет тут романтической любовной линии). Летняя Москва, у девушки масса новых впечатлений, но уже слышна далёкая гроза, не раз будет упомянута Финская. Щемящее душу послезнание читателя особенно усиливается в крымских сценах в санатории. Возвращается Рая из санатория, отдохнувшая, посвежевшая за несколько дней до 22 июня.

А дальше была война и пересказывать сюжет бессмысленно. Выпадет на долю Раи и многое из того, что довелось пережить Синцову в «Живых и мёртвых» и показано это не хуже, чем Симоновым. В сценах учебки санитарок вспоминаются и «А зори здесь тихие». Вот вроде бы сколько уже в прошлом написано и показано, иногда просто и ремесленно, иногда гениально, но именно сейчас такие книги особенно пробирают и как же хорошо, что они есть. Снова есть.

Я не ожидал в этой книге дури, характерной для отечественного постсоветского синематографа «про войну» и, разумеется, такого здесь и нет. Здесь нет антагониста, какого-нибудь любимого «профессионально-хорошелицыми людьми» пьяного нквдэшника. Героям здесь противостоит война. Этого, знаете ли, уже более чем для человека.

А ещё в книге прекрасные иллюстрации Александра Прибылова. Их много. По одной на главу. Жаль, что мало :)