Рецензия на повесть «Сны и кошмары»

В рамках марафона Читатель-автор. Возможны спойлеры.

Довольно противоречивое впечатление от книги: много к чему хочется придраться, но определённо и цепляет чем-то. Сразу скажу: я не то чтобы часто и помногу читаю разного фэнтези, поэтому всё здесь написанное будет вдвойне имхо. Попробую начать с общих моментов.

И первое — мне кажется, для «тёмного» это фэнтези… какое-то не особо тёмное. Того, что оба главгера — авантюристы, отправившиеся в приключения не из высоких побуждений, а чтоб добыть сокровища мёртвых, — явно недостаточно. Даже с учётом того, что одна из них заявлена, помимо всего прочего, наёмной убийцей: где-то в прошлом, сильно за кадром. Что ещё? Племя людоедов… Затерянные в джунглях руины древней империи, некогда павшей в войне с этими же людоедами… Всё это скорее навевает ассоциации с классикой приключенческой литературы (что, естественно, само по себе не плохо). Битвы с демонами и прочими тварями? Они тоже выглядят довольно условно и общепринято для фэнтези в целом. И отчего-то с самого начала витает в воздухе, что ничего серьёзного с героями не случится, даже во время финального махача, и волноваться за них не стоит. ну, ресетнутся в крайнем случае и начнут заново Был только один момент, когда мне показалось, что ой… уже?

Костер почти прогорел, и теперь почти ничего не было видно. В темноте тускло светились угли, пахло дымом.

— Матушка, матушка, скажи, что мы будем делать с этим мясом?

Вот тут на секунду стало не по себе. Но нет — просто дым. Ну, и возможно, ещё один раз, ближе к финалу, когда в тронном зале прячется Виль и туда же, не зная о нём, входит раздетая Элла. «Ага, — подумала я, — сейчас всплывёт этот рисунок из начала, и будет всеобщий трындец…» Но нет, только не здесь, где вера в себя, в свой меч или в другого человека творит чудеса, где грубая наёмница кидается спасать незнакомую и давно уже погибшую девушку, где весь такой циник и предатель готов поступиться своим существованием ради товарищей по несчастью, а воин-дикарь и главный жрец империи за минуту успевают практически подружиться, и у них даже почти не возникает проблем с недопониманием. Не, так-то мир-дружба-жвачка — я не против) Тут даже старуха-ведьма из племени людоедов, которая за свою жизнь принесла в жертву кучу людей, чтобы не умереть самой, вздыхает: «Я стала чудовищем. Я пожираю, я пляшу в темноте».

Она вдруг подумала, что радость в её жизни кончилась примерно тогда же. Простая радость от тепла солнца на лице, или тонкое и удивительное чувство радости любви… Все это заменила в её жизни хитрая расчетливость и постоянный страх смерти…

Такое прям милое моралите))

Иногда книга как будто вспоминает, что она — именно тёмное фэнтези, и тогда появляются фразы типа «Он лежал на мостовой, одежды разорваны и задрались, голая задница бледно и непристойно торчит наружу. Около головы лужа крови, вокруг живота и ног — мочи» или некоторые другие моменты давно минувшего, но на общем фоне они выглядят скорее неестественными вставками. Впрочем, жанровая принадлежность — вопрос отдельный и неоднозначный, да и соответствующую графу всегда можно поменять.

Второе — мне кажется, этой истории мучительно тесно в рамках теперешнего объёма. Думается, она охотно развернулась бы из повести пусть не в масштабную эпопею, но в полноценный небольшой роман. Потому что, по сути, у нас тут на небольшом пятачке текста толкаются три разных мира (мб технически правильнее сказать «три разных локации», но хочется назвать их именно мирами). Полупризрачный город империи, смутно напоминающий то ли о Древнем Риме, то ли об Атлантиде, и деревня дикарей-каннибалов в джунглях — и то, и другое выглядит как что-то интересное, но рассмотреть их подробнее не удаётся. Третий мир, из которого и прибыли за сокровищами оба главгера, как будто похож на что-то усреднённо-фэнтезийное в условно средневековом антураже, но это неточно — в текст он практически не поместился. Ладно, давать лор клочками — тоже приём, но из-за этого некоторые важные вещи так и остаются туманными. Мне вот, например, очень подозрительным кажется Бог-Император — и непонятно, это просто у меня сложные отношения с авторитарными правителями в любых воплощениях или ему правда не стоит так уж доверять? Всё-таки «Боги, демоны. Суть одно, и жрут они одно и тоже…» Так может, он и правда ничем не лучше своего оппонента Князя?

Сказался сжатый объём и на образах героев. Два ГГ — Элла и Виль — по сути, классическое дуо «воительница + маг» (не настолько классическое, как воин + магичка, но всё же), и видно, что автор пытался придать им индивидуальности, сделать не совсем обычными, но уместилось в повесть только то, что маг — полноватый и лысоватый недотёпа, а воительница… ну, она женщина. Остальных персонажей успеваешь рассмотреть ещё меньше, хотя опять-таки — кажется, среди них есть очень даже интересные лица. Я бы не отказалась узнать побольше про женщину-дикарку, у которой даже нет имени. Или про Балго. Или про жреца. (На их культ, кстати — солнцепоклонничество? — тоже было бы интересно взглянуть поближе).

Третье — о стиле. Стиль у повести довольно неровный. В первых главах он в целом «обычный», безликий — без каких-то выраженных проблем, но и ничем не цепляющий особо: это простой, без подробностей, пересказ бесхитростных событий. Опять-таки… маг и воин идут искать клад под смешочки автора вроде «Сака-мака-шалака! Я ухожу в странствие, в путь-дорогу я ухожу, шмака-кхарака!»… В общем, если б я не ждала дальше «снов и кошмаров», когда читала в первый раз, то, наверно, где-то здесь бы и бросила. Но я ждала. И да, с пятой-шестой главы, примерно тогда же, когда фантомы империи начинают ненадолго восставать из небытия, автор расписывается, и текст будто преображается.

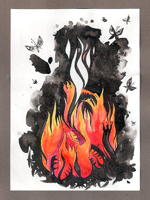

Рисунок на реальности. Тень самого себя — вот что я такое. Все из меня вынули, в мелкое крошево нарубили и по ветру раскидали, а кожуру набили страхом. Я и при жизни многого боялся, а сейчас и вовсе ничего, кроме страха, не осталось. Смерть, бабочка с черными крылами, с глазами блеклыми и огромными, на меня глянула и улетела.

Мне понравилось, что повествование здесь будто «разбивается», начинает передаваться от одного персонажа к другому, к третьему и т. д.: иногда это просто Pov, иногда — переход к первому лицу (к разным первым лицам), и в такие моменты можно немножко рассмотреть и самих героев, и этот странный, застывший где-то вне времени мир с разных сторон и будто через разные призмы. А ведь такая фрагментарность, «рваность», переменчивость действительно характерна для сновидений, которых так до того не хватало — хотя именно по сновидениям герои и путешествуют по задумке — так что мне показался удачным этот приём. Есть, правда, ощущение, что можно было бы его улучшить: растянуть подобное «ассорти» на весь текст, а не только на середину (это, впрочем, субъективно), может быть, немного по-другому распределить сцены между действующими лицами, чтоб не описывать одно и то же по два раза (если только от смены точки зрения не появляется какое-то важное различие, как в конце боя Эллы с демонами-собаками). Ну и да, побольше задействовать персонажей из массовки. А то от Эллы, Виля и Гангло у нас есть и просто Povы, и по одной сцене от первого лица, от Наанги — только один Pov в третьем (а жаль, интересно было бы послушать непосредственно его мысли в голове), от остальных — почти ничего. В итоге Фили так и остаётся рандомной спасённой девой в беде, Балго — рандомным простым и хорошим парнем, а жрец… ну, он жрец. За него особенно обидно — он кажется очень любопытным персонажем в перспективе, но мы так ничего толком о нём и не узнаём.

Лучше всего, на мой вкус, у автора выходят описания и неспешные, созерцательные моменты: улицы и дома империи, то оживающие, то вновь обращающиеся в руины, «нарисованный» поверх реальности Гангло с настоящими глазами, чернокрылая бабочка смерти и сама хрупкая, бледная девочка-смерть, полупризрачные тела тех, кто завис на полпути к жизни из небытия, тени вокруг костра и ночные джунгли, полные шепчущих в голове голосов, — и мелкие выразительные детальки, вроде странного рисунка на стене пещеры или Солнечного знака на шее жреца. (Вот боёвки, имхо, не задались. У меня постоянно было чувство, что я смотрю чьё-то игровое прохождение: да, ему/ей, наверно, сложно, но это ж всё равно… ну, не по-настоящему). Интересны и сцены в деревне людоедов, хотя мне показалось, что, когда повествование переходит к ним, они начинают слишком уж гладко и «обычно» выражаться, теряя особенности своего наречия. Возможно, предполагается, что читатель в этот момент тоже переходит на их язык и слышит его так, как слышат они, т. е. именно что «обычно». Но всё-таки выражения вроде «поднимать панику» — кмк, несколько перебор.

Ещё по стилю, чисто техническое: где-то с середины начинаются какие-то странные скачки с прошедшего на настоящее в рамках одного предложения. Не то чтоб я была поборником обязательного единства времени вне зависимости от контекста, иногда, имхо, мелкие сбои допустимы и звучат естественно, но тут порой аж в глазах начинало рябить. Может, конечно, автор это специально (эффект сновидения, смешение времён и всё такое), но не думаю. А, ну и альтернативное оформление прямой речи, с хронической запятой вместо двоеточия (если это авторская пунктуация, то не очень понятно, зачем она нужна), но это как раз легко исправимо.

Ещё раз о «милом моралите»: признаться, в какой-то момент мне показалось, что повесть закончится в стиле тех детских историй, где разношёрстная компания отправляется искать какой-нибудь клад, а в итоге приходит к выводу, что настоящий клад — это их дружба (или что-нибудь в этом роде). Но… нет. Внезапно нет. Всё сложнее и запутаннее. На самом деле, я даже не уверена, насколько запутаннее, и это просто я не до конца поняла самый финал или автор так и хотел, чтобы самый финал остался не до конца понятен. Есть в нём что-то от той серии «Секретных материалов», где главгеры попадают под действие галлюцинаций плотоядного гриба, и в конце, после счастливого спасения, ты так и остаёшься с навязчивым: «а не очередные ли это глюки?» Неуютненько. Если такая неоднозначность и планировалась, то финал можно считать удачей.

Да, «Сны и кошмары» определённо чем-то цепляют — хотя мне лично немного не хватило, собственно, снов и кошмаров. Но вообще, любопытно: это как если в «Другую сторону» Альфреда Кубина (который вообще-то был художником, но как-то в начале двадцатого века захотел слепить такую странную сюрную штуку из обрывков видений) вмешать ещё… чего бы такого, усреднённо-фэнтезийного… ну хотя бы старый сеговский Кадаш в прохождении на двух, только представить, что маг — помоложе, а воин — тётка. (Мм… да, я понимаю, что последнее предложение, скорее всего, никому ничего не сказало). В общем, если б меня спросили, что бы я сделала, будь это история моей, то: а) «причесала» бы текст в стилистическом плане и б) расписала бы на объём побольше. Ну и не называла бы тёмным фэнтези. Но это не моя история, а автора, так что автор может не слушать: возможно, он как раз сделал всё так, как планировал.