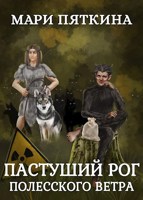

Рецензия на сборник рассказов «Пастуший рог полесского ветра»

То, что здесь изложено, вряд ли можно назвать рецензией, это просто размышление на тему с большой долей субъективности.

В комментариях к этой книге я нечаянно заявился как теолог. Мои знания в этой сфере поверхностны, но за гуж браться теперь придется.

Начнем с бесов. Вообще я не планировал подробно останавливаться на этой теме, но после разговора с автором понял, что мне необходимо объяснить, почему богослову может ужасно понравиться ее произведение. Автор, как выясняется, убеждена, что у нее в текстах зло «не так однозначно и способно на добро». Это, на мой взгляд, недоразумение. И вот почему.

Бесы – бóльшая часть персонажей книги. Но факт состоит в том, что представление о них автор, как и полагается постсекулярному писателю, берет из фольклора, а не из патристических выкладок (в которых, собственно, современное церковное понятие о бесах и разработано). Патристика, от Евагрия Понтийского до Фомы Аквинского и далее со всеми остановками, с помощью этого слова описывает чистое зло. (Хотя справедливости ради надо заметить, что индоевропейское слово bhoi-dho-s тоже имеет однозначную трактовку: существо, вызывающее страх). Фольклор, во все времена, очеловечивает наших нравственных внутренних чудовищ, придает им симпатичные черты. Вполне понятный и объяснимый психологически механизм: нам хочется одомашнить страшное, приручить его; другой вопрос, насколько нам это удается в реальности. Но в результате «бесы» Евангелия или, скажем, литургических песнопений, и «бесы» Лермонтова или, допустим, Нила Геймана – это существа, отождествлять которых ни в коем случае не следует.

Не «зло» у автора способно на добро. На добро способны очеловеченные и даже где-то одомашненные существа, унаследовавшие имя у своих страшных предшественников. Как сказано в одном отзыве – нечисть тут «не злая, просто хищники и живут охотой». Но я бы сказал так: это люди, только очень глубоко меченые злом. В известной системе Иоанна Лествичника эта последняя степень сродненности с грехом называется «страсть». Еще один термин, первоначальное значение которого мало кто помнит.

Это двоение представлений о существах под названием «бесы», как и все двоения смыслов теологических понятий, уже очень давно порождает множество бурлений во всех сферах искусства. А в приложении к нашему предмету оно дает произведению конфликт, читателю – мурашки по коже, а автору – возможность тонко троллить «форумных святых». И так поступают вот уже лет триста все секуляризированные авторы, начиная с Руссо. Вот Льюис, скажем, использует термин в первоначальном значении, но он, конечно, исключение, и не только в этом смысле.

Это про бесов. Теперь по сути.

«Мистические персонажи, – говорит автор, – здесь большей частью в качестве антуража, рассказы-то о людях». И да, они о людях, о проблемах, которые сейчас принято называть психологическими, но они гораздо старше, чем наука психология. Сказочные средства используются для создания достоверной картинки. Автор не называет Пушкина в числе своих любимых писателей, но ее картинка, имхо, очень родственна с фантастическими эпизодами у «нашего всего», взять хоть сон Татьяны, который с медведем.

Персонажи попадают в ловушки, в беды, и эти беды очень узнаваемы: это предательство, смерть близкого, расчеловечение – во всех его видах. Память персонажа закупоривает то, что спасло бы его. Персонаж совершает маленькую ошибку, невинное моральное допущение – и падает в яму. Персонажа влечет его звериная природа – и он мучается, не в силах выбрать ни зверя, ни человека. Персонажа затягивает зло – и он теряет свой человеческий облик. Персонаж совершает подвиг – и это освещает его жизнь.

Часто персонажи – женщины, еще чаще – дети. Сложно ребенка ставить в ситуацию жестокого жизненного выбора, не скатываясь в садизм; у автора получается. Нравственное чутье автора – безупречно.

Через весь цикл протянута одна тема, дикая и трудная: прощение. О прощении, о необходимости прощать, тоже сейчас говорят только психологи, и это затягивает нас в очень большую дыру, из которой не видно выхода.

Из частностей, от которых я в восторге: мне больше всего в книге понравилась маленькая темка, которая проходит в одной из новелл по касательной. О том, что бывает, когда строишь дом на костях. Эта тема – о травме народа – сейчас под очень большим спудом. О том, что кости нуждаются в оплакивании, что последствия преступлений нуждаются в исправлении. Мало кто даже интуитивно, даже по касательной об этом говорит, разве что в острополитическом ключе, который еще больше усугубляет травму. И это тоже неудивительно: ни один народ мира в ХХ веке не был так травмирован, как русский.

Из частностей, от которых я не в восторге: мне не понравилось изображение ангелов. Оно картонное и стереотипное. Ни одной живой черты. И даже если брать этнографический аспект, есть ошибки: не стекают ангелы на землю с водой ни в каких известных источниках. Анализировать это не берусь.

Так на глазах изумленной публики текст превращается из развлекательного ужастика для друга в сверхактуальную универсальную проповедь любви. :)

Действительно ли автор задумывала о нем именно это? Или она нечаянно написала нечто большее, чем планировала? Автор открещивается от этого последнего варианта, но вообще-то так бывает иногда с хорошими писателями :)