Рецензия на повесть «Недосказанность»

Знаете, нынче мне везет на чтение тонких, лиричных и изящных книг. Вчера- «Дневник моей крёстной» Ари Видерчи, сегодня- Любовь Семешко "Недосказанность".

https://author.today/work/376872

Вроде бы разные эпохи, разный стиль изложения, но обе повести рассказывают об одном и том же. О любви. Любви одновременно случившейся и несостоявшейся, той самой, которая «первая» оттого, что не последняя. О любви, которая «отцвели уж давно хризантемы в саду». Лаконично, красиво, изысканно, элегантно. Да обе повести объединяет дивное обрамление гипертекстом, необходимость прочтения не только сюжетной фабулы, но и культурного кода, который, тем не менее авторлюбезно открывает читателю. Впрочем, открывает не всю. Если «Соня», «Лёвушка» и «Сергей».

Наверное, можно было вспомнить и Анну Каренину, да вот незадача- «Анн»- то в русской литературе немало- и Анна Сергеевна «с собачкой», и чуть ранее- Анна Сергеевна Одинцова.

Все-таки, наверное в Анне из «Недосказанности», кроме имени ничего нет от тургеневской Анны. Она совершенно не похожа на обычных тургеневских девушек, черты которых мы можем увидеть в Соне.

Анна Сергеевна Одинцова в семидесятые, несомненно старше героини Любови Семешко. Она впервые появляется в романе «Отцы и дети» в 1859 году, примено десятью года ранее времени действия повести. Двадцать восемь лет, вдова. «Спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица», по иным замечаниям её видно, что «эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое». Вроде бы довольно лестное описание. Но что сам Тургенев пишет о своей героине пишет совершенно другое. «Одинцова так же мало влюбляется в Аркадия, как в Базарова, как Вы это не видите! — это та же представительница наших праздных, мечтающих, любопытных и холодных барынь-эпикуреек, наших дворянок». Да и любви у нее нет- ни к Евгению, ни к Аркадию. Кажется, она вообще не знает этого чувства – эта «Анна» антипод героини «недосказанности».

Анна Сергеевна фон Дидериц - чеховская «дама с собачкой».

Л.Н. Толстой в своем дневнике написал 16 января 1900 года оставил: (орфография сохранена): «Читал Даму с собачкой Чехо<ва>. Это всё Ничше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, то есть почти животные». Сюжетную линию «Гуров — Анна Сергеевна» сравнивали с сюжетной линией «Анна Каренина - Вронский».

А вот что написал литературный критик А.М. Скабичевский - главная драма персонажей рассказа заключается «в отсутствии борьбы, в бессилии героев на мало-мальски смелый и решительный шаг». Критик подмечает: «Та самая паутина обычаев, приличий, толков, пересудов, косых взглядов, двусмысленных улыбок, родственных опал, расстройства служебных отношений и положений, паутина, сквозь которую без труда проходят крупные мухи, для мелких оказывается непроходима. Остается только хвататься за голову, чувствовать себя несчастными, терзаться сознанием своего бессилия, своего ничтожества и пресмыкаться весь век в таком безвыходно-фальшивом и нелепом положении, в котором пришлось путаться нашим героям». Нет, это не наша Анна- не Анна из «Недосказанности» - конечно, герои ведут себя совершенно противоположно героям рассказа Чехова, хотя и были близки к подобным отношениям. Анна слишком благородна для таких поступков.

Но чеховский легкий слог, несомненно чувствуется, чувствуется однозначно. Думаю автор в своей повести немного полемизирует с Чеховым. Ее Анна другая.

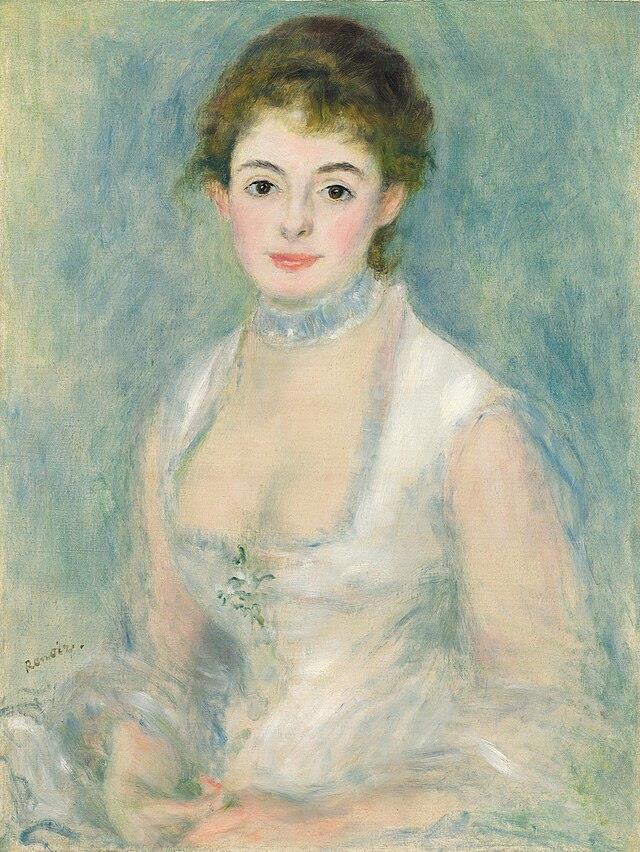

Кто еще- это угловатость, неловкость Сони, очень напоминает толстовское описание Наташи Ростовой, а одеяние Анна- манеру одеваться Элен (Безуховой). Но- автор «Недосказанности» и здесь идет против шаблона «светская львица- неопытная дебютантка». Ее Анна, скорее напоминает танцовщиц Дега – где откровенность одеяния символ беззащитности, а не испорченности.

Может, быть, конечно, я не права, отыскивая в этой повести влияние Тургенева и Чехова, но написано, несомненно, легче, чем у Толстого. Я бы, даже, наверное, склонилась здесь к чеховской лиричности. Если у Ари читается Мариенгоф, то здесь, все-таки на мой взгляд, Чехов.

И, опять, импрессионизм.

Не нашла неютубного романса на эти стихи, увы. (музыку, кстати писал не очень счастливый в первом браке Сергей Львович Толстой)

Мы встретились вновь после долгой разлуки,

Очнувшись от тяжкой зимы;

Мы жали друг другу холодные руки

И плакали, плакали мы.

Но в крепких незримых оковах сумели

Держать нас людские умы;

Как часто в глаза мы друг другу глядели

И плакали, плакали мы!

Но вот засветилось над чёрною тучей

И глянуло солнце из тьмы;

Весна, — мы сидели под ивой плакучей

И плакали, плакали мы!

А. Фет. 30 марта 1891

PS Ясно одно- в этой изящной повести Любовь Семешко, как искусная кружевница сплела очень изысканный, тонкий и сложный узор из образов, аллюзий и ассоциаций с произведениями русской классики 19 века.