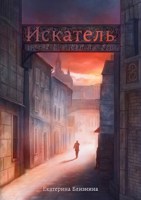

Рецензия на роман «Искатель: Проклятие Древней крови»

Говорят, о чём бы ни писал писатель, он пишет о себе. И с определённой точки зрения это в самом деле так: идея произведения по определению есть рефлексия автора на поднятую тему.

Однако имеет смысл различать книги, в которых писатель делится собственным жизненным опытом и книги, написанные как переосмысление других прочитанных книг. (Есть ещё третий вариант: художественные тексты, выросшие из работы с историческими архивами, но о нём мы поговорим как-нибудь в другой раз).

Так вот эта история своего рода head&shoulders, два в одном.

С одной стороны, роман представляет собой дайджест классических приёмов. Тут вам в старшие/ младшие расы, и цветовая дифференциация штанов волос/глаз, и магические кристаллы в роли атомных батареек, и классический расклад "Безумный король - условно добрая, но юная принцесса - сводный брат короля в оппозиции", и рыжий протагонист с горячим темпераментом и Избранностью. Откровенно говоря, тень отца Гамлета Тэда Уильямса реяла надо мной и отпускала ироничные комментарии на протяжении всего повествования, совсем как Валор. Одержимость предками можно считать реверансом в сторону Фрэнка Герберта. А можно и не считать - не он первый, не он последний, тот же Шекспир с его принцем Датским в ту же копилку. Внутренние монологи Игни на тему "Быть или не быть" написаны вполне по универсальной схеме.

С другой стороны, не будь я осведомлена заранее о профессии автора, на первой же сцене в "Чайном домике" я бы её заподозрила в причастности к издательскому делу (и пошла бы гуглить биографические сведения, есть у меня такая привычка дурацкая). Обожаю, когда фэнтезийно-фантастические элементы играют роль кокетливой полумаски, надетой скорее ради соблюдения приличий на фестивале эзопового языка, чем с целью сохранения инкогнито.

Мне нравятся достоверные мелочи, пусть и затягивающие экспозицию, но придающие миру материальность и объём, а персонажам узнаваемость. За маскарадным костюмом Древнего вполне угадывается политический эмигрант, участник подавленного восстания, покинувший родину в поисках безопасности и старающийся затеряться в толпе, по возможности забыть былое и вписаться в новый быт, не привлекая излишнего внимания. Все стандартные проблемы эмигранта, фенотипически отличного от коренного населения: более или менее явная ксенофобия, сложности с соцпакетом, высокая арендная плата, разный культурный код. Я бы даже тему романа определила как "сложности социализации на чужбине человека с ПТСР".

В качестве примера: отличная сцена с заваренным дорогим чаем, выпитым в долг. С одной стороны, характерный случай выстроенных Игни горизонтальных связей: эмигрант постоянно балансирует между симпатией местных жителей и их же недоверием, правильно оценить степень того и другого - всё равно, что пройти по натянутому канату. Получается не сразу, и лучше бы иметь страховку.

А с другой стороны эта же сцена запустила цепочку моих личных воспоминаний про счастливые доковидные времена, когда работа ещё работалась в офисе, и чай с печеньками в кабинетах были совершенно бесплатными, но довольно посредственными. За хорошим чаем надо было спускаться в переговорку (там хранился запас для коллег-китайцев, и, само собой, сильно отличался по качеству). А вот в кофейне на входе в наше офисное здание за чай (или кофе) приходилось платить, и довольно дорого. Но многие на это шли, ради того самого живого человеческого общения. Ах да, а ещё специально для меня туда заказывали песочные корзиночки со взбитыми сливками из одной маленькой, но очень хорошей кондитерской. Черничные были особенно хороши. Эх, помню глаза стажёра, с которым мы как-то пришли одновременно. Он обратил внимание на цену моего утреннего пирожного. За эту сумму в столовой можно было купить комплексный обед.

В общем, мне понравилась чайная тема, красной нитью пробегающая через всё повествование - как человек, проводивший в офисе на подножном корму едва ли не целые сутки, понимаю и поддерживаю такую фиксацию. Чай - это важный элемент рабочего процесса, общения, да и физиологии - без ударной дозы кофеина из крепкого зелёного иногда просто с ног валишься, а без смягчающей горло мяты бывает невозможно выдержать многочасовой брифинг. Так что да, офисный чайник - это что-то вроде общего домашнего животного.

Камерности добавляет и стилистика: текст изобилует характерными для моего поколения устойчивыми выражениями и фразеологизмами, ещё в нём присутствуют причастные и деепричастные обороты, заместительные синонимы, встречаются местоимения, а также слово "был". За всё это от меня автору поклон и глубокая благодарность.

Литературная стилистика - как маникюр. Сегодня в моде квадратные концы, завтра стразы, послезавтра асимметричный рисунок. Всё это хорошо и прекрасно, есть тексты, которым в самом деле к лицу модные стилистические веяния и преобразование фраз таким образом, чтоб ни дай бог не нарушить очередную Священную Заповедь. Но я, если честно, предпочитаю маникюр стиль, который не привлекает к себе внимания. Вообще. Ни разу за весь роман я не словила себя на мысли об авторском самолюбовании. Слова тут используются как инструмент для донесения мыслей, и это подкупает. Метафоры ёмкие и ситуационно уместные. Никаких словесных кружев на пару абзацев просто чтобы "было красиво". Настоящая журналистская (или, если угодно, искательская) чёткость и чистота формулировок. Обожаю!

Но раз уж мы заговорили о стилистике, скажем пару слов и о структуре повествования.

Один мой знакомый редактор как-то заявил, что идеальная история - сказка про Колобка: никому нет дела до прошлого деда с бабкой, и будет ли у Лисы несварение от такого количества мучного. Сюжет герметичен, из него не торчат посторонние нити.

Так вот упомянутый редактор нашёл бы "Искателя", мягко говоря, не идеальным. Потому что этот роман состоит из торчащих нитей чуть менее, чем полностью. Но я не считаю сие недостатком. Возможно, дело в том, что мне в должностные обязанности никогда не вменялось продавать кому-то художественные тексты, но мне нравится, что и у главного героя, и у всех персонажей, с которыми он взаимодействует, лёгкими штрихами намечено и прошлое, и будущее, и бесконечное пространство настоящего - во всём многообразии вариантов взаимодействий.

Что ж, автор честно признался в аннотации: мы имеем дело с приквелом. А приквелы часто не столько рассказывают свою отдельную историю, сколько полнее раскрывают мир, связывают сюжетные линии из других романов серии или показывают их с других точек зрения. Отсюда ворох обмолвок и отсылок, за каждой из которых может скрываться отдельный сюжет. Это придаёт масштабности повествованию, эпичности задумке, но в то же время требует очень высокого базового доверия к автору. У меня оно есть, так что все эти недосказанности не царапают восприятие, а, скорее, играют роль клиффхэнгеров.

Приведу пример. В разговоре с князем Инги предполагает: "Старый король не был вашим отцом, поэтому вам дали низкий титул, отправили в изгнание, но не убили". Без соответствующего контекста предположение, мягко говоря, странноватое. Обычно плоды супружеских измен в монарших семьях имеют другие последствия. Однако, я нисколько не сомневаюсь, что это предположение Инги основано на сюжете смежной истории, просто автор в курсе контекста, а я нет. Что ж, автору виднее. Меня такие вещи не напрягают, но следует иметь в виду, что для многих людей они как камушки в ботинках.

Ещё одним несомненным достоинством романа я бы назвала удачный баланс активных действий и рефлексий. У главного героя внутренних монологов закономерно побольше, но и прочие персонажи удачно раскрыты лаконичными росчерками пера. Здорово, что никто из них и не геройский герой, и не инфернальное зло. Все преследуют собственные цели, более или менее идеалистические, все противостоят внутренним демонам - в прямом или переносном смысле. Реалистично, деликатно, элегантно.

Итоговое резюме: хороший роман, но читать следует под соответствующее настроение, и, в идеале, не иметь в анамнезе писательской профдеформации тяжёлой степени.