Рецензия на роман «Тридцать восемь сантиметров»

Сначала небольшое отступление–пояснение. Для рецензии я выбираю книги тех жанров, которые сама не пишу и редко читаю. Это помогает смотреть менее пристрастно, да и спасает от закостенелости. Конечно, книга должна и чем-то зацепить. И если я выбираю книгу, то дочитываю её до конца, чтобы понять замысел, который часто раскрывается именно на последних страницах.

Текст Макса Акиньшина я выбрала потому, что мне хотелось почитать детектив. Обычный, не мистический или исторический, а просто детектив. И начало произведения мне напомнило некоторые книги Чейза. К сожалению, прочитать это произведение я смогла только сейчас, через месяц после выбора книги, и до этого перечитала несколько классических романов в этом жанре – Сименона, Гарднера и Чейза. Поэтому при чтении «Тридцать восемь сантиметров» сравнивала эти книги между собой.

Ну а теперь начнём, пожалуй.

***

Сначала о плюсах.

Довольно редко на АТ можно встретить вещь, в которой есть идея, есть стержень, на котором держится вся история. Не цель, к которой стремятся герои, а именно идея, которой подчинён выбор слов, характеристики персонажей, много чего ещё. И здесь эта идея есть. И даже в некотором смысле я её сторонница. Но только в некотором, и об этом позже.

Второй плюс – это продуманность зацепок, приводящих в конце к раскрытию преступления. Не могу сказать, что встретила новые приёмы, но что все узелки в конце концов будут завязаны – это да, приятно.

***

К сожалению, на этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы.

Первый минус, который очень легко исправить – набор текста. В тексте повсеместные дефисы вместо длинных тире, отсутствие пробелов и между знаками препинания и последующими за ними словами, и между словами в предложении. Бывает, сливаются вместе три, а то и четыре слова. Попадаются иногда (именно иногда, что радует) и автозамены слов, из-за чего предложения приходится расшифровывать.

Настоятельно советую Максу вычитать текст, и лучше не с экрана, а с листа – это поможет исправить и второй минус – ошибки с пунктуацией. Я не настолько хорошо знаю правила, но и мне было тяжело читать такие нагромождения запятых, отсутствие двоеточий, точек и всего остального, чего требует литературный текст. Макс умудрился сливать в одно целое два-три отдельных предложения, которые подчас и к разным абзацам относятся, если учитывать смысл. Это очень усложняет чтение. И ещё желательно узнать, что есть оформляемая кавычками прямая речь.

Вот три примера (искать слипшиеся слова не стала, но там их реально не один десяток).

Первый

и второй

взяты из самого начала 6 главы.

Третий – из начала 7 главы. Здесь кроме ошибок пунктуации есть и совершенно непонятные по структуре предложения, которые осознаются скорее интуитивно, но к нормам русского языка имеют отдалённое отношение:

Бывают и ошибки в использовании слов. Три из них меня здорово обескуражили. В главе 23 любитель престарелых проституток почему-то назван «любителем зажигательного рококо». Честно, мне стало обидно за знаменитый стиль в искусстве XVIII века: если он и имеет отношение к проституции, то только как «мебель в стиле Людовика XV», о которой писал Сименон, говоря о борделях, но уж никак не к побитым жизнью шлюхам.

Второе, что меня невероятно удивило – эпитет, данный древней машине одного из героев: «фанерный Панург» (конец 25 главы). Ну не надо путать Россинанта, который конь, с Панургом, который человек, причём молодой человек!

Третий пример заставил меня смеяться весь день. Я понимаю, Макс хотел написать что-то оригинальное, свежий, незатасканный образ. Но вот такое сравнение (глава 19):

скорее подойдёт к фильму ужасов о мутантах. Ну не надо так, прошу!

***

Все эти минусы портят впечатление от чтения, да. Но они легко исправляются и с сюжетом не связаны. А вот дальше становится всё сложнее.

Сам сюжет незамысловат, язык, при всём том, что формально передаёт особенности речи героев, беден, и в целом детектив напоминает третьесортные американские боевички с тем же набором героев: главный, у которого погиб близкий человек, и который постоянно об этом вспоминает; толстяк негр – комичный начальник главного героя; тощий старикашка, играющий роль одновременно чокнутого неудачника и умника; жёсткая и умная начальница, разрешающая большинство проблем в самом конце истории; добрая хозяйка, сдающая комнату главгерою; роковые красотки; опять же комедийные обитатели трущоб. Даже налитый в фуражку клей – из американских фильмов (вот только на днях пересматривала «Полицейскую академию», и там такие шутки выглядят на порядок органичнее). Уже в 4 главе начали проясняться основные зацепки, потому что сама ситуация донельзя стандартна. Дальше оставалось только гадать, какое будет преступление, и кто в нём какую роль играет. Всякие «рояли в кустах» вроде возникшего в грузовике преступника, двойников, относительно неожиданной роли учёного – это тоже классический набор американского боевичка на один вечер.

Ещё больше с киносценарием сближает структура текста, выбранные слова, чёткость, кинематографичность описаний даже в моментах, где герой вспоминает прошлое. Не ощущение, а кадр: светловолосая девушка в снегопад, покрытые жёлтым льдом тушки кур, яркий помпон. Кадры, великолепно играющие в определённой ситуации, но совершенно неподходящие для того, чтобы на них строилась вся история.

Сейчас почему-то считается хорошим тоном писать книгу как сценарий. Возможно потому, что часто в бестселлеры выбиваются книги, написанные сценаристами (и с перспективой на экранизацию, что тоже прибавляет популярности). Но литература – не кино. У неё другие задачи, цели, другие способы отображения мира. Иногда слияние двух способов превращает книгу в шедевр, но… Это совсем не тот случай.

При этом «Тридцать восемь сантиметров» нельзя назвать чистым сценарием. Макс отлично знает, что необходимо давать объёмную картину со звуками, запахами, тактильными ощущениями. И на это он делает упор, зачастую перебарщивая. У него пахнет практически всё – воняет на улицах и в дешёвых отелях, несёт травкой от наркоманов, шибает в нос пот Мобы, висит гнилостный дух протухших кур. Но вот что странно – почти нет приятных запахов и звуков, а то, что приятно, оказывается смертельно опасным. Всё отвратительное описано с наслаждением – иначе и назвать нельзя. Всё красивое, достойное – оборачивается мерзостью души. И ещё одна странная вещь: когда он описывает трупы обезьян, пролежавших на тропическом солнце почти сутки (а это девятнадцать шимпанзе, которые по размерам сравнимы с людьми), он о запахе не упоминает! Живые обезьяны воняют, Макс пишет об этом в характерной для него манере. А трупы на солнце – нет. Простите, тут по жаре мёртвая собака за день начинает так «благоухать», что за двадцать метров чувствуется.

Так что нельзя сказать, что Макс пишет чисто в границах сценария. Но и не в литературных традициях – это уж точно. Не соблюдается необходимый баланс.

***

И ещё о запахах, описаниях и тому подобном. И это самая главная претензия к тексту. Все такие описания жирного Мобы, вечно больного Мозеса, воров, шлюх, контрабандистов, контрастирующие с описаниями красивых, вежливых, обаятельных настоящих преступников, направлены на подчёркивание одной идеи, открыто данной в конце произведения:

Отчасти – именно отчасти – я разделяю такой взгляд: далеко не всегда те, кто выглядят красиво, красивы внутренне. Но тут… Тут не поднимание человека из грязи телесной, если он чист душой, а воспевание этой грязи, невежества, полнейшего опрощения. Отзывчивость, честность, умение защитить того, кто рядом – это не вершина, а только фундамент того, что называют человечностью. Воспевание грязи, которое в этом тексте сделано осознанно, грубо-нарочито – это не та цель, не та идея, которые хочется видеть в книгах.

Редко бывает так, чтобы я, прочитав книгу для рецензии, не смогла сказать о ней хотя бы половину хороших слов. И здесь всего второй случай. Она… никакая. Читать её неприятно – не из-за грубых слов, а из-за излишне нарочитого их использования, подчёркивания всего отвратительного во внешности и поведении. Читать скучно – она основана на штампах, устаревших ещё во времена моего детства. Читать её неинтересно и в смысле стиля, использования слов, построения фраз. Читать сложно – из-за ужасной пунктуации, никакого набора, слипшихся слов. И в то же время она… В ней всё же есть идея, есть чёткий сюжет, она написана для того, чтобы донести мысли автора. Поэтому и совсем плохой я назвать её не могу.

***

И небольшое послесловие.

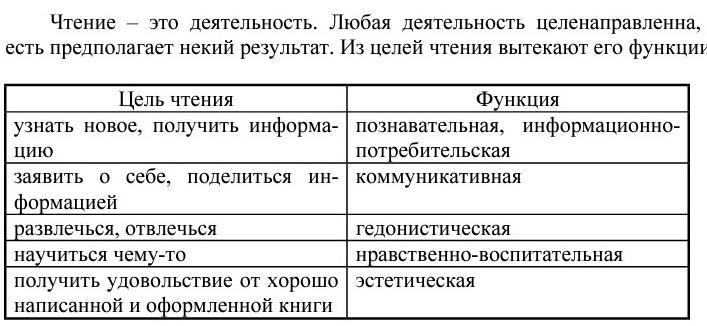

Буквально на днях я задалась вопросом психологии чтения: зачем люди читают, как воспринимают тексты? И вот такая мне попалась табличка:

Я предпочитаю, чтобы в художественной книге были как минимум три последние пункта, а в идеале все пять. К сожалению, слишком часто в современных текстах остаётся только третья – гедонистическая. И поэтому читать книги становится всё скучнее. А детектив Макса Акиньшина для меня не несёт и этой – развлекательной – функции. И мне жаль. Макс мог бы писать намного лучше.

И да, я в полной мере оценила изменение взглядов героя на Джоши в начале и конце книги. Поэтому и желаю вам, Макс, попробовать отойти от шаблонов и утрирования. Вы это можете.