Написал(-a) комментарий к произведению Рерайтер 3

"Корреспондентку" уже присылали. Причем именно к нему. Получается, сообразили ?

Заходил(-a)

"Корреспондентку" уже присылали. Причем именно к нему. Получается, сообразили ?

Картоха - это Южная Америка, насколько я помню. Причем, по-моему, со стороны Тихого океана (хотя могла уже и перебраться на эту сторону). Кукуруза - Центральная Америка. Так что далековато он забрался.

А вот интересный момент, кстати - с точки зрения получения проклятия "за убийство родной крови" убийство Софьи по приказу княгини с целью подставить Петра является достаточным основанием, чтобы устранение княгини Петром не попало под проклятие ? Самооборона им как-то учитывается ? Потому что убитому совсем не легче от того, что у убийцы не будет детей.

И если княгиню в кому отправить (Валерон может какой-нибудь хитрый эликсир ночью в неё залить или аккуратно по голове стукнуть) - это под проклятие попадает ?

Но учиться и работать решил в США, где денег больше.

Именно так. Я знаю несколько людей (да и я сам) так переехали. В Канаде (англоязычной) элементарно меньше рынок вакансий, меньше зарплаты и выше налоги. А разницы в "культурной среде обитания" - практически никакой. Тем более, что канадцы могли достаточно легко приехать работать в США по визе (точнее, статусу) TN, на который не было никаких квот и который мог продляться без ограничений. Был разительный контраст с переездом в Канаду - в пятницу я приехал в Штаты, в понедельник вышел на работу. Самой большой проблемой было найти продуктовый магазин, а все бытовые аспекты (съем жилья и т.п.) практически такие же.

Единственно, мне канадский климат нравится больше - в США существенно жарче.

Да, у большинства именно такая реакция.

Всё верно - главное найти первую "нормальную" работу.

Про Европу сказать не могу - мне лично кажется, что там ксенофобии было побольше, но в США и Канаде (англоязычной) именно так - в Торонто вообще больше половины населения говорит с акцентом, а в метро в час-пик создается впечатление, что одна половина населения - китайцы, а вторая - индусы. Моего начальника - натурального англичанина (с соответствующим произношением) - коллега-индус на полном серьезе спросил "Джордж, откуда у тебя такой интересный акцент ?".

В США точно всем на акцент плевать, а с бытовой ксенофобией (в Волмарте мужик проехался насчет "чо ты тут делаешь, факин рашн") столкнулся один раз за 19 лет.

Хотелось бы, но ... Если выбор между 5 млн в 55 и лет и 10 млн в 65, я бы, наверное, выбрал 5/55. Сильно зависит от работы, конечно. Если она нервная, то однозначно раньше.

Так я и пишу, что "жизнь будет приятная, но достаточно скромная".

Условно 4% в год (чтобы капитал сохранялся) = 200-240 тыс долларов, минус налоги порядка 25% (считаем американские, если часть за счет capital gains, часть денег в Roth и т.п.) - остается 150-180 тыс. Приличная квартира в Нью-Йорке (не пентхауз с видом на Сентрал парк) - 6-7 тыс минимум (хотя кто сейчас поедет в НЙ с новым социалистическим мэром ?). Остается 70-90 тыс. На еду, одежду, билеты на хокей и Бродвей, в принципе, хватит, но и всё. Даже бизнес-классом лететь - задумаешься, о яхтах и личных самолетах даже и не говорю.

В Европе будет подешвле (если Лондон не брать), но хорошая квартира в Барселоне - это 2-3 тыс в мес, купить - от 500 тыс, насколько я смотрел.

Один миллион долларов - это вообще "ниачем" - 40 тыс в год. Даже в России будет не очень комфортно.

Самое интересное, по статистике на пенсию с накоплениями 1 млн долларов в США уходят около 3-4% людей (у многих, правда, есть пенсионные планы с постоянными выплатами помимо соцобеспечения).

Скорее, Кошелева подвинут куда-нибудь и назначат "своего" - который лучше разбирается, куда валюту тратить.

В общем, да. Достаточно аналитикам где-нибудь в РЭНДе или АНБ просчитать, кто рулит техпроцессом, и Климова грохнуть. И всё вернется на круги своя, просто немного попозже. Хотя здесь существенное отличие в наличии артелей. Без них у Климова вообще вряд ли что-то получилось бы развить в микроэлектронике.

По идее CD плэйер считывает цифровую информацию с диска, так что какой-то ЦАП там стоит. Достаточно просто поставить ещё один выход с интерфейсом, чтобы можно было подключать компьютер по чему-то вроде микро USB. Аудиовыход не подойдет, так как на него сигнал уже аналоговый поступает, а засовывать ЦАП в наушники - они существенно дороже будут.

А вот по поводу фон Бока - Иоганну имело бы смысл прикупить ему баронство-другое. Может и другим верным людям - новикам тем же, дворянство организовать и землей прирасти. Так лет через 40 можно всю Ливонию к рукам прибрать.

200 тысяч тракторов ,запасные части ,химозу и ГСМ и проч это САМИ фермеры делают?))Транпортировку зерна,гсм, хранение ,ресмонт зданий/дорог и проч тоже фермеры делают?Надо ж)))И лечатся травой нарванной в поле?))

А-а-а, ну понятно. Только если их с/х вдруг исчезнет, то многие из этих работ все равно останутся - импортируемое продовольствие тоже придется на чем-то возить, где-то хранить, дороги под это нужны будут и т.п. Просто если так считать, то в СССР на с/х работала как бы не половина населения - студенты на картошке, всякие городские ителлигенты на овощебазах, солдаты на уборке, опять же. Ну и если туда все НИИ и заводы докинуть, то как раз и получится.

В принципе, ситуация с с/х в США своеобразная - это дотируемая отрасль, насколько я знаю, и государство предоставляет гранты производителям, чтобы они не выращивали больше определенного объема. У меня у знакомого родители были фермерами в Индиане и он на этой ферме вырос. Он говорил, что они реально выращивают примерно треть от того, что могли бы. Больше - просто невыгодно, свои не купят, а куда-то везти - стоимость перевозки поднимает цены выше конкурентноспособности. Я так понимаю - США это рассматривают просто как вопрос национальной безопасности.

Интересно если я скажу что в дивизии в 16.000 человек воеванием занимается менее 4500 чел

Отнюдь. Попадался мне как-то анализ, что на 1 рыцаря в ордене тамплиеров приходилось 1000 "обеспечивающих". Аналогично, попадались данные по ВМВ, объясняющие более высокую интенсивность использования авиации (самолетовылетов в расчете на летчика и в единицу времени) в Германии и Англии в сравнении - обслуги на самолет (техников, оружейников, метеорологов и т.п.) приходилось по 13 человек, что ли, в сравнении с 5 или 6 (точно не помню) в ВВС РККА.

Agriculture in the United States is highly mechanized, with an average of only one farmer or farm laborer required per square kilometer of farmland for agricultural production.

...which established in each state a land-grant university (with a mission to teach and study agriculture) and a federally funded system of agricultural experiment stations and cooperative extension networks which place extension agents in each state.

Ну это цитата из Вики Agriculture in the United States, а про 15% населения их "обеспечивающих" (население США в 2025 340 млн * 15% = 51 млн чел. ?!) это откуда информация ? Только с/х университеты и станции столько народа точно не могут нанять.

Можно вопрос вы свою умность пытаетесь показать или такЪ?))

Умность конечно. Я даже читать умею. И в вот этой заметке, которую вы привели, прочитал, что

За последние 25 лет тракторный парк мира вырос на 2/3, достигнув 26 млн. шт. (без садово-огородных тракторов). Лидером по величине тракторного парка остаются США (4,8 млн.), хотя в этой стране уже давно достигнут пик насыщенности техникой и начался этап стабилизации и модернизации. На втором месте ныне Япония (2,2 млн. шт.), далее идет группа преимущественно европейских стран, включающая Италию, Францию, Польшу, Германию и Россию. Китай имеет меньшее количество тракторов, несмотря на определенный рост в 80-е гг. В большинстве развивающихся стран тракторный парк невелик и стоит задача его расширения. Преобладают тракторы небольшой и средней мощности; лишь в странах с хозяйствами, крупными по площади (США, Россия), доминируют мощные машины (в США 100-150 л.с.).

То есть, как я и говорил, статистика - она такая статистика - даже при количестве тракторов в расчете на 1 га в 8 раз меньше, чем в Италии, в США, цитирую, уже давно достигнут пик насыщенности техникой и начался этап стабилизации и модернизации. То есть, для текущих нужд им хватает - по некоторым оценкам от 25% до 40% продуктов питания в США выбрасывается в мусор (просроченные, недоеденные и т.п.).

Тогда нужно сравнивать площади этих хозяйств и урожайность с 1 га при "социалистическом" и "частном" производстве в Польше и СССР.

А то каждый раз, когда всплывает статистика, я вспоминаю, что "бывает маленькая ложь, бывает большая ложь, а ещё бывает статистика".

с/х Сша задействовано 2% населения ...НО обеспечивает их более 15%(!!!) работоспособного населения

"обеспечивает" в каком смысле ?

на 2017г(на 1000 га)

Италия 211 тракторов

Япония 50(??)

Германия 83

Сша 27

Вопрос - каких тракторов ?

Более корректно сравнивать общую производительность или хотя бы мощность в расчете на 1000 га. Условно, если 10 маленьких полей по 10 га в Италии обрабатывают 10 маленьких тракторов по 50 л.с., а одно большое поле в 100 га в Айове обрабатывает 1 трактор в 500 л.с., то "есть нюанс".

А сколько в ней всего этого выращивалось частниками, а не "в целом социалистической Польшей" ? В Польше, помнится, коллективизацию с/х не проводили.

Если есть выбор - получать 200 тыс долларов в год в Техасе или 300 тыс руб в мес в Москве/Ленинграде ?

Нет, если иметь миллионов 5-6 долларов, то можно жить где угодно (кроме Монако, пожалуй), но это даже не "золотой миллиард" (там "порог вхождения" что-то около 120 тыс долларов), а "золотые 8 миллионов" (по оценкам). Да и 5 миллионов - это не про "яхты, вернисажи, пароходы, в них наполненные трюмы", жизнь будет приятная, но достаточно скромная.

Есть еще вариант зарабатывать долляры в международных компаниях удаленно

Подходит далеко не всем, да и возможность такая появилась сравнительно недавно - лет пятнадцать назад.

по знакомым эмиграция сейчас мало что дает. В нулевые была разница.

Да, в 90-е-00-е сильно отличалось.

Сейчас, имея бабки люди строят загородные дома, ... и прочие радости.

На многие вещи цены в России как бы не выше, чем в других странах. Видел я чеки из "Красной поляны" - где-нибудь в Вермонте, Альберте или Андорре на горных лыжах обойдется подешевле покататься. Да и цены на отдых в Крыму и на Кавказе получаются повыше, чем в Италии или Греции.

О, мечты расиста)))

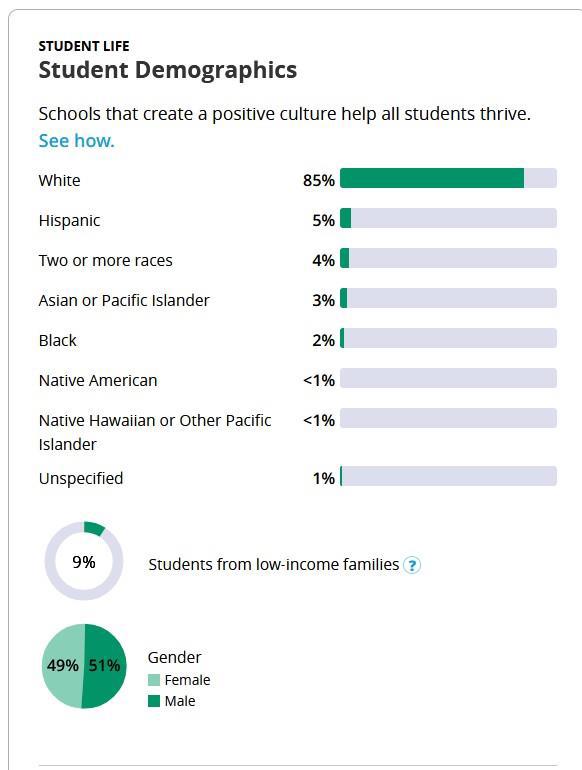

Ну почему - когда в США семья с детьми ищет дом, то первым делом смотрит на школу. А для всех школ помимо рейтингов вроде этого ещё публикуется расовый состав - вот так примерно

И я не знаю никого, кто бы в здравом уме купил дом или квартиру в районе, который приписан к inner city (читай - "чёрное гетто") school. В пригородах, правда, тоже надо быть осторожными, потому что там можно попасть на школу к который приписан какой-нибудь трейлер парк (white trash ghetto). И проблема не в бедности, а в определенной "культуре", которую они приносят.

Что интересно - моя дочь занимается теннисом с чёрным тренером. Очень интересный и образованный мужик - мы как-то разговорились и он рассказал, что "падение" этих черных гетто началось ещё в 60-х. Как только отменили всю эту сегрегацию, то нормально зарабатывающие черные (врачи, владельцы бизнесов и т.п.) тут же рванули из этих районов в "белые" пригороды. То есть они сами не горели желанием жить в этих районах. Ну и покатилось.

Тем более ладно бы там Карибы или Флорида - там и климат хороший и сахар и всякая экзотика, а то - Ньюфаундленд! Да там климат как бы не хуже, чем в той же Ливонии. Зачем менять шило на мыло ?

В Ирландии к власти пришла радикальная партия тоталитарно-фашистского типа,

После того как в фильме "Гражданская война" (Civil War, 2024) в союзе против "авторитарного" федерального правительства оказались Калифорния и Техас, я уже ничему не удивляюсь. Но хорошо бы в синопсисе книг (и титрах фильмов) теперь бы ещё писали, что курил автор.

На графский герб Иоганну просто просится девиз "Слабоумие и отвага!"

Это я уж не говорю, что если бы брата магистра нашли рядом с этим прибрежным поселком, то первым делом допросили бы его жителей. И конечно совсем никто не обратил бы внимания на болтавшийся неподалеку несколько часов катамаран. Вот совсем ни на какие мысли не наводит, ага.

То есть и фамилию графскую нужно попросить фон Штирлиц, а на гербе изобразить парашют и буденовку.

Социализм СССР, это и есть Коммунизм, только с деньгами

Проблема "двухконтурной" системы денежного обращения - как только появятся негосударственные предприятия (артели, кооперативы и т.п.) МГНОВЕННО начнется перекачка безнала в нал по разнообразным "серым" схемам. Проходили это все уже и с артелями в 50-х и с кооперативами в конце 80-х. И никакое ОБХСС не спасет - они тоже люди и реально всё там было обговорено.

Открытие же кооперативов при госпредприятиях - ну если только вместе с законом по которому директор через 3 года будет расстреливаться без суда и следствия - как те армейские интенданты, про которых Суворов говорил. Там СТОЛЬКО вариантов вывода денег ... Причем некоторые даже практически не "ловятся" (100% накрутку в строительной смете поймать практически невозможно - положено, например по СНиПам красить стену 4 раза, а покрасят два, да и краску проведут подороже). Ну и так далее.

Капиталист не сам управляет предприятиями, а назначает управленцев.

Это тоже управленческое решение - если у капиталиста контрольный пакет. И риск найма плохих управленцев заключается в проблемах (вплоть до банкроства) предприятия

Сознательные работники завода кровно заинтересованы в эффективной работе предприятия.

Практика показала, что большинство работников кровно заинтересованы в том, чтобы получать зарплату побольше, работать поменьше и ещё чтобы уволить не могли. Можно эксперимент Худенко вспомнить - увеличение производительности труда в 20 раз (если смотреть на себестоимость произведенного зерна). Только избавились от практически всей бухгалтерии, отдела кадров, планово-экономического отдела - эти тоже будут "кровно заинтересованы" в своем сокращении ?

Воскресенье, 31-го апреля, заватра Первомай

Это чтобы подчеркнуть альтернативность данной реальности ?

Иоганн вообще-то прав - православную племянницу короля, пусть даже "порченую", за католика не отдадут, а вот потом он и её может в католичество перетащить. С точки зрения политики епископу должно быть выгодно так поступить

А с Треповым вот что делать ?

Даже, допустим, Засулич стреляла, но не попала или просто ранила и Трепов остался жив. По-хорошему, за противозаконный приказ высечь заключенного (да еще по очень скользкому политическому делу) его минимум надо лишать прав гражданского состояния, а по хорошему - и в тюрьму сажать.

Вообще-то для столь здравомыслящего и практичного человека как Иоганн, да ещё и в ситуации, когда приходится сражаться непривычным мечом, чиркать противника по щеке, когда есть возможность ударить в шею - это нонсенс. Только что он задумался "а не перестрелять ли их всех", а в следующий момент свою жизнь на кон просто так ставит ? Как-то из характера выбивается, на мой взгляд.

Даже со сменой модели не очень понятно, как этого добиться. Потому что если, условно, сделать "СССР 2.0", то тут же возникнет вопрос - "а как определять нужное/ненужное и кому доверять управление ресурсами ?". При капитализме и наличии хоть сколько адекватного антимонопольного законодательства - "рыночек решает". А если весь земной шар станет таким "СССР", то кто будет придумывать новые стиральные машины, телевизоры и т.п. ?

затем открыли страну для представителей совсем другой культуры.

Это уже другая тема. В этом смысле как раз США - хороший пример "как надо" делать (если негров из уравнения убрать - их они так и не смогли ассимилировать). Но ситуации, когда у американца в прабабушках - филиппинка, ирландка, полячка и немка, а в прадедушках - югослав, русский, англичанин и японец, встречаются довольно часто.

Лично я убежден, что "мульткультурализм" для иммигрантов допустим только на уровне фестивалей исторической одежды и кухни. Если ты переехал в другую страну, то будь добр следовать её обычаям - в конце концов, из-за этого ты и переехал.

П.С.

Мне лично кажется, что главная проблема капитализма - это необходимость постоянного расширения и, соответственно, обновления продуктов. Если бы мы жили в мире типа ЕВЫ - с моментальными межзвездными перелетами, то альтернатив бы ему не было. Но в условиях одной планеты мы избыточно тратим ресурсы - условно, современные автомобили могут служить лет по 30 (на примере Лексуса) и проходить по 500-600 тыс километров без большого ремонта, но как сделать производство такой машины выгодным для капиталиста ? Или с той же медициной - как сделать так, чтобы было выгодно вылечить, а не лечить ?

Так нормальные олигархи из таких и получаются - вроде тех же Форда или Рокфеллера.

Сама по себе власть (в смысле занятия официальных должностей) им может быть не интересна - это куча повседневных и, зачастую, неинтересных обязанностей, но они определяют направления. Вопрос в том, можно ли их как-то их интересы балансировать с интересами наемного персонала. Маркс считал, что единственное средство от этой "головной боли" - гильотина. Скандинавы, вроде, ухитрились построить государства с достаточно высокой степенью соцзащиты (США здесь плохой пример, они, скорее, исключение из правил).

Да, но "хорошо жить" они себе и своим семьям устраивают. Если помните, то одним из девизов Ельцина при его подъеме в конце 80-х была "борьба с привилегиями". И эти самые "привилегии" были сильным раздражающим фактором для людей в то время. Да, секретари райкомов не устраивали ПУБЛИЧНЫХ "голых вечеринок" и не швырялись деньгами в ресторанах, но доступ к услугам и товарам "не для простых смертных" у них был.

Если к власти приходят идеалисты, то первое поколение ещё иногда придерживается каких-то приличий (хотя про перерождение партаппарата ещё Ленин писал, да и в конце 30-х они жили по другому, чем простой народ), а вот второе-третье уже начинает считать всё своей вотчиной и начинает действовать всё более откровенно. В Китае в древности эту проблему пытались решить назначая высших чиновников из кастратов, но всё равно не получилось.

Если государство выходит из-под власти олигархов, оно мгновенно ставит их на место - чисто под влиянием инстинкта самосохранения.

Если государство выходит из под власти одних, то под чью власть оно приходит ? Вакуума там не бывает. Просто те, кто начинают рулить, тут же начинают приватизировать страну под себя - с той или иной степенью наглости.

То есть, если с друзьями стоишь летом в пробке на Аминьевском шоссе на пересечении с Кутузовским, в ожидании, пока главнейший соизволит проследовать из Кремля за город, и говоришь - "эх, гранатомет бы мне сейчас". А потом особо сознательный "друг" стучит "куда надо", то всё - "за подготовку теракта группой лиц" надо отвечать ?

И вот в этот мир насилия и поголовного владения оружием вы собираетесь выпустить девушку без охраны?

"Господь бог создал людей, а Сэмюэл Кольт сделал их равными" (с)

В "тот" мир насилия выпускать девушку, наверное, не стоило, а в "этот" - почему нет ?

Женщина же не домашнее животное, развитие интеллекта на уровне 5-6 летнего ребенка не останавливается (не у всех, но у мужчин та же проблема). Тем более, что "мужские" и "женские" занятия раньше определялись физиологией (мужчины, в среднем, банально сильнее), но сейчас-то эти ограничения во-многом исчезли - видел женщин и крановщиц и водителей дальнобоев, да и в науке и в медицине они бывают вполне успешны.

Даже в современной армии есть достаточно должностей, на которых они могли бы служить (операторы дронов, разных ракетных комплексов, пилоты транспортной авиации и т.п.) Просто с правами и обязанности должны быть, а многие дамы очень хотят, чтобы на лету можно было переобуться - иметь права без обязанностей. Но это уже другой вопрос.

Интересно было бы голосование провести - кто поддерживает оправдание Засулич, а кто считает, что её надо было бы вне зависимости от вердикта присяжных "по правде" посадить/казнить.

Это другие органы и методы работы несколько отличаются. И контроль за делами по "измене Родине" тоже другой. Очень мне сомнительно, что Дубов решил так подставиться только ради того, чтобы племянника пропихнуть на место замдиректора завода. Тем более, что просчитываются его возможные мотивы на раз, да и показания главгероя о результатах поездки в Японию проверяются легко. На местном уровне такое могли в 30-е "нарисовать", а сейчас заказ должен был бы с уровня одного из начальников управлений КГБ поступать, причем еще и не всякого. А уж с учетом того, что главгерой служил в погранвойсках, имеет награды, да ещё и совсем недавно поспособствовал в поимке реального шпиона, там шум (внутренний) такой будет, что Дубов не обрадуется.

Э-э-э, вот дядя Жора точно гуманизмом не страдал. Хотя его воззрения на то, как должно быть устроено российской общество, удивительным образом во многом совпадают с воззрениями главного героя здесь - права личности, законность и т.д. - то, что вообще-то и является либеральными свободами.

Просто во многих "попаданческих" произведениях авторы с каким-то мазохистским наслаждением очень любят эти самые права попирать, исповедуя принцип "империя превыше всего". И как следствие народ у них получается лубочный - "за царя и Расею как один жизнь отдадим, а иностранцы пусть нас тут всякими сказками не прельщают". Только реальная история доказала, что всё намного сложнее и "народ не тот".

Спасибо за разъяснение !

А в немецкой армии были бензовозы ? Мне очень часто встречались упоминания, что немцы возили бензин в канистрах - вроде как можно было возить на обычных грузовиках, которые еще для чего-то могли быть использованы. Вот не знаю - если прострелить несколько канистр, то рванет ? Особенно если они под пробку залиты - взрывается-то не бензин, а его пары.

БП - бронепоезд, я так понимаю.

не Англия нашего мира тут, фэнтези, однако

Разумеется. И, как говорилось, будь это именно 17 летний местный пацан, то у него так мозги могли бы повернуться. Но в него-то "попал" именно человек из нашего мира. Да и логика у них, в общем, вполне укладывается в нашу - по тому, как автор описывал мир.

В список погибших занести, не?

Может и занёс. Хотя там вопросы уже не в армейскую службу упираются, а в его полезность в качестве артефактора. "Дезертирство" может выступать только как одно из средств давления (и далеко не самое важное). Захочет секта - его из этой армии комиссуют за пять минут и плевать им там всем будет на контракт, на боевое братство и на друга Алекса (точнее, на Алекса не плевать - хороший рычаг давления).

Как тот самый читатель - не вижу смысла для автора. Извещения я получаю как подписчик, а друг - это всё же нечто более значимое. Лично я совсем не обижусь, если в друзья автор не добавит.

Ну и объективно, кого вообще волнует, хотел Гг в армию или нет? Он заключил контракт и его не исполняет, следовательно во всех документах будет указано, что он дезертировал.

С точки зрения властей - разумеется. Ему припомнят что было и что не было - лишь бы посадить на цепь. Но я то говорю о том, что он сам себя почему-то дезертиром считает.

Ну вот представьте, скажем, что попали вы в конец 18 века в Англию в какой-нибудь портовый город и пока оглядываетесь по сторонам вас хватают вербовщики и запихивают на фрегат. Попытка побега - запорят до смерти. Контракт не подписывали ? - пять свидетелей поклянутся, что подписывали и даже деньги взяли. И вот заходит этот фрегат потом хоть в Ригу, хоть в Нью-Йорк и вы, улучшив момент, с него сбегаете. С точки зрения английских властей вы - дезертир, а с вашей собственной ?

Капитан-то его тайком отпустил, а не официально от контракта освободил.

Капитан ещё раньше отпустил скопом несколько десятков человек, когда они обнаружили, что Утес разрушен и заявил что-то вроде "не имею права требовать идти со мной - у вас в Степном Цветке никого нет". Это как квалифицируется ?

чувство вины перед Алексом, которого Гг оставляет в тяжелый период

Это возможно, но к "дезертирству" это отношения не имеет.

Распределение веса доспеха ещё и отличается от распределения веса рюкзака - и в лучшую сторону. Кираса опирается на бёдра вот кольчуга да - на плечах лежит). Шлемы (некоторые, во всяком случае) опирались на плечи кирасы. Есть видео, где реконструкторы спокойно кувыркаются и делают другие гимнастические упражнения (в том числе и на лошадь без стремян запрыгивают) в латных (НЕ ТУРНИРНЫХ !!!!) доспехах.

Я сломался в начале второго. И ладно бы был стёб (есть такие АИ произведения), но просто реально скучный производственный "всехпобедительный" роман с плохо проработанными историческими деталями.

**** Тяжёлый вздох *** Уже третий раз за последние три дня попадается реклама этого творения в разделах уважаемых мной авторов. Хочется спросить одно - сами-то ознакомились с этой книгой ? Я понимаю, что жанр попаданцев подразумевает некоторое количество роялей, но дальше либо надо писать в формате откровенного стёба (как у Шопперта), либо, если это позиционируется как именно альтернативная история, всё-таки придерживаться определенной логики.

Дата исторической развилки заявлена 17 октября 1894г (по новому стилю).

В этот день Александру 3 является проекция молодого человека из будущего, объявляющая об имеющемся у него нефрите и диктующая царю рецепт получения антибиотика (несколько страниц мелким текстом) и настоятельно рекомендующая обратиться для получения этого препарата к Менделееву и Боткину. В реальной истории А3 умер 1 ноября 1894г (через ДВЕ недели).

Предполагается, что царь (не специалист в химии) правильно записал процедуру получения лекарства (какое оно, кстати, не оговаривается), а Менделеев понял химические термины середины 21 века (что тоже далеко не очевидно) и сумел, без всяких дальнейших консультаций и не имея приборов и химикатов середины 21 века (центрифуги, автоклавы и т.п.) менее чем за 2 недели провести синтез лекарства и оно МГНОВЕННО чудесным образом царя вылечило (1 ноября он уже интервью даёт). Заявлено также, что лекарство лечит и пневмонию и чахотку и сифилис. Хотя для лечения всех этих болезней применяются разные антибиотики и одним средством их все вылечить никак нельзя.

Собственно, уровень достоверности АИ становится понятен уже с этого момента (вторая глава первого тома).

Дальше, естественно, просветлившийся и оздоровившийся А3 бросается всё реформировать и это самое всё получается буквально по мановению волшебной палочки.

Ну ладно, можно спорить о достоверности, но я сломался на том, что из этой реальности моментально ИСЧЕЗЛИ все великие князья. Напомню, на секунду, что на этот момент "семь пудов" Алексей Александрович рулит флотом в чине генерал-адмирала, Михаил Николаевич - генерал-фельдцейхместер (главный над артиллерией), а Владимир Александрович - главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа.

"Альтернативный" же А3 ничтоже сумняшеся реформирует флот, артиллерию и армию без всякой оглядки на этих персонажей. Когда я вежливо поинтересовался, куда же эти фигуры делись, то мне было заявлено, что "это альтернативная история" и что я "забавный". То есть автор не счел нужным хоть как-то обосновать исчезновение очень влиятельных на тот момент фигур (да хоть Халтурина еще бы одного придумал, который их всех взорвал за обедом).

Так что о степени проработанности сего творения можете судить сами.

Если бы ему было действительно 17 лет, то ещё понятно - "боевое братство", "чувство локтя" и т.п. Но в нём же куда более взрослый попаданец сидит, который вроде должен лучше понимать что почём. Не говоря уж о том, что лейтенант (капитан) просто отличный способ нашёл отдать долг жизни - отпустил человека, который ему (да и всем остальным) жизнь спас не один раз. Как в той старой шутке - "добрый дядя, конфетку дал, а ведь мог и зарезать".

Написал(-a) комментарий к произведению Камелия. Княжна соляных пустошей-3

В общем классическое «Я гналась за вами три дня, чтобы сказать, что вы мне безразличны»