Написал комментарий к произведению Оборона дурацкого замка. Том 8

Да, все правильно, это я не туда посмотрел

Заходил

Да, все правильно, это я не туда посмотрел

Странно, а почему вторая глава начинается со смерти аристократа Юлвея?

Воскресший перед пасхой автор :) Ура!

Продолжаем банкет!

Буду придерживаться мнения, что автор покинул наш бренный мир.

Это хорошо. Автору большой респект за морально-волевые, вещь все-таки завершена.

Становится скучновато. Надо подбросить немного дрожжей :)

Это большая управленческая/футурологическая проблема: какие именно "структурные изменения"? Тут как с историей медицины: врачи поначалу лечили симптомы, потом росло понимание вопроса, переходили к лечению болезней, как таковых. Симптомы в книге простые а) кончается бабло, б) кончается еда. Курцио видит видит один уровень будущей болезни - распад управленческого аппарата государства, анархия как гангрена. Ампутируем нижние конечности, будем жить. А нужны новые агротехнологии (причем доступные и легко масштабируемые в условиях климатической катастрофы, условно, грибные фермы) или новые территории, где еду можно взять на основе старых технологий (условно, рыболовецкие тралы, контроль над архипелагом, где рыбку ловят и т.п.). Но чтобы создать это все, нужен "университет" + "министерство агрополитики" + экспансия.

Утрата контроля над частью периферии - меньше налогов - невозможность держать мощный флот - готские пираты, как первая ласточка.

План Курцио - так себе. Я слышал подобные разговоры в 1990-м году, еще в СССР. Мол, сбросим периферию, и хорошо заживем. Похожие разговоры можно прочесть и в истории Римской империи: отводим войска с периферии, сосредотачиваемся. Так Британию оставили. Только тот же Переслегин отлично описал механизм: поначалу экономия на войсках/инфраструктуре, потом сложности с обороной новых границ (варвары приходят и туда), снижение базы для сбора налогов и т.п. И да, идеологический момент тоже очень силен: хлебодар своих не бросает. Есть моменты, которые можно смягчить, но от них нельзя отказаться: крах периферии придется переживать, как крах своей земли, сохраняя редкие точки присутствия, которые не будут окупаться по бухгалтерским отчетам, но позволят дать хоть образ целостности материка. Кроме того, такой план имел бы смысл, будь в наличии технологический задел под революцию в промышленности (и понимание неизбежности такой революции). Но подобное - не в 16-м веке. // План с зачисткой элиты одного из королевств - куда более правильный и осуществимый даже в тех условиях. Просто часть крупных владений дробится, их получают в собственность младшие ветви и младшие сыновья бономов из других королевств. Задача ведь стоит не мгновенно превратить территорию из управляемой баронами в управляемую бухгалтерами и полицейскими. Кадров для такого все равно нет. А так император показывает, что местная элита зарвалась, её покарали, но против благородного сословия он ничего не имеет. И непосредственно в его казну будет идти на 15-20% больше от налогов мятежного королевства (то есть часть промыслов и городских цехов теперь платит налоги императору непосредственно, на это дело бухгалтера найдутся).

Перечитал. Хороший роман, жду продолжения.

Насчет проблем с целиком прозрачной крышей не спорю. Но есть много промежуточных вариантов

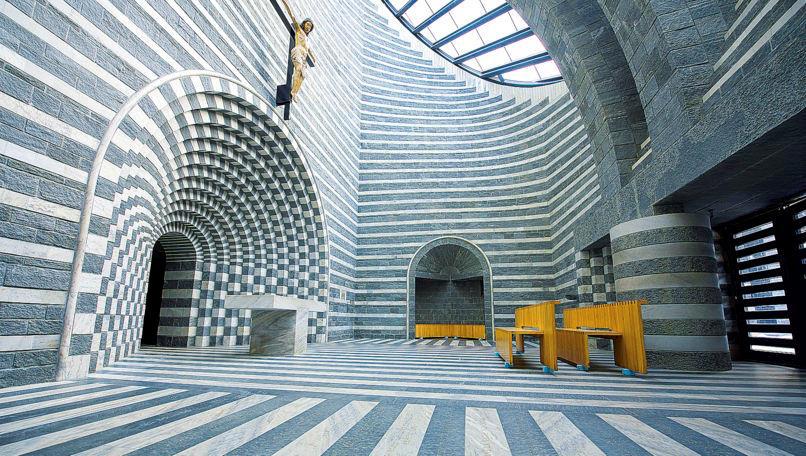

Часовня Оттовио могла бы выглядеть так: Пантократор на месте, но отделка черно-белая, двойственная :) /на фото церковь по проекту Марио Ботта/

Исходя из темпа развития событий, еще 4-5 книг.

Если ты сожжешь храм ради славы, то как бы тебя не звали от рождения, станешь ВТОРЫМ Геростратом.

Как бы не выёживался Макар с продой он станет лишь ВТОРЫМ Мартином.

Серп и молот. Звезда ничего не скажет поселянам, а героиня решила не тормозить

Автор живой?

С прошедшими праздниками! Автору здоровья и вдохновения

Ну вот и она, середина декабря :)

Давайте так: я ничего не говорю о тексте, вы воздерживаетесь от развешивания политических ярлыков на мои комментарии. Будем же взаимно вежливы.

Ок. Герой стрессовал и терялся, вел безрисковую активность. Это ваше мнение как авторов, и кто я такой, чтобы с ним спорить? С этого момента воздерживаюсь от критики данного произведения.

"На его месте я бы объяснил Емеле почему именно его увольняют": да, хотя бы так, нормально поговорил, объяснил ситуацию, "человек сам должен сказать нет", это классика переговоров. Но тут прям сцена из учебника "как нажить себе врага". Тем более, может быть классическая для террористов ситуация, когда деньги у Емели взяли на книжки, а купили химикаты для бомбы. Но доктору это не интересно...

Посмотрим на ГГ с точки зрения опасности для больницы:

- ГГ предлагают 30 рубликов, чтобы врачом на дуэли поприсутствовать и он, не зная всех обстоятельств, соглашается. Интересно ведь. Их могли принять прямо на месте дуэли. Весело было бы ГГ;

- ГГ состоит в связи с девушкой, каковая связь предосудительна с точки зрения актуальных нравов. С современных позиций все замечательно, но если бы барышня бросилась при всех ему на шею, пришлось бы делать ей предложение немедленно :)

- ГГ не поставил в известность полицию насчет бомбистов у себя на приеме и не сдал оружие. Его буквально происхождение спасло и какая-то уже полученная известность.

- ГГ занимается активной экономической деятельностью, не зная большей части неформальных правил в среде купечества и дворянства. Что показано в эпизоде с пожертвованиями.

Вывод: ГГ постоянно рискует. Хочет снизить риски и убрать Емелю? Ок. Но делает он это, как зазвездившийся.

"Давайте я ещё раз повторю, возможно, вы не придали внимания этой фразе. Эта сюжетная линия ещё не закончилась."

Хм. Последняя фраза из моего предыдущего ответа: "Что напишете дальше, с интересом прочту" :))) Почему-то она вам не запомнилась :)

Вы сами пишете, что у Емельяна отца запороли. Да, это мотив, а не предопределенный выбор. Но если бы в дворянской среде всякое оскорбление завершалось дуэлью, дворянство бы перебило друг друга, и с эпидемиями дуэлей серьезно боролись. ГГ не был бы первым дворянином, проглотившим оскорбление. Просто ГГ получается дАртаньяном в белом плаще :)

Читал я биографию одного юридически подкованного человека, который работал помощником присяжного поверенного. Только плюнул на эту свою работу В. Ульянов, решил иначе проблемы решать :) Организаторы профсоюзов далеко не всегда сахарные люди, им часто приходиться действовать грубой силой.

- "ГГ спокойно мог пойти паровозом за финансирование террористической деятельности "

- ГГ мог пойти за убийство человека на дуэли или сам погибнуть.

Это старая история о крестике и трусах: невозможно осуждать человека за развал общего дела, если только что сам за тридцать рублей был врачом на дуэли , а потом сам схватился за пистолет по незначительному поводу. На ГГ ответственность за десятки тысяч жизней как минимум (с учетом того, какие лекарства еще предстоит изобрести), а он голову подставляет?

Емеля из изолятора вышел, поэтому про дуэль мог и не знать, но если бы знал? Мог бы ведь тут же и рот открыть? Если вам, как авторам, требовалось ввести ГГ в высшее общество, и вы нашли путь через дуэль, ну и замечательно. Только за любую крутизну существует плата.

До этой сцены Емяля был человеком, который мог, при нормально поставленной задаче, быть связным с серьезными ребятами, которые бы могли выступать реальными организаторами профсоюза. Что напишете дальше, с интересом прочту.

Вполне возможно и не закончена, авторам виднее :) Просто сцена увольнения Емельяна - это типичный выстрел себе в ногу человека, который поймал звездочку. Такое случается. Особенно, если человек в прошлой жизни обычным врачом был, а тут резко вверх пошел. И если эта сцена не была заранее срежессирована для чьих-то ушей, то и с "наемным работником" Емельяном придется как-то отношения восстанавливать, и остальному коллективу больницы как-то показывать, что за случайное слово не уволят: герой ведь видит, что низы все меньше хотят, знает о революции. "Барином" становиться опасно.

С фразы "он же просто наемный работник" начинаются многие неприятности :) Какое количество "наемных работников", получив хорошие результаты по формуле, толкнули бы лабораторный журнал солидной фирме? За пару тысяч рублей. Весьма и весьма многие. Бессребреник сделал все честно. Главный герой высоко и быстро взлетел, и теперь, увольняя бывшего своего товарища, говорит всем остальным: "Видали лоха? Старался, денег не брал, а я его ногой под зад. о какой я красивый". А нет более быстрого способа скатиться вниз, чем перейти от опоры на друзей к опоре на обычных наемных работников - их ведь можно перекупить. А герой минимум еще пару лет будет на земные капиталы существовать.

Ох, выкатит бывший коллега доктору претензию: я вот закон нарушил, и ты меня уволил, но и ты закон тоже нарушил, и у тебя просто прокатило - а могло не прокатить. То есть мы оба рисковали будущим клиники и лекарств. Но тебе с рук дуэль сошла, потому что ты дворянин. А для меня все заканчивается увольнением. Что из тюрьмы вытащил, хорошо, спасибо. Но увольнение и вычеркивание из коллег - несправедливо.

Вангую, что второй том кончится Ходынкой...

Автору - здоровья :)

Автору - здоровья. Читателям - 7-й том :)

"Да и не до гаремов ГГ, маловат, ему бы этот год протянуть, а там всё может быть. "

С этим можно лишь согласиться. Но каноны жанра есть каноны жанра, и как автор разберется с ними - это интересно :) Словом, дождемся седьмого тома :)

Тут уже автору решать :) Я ожидал бОльшего прогресса в меридианах и демоническом языке. Но в моменте сватовства сработала закладка с "усталостью и мешками под глазами", когда Саргон заметил, что его юная собеседница выглядит очень уставшей (после поединка на сцене эту усталость можно объяснить только тем, что комендант сказал дочери, за кого она выходит замуж). Но еще интереснее - как воля автора встретится с условными канонами жанра. Герой должен получить боевой гарем. Элами, дочь коменданта, богиня - три социальных статуса. Как именно этот союз оформится к финалу седьмой книги это может быть интересно :)))

Развела таки Нингаль своего ослика: "замок не простоит и месяца", "нападение демонов" - и сама же дверку снизу открыла :) Ксин тоже хорош: выставил удачливого молокососа против серьезного человека, которого уже явно подозревал в убийстве своего соратника, да еще такого, который сватался к красной девице :) Если пацана убьют, то у девице лишний урок, как добродетели конфуцианские чтить, а если старика завалят, то месть на блюде. Правда, я так и не понял, окрашивание сердца в пурпур - это уже совершенный выбор, или до тех пор, пока не начата медитация, можно еще передумать?

Завершение 6-й книги - хорошо :) Спасибо, автор!

Аффтар, пиши исчо!

Если у автора есть уважительная причина прекратить, то я выражаю ему сочувствие, если это просто перепады настроения, то нехрен маяться фигней, работай давай...

Надо на виду у автора расстрелять чучело Дж. Мартина. "Это намек" (с)

Увы, похоже на то. Автор хоть жив?

Автор, продолжайте, пожалуйста.

Не так много авторов серьезно и детально расписывают попадание в действительно значимую персону. Потому что придется, к примеру, описать эпоху Екатерины II - с дюжинами головоломных комбинаций, которые шли почти в параллельном режиме. Но это не триллер. Человек поднимается утром, завтракает и т.п. Большая часть жизни идет довольно размерено. Интриги существуют лишь на острие пера или в разговорах. Армии сражаются где-то далеко. И даже если идет война и сражения, то единого сюжета порой совершенно не выстраивается: почитайте переписку Фридриха II за 1756 год :) Ничего похожего на википедическую статью о начале Семилетней войны :)

И вдруг выясняется, что создать структуру управления это медленно, нудно, скучно, есть масса нюансов, надо во все вникнуть. "Маленький Саша" - отличная иллюстрация.

Каждый читатель волен не соглашаться с автором.

Хорошо.

По уровню книги явно выше львиной доли потока новинок.

Мне очень понравились несколько составляющих:

- легко читается состояние общества, и оно не противоречит моим усредненным представлениям о той эпохе в Японии. Бытописание на своем месте: нет "японщины", а есть условия, в которых живут люди, просто эти условия не наши. Отлично читается подобие аграрного перенаселения, которое общество решает не за счет гражданской войны, а за счет жестокой диктатуры и тотального подчинения начальству. А начальство знает, что всегда есть запасные японцы;

- выписан герой, и его мотивация аккуратно выращена из окружающих обстоятельств. Показан человек, который с одной стороны привык жить в строгой иерархии, с другой - да, у него есть какие-то представления о самоуважении и он готов их отстаивать. Мотивации его окружения тоже вполне понятны;

- отлично подан сюжет и при всей тяге автора именно к рассказам - получается ожерелье историй, а не пригоршня бусин: есть изменение персонажа, есть отличия сельского общества от городского, есть некие бОльшие сюжеты и меньшие;

- мистическая составляющая вмонтирована так, что и не разрушается реализм окружающего мира, и есть настоящее волшебство (а не только сказки);

- мне очень понравилась выбранная автором доля японских слов. "Ставка" - это резиденция именно военного командования, и страной правит военный диктатор. Всё сразу становится понятно.

Словом, если книги возьмут какую-то премию, это будет достойно и правильно :)

И тут я повторю то, что написал Игорю Николаеву по поводу его "Дворянства": взята высшая планка в подражании и перелицовке, только вот за ней - что?

"Сумрачный самурай" - лицо героя будто лицо актера (и клетки для сверчков тоже в тему). Приятный завтрак у Ла-Рошели - понятен. Временами у меня ощущение, что я читаю "Остров Накануне" :))) - потому что сложновато различить миг, когда известный сюжет и персонаж перетекают в неизвестные обстоятельства.

Единственное, что я пока вижу необычное - это образ "позднего старта". В столицу прибывает не юноша на желтом коне, не пророк средних лет, а откровенный пенсионер.

В остальном же - видна просто любовь автора к эпохе.

Весьма длинное завтра :)

Но давайте я вам попробую написать, что мне такого нерядового мне видится в "Дворянстве". Это проблема сословности.

Если выносить за скобки все связанное с национальностями, религиями и вообще, "нацбилдингом 19-го века", то в общественной дискуссии есть две устойчивых крайности:

- Галковский-Харитонов. Люди - разные, неравенство объективное, есть сословия, сословия это хорошо (носители культуры, обычаев и т.п.). Поэтому при решении любой личной/общественной задачи человек должен помнить свой шесток, знать, что его постоянно хотят развести люди умнее его, и держаться за ограниченный круг ценностей, не поддаваясь на разводки (главной из которых именуют социализм, уравниловку и т.п.);

- "СССР-2061". Сословия это замкнутость, клановость, отсталость, военное поражение. Верхние сословия сознательно оглупляют нижние и вообще что-то дают вниз только под серьезной угрозой, а так "не жили хорошо, нечего и привыкать". Даешь технологическую революцию и светлое будущее для всех.

Так вот, если эту схему примитивизировать, то ничего, кроме полилоты и срача не выходит. Что может литература? В обычной попаданческой литературе персонаж - носитель сокровенного знания (и частенько рождается в могущественной семье), поэтому для него равенство это просто естественное одолжение, которое он делает окружающим (для писателя - способ упростить диалоги). То есть проблема сословности даже не осознается.

Если брать усредненный исекай ("Реинкарнация безработного в другом мире") - то там герой внутренне вписан в сословную систему, для него найти покровителя/господина/работодателя нормального - это чуть не предел мечтаний.

А если создавать сколько-нибудь сложное и претендующее на реализм произведение, тогда можно глянуть на это противоречие конструктивно (не подняться над ним, мы все живем в обществе и имеем свои проблемы, но именно больше понять).

Потому, внезапно, у того же Харитонова в его "Буратине" - существа меняют свою основу, могут расти по уровню интеллекта. А весь мир, где такое кастовое-сословное скотство с нелюдьми существует, прямо назван безрадостным.

У вас хорошо показано, что сословия - вообще-то штука суровая и сплошь да рядом мерзкая, на "боярЪ-аниме" не похожая. Но пока за ними стоит специализация семей и внуку, чтобы хотя бы квалификацию приобрести, требуется дедовский дом и отцовский опыт (или опыт дорогущего учителя, которого отец нанял) - они тупо жизнеспособнее в приобретении власти, в концентрации ресурсов.

Но что есть у попаданки в тот мир - это ощущение внутреннего достоинства, равенства. Ей плевать на титулы (хотя понимает, что дело это приятное и временами очень полезное), у неё нет взгляда снизу-вверх и она может делом подтвердить свои слова. В это смысле она очень похожа на "дядю Вову" из "Кин-дза-дза" - тому плевать было на цвет штанов, но еще он держался за своих и не боялся головой рискнуть.

Так вот - если у вас получиться показать, что героиня сохраняет похожее отношение к равенству людей, даже распоряжаясь их судьбами "в промышленных масштабах"- вот это может быть очень интересно. Потому что сейчас у попаданцев в императорских коронах царствует панибратство, а не достоинство.

Город тьмы и дождя. И синдикат.

А давайте отвечу чуть издали :)

Вот возьмем не святые 90-е с тогдашней ситуацией в жанре фентези. Туда пришли сотни авторов. Фэнтези забрала на себя очень много (НФ съежилась). Результат, как и в любую эпоху - 95 % тогдашних текстов сейчас читать просто скучно. При том вещи Лазарчука, Успенского, Дьяченок, Логинова, Лукина - останутся, а куча других - нет. Но слово "фэнтези" - это максимально общий критерий, максимально широкие рамки. Дьяченки и Лазарчук писали несколько разные вещи.

В 2010-е отчасти сжался рынок. Но тем не менее: покойный Харитонов - не слабые ведь вещи (его пещерный антикоммунизм не позволил ему стать философом, но хорошим писателем можно стать с любыми взглядами). Покойный Круз - не слабые вещи (далеко не все, но как минимум первая вещь про реку и "У порога тьмы"...). Гелприн, Скирюк - далеко не все, но несколько рассказов выцепить можно. Нестеров "Северские земли" - попаданец в магическое русское новое время (как раз на АТ). Дивов - из свежих вещей очень не все, но первая вещь про Африку (шредингер) - хорошо. Веркин с его "Островом Сахалином" - хорошо и очень страшно. И, наконец, Пелевин, который продолжает. :) Это достаточно сильные авторы?

Но произошло очень сильно растаскивание по поджанрам.

Много ли классных фанфиков на Стругацких? - мог бы спросить Харитонов, ссылаясь на своей "Факап". Но его "Золотой ключ" это лучший биопанк, который я читал.

Поэтому давайте я проведу немного странное сравнение "Дворянства" с "iPhuck 10".

Обе вещи содержат в себе значимое количество заимствованных элементов и приемов. Но у Пелевина - русский киберпанк. Причем во многом о будущем (то есть не циберпунк 80-х в альтернативной реальности, а про будущее).

Один из результатов 1991-го года, не сразу осознанный: даже фантастика «ближнего прицела» стала роскошью. А эсхатологические фентези-сюжеты распространились во многом потому, что авторам нужна динамика: мир в их текстах может либо прогрессировать, либо деградировать. Если завтрашний прогресс, завтрашнее развитие стало воображать сложно, то в деградацию читатели стали верить куда охотнее.

Пелевин принял эсхатологичность (у него будущее довольно мрачное), но сохранил технологическое развитие и социальное прогнозирование. И у него периодически получаются очень сильные вещи (хотя наш Шарабан-Мухлюев нещадно перепевает самого себя).

Вы же подошли к границам жанра, которые уже обозначил "жадный польский дедушка". Ограбили старика Скотта, бывает. Намекаете на большой социальный эксперимент со справедливостью - будет интересно почитать, хотя современные проблемы левой идеи там вряд ли получится раскрыть. То есть я ожидают много перепевов с истории 1525-го, отчасти Гёзов, отчасти фокусов иезуитов в Парагвае, отчасти прогрессорства /но тут ваша воля решает/. Где-то на периферии просится "Последний князь удела" (одна из сильных вещей, кстати!). Возможно, вы осветите тему морской баталии эпохи Возрождения (Лепанто в студию!).

Но как выйти за границы жанра?

Завершивши чтение второго "Дворянства" что могу сказать?

Слова на язык идут сложные и далеко не всегда веселые.

Итак: автор сделал крепкую ремесленную вещь, показал, как надо писать усредненные медиевально-возрожденческие эпосы. Есть конструкт сюжета, его композиция, есть медленное воплощение с дугами живых персонажей и общей кульминацией. Отчетливо слышится в третьем томе песня "Wir sind des Geyers schwarzer Haufen". Так же отчётливо возникает проблема: а что это за персонажи такие в тамошней "Америке", откуда флот не вернулся? Не знаю, на какой том. Есть эффект неожиданности - конкретика разборок весьма мало предсказуема (понятно было, что юного Артиго не ухайдокают, но как именно развяжется узел, это да, это ярко, не шаблонно).

Если бы творчество автора и российская издательское дело не находились в столь перпендикулярных отношениях (поперёк глотки), то книги имели бы очень большой шанс разойтись приличным тиражом.

"******!" (тут не ругань, а понятие, которое заменяет слово "но" таким образом, чтобы избежать аллюзии на известную поговорку, либо же на известную цитату Тириона Ланнистера/ Мартина. Избежать.).

Когда читал, не покидало ощущение, что вот я вижу мемориальные строки. Это результат и память двух десятилетий, когда интернет в глобальном мире внезапно поднял уровень знаний многих любителей истории (до того прикупавших редкую книгу на половину зарплаты) до уровня крепких профессионалов. Если человек каждый день читает тексты по теме, то не так важно наличие диплома и вхождение в академическую среду. Он начинает серьезно разбираться в вопросе.

Сергей Доля пишет отличнейший альманах по истории Семилетней войны, и подобных людей хватает. Автор - один из них.

И получается в хорошем смысле схоластика (то есть школьное, образовательное), однако же и схоластика тоже (вторичное, подражательное).

Начали это еще в 90-х Олди, Акунин - брался малознакомый для широкого читателя культурный багаж, и превращался в свежий сюжет, в оригинальную стилистику, в экзотические описания.

Потом так делали очень многие (и я тоже): бралась эпоха, страна, по ней искали источники, дорисовывали картинку мистикой, конструировали непротиворечивые сюжеты - и вперед.

Сейчас же, такое впечатление, эта линия завершается. И дело тут не в политике. Просто колодец вычерпали почти досуха. От любования картиночками замков - дошли до конструирования экономики в стиле Фернана Броделя. От восхищения Толкиеном до свободы создания/использования синтетических языков ("Золотой ключ" с его "людским", с кодированным мышлением Мальвины и всем прочим). От ржачных пересказываний эротики импортной, до конструирования будней порнографов следующих эпох. Можно и по Вархаммеру написать ("Эпидотряд" автора), так что интересно будет даже за океаном. И "циберпунк" забабахать (хотя по нему вопросы, да)

Планки взяты. Что дальше?

В нулевых, когда видел Олдей на ЗМ в Харькове, окружающие достаточно регулярно задавали им вопрос: вот раньше вы писали круто. А теперь что-то не то. Было видно, что это забрасывание удочки натерло им мозоль и у них, как у профессионалов, был приготовлен целый веер ответов. Имхо, ответ был как раз в том, что вырос уровень публики.

И тут приходим к невеселому :(((

- есть узкие темы ("семилетняя война"), которые широкая публика не будет знать никогда. Но вопрос, как подать это интересно для публики?

- можно создавать свои сеттинги (покойный Круз выдал образец, как это делается, да и автор явно пытается создать именно широкую базу для творчества). Но тут начинаются вопросы потогонки, администрирования, авторских прав и прочего, и прочего. Если смотреть на то, чем стал сейчас сеттинг Круза по зомбям или там по борьбе с темными тварями? Я иногда читаю только Н. Берга с его "Крепостью живых". А так - все рассыпалось (насколько мне известно). То есть я вижу историю сериала, где хотят дождаться финала, но не цикла, который будут читать и много лет спустя.

- можно создавать что-то новое, писать о будущем. Уоттс, Марусек, Нил Стивенсон, отчасти Дукай. Или хотя бы то, что делает Макдональд: приспособление киберпанка к культурным особенностям макрорегионов И вот тут к циперпунку автора больше всего вопросов...

Написал комментарий к произведению Оборона дурацкого замка. Том 8

Уважаемый автор! Чисто субъективное впечатление. Что мне нравилось в первых шести книгах, так это постоянный рост сложности и многообразия игры - чем дальше в лес, тем больше шахматных досок, на которых надо играть одновременно. В 7-8 книгах чувствуется проседание, будто тренд поменялся на противоположный. Богиня за скобками, дочь коменданта за скобками, восьмая книга это вообще "десять китайчат с пауком". Сюжет герметичного детектива - это вполне законный прием и как к приему вопросов никаких нет. Но предел упрощения - это шутер. Персонаж один идет по лабиринту и набирает очки. Такого бы хотелось избежать.