Написал комментарий к посту Греческая мифология

Заходил

Бесконечный фейверк тоже может утомить... Представте что Вам заказали написать сценарий для сериала. Притом заказ поступил от мэтра полнометражного фильма, который не любил сериалы

Задание следующее- каждая серия выпуклая история и связанная и в тоже время отдельная..

Надеюсь чем-то помог..

С Айлин понравилось, остальное громоздко..

Мастер!

https://aif.ru/society/opinion/1455489

Крымская война. За кулисами Парижского договора

После падения Севастополя орудия замолчали, но до мира было ещё далеко, просто бои теперь велись на дипломатическом фронте. Поначалу и здесь дела у русских складывались скверно. Австрия заняла по отношению к России ещё более жёсткую позицию, чем прежде, а пруссаки лишь на словах пообещали, что не станут активно действовать против России. Зато появился новый и опасный для русских противник — Швеция, подписавшая с Великобританией и Францией союзный договор.

К счастью для России, в это же время наметились и первые разногласия в рядах противников. Неожиданно для русских дипломатов на контакт с ними вышли французы. Причин было несколько. Во-первых, самолюбие Наполеона III с падением Севастополя было удовлетворено, и императору не терпелось прокатиться под триумфальной аркой. Во-вторых, Англия и Австрия не считали возможным, как того хотел Наполеон, пересматривать старые общеевропейские договорённости, ущемлявшие интересы Франции, и даже как минимум обсуждать его любимую идею восстановления Польши.

В подобной ситуации, сделали вывод французы, продолжение тяжёлой войны отвечало бы интересам только Лондона и Вены, но не Парижа, а значит, самое время ставить в войне точку: позиции России ослаблены, позиции Франции, наоборот, укрепились, а аппетиты англичан и австрийцев разумно умерить.

Вступив в тайные сношения с русскими, Париж обещал Петербургу поддержку на будущих мирных переговорах, но одновременно настаивал на том, что и Россия должна проявить гибкость. Наполеон III напоминал, что войну можно закончить лишь двумя способами — либо вести её до полного истощения сил одной из воюющих сторон, либо зафиксировать относительное равновесие между ними без посягательств на их честь.

Пока, убеждал Наполеон, возможен второй вариант. Россия потеряла Севастополь, но покрыла себя славой, а главное — заставила противников заплатить за победу очень дорого. Что будет, однако, в будущем? Все преимущества на стороне коалиции. Уже в следующем году, не вторгаясь в глубь российской территории (история показала, чем чревата подобная авантюра), Англия и Франция могут нанести немалый урон России на Балтике. Англичане и австрийцы, резюмировал французский император, только обрадуются упрямству русских.

Доводы Наполеона III выслушали внимательно. После долгих и болезненных дискуссий в Петербурге пришли к выводу, что продолжать войну в сложившейся ситуации невозможно. Неравенство сил было слишком очевидным: у России — 65 миллионов населения, у союзников — 108. Несопоставимы также промышленные потенциалы и состояние их финансов: расстроенное русское хозяйство не могло уже вынести военных расходов.

Приходилось учитывать и обстановку в Польше и Финляндии. Продолжение войны могло закончиться очередным восстанием в Варшаве. Да и финны тяготели к Швеции. Пока Стокгольм занимал нейтральную позицию, это не пугало, но теперь шведы стали союзником Англии и Франции.

В результате пришлось сесть за стол переговоров на продиктованных условиях. Российским уполномоченным на Парижском конгрессе пришлось в ходе переговоров сочетать гибкость и жёсткость. С немалым трудом им удалось, например, отклонить требования Лондона пересмотреть вообще все российские права на владение кавказским берегом Чёрного моря. Помощь здесь, как и обещали, оказали французы — они решительно поддержали Петербург.

Условия Парижского договора 1856 года были для русских тяжкими. России запрещалось иметь на Чёрном море военный флот и военно-морские базы, укреплять Аландские острова на Балтике. Россия уступила Турции часть завоёванной ранее территории. В Азии русским пришлось вернуть город Карс, а также отдать победителям устье Дуная и Южную Бессарабию. Петербургу пришлось также признать коллективный протекторат великих держав над Молдавией, Валахией и Сербией, оставшимися под суверенитетом турецкого султана. Вместе с тем союзники возвратили русским свои завоевания в Крыму, Севастополь снова стал русским.

Тем не менее Парижский договор мало кого оставил удовлетворённым даже на Западе. Договорённости больше напоминали вынужденное перемирие, чем мир. Как верно замечали историки, война не принесла решающих результатов. Крымская война велась не за Севастополь или устье Дуная, а за то, чтобы перестроить европейскую систему. Старый порядок, порождённый Священным союзом, был уничтожен; но никакая новая система не заняла его место — ни либеральный «концерн» по английскому образцу, ни революционное объединение, о котором мечтал Наполеон III. Вместо этого в Европе на международной арене начался период политической анархии.

Преодолевать последствия поражения в Крымской войне пришлось уже новому императору Александру II и новому канцлеру Александру Горчакову.

Князь Горчаков принадлежал к роду Рюриковичей. К тому же учился в знаменитом Царскосельском лицее (закончил с золотой медалью), откуда вышло немало вольнодумцев. Так что не удивляют ни его твёрдый характер, ни свободомыслие. Удивляет другое — как Горчаков, при его-то характере и образе мыслей, сумел забраться по служебной лестнице так высоко.

Александр Горчаков.

Современник дипломата князь Иван Долгоруков писал о Горчакове: «Надобно отдать справедливость, что он, отменно вежливый и любезный со всеми без различия, никогда не льстил временщикам, всегда, и в вёдро, и в бурю, держал себя самым приличным образом, совершенно как европейский вельможа, и вообще снабжён от природы хребтом весьма не гибким, вещь редкая в Санкт-Петербурге».

Карьера потомка Рюриковичей шла крайне неровно, поскольку на неё постоянно влияли две противоборствующие силы: с одной стороны, блестящие способности князя, а с другой — его нежелание гнуть спину перед начальством. Занимая уже высокий пост советника в Лондоне, Горчаков, выведенный из терпения бездеятельностью и ограниченностью посла России Ливена, имел неосторожность признаться одному из знакомых, насколько это невыносимо — «быть живым, привязанным к трупу». «Труп», узнав о подобной оценке, тут же ожил и, проявив немалую активность, добился отправки Горчакова в Рим с понижением в должности.

Умудрился Горчаков рассориться и с шефом жандармов графом Бенкендорфом, поэтому в полицейском досье в течение многих лет содержалась такая замечательная характеристика на потомка Рюриковичей: «Князь Александр Горчаков не без способностей, но не любит России». На самом деле Горчаков не любил своего предшественника Нессельроде, Бенкендорфа, а из европейских стран лишь «вечную изменницу» Австрию.

Выбор нового канцлера, сделанный Александром II, огорчил за рубежом многих, поскольку в европейских столицах сразу же поняли, с кем им теперь предстоит иметь дело. Куда проще было играть против России, когда её интересы защищал недалёкий и влюблённый во всё австрийское Нессельроде. Европейская дипломатия знала, например, о блестящей деятельности Горчакова в Вене, благодаря которой России удалось предотвратить прямое участие австрийских сил в Крымской войне.

Свои задачи на новом посту Горчаков образно сформулировал в беседе с Павлом Киселёвым, назначенным послом во Францию. Он заявил, что «ищет человека, который помог бы ему уничтожить параграфы Парижского трактата, касающегося Черноморского флота и границы Бессарабии, что он его ищет и найдёт».

Свою заветную мечту — «уничтожить параграфы Парижского трактата» — Александру Горчакову удалось осуществить в 1870 году. Для этого русская дипломатия воспользовалась начавшейся франко-прусской войной, которая, естественно, внесла в европейские дела немалый сумбур. 19 августа был обнародован циркуляр, направленный всем русским посольствам, где Петербург, поставив Европу перед фактом, объявил: отныне Россия не намерена больше соблюдать ту статью Парижского трактата (самую неприятную для русских), что ограничивает её действия на Чёрном море.

Уверен, мысленно этот циркуляр Горчаков написал очень давно, чуть ли не сразу же после назначения его министром иностранных дел, поскольку аргументация документа полностью базируется на высказанных когда-то князем словах по поводу мелких нарушений Парижского договора другими державами: «Я очень доволен, что этому трактату наносят удары перочинным ножом». И добавлял: я когда-нибудь рубану по нему саблей.

Просто теперь ту же самую мысль русские облачили в соответствующую дипломатическую форму. Если же перевести с дипломатического языка на «человеческий», получим всего два слова: «Сами нарушали!»

Шума циркуляр наделал в Европе немало. В Лондоне от негодования просто кипели, однако и сделать ничего не могли. Перед ними была уже другая, окрепшая Россия, изменившаяся в результате реформ, в том числе и в военной сфере. Иным стал расклад и на политической арене. Поэтому и век Парижского договора оказался недолгим.

https://aif.ru/society/history/smirenie_v_parizhe_kak_rossiya_priznala_porazhenie_v_krymskoy_voyne

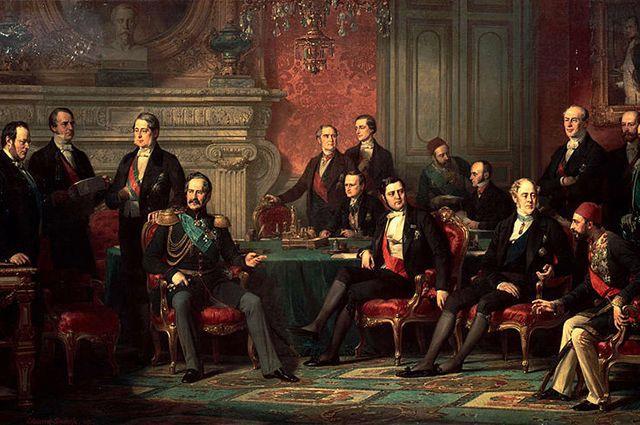

Подписание Парижского мирного договора. Художник Луи-Эдуард Дюбюф. 1856 г.

Подписание Парижского мирного договора. Художник Луи-Эдуард Дюбюф. 1856 г.

Из газеты АиФ от 30.03.2016.

Смирение в Париже. Как Россия признала поражение в Крымской войне.

Тяжелое наследство

В феврале 1855 года в Петербурге умирал император Николай I. За несколько часов до смерти прибыл офицер, привезший последние новости из Севастополя, державшего оборону против англо-франко-турецких сил. Николай I, услышав о донесении, глазами указал на цесаревича Александра: «Это теперь к нему».

Уходивший из жизни император понимал, что оставляет сыну незавидное наследство. Крымская война, начавшаяся из-за колоссальных ошибок самого Николая и русской дипломатии в целом, теперь катилась к печальному для России итогу.

Положение на фронте было настолько тяжелым, что сразу после кончины Николая I пошли слухи, что монарха добила не тяжелая пневмония, а яд, который тот принял намеренно, не в силах вынести позор приближающегося поражения.

18 февраля (2 марта по новому стилю) 1855 года Николая I не стало. На престол взошел его сын Александр II, которому и предстояло завершать самую неудачную за полтора столетия войну России.

Героический Севастополь продержался до сентября 1855 года, но мужество русских солдат и моряков не смогло перевернуть ход войны — город пал. К концу 1855 года основные боевые действия фактически прекратились. У России не было сил и резервов для ведения контрнаступательных операций, а в стане ее противников усилились разногласия относительно дальнейших действий.

Ультиматум Франца Иосифа

Премьер-министр Великобритании Палмерстон выступал за продолжение войны, мечтая полностью лишить Россию военных укреплений на Черном море, вытеснить ее с Кавказа и понизить ее статус на мировой арене.

Но у главного союзника Великобритании, французского императора Наполеона III, была другая позиция. Он полагал, что Франция своих целей уже достигла, а дальнейшее ослабление России будет способствовать усилению Великобритании. Делать такой подарок англичанам император не хотел.

В то же время ультиматум России предъявила Австрия, до этого не присоединявшаяся к вооруженной антироссийской коалиции. Требования австрийского императора Франца Иосифа состояли из пяти пунктов:

1. Замена русского протектората над Валахией и Сербией протекторатом всех великих держав;

2. Установление свободы плавания в устьях Дуная;

3. Недопущение прохода чьих-либо эскадр через Дарданеллы и Босфор в Чёрное море, воспрещение России и Турции держать на Чёрном море военный флот и иметь на берегах этого моря арсеналы и военные укрепления;

4. Отказ России от покровительства православным подданным султана;

5. Уступка Россией в пользу Молдавии участка Бессарабии, прилегающего к Дунаю.

Пора сдаваться

Во времена Николая I Россия отвечала на подобные требования быстро и жестко, но в итоге такая политика и привела страну к Крымской войне. Александр II к ультиматуму отнесся весьма серьезно, собрав 20 декабря 1855 года совещание высших сановников, на котором обсуждались австрийские условия.

На совещании пришли к выводу, что возможно принять все пункты, кроме пятого. Об этом было сообщено в Вену.

Тем временем, русский царь получил послание от короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV, который призывал российского императора принять австрийские условия, намекая, что в противном случае Пруссия может присоединиться к антироссийской коалиции.

Таким образом, Россия оказалась в полной дипломатической изоляции, с перспективой начала боевых действий еще и с австрияками и пруссаками.

15 января 1856 года Александр II созывает новое совещание в Зимнем дворце. На сей раз обсуждение заканчивается однозначным вердиктом: ультиматум необходимо принять в качестве предварительных условий мира.

20 января на конференции послов в Вене был подписан протокол, по которому воюющие державы обязались в трехнедельный срок направить на мирный конгресс в Париж своих уполномоченных для заключения перемирия и подписания мирного договора.

Дипломатические игры

Парижский конгресс открылся 13 (25 по новому стилю) февраля 1856 года. Россию на нем представляли главный начальник III отделения Собственной ее императорского величестваканцелярии и шеф жандармов князь Алексей Орлов, а также Филипп Бруннов — опытный дипломат, много лет занимавший посты русского посла в различных странах Европы.

В их задачу входило, с одной стороны, добиться подписания мира, а с другой — сделать цену этого мира как можно менее низкой для России.

Делегации Великобритании и Австрии были настроены крайне решительно, но Орлов и Бруннов рассчитывали на помощь Франции, с которой до этого уже велись секретные переговоры.

Эти надежды оправдались. Наполеон III в течение конгресса несколько раз приглашал Орлова на конфиденциальные переговоры, что крайне не нравилось англичанам и австрийцам. Министр иностранных дел Франции, внебрачный сын Наполеона I, граф Александр Валевский в ходе дискуссий постоянно смягчал позицию союзников, уменьшая аппетиты Лондона. Турция же, несмотря на то, что тоже была членом победившего союза, вынуждена была оставаться фактически зрителем при решении собственной судьбы.

Орлов при поддержке Франции сумел отклонить требование Англии о полном срытии русских укреплений на берегах Черного моря. Австрия требовала отторжения от России всей Бессарабии и рассчитывала на присоединение к своим владениям Дунайских княжеств. Здесь, однако, Вена не нашла поддержки ни у Франции, ни у Англии, и Дунайские княжества ей не достались. В итоге для Австрии, выдвигавшей ультиматум России, Парижский конгресс получился крайне неудачным.

Без флота, но с Севастополем

18 (30 по новому стилю) марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор.

Согласно ему, Россия лишалась предоставленного ей Кючук-Кайнарджийским миром 1774 года протектората над Молдавией и Валахией и исключительного покровительства над христианскими подданными Османской империи.

Чёрное море объявлялось нейтральным (то есть открытым для коммерческих и закрытым для военных судов в мирное время), с запрещением России и Османской империи иметь там военные флоты и арсеналы. При этом данное положение в договоре гораздо сильнее било по России, поскольку Турция сохраняла флот в Мраморном и Средиземном морях.

Плавание по Дунаю объявлялось свободным, для чего русские границы были отодвинуты от реки, а часть русской Бессарабии с устьем Дуная была присоединена к Молдавии.

Россия также обязалась не возводить укреплений на Аландских островах в Балтийском море.

Россия возвращала османам город Карс с крепостью и прилегающими территориями, получая в обмен захваченный у неё Севастополь, Балаклаву и другие крымские города.

В Петербурге мирный договор сочли заключенным на весьма приемлемых условиях, за что российские представители Орлов и Бруннов были награждены Александром II.

Александр II делает выводы

Но поражение все равно оставалось поражением. Позиции России на международной арене серьезно пошатнулись, она лишилась Черноморского флота. Территориальные потери, правда, в итоге оказались минимальными.

Крымская война нанесла тяжелейший удар по экономике России. На войну было истрачено более 800 миллионов рублей, при этом национальная валюта обесценилась вдвое из-за печатания необеспеченных кредитных билетов для финансирования военных расходов. Еще полтора десятилетия, вплоть до 1870 года, бюджет Российской империи будет оставаться дефицитным.

Внешняя политика Николая I.

Государь считал, что либеральный вирус проникает в Россию извне, поэтому испытывал ненависть к успеху народных мятежей, происходивших в Европе. Будучи военным до мозга костей, на мировой арене император занимал захватническую позицию. Николай I продолжил кавказскую кампанию своего брата Александра, а позже стал инициатором Персидской войны и захвата Армении.

Боевые действия в период правления Николая I:

• 1828-1829: русско-турецкая война;

• 1830: кровавая кампания по подавлению мятежа поляков;

• 1832: аннексия Польского Царства и отмена его Конституции;

• 1839-1841: Восточный кризис – война на Балканском полуострове;

• 1849: помощь в подавлении венгерского восстания;

• 1853-1856: Крымская война.

За развязывание войны во многих регионах агрессивного русского царя стали называть «Жандармом Европы». Крымская война не принесла тщеславному полководцу ожидаемых успехов: контроль над Черным морем, Дарданеллами и Босфором установить не удалось, вместо этого Россия потеряла все позиции на Крымском полуострове и по всему черноморскому побережью.

В 1856-м в Париже был заключен Мирный трактат, согласно которому Российской империи было строго запрещено размещать оборонительные сооружения и иметь военно-морские силы на побережье Черного моря. Для страны это было позором, но сам император до него не дожил.

Федора Федоровича Торнау можно назвать человеком, родив-шимся под «счастливой звездой». Через все сложности и преврат-ности судьбы он прошел путем человека, осененного божествен-ной Благодатью. Потеряв отца (подполковника, артиллериста, участника Отечественной войны 1812 года) в самом раннем дет-стве, Торнау обрел замечательных наставников и доброжелателей среди талантливых военачальников во время своей военной службы:

Ф. К. Гейсмара, П. Х. Граббе, В. Д. Вольховского, Г. В. Розена, А. А. Вельяминова…

Впервые «Воспоминания» увидели свет в «Русском вестнике» в 1864 году (в том же году М. Катков напечатал их отдельной книгой) за подписью «Т.», в которой старые кавказцы тотчас узнали Ф. Ф. Торнау. Потомкам повезло меньше. Книга более не переиздавалась и стала дорогим раритетом в домашних библио-теках. Лишь в 2000 году, спустя почти 140 лет после первого ее издания, «Воспоминания кавказского офицера» были переизданы нами вместе со вступительной биографической статьей, послесловием, научно-справочным аппаратом*. Текст воспоминаний был приведен в соответствие с новой орфографией при сохранении всех особенностей авторского текста.

Отрывок из послесловия:

"... Особую роль суждено было сыграть в судьбе Торнау-пленника красавице-черкешенке Аслан-Коз. Любовь девушки к умному, доброму, храброму русскому офицеру стала легендой благодаря Воспоминаниям» Федора Федоровича и послужила прообразом вариаций Кавказского пленника», в том числе и в судьбах героев одноименного рассказа Л. Н. Толстого. Безнадежная любовь, ис-кренняя преданность дружбе и материнская забота Аслан-Коз до глубины души тронули Торнау и помогли ему в самые тяжелые минуты в плену у горцев. Трижды предпринимавший попытки побега, изнуренный голодом, лишениями и болезнями, прикованный железной цепью с ошейником к стене в холодном неота-пливаемом сарае – лишенный всех человеческих условий существования – он обретает в дни испытаний искреннюю дружбу и нежнейшую любовь, которой суждено будет остаться безответной.

Заявив о непреклонном желании остаться в православной вере, Торнау тем самым разбивает надежды Аслан-Коз на замужество.

Предпочитая смерть позорной жизни раба в горском ауле, он вызывает восхищение даже у этих диких, неразвитых людей, знающих, однако, цену мужеству и отваге. Оставляя Аслан-Коз наедине с ее чувствами, Торнау в нравственном отношении далеко оставляет прославленных любовников – героев «Кавказских пленников» А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

В этом – его характер, его нравственные ценности, его фило-софия. Ум, доброта, правдивость, твердость и продуманность ре-шений, христианская мудрость – таким он останется на всю ос-тавшуюся жизнь.

Когда-то в молодости, уезжая из Петербурга на Кавказ, Федор Федорович «предпочел труды боевой жизни праздной службе и блеску паркетных удач». В 1839 г., вслед за освобождением из плена у черкесов, Торнау был вызван в Петербург по именному повелению императора Николая I для личной аудиенции и получения наград: ордена Св. Владимира 4 ст. и звания капитана. Ставя правду и дело на одно из главных мест в жизни, Торнау в откровенном разговоре с царем излагает истинное, неутешительное положение дел на Кавказе, отмечая слабость Черноморской линии и целесообразность увеличения там общей численности войск. По словам Торнау, в случае европейской войны и прихода неприятельского флота войска Черноморской линии оказались бы перед прямой угрозой пленения: ни одно укрепление не выдержало бы бомбардировки с моря, а пути отступления в горы гарнизонам были бы закрыты горцами. Несмотря на то, что Николай I не увидел на тот момент практической пользы от личного мнения Ф. Ф. Торнау, последующие события, в том числе Крымской войны, полностью подтвердили правильность его выводов, что, безусловно, делает ему честь как профессиональному военному.

Несмотря на слабое здоровье (о чем еще беспокоился И. И. Дибич в 1829 году, определяя его в начале военной карьеры в штабную службу), на угрожавшие жизни не раз тяжелые, смертельные болезни и ранения, Федор Федорович проживет долгую почти 80-летнюю жизнь. Посвятив большую часть жизни служению России, находясь в самых горячих точках на необъятных просторах отечества, он закончит свой жизненный путь 7 января 1890 года в Эдлице, одном из тихих живописных уголков Нижней Австрии, куда вместе с больной женой он переселился в 1875 году. С Австрией его, начиная с 1856 года, связывала военно-дипломатическая деятельность в качестве русского военного агента в Вене*.

Прожив жизнь человеком скромным, скрывая свой недюжинный ум и профессиональные способности в узком кругу благоволивших к нему людей, старый генерал ушел из жизни так же незаметно и тихо. Лишь опубликованный в газете «Новое время» от 12 января 1890 года некролог скупо упоминал о его служебных и научных заслугах. Но именно литературное наследие Федора Федоровича Торнау принесло ему заслуженную посмертную славу.

Многочисленные «Воспоминания…» раскрыли перед читателями многогранность его талантов, глубину его души, остроту ума, доброту сердца – полный перечень прекрасных человеческих качеств русского офицера, облеченных в не менее значимую рамку скромности и верности долгу.

Трудно сказать, что в предлагаемых произведениях окажется важнее: исторический, приключенческий, военно-фактологический материал – или личность самого автора.

Пусть это решит сам читатель… С.Э.Макарова

В армейской верхушке дореволюционной России было немало лиц нерусского происхождения. Одним из них был Павел Христофорович Граббе.

Он родился 21 декабря 1789 г. в Кексгольме в дворянской семье. "Только первые четыре года младенчества провел я в родительском доме, - вспоминал Граббе - потом отвезен в Петербург, в дом друга отца моего, инженер-генерала Степана Дмитриевича Микулина, который определил меня в Сухопутный Кадетский Корпус в 1794-м году, где уже застал я старшего моего брата Карла, за два года перед тем туда отданного. Здесь провел я одиннадцать лет, от нянек, которые меня приняли, до эполет артиллерийского подпоручика, с которыми выпустили"1 . По окончании кадетского корпуса в 1805 г. Граббе был направлен во 2-й артиллерийский полк. В том же году попал в артиллерийскую роту Владимирского пехотного полка.

Вспоминая этот период, Граббе писал: "Не доходя один переход до Варшавы, я догнал свой полк. Варшаву полк прошел парадным маршем. Стечение народа на улице было огромным, балконы и окна домов сияли красавицами во всем блеске нарядов. Отовсюду до меня долетали слова: "Посмотрите, посмотрите на этого офицера - это дитя" и при этом восклицали: "Как можно такое дитя посылать на войну?"2 .

Во время войны с Францией (1805 - 1807 гг.) Граббе - участник жестоких рукопашных сражений - был впервые ранен под Голоминым и Прейсиш-Эйлау и награжден орденом Св. Анны 4-й степени и золотым рыцарским крестом. Вспоминая эти дни, он впоследствии напишет: "Движение французов на Кенигсберг принудило нас к отступлению. В последовавшем вскоре Фридландском сражении я был в линии при Владимирском полку. Мы стояли на правом фланге армии. Поражение нашего левого фланга, увлекшее за собою и главнокомандующего, ... оставило нас без приказаний и в критическом положении. В памяти осталась у меня бедная моя верховая лошадь. Во время сражения, когда я слез с нее, ядром прострелило ее насквозь, перервав подпруги и одно путлище. Долго пролежав, она встала и, несмотря на висевшие наружу внутренности, пошла за орудиями и проводила нас до самой переправы. Это было последнее сражение войны и кампании 1807 года"3 .

В 1810 - 1812 гг. Граббе как военный дипломат при Российской миссии в Мюнхене занимался сбором информации о военной ситуации в Европе. В 1812 г. был командирован с секретной миссией в Берлин. По возвращении он назначается адъютантом М. Б. Барклая де Толли в Вильно.

С началом Отечественной войны 1812 г. Граббе - адъютант А. П. Ермолова, которого он очень высоко ценил. "При этом имени я невольно остановился. И теперь, по истечении сорокалетнего периода, в памяти народной, кроме, быть может, Кутузова, ни один не займет такого важного места. Это тем замечательнее, что главнокомандующим, кроме Грузии и Кавказа, в Европейских войнах он не был, хотя народная молва всякий раз в трудных обстоятельствах перед всеми его назначала.

Народность его принадлежит очарованию, от него лично исходившему на все его окружавшее, потом передавалось неодолимо далее и не знавшим его, напоследок распространилось на всю Россию во всех ее сословиях и живет поныне в народе"4 .

Под Смоленском 6 августа 1812 г. Граббе с небольшим отрядом прикрыл отступление русских войск от атаки Наполеоновской армии. Был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса. Участвовал во всех крупных сражениях кампании 1812 года.

За битву при Бородино получил орден Св. Анны 2-й степени, за Тарутино - Св.

Владимира с бантом. Вспоминая впоследствии Бородинское сражение, Граббе писал:

"Чтобы не допустить нас воспользоваться одержанным успехом, все пространство, неприятелем против нас занимаемое, покрылось артиллерией и засыпало нас картечью, гранатами и ядрами. Сто двадцать орудий под начальством генерала Сорбье (как мы узнали из бюллетеня) составили одну огромную, неумолкаемую батарею. По выдававшейся углом нашей позиции огонь неприятеля был перекрестный и действие его истребительное.

Несмотря на то, пехота наша, в грозном устройстве, стояла по обе стороны Раевского батареи. Ермолов послал меня сказать пехоте, что она может лечь, для уменьшения действия огня. Все оставались стоя и смыкались, когда вырывало ряды.

Ни хвастовства, ни робости не было. Умирали молча.

Когда я отдавал приказание Ермолова одному батальонному командиру, верхом стоявшему перед батальоном, он, чтобы лучше выслушать, наклонил ко мне голову.

Налетевшее ядро размозжило ее и обрызгало меня его кровью и мозгом"5 .

6 октября за действия при Малоярославце Граббе был произведен в штабс-капитаны. В 1813 г. он состоял в составе русского отряда в Легионе союзных войск генерала Вальмодена. В 1814 г. участвовал в сражениях на территории Франции, был произведен в капитаны ив 1815 г. вернулся в Россию. В конце 1816 г. Граббе получил чин полковника, а 3 января 1817 г. был назначен командиром Лубенского гусарского полка. По свидетельству генерала Ридигера, Граббе с "отличными способностями ума соединял примерное усердие к службе"6 .

В 1818 г. Граббе вступает в тайное общество "Союз благоденствия" и участвует в работе его Московского съезда. По этой причине 4 марта 1822 г. он был уволен "за явное несоблюдение порядка военной службы" и сослан на жительство в Ярославль.

В 1826 г. Граббе привлекался к следствию по делу декабристов, 4 месяца содержался в Динамюндской крепости. 19 июля был освобожден и возвращен на прежнее место службы.

Во время русско-турецкой войны 1828 - 1830 гг. он командовал Новороссийским драгунским полком, затем возглавлял авангард войска и завершил кампанию начальником штаба русских войск в Валахии. 26 июня 1828 г. Граббе оставил следующую запись в своем дневнике: "В 3 часа утра выступили к Калафату. Жар начался с рассвета. Авангард под моим начальством, состоявшим из казачьего Золотарева 4-го полку, впереди; за ним две роты Колыванского пехотного полка с двумя орудиями пешей артиллерии между ними; эскадрон Новороссийского драгунского полка сзади. Едва только авангард стал вступать на позицию и занял берег Дуная, как подплывшая канонерская лодка открыла по нему из мортирок и ружей огонь; несколько выстрелов пушечных и ружейных достаточны были, чтобы

заставить оную и еще две за нею плывшие удалиться и остаться издали зрителями сражения. Начальник отряда, решась атаковать правый фланг неприятеля, двинулся вперед; тогда неприятельская кавалерия вышла к нему навстречу в гораздо превосходящем числе и отчаянно его атаковала. Жестокое кавалерийское дело началось.

Три эскадрона улан и два драгун несколько раз делали атаки на толпы наездников и всегда с успехом; превосходство числа позволило им на одну минуту охватить правый фланг нашей конницы; но генерал Гейсмар, взяв две гренадерские роты, подвел их на 60 шагов, велел открыть батальонный огонь и кинулся вперед и в то же время всей кавалерии атаковать. Все это было исполнено быстро и решительно.

Неприятель опрокинут, рассеян и преследован почти до самых окопов. Урон наш состоит из двух обер-офицеров раненых. Нижних чинов убитых и раненых до 80-ти, лошадей около 50-ти. Турки потеряли до 400 человек"7 .

За бой 14 сентября 1828 г. под Байалештами, где Новороссийские драгуны решили исход боя в свою пользу с превосходящим противником, Граббе был представлен к третьему ордену Св. Георгия, но получил орден Св. Владимира 3-й степени. За бой под Раховым, когда будучи ранен в ногу, продолжал командовать отрядом до полной победы, получил чин генерал-майора, а за сражение под Оровицами ему была пожалована золотая сабля, украшенная бриллиантами8 .

Однако не все было безоблачно в судьбе Павла Христофоровича. Опала царя за участие в тайном обществе, смерть в течение одного года его первой жены, младенца сына, матери, воровство казенных денег из подчиненного ему фонда инвалидов войны, стесненное материальное положение - все это омрачало его существование.

В сорокалетнем возрасте он встретил свою вторую супругу. Ее звали Екатерина Евстафьевна Ролла - дочь бессарабского дворянина. Их знакомство состоялось в г.

Яссы после победного похода в Малую Валахию. Местная знать давала балы в честь русских освободителей. На одном из балов и произошла встреча седеющего генерала

и юной красавицы. Обряд венчания состоялся 13 апреля 1830 г. в Яссах. Второй брак принес Павлу Христофоровичу семейное счастье и восьмерых детей9 .

Женитьба заставила Граббе на время оставить службу. Он выкупил небольшое имение Блотница, Прилукского уезда Полтавской губернии. Дом решено было построить на хуторе Тимчиха.

Вскоре Граббе был снова призван на службу. Начиналась польская кампания 1830 - 1831 годов. В должности начальника штаба 1-го пехотного корпуса Граббе участвовал в сражениях под Минском, Калушиным, в штурме Варшавы. За сражение при Остроленке, в котором он был ранен и контужен, Граббе был удостоен второго ордена Св. Георгия. По завершении Польской кампании он был назначен начальником 2-й драгунской дивизии. За время командования довел ее до образцовой. Николаем 1, лично проводившим смотры войск, неоднократно

отмечалась безукоризненная выучка вверенных Граббе полков10 .

Во время Кавказской войны 1839 - 1842 гг. Граббе командовал войсками на Кавказской линии, был произведен в генерал-адъютанты. Под руководством Граббе успехом завершился штурм крепости Ахульго. За этот поход Павел Христофорович получил орден Св. Александра Невского. Дальнейшие события на Кавказе развивались не столь успешно. После неудачного четвертого похода в сентябре 1842 г. Граббе был смещен с должности.

После недолгого пребывания в Киеве Граббе уединяется с семьей в недавно отстроенном имении. Привольная сельская жизнь в Блотнице была настолько благодатна, что стареющий генерал подумывал навсегда оставить службу11 .

В 1849 г. Граббе назначается командиром особого отряда в северных комитатах Венгрии. За успешные военные действия по подавлению Венгерской революции он был награжден золотой саблей, украшенной алмазами с надписью "За поход в Венгрию 1849 год". После тяжелой и длительной болезни 21 августа 1851 г.

скончалась его жена. После похорон Граббе уезжает в Петербург12 .

В период Крымской войны он назначается главнокомандующим войск в Кронштадте, а затем военным губернатором в Ревеле и командующим войсками в Эстляндии. За успешное выполнение поставленной задачи Граббе был произведен в генералы от кавалерии и награжден орденом Св. Владимира 1-й степени.

В 1862 г. Граббе назначен Наказным атаманом Войска Донского. В 1863 г. он был награжден высшим орденом Российской империи - Св. Андрея Первозванного. В 1866 г. Павел Христофорович стал членом Государственного Совета и был возведен в графское достоинство.

Сыновья Павла Христофоровича получили блестящее образование в Пажеском корпусе, дочери - светское воспитание. Одна из них стала фрейлиной императрицы.

Граббе пережил младшую дочь Марию, в юном возрасте не перенесшую тяжелую болезнь, сына Александра, штаб-ротмистра Гродненского гусарского полка, скончавшегося от ран, полученных в войне с поляками.

Последние восемь лет жизни Граббе провел в своем имении. Похоронили его при большом стечении народа с почестями в ограде Блотницкой церкви 15 июля 1875 года13 .

Любимец отца, Михаил Павлович Граббе, генерал-майор, погиб в русско турецкой кампании при штурме Карса, был похоронен рядом с отцом в 1877 году. Старший сын - Николай, чьим крестным отцом был Николай I, командовал Нижегородским драгунским полком, Харьковским военным округом, похоронен как и его брат Александр в Александро-Невской Лавре. Младший сын Владимир участвовал в двух походах, получил звание генерал-майора.

Военная карьера Граббе показывает, насколько преданно он и его потомки служили интересам Российской империи.

Рад за Вас.

Язык у них, больно на наш похож - слова: нормально и др., на мой взгляд не очень подходят жителям другого мира, а так интересно...

Повесть о Соечке, Марины Цветаевой.

Когда Ахтафьев ушел, я просил Пушкина рассказать мне, как случилось, что, не будучи никогда знаком с Астафьевым, я нашел его у себя с ним играющего.

– Очень просто, – отвечал Пушкин, – мы, как ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым; Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться; мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он – добрый малый и любит в карты поиграть.

– Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Астафьевым в карты не играть.

– Нет, брат, дудки! Обещания не даю, Астафьева не боюсь и в Кисловодск приеду скорей, чем ты думаешь.

Но на поверку вышло не так: более недели Пушкин и Дорохов не являлись в Кисловодск; наконец, приехали вместе, оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им у Раевского на дорогу.[592] Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься; приказал моему Кирилову приводить ему по утрам одну из лошадей моих и ездил кататься верхом (лошади мои паслись в нескольких верстах от Кисловодска). Мне странна показалась эта новая прихоть; но скоро узнал я, что в Солдатской слободке около Кисловодска поселился Астафьев и Пушкин всякое утро к нему заезжал. Ожидая, что из этого выйдет, я скрывал от Пушкина мои разыскания о нем. Однажды, возвратившись с прогулки, он высыпал при мне несколько червонцев на стол.

– Откуда, Пушкин, такое богатство?

– Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. Я его мелким огнем бью, и вот сколько уж вытащил у него моих денег.

Всего было им наиграно червонцев двадцать. Долго бы пришлось Пушкину отыгрывать свою тысячу червонцев, если б Астафьев не рассудил скоро оставить Кисловодск.

Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно

большое общество. Разумеется, после обеда …в ненастные дни занимались они делом: и приписывали и отписывали мелом.(это стихи П.А. Вяземского записанные Пущиным прозой).

Тут явилась замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина; сарапульский городничий Дуров, брат той Дуровой, которая служила в каком-то гусарском полку во время 1812 года, получила георгиевский крест и после не оставляла мужского платья, в котором по наружности ее, рябой и мужественной, никто не мог ее принять за девицу. Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; забота его была постоянная заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души; с утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним.

Приближалось время отъезда; он условился с ним ехать до Москвы; но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки; Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал, что Дуров оказался chevalier d'industrie (Проходимцем), выиграл у него пять тысяч рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске с ним разъехался, поскакал один в Москву и, вероятно, с Дуровым никогда более не встретился.

В память нескольких недель, проведенных со мною на водах, Пушкин написал стихи на виньетках в бывшем у меня «Невском альманахе» из «Евгения Онегина».(в прежних публикациях так: "... из "Евгения Онегина" в бывшем у меня "Невском альманахе".). Альманах этот не сохранился, но сохранились в памяти некоторые стихи, карандашом тогда им написанные. Вот они:

Вот перешедши мост Кокушкин,

Опершись…ой о гранит,Сам Александр Сергеич Пушкин

С m[onsieu]r Онегиным стоит.

Не удостоивая взглядом

Твердыню власти роковой,

Он к крепости стал гордо задом.Не плюй в колодезь, милый мой!

На виньетке представлена была набережная Невы с видом на крепость и Пушкин, стоящий опершись о гранит и разговаривающий с Онегиным.

Другая надпись, которую могу припомнить, была сделана к виньетке, представляющей Татьяну в рубашке, спущенной с одного плеча, читающую (здесь описка"печатающию") записку при Луне, светящей в раскрытое окно, и состояла из двенадцати стихов…

Отрывок из произведения А.С.Пушкина "Путешествие в Арзрум".

"... Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-лу .

В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих, вероятно, еще со времен Годфреда.

Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу , никакой мысли… Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум.

Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу.

Стамбул гяуры нынче славят, А завтра кованой пятой, Как змия спящего, раздавят, И прочь пойдут — и так оставят.

Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;

В нем правду древнего Востока Лукавый Запад омрачил.

Стамбул для сладостей порока Мольбе и сабле изменил.

Стамбул отвык от поту битвы И пьет вино в часы молитвы.

В нем веры чистый жар потух, В нем жены по кладбищам ходят, На перекрестки шлют старух, А те мужчин в харемы вводят, И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный, Многодорожный наш Арзрум;

Не спим мы в роскоши позорной, Не черплем чашей непокорной В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой Святые воды нас поят;

Толпой бестрепетной и резвой Джигиты наши в бой летят;

Харемы наши недоступны, Евнухи строги, неподкупны, И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу . Дворец казался разграбленным;

сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностию и удачей.

Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу , важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный Бей-булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-булат мужчина лет тридцати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал:

он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши и приказал г. Абрамовичу съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А. Мы отправились. Г-н А. взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату , убранную очень порядочно, даже со вкусом, — на цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: тебе подобает связывать и развязывать. Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре.

Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, — но г. А. сказал наотрез, что он послан к женам Османа-паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел все это перевести, как старик, в знак негодования, защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему, старику , и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика, но г. А. был неколебим. "Вы боитесь своего паши, — сказал он им, — а я своего сераскира и не смею ослушаться его приказаний". Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приближились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамкание семидесятилетней старухи; г. А. прервал ее: "Это мать паши, — сказал он, — а я прислан к женам, приведите одну из них"; все изумились догадке гяуров: старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она, — из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Г-н А. имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А., но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у двери с г. А., была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец, розою любви — по крайней мере я так воображал.

Наконец г. А. прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством.

Таким образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа.

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими!

Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару . Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы.

Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однако ж, превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк.

Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город.

19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче.

Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию… Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15 000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь[52], озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная Балка также явилась мне во всем своем величии: овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны;

огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток.

Множество осетинцев разработывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолие широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Дорохова[53] и Пущина.

Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся[54], была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве..."

Записки М.И.Пущина о встречах с Пушкиным за Кавказом написаны по настоянию Л.Н.Толстого в 1857 г. Толстой и Пущин познакомились летом этого года в Швейцарии и провели вместе несколько недель на различных курортах.

Ниже отрывок из этих записок:

"... О 1829 году, в мае месяце, дождавшись главнокомандующего на границе в крепости Цалке, с ним я отправился в Каре, откуда сделано было нами движение к Ардагану, где, отделив от себя Муравьева на подкрепление Бурцова под Ахалцыхом, мы с главнокомандующим возвратились в Каре; Бурцев же, подкрепленный Муравьевым, не замедлил разбить турецкого пашу, желавшего отнять у нас Ахалцых, и прибыл к нам в Каре, подкрепивши Бебутова гарнизон в Ахалцыхе. По собрании всего отряда в Карее мы присоединились к Панкратьеву, который выдвинут был на Арзерумскую дорогу. Тут, несмотря на все убеждения двигаться вперед,

Паскевич откладывал движение со дня на день, боясь Гагки-паши, расположенного влево от нас, в урочище Делимуса-фурни, чтобы при движении вперед не иметь его в тылу нашем.

Во время этого бездействия я, который занимался разведыванием о неприятеле и составлял карты движения к Арзеруму, по обязанности своей должен был делать рекогносцировки и каждую ночь их удачно делал с партией линейных казаков, чаще всего с Гребенскими «Однажды, уже в июне месяце, возвращаясь из разъезда, на этот раз очень удачного до самого лагерного расположения турок на высоте Мелидюза, которое в подробности имел возможность рассмотреть, я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы первого его порадовать скорою неминуемою встречею с неприятелем, встречею, которой все в отряде с нетерпением ожидали. Не могу описать моего удивления и

радости, когда тут А. С. Пушкин бросился меня целовать, и первый вопрос его был:

– Ну, скажи, Пущин: где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем сюда с такими препятствиями приехал!

– Могу тебя порадовать: турки не замедлят представиться тебе на смотр; полагаю даже, что они сегодня вызовут нас из нашего бездействия; если же они не атакуют нас, то я с Бурцовым завтра непременно постараюсь заставить их бросить свою позицию, с фронта неприступную, движением обходным, план которого отсюда же понесу к Паскевичу, когда он проснется.

Живые разговоры с Пушкиным, Раевским и Сакеном (начальником штаба, вошедшим в палатку, когда узнал, что я возвратился) за стаканами чая приготовили нас встретить турок грудью. Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым. Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на этот раз по своему высокому положению хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики; Пушкину же мое предложение более улыбалось. В это время вошел Семичев (майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка) и предложил Пушкину находиться при нем, когда он выедет вперед с фланкерами полка. На чем Пушкин остановился – не знаю, потому что

меня позвали к главнокомандующему, который вследствие моих донесений послал подкрепить аванпосты, приказав соблюдать величайшую бдительность; всему отряду приказано было готовиться к действию.

По сказанному – как по писанному. Еще мы не кончили обеда у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям, с утра оседланным. Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня: не видел ли я Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун и скачущего с саблею наголо против турок, на него летящих. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться, – и

Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкою башкой, и он хотя с неудовольствием, но нас более не покидал, тем более что нападение турок со всех сторон было отражено и кавалерия наша, преследовав их до самого укрепленного их лагеря, возвратилась на прежнюю позицию до наступления ночи.

Быстрое отражение Гагки-паши с незначительною потерею нескольких казаков убитых и раненых вывело главнокомандующего из бездействия, всех сердившего. Мы стали подвигаться вперед, но с большою осторожностью. Через несколько дней в ночном своем разъезде я наткнулся на все войско сераскира, выступившее из Гассан-Кале нам навстречу. По сообщении известия об этом Пушкину в нем разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком; но схватиться опять ему не удалось, потому что он не мог из вежливости оставить Паскевича, который не хотел его отпускать от себя не только во время сражения, но на привалах, в лагере и вообще всегда, на всех repos (отдыхах) и в свободное от занятий время за ним посылал и порядочно – по словам Пушкина – ему надоел. Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде, до самой сдачи Арзерума, без оглядки бежал, и все сражения, громкие в реляциях, были только преследования неприятеля, который бросал на дороге орудия, обозы, лагери и отсталых своих людей. Всегда, когда мы сходились с Пушкиным у меня или Раевского, он бесился на турок, которые не хотят принимать столь желанного им сражения, – я же, напротив, радовался тому, что мог чаще ехать в коляске и отдыхать, потому что делал поход 1829 года еще с незалеченной раной в грудь, полученною в 1828 году на штурме Ахалцыха, и всякая усиленная верховая езда чрезвычайно мне вредила.

Я с нетерпением ожидал занятия Арзерума, имев обещание Паскевича по занятии его меня отпустить к кавказским минеральным водам. Терпение мое не истощилось: 27 июня занят Арзерум. Но мне еще оставалось на несколько дней работы: по поручению главнокомандующего должен был составить проект укрепления города на случай нападения турок. Проект составить было легко, потому что нападения со стороны турок никак нельзя было ожидать; армия их так вся разбрелась, что никакая человеческая воля не могла ее собрать.

В первых числах июля я выехал из Арзерума с поручением от главнокомандующего проводить пленных пашей до Тифлиса, – поручение неприятное, которое которое задержало меня в дороге и в карантине более, чем я желал. В Тифлис я прибыл с пашами в конце июля. Там ко мне, для следования в Пятигорск к водам, присоединился Дорохов, с которым я вперед условился ехать вместе в моей коляске до первой драки с кем бы то ни было.

Из Тифлиса выехали мы вдвоем с Дороховым; но его денщик и мой человек, вместе и повар, остались в Тифлисе закупать провизию на дорогу через горы. В Душете они должны были нас догнать, а мы их ожидать. Люди наши замешкались и прибыли с провизией и вьюками Дорохова довольно поздно вечером. Дорохов, которого желчь уже давно разыгрывалась, начал тузить своего денщика; тот сложил вину промедления на повара моего Степана, который в не совершенно трезвом виде ему что-то грубо отвечал. Увидав это, я приказал денщику своему Кирилову запрягать лошадей и объявил Дорохову, что, так как условие нарушено и не желая другой раз быть свидетелем подобных сцен, я его оставляю и предпочитаю ехать один, чтоб оборонить от побоев людей моих и его не вводить в искушение. Дорохов давал мне новые клятвенные обещания вести себя прилично, только чтобы я позволил ему вместе со мною ехать, но я остался непреклонен: сел в коляску, весьма скоро запряженную четверкою лошадей, отдохнувших в течение целого дня, и пустился по ночи вперед по дороге ко Владикавказу.

Во Владикавказе пришлось мне ожидать несколько дней оказии. Накануне того дня, как я должен был выехать вместе с отрядом при орудии, назначенном конвоировать собравшихся со мной путешественников и обозы, неожиданно прибегает ко мне Пушкин, объявляя, что он меня догонял, чтобы вместе ехать на воды.

Понятно, как я обрадовался такому товарищу. После первых расспросов друг у друга Пушкин мне объявляет, что у него есть до меня просьба, и вперед просит не отказать в исполнении ее. Конечно, я порадовался чем-нибудь услужить ему. Дело состояло в том, чтобы я позволил Дорохову ехать вместе с нами, что Дорохов просит у меня прощенья и позволяет мне прибить себя, если он кого-нибудь при мне ударит. Долго я не хотел на это согласиться, уверяя Пушкина, что Дорохов по натуре своей не может не драться. Пушкин все свое красноречие употреблял, чтобы меня уговорить согласиться на его просьбу, находя тьму грации в Дорохове и много прелести в его товариществе. В этом я был совершенно с ним согласен и, наконец, согласился на убедительную его просьбу принять Дорохова в наше товарищество. Пушкин побежал за Дороховым и привел его ко мне с повинною вытянутою фигурою, до того комическою, что мы с Пушкиным расхохотались, и я Дорохову на мировую протянул руку, но только позволил себе сделать с обоими новый уговор: во все время нашего следования в товариществе до вод в карты между собою не играть. Скрепя сердце оба дали мне в этом честное слово. Пушкин приказал притащить ко мне свои и Дорохова вещи и между прочим ящик отличного рейнвейна, который ему Раевский дал на дорогу. Мы тут же роспили несколько бутылок.

Все прекрасно обошлось во время медленного нашего следования от Владикавказа до Екатеринодара и оттуда до Горячеводска или Пятигорска. Ехали мы втроем в коляске; иногда Пушкин садился на казачью лошадь и ускакивал от отряда, отыскивая приключений или встречи с горцами, встретив которых, намеревался, ускакивая от них, навести их на наш конвой и орудие; но ни приключений, ни горцев во всю дорогу он не нашел. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов: один не смел бить своего денщика, а другой не смел заикнуться о картах, пытаясь, однако, у меня несколько раз о сложении тягостного для него уговора. Один рейнвейн услаждал общую нашу скуку, и в ящике немного его осталось, когда четверка лошадей уже не шагом, а рысью повезла нас из Екатеринодара в Пятигорск.

В Пятигорске я не намерен был оставаться; для раны моей мне надлежало ехать прямо в Кисловодск. Приехавши в Пятигорск, я собирался сейчас же все осмотреть и приглашал с собою Пушкина, но он отказался, говоря, что знает тут все, как свои пальцы, что очень устал и желает отдохнуть. Это уже было в начале августа; мне нужно было спешить к Нарзану, и потому я объявил Пушкину, что на другой же день намерен туда ехать, и если он со мной не поедет, то когда мне его ожидать?

– Могу тебе только то сказать, что не замедлю здесь лишнего дня, – только завтра с тобою ехать не в состоянии: хочу здесь день-другой отдохнуть.

Получивши этот ответ Пушкина, я пошел осматривать источники, гулянья и город, что заняло меня на несколько часов. Возвратившись домой после заката солнца к вечернему чаю, нахожу Пушкина, играющего в банк с Дороховым и офицером Павловского полка Астафьевым.

– La glace est rompu (Лед сломан), – говорит мне Пушкин. – Довольно мы терпели, связанные словом, но ведь слово дано было до вод; на водах мы выходим из-под твоей опеки, и потому не хочешь ли поставить карточку? Вот господин Астафьев мечет ответный.

– Ты совершенно прав, Пушкин. Слово было дано – не играть между собою до вод; ты сдержал слово благородно, и мне остается только удивляться твоему милому и покладистому характеру.

Пушкин в этот вечер выиграл несколько червонцев; Дорохов проиграл, кажется, более, чем желал проиграть; Астафьев и Пушкин кончили игру в веселом расположении духа, а Дорохов отошел угрюмый от стола.

Д. А. СТОЛЫПИН И А. В. ВАСИЛЬЕВ ВОСПОМИНАНИЯ (В пересказе П. К. Мартьянова)

Граф Алексей Владимирович Васильев сообщил мне некоторые из своих воспоминаний о встречах и совмест ной службе с Лермонтовым в лейб-гвардии Гусар ском полку (ныне полк его величества) в первые годы по зачислении поэта в полк, то есть в 1834 и 1835 годах.

Он знал Михаила Юрьевича еще в Школе гвардейских юнкеров и, по выпуске его в офицеры, очень интересо вался им, тем более что слава поэта предшествовала появлению его в полку. Граф Васильев числился в полку старшим корнетом, когда Лермонтов был произведен в офицеры, и поэт, по заведенному порядку, после представления начальству явился и к нему с визитом.

Представлял его, как старший и знакомый со всеми в полку, А. А. Столыпин. После обычных приветствий любезный хозяин обратился к своему гостю с вопросом:

— Надеюсь, что вы познакомите нас с вашими литературными произведениями?

Лермонтов нахмурился и, немного подумав, отвечал:

— У меня очень мало такого, что интересно было бы читать.

— Однако мы кое-что читали уже.

— Все пустяки! — засмеялся Лермонтов. — А впро чем, если вас интересует это, заходите ко мне, я покажу вам.

Но когда приходили к нему любопытствовавшие прочитать что-либо новое, Лермонтов показывал не многое и, как будто опасаясь за неблагоприятное впечатление, очень неохотно. Во всяком случае, неко торые товарищи, как, например, Годеин и другие, чтили в нем поэта и гордились им.

Во время служения Лермонтова в лейб-гвардии Гусарском полку командирами полка были: с 1834 по 1839 год — генерал-майор Михаил Григорьевич Хомутов, а в 1839 и 1840 годах — генерал-майор Николай Федорович Плаутин. Эскадронами командовали:

1-м — флигель-адъютант, ротмистр Михаил Василь евич Пашков; 2-м — ротмистр Орест Федорович фон Герздорф; 3-м — ротмистр граф Александр Осипович Витт, а потом — штабс-ротмистр Алексей Григорьевич Столыпин; 4 4-м — полковник Федор Васильевич Ильин, а затем — ротмистр Егор Иванович Шевич; 5-м — ротмистр князь Дмитрий Алексеевич Щербатов 1-й;

6-м — ротмистр Иван Иванович Ершов и 7-м — пол ковник Николай Иванович Бухаров. Корнет Лермон тов первоначально был зачислен в 7-й эскадрон, а в 1835 году переведен в 4-й эскадрон. Служба в полку была не тяжелая, кроме лагерного времени или летних кампаментов по деревням, когда ученье производилось каждый день. На ученьях, смотрах и маневрах должны были находиться все числящиеся налицо офицеры.

В остальное время служба обер-офицеров, не командо вавших частями, ограничивалась караулом во дворце, дежурством в полку да случайными какими-либо наря дами. Поэтому большинство офицеров, не занятых службою, уезжало в С.-Петербург и оставалось там до наряда на службу. На случай экстренного же требова ния начальства в полку всегда находилось два-три обер-офицера из менее подвижных, которые и отбывали за товарищей службу, с зачетом очереди наряда в будущем. За Лермонтова отбывал службу большей частью Годеин, любивший его, как брата.

В праздничные же дни, а также в случаях каких-либо экстраординарных событий в свете, как-то: балов, маскарадов, постановки новой оперы или балета, дебюта приезжей знаменитости, — гусарские офицеры не только младших, но и старших чинов уезжали в Петербург и, конечно, не все возвращались в Царское Село своевременно. Граф Васильев помнит даже такой случай. Однажды генерал Хомутов приказал полковому адъютанту, графу Ламберту, назначить на утро полко вое ученье, но адъютант доложил ему, что вечером идет «Фенелла» 6 и офицеры в Петербурге, так что многие, не зная о наряде, не будут на ученье. Командир полка принял во внимание подобное представление, и ученье было отложено до следующего дня. Лермонтов жил с товарищами вообще дружно, и офицеры любили его за высоко ценившуюся тогда «гусарскую удаль».

Не сходился только он с одними поляками, в особен ности он не любил одного из наиболее чванных из них — Понятовского, бывшего впоследствии адъютан том великого князя Михаила Павловича. Взаимные их отношения ограничивались холодными поклонами при встречах. <...> Квартиру Лермонтов имел, по словам Д. А. Столы пина, в Царском Селе, на углу Большого проспекта и Манежной улицы, но жил в ней не с одним только Алексеем Аркадьевичем, как заявлено П. А. Вискова-товым в биографии поэта; вместе с ними жил также и Алексей Григорьевич Столыпин, и хозяйство у всех троих было общее. Лошадей Лермонтов любил хороших и ввиду частых поездок в Петербург держал верховых и выездных. Его конь Парадёр считался одним из луч ших; он купил его у генерала Хомутова и заплатил более 1500 рублей, что по тогдашнему времени состав ляло на ассигнации около 6000 рублей. О резвости гусарских скакунов можно судить по следующему рассказу Д. А. Столыпина. Во время известной поездки Лермонтова с А. А. Столыпиным на дачу балерины Пименовой, близ Красного кабачка, воспетой Михаи лом Юрьевичем в поэме «Монго», когда друзья на обрат ном пути только что выдвинулись на петергофскую дорогу, вдали показался возвращающийся из Петер гофа в Петербург в коляске четверкою великий князь Михаил Павлович. Ехать ему навстречу значило бы сидеть на гауптвахте, так как они уехали из полка без спросу. Не долго думая, они повернули назад и пом чались по дороге в Петербург, впереди великого князя.

Как ни хороша была четверка великокняжеских коней, друзья ускакали и, свернув под Петербургом в сторону, рано утром вернулись к полку благополучно. Великий князь не узнал их, он видел только двух впереди его ускакавших гусар, но кто именно были эти гусары, рассмотреть не мог и поэтому, приехав в Петербург, послал спросить полкового командира: все ли офицеры на ученье? « В с е » , — отвечал генерал Хомутов; и дей ствительно, были все, так как друзья прямо с дороги отправились на ученье. Гроза миновала благодаря рез вости гусарских скакунов.

В Гусарском полку, по рассказу графа Васильева, было много любителей большой карточной игры и гомерических попоек с огнями, музыкой, женщинами и пляской. У Герздорфа, Бакаева и Ломоносова велась постоянная игра, проигрывались десятки тысяч, у дру гих — тысячи бросались на кутежи. Лермонтов бывал везде и везде принимал участие, но сердце его не лежало ни к тому, ни к другому. Он приходил, ставил несколько карт, брал или давал, смеялся и уходил.

О женщинах, приезжавших на кутежи из С.-Петер бурга, он говаривал: «Бедные, их нужда к нам заго няет», или: «На что они нам? у нас так много достойных любви женщин». Из всех этих шальных удовольствий поэт более всего любил цыган. В то время цыгане в Петербурге только что появились. Их привез из Москвы знаменитый Илья Соколов, в хоре которого были первые по тогдашнему времени певицы: Любаша, Стеша, Груша и другие, увлекавшие не только моло дежь, но и стариков на безумные с ними траты. Цыгане, по приезде из Москвы, первоначально поселились в Павловске, где они в одной из слободок занимали несколько домов, а затем уже, с течением времени, перебрались и в Петербург. Михаил Юрьевич частенько наезжал с товарищами к цыганам в Павловск, но и здесь, как во всем, его привлекал не кутеж, а их дикие разудалые песни, своеобразный быт, оригинальность типов и характеров, а главное, свобода, которую они воспевали в песнях и которой они были тогда един ственными провозвестниками. Все это он наблюдал и изучал и возвращался домой почти всегда довольный проведенным у них временем.

Д. А. Столыпин рассказывал мне, что он, будучи еще юнкером (в 1835 или 1836 году), приехал однажды к Лермонтову в Царское Село и с ним после обеда отправился к цыганам, где они и провели целый вечер.

На вопрос его: какую песню он любит более всего? — Лермонтов ответил: «А вот послушай!» — и велел спеть. Начала песни, к сожалению, Дмитрий Аркадь евич припомнить не мог, он вспомнил только несколько слов ее: «А ты слышишь ли, милый друг, понимаешь ли...» — и еще: «Ах ты, злодей, злодей...» Вот эту песню он особенно любил и за мотив и за слова.

Граф Васильев жил в то время в Царском Селе на одной квартире с поручиком Гончаровым, родным братом Натальи Николаевны, супруги А. С. Пушкина.

Через него он познакомился с поэтом и бывал у него впоследствии нередко. А. С. Пушкин, живший тогда тоже в Царском, близ Китайского домика, полюбил молодого гусара и частенько утром, когда он возвра щался с ученья домой, зазывал к себе, шутил, смеялся, рассказывал или сам слушал рассказы о новостях дня.

Однажды в жаркий летний день граф Васильев, зайдя к нему, застал его чуть не в прародительском костюме.

«Ну, уж и з в и н и т е , — засмеялся поэт, пожимая ему р у к у , — жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах».

Он, по словам графа Васильева, не был лично знаком с Лермонтовым, но знал о нем и восхищался его стихами.

— Далеко мальчик п о й д е т , — говорил он.

Между тем некоторые гусары были против занятий Лермонтова поэзией. Они находили это несовместимым с достоинством гвардейского офицера.

— Брось ты свои с т и х и , — сказал однажды Лер монтову любивший его более других полковник Ло м о н о с о в , — государь узнает, и наживешь ты себе беды!

— Что я пишу с т и х и , — отвечал п о э т , — государю известно было, еще когда я был в юнкерской шко ле, через великого князя Михаила Павловича, и вот, как видите, до сих пор никаких бед я себе не нажил.

— Ну, смотри, с м о т р и , — грозил ему шутя старый г у с а р , — не зарвись, куда не следует.

— Не беспокойтесь, господин полковник, — отшу чивался Михаил Юрьевич, делая серьезную м и н у , — сын Феба не унизится до самозабвения.

Когда последовал приказ о переводе Лермонтова за стихи «На смерть А. С. Пушкина» на Кавказ в Ниже городский драгунский полк, офицеры лейб-гвардии Гу сарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка.

Дмитрий Аркадьевич Столыпин (брат секунданта поэта в барантовской дуэли А. А. Столыпина) дал очень уклончивый отзыв о Мартынове. По его словам, он его знал вообще очень мало, встречался с ним, но близко никогда не сходился. С сестрами Мартынова Лермон тов был знаком в московский период его жизни, заезжал к ним и после, когда случалось быть в Белокаменной, но об ухаживании его за которой-нибудь из них, а тем

более о близких дружественных отношениях, ни от ко го — ни от самого Лермонтова, который был с ним дру жен, ни от кого другого не слыхал. О казусе с пакетом при жизни Лермонтова никакого разговора не было.

Это, вероятно, была простая любезность, желание оказать услугу добрым знакомым, и если поэт ее не ис полнил, то потому, что посылка дорогой была украдена.

Если он так заявил, то это, значит, так и было: он ни когда не лгал, ложь была чужда ему. Во всяком слу чае, подобное обстоятельство причиной дуэли быть не могло, иначе она должна была состояться несколь кими годами раньше, то есть в то же время, когда Мар тынов узнал, что Лермонтов захватил письма его сестер. О кровавой развязке дуэли Д. А. Столыпин только однажды беседовал с Н. С. Мартыновым, кото рый откровенно сказал ему, что он отнесся к поединку серьезно, потому, что не хотел впоследствии подвер гаться насмешкам, которыми вообще осыпают людей, делающих дуэль предлогом к бесполезной трате пыжей и гомерическим попойкам.

* * * Д. А. Столыпин, как близкий родственник и товарищ Михаила Юрьевича, частенько делил с ним досуги в последний приезд его с Кавказа в Петербург в 1841 го ду, и вот что он говорил нам весною 1892 года в Москве относительно рукописи «Демона» и некоторых сопряженных с ней вопросов.

Рукопись «Демон» переписана начисто Лермонто вым собственноручно еще на Кавказе. Это была тетрадь большого листового формата, сшитая из дести обыкно венной белой писчей бумаги и перегнутая сверху до низу надвое. Текст поэмы написан четко и разборчиво, без малейших поправок и перемарок на правой стороне листа, а левая оставалась чистою. Автограф этот поэт приготовил и привез с собой в Петербург в начале 1841 года для доставления удовольствия бабушке Ели завете Алексеевне Арсеньевой прочитать «Демона» лично, за что она и сделала предупредительному внуку хороший денежный подарок. «Демон» читался неодно кратно в гостиной бабушки, в интимном кружке ее дру зей, и в нем тут же, когда поэт собирался отвезти ру копись к А. А. Краевскому для снятия копии и набора в типографии, по настоянию А. Н. Муравьева, отмечен был чертою сбоку, как не отвечающий цензурным условиям тогдашнего времени, диалог Тамары с Демоном:

«Зачем мне знать твои печали?» Рукопись «Демона» поэт еще раз просмотрел и исправил, когда ее потребо вали для прочтения ко двору. Сделанные поэтом ис правления были написаны на левой чистой стороне тетради, а замененные места в тексте зачеркнуты. Диа лог Тамары с Демоном и после последнего исправ ления поэтом замаран не был, и хотя из копии, пред ставленной для прочтения высоким особам, исключен, но в рукописи остался незамаранным и напечатан в карлсруэском издании поэмы 1857 года, следова тельно, к числу отбросов, как уверяет г. Висковатов, отнесен быть не может. У Краевского «Демона» читал поэт сам, но не всю поэму, а только некоторые эпизоды, вероятно, вновь написанные. При чтении присутство вало несколько литераторов, и поэму приняли востор женно. Но относительно напечатания ее поэт и журна лист высказались противоположно. Лермонтов требо вал напечатать всю поэму сразу, а Краевский советовал напечатать эпизодами в нескольких книжках. Лермон тов говорил, что поэма, разбитая на отрывки, надле жащего впечатления не произведет, а Краевский воз ражал, что она зато пройдет полнее. Решили послать в цензуру всю поэму, которая при посредстве разных влияний, хотя и с большими помарками, но была к пе чати дозволена. (Почему рукопись взята от Краев ского и не попала в печать при жизни поэта — говори лось выше.) Поэму не одобрили В. А. Жуковский и П. А. Плетнев, как говорили, потому, что поэт не был у них на поклоне. Князь же Вяземский, князь Одоев ский, граф Соллогуб, Белинский и многие другие лите раторы хвалили поэму и предсказывали ей большой успех. В обществе слава поэмы распространилась, когда список с нее был представлен, через А. И. Философова, ко двору. Ее стали читать в салонах великосветских дам и в кабинетах сановных меценатов, где она до высылки поэта на Кавказ и пользовалась большим фавором.

Недаром еще Шиллер говорил: «Искусство — рос кошный цветок, растущий для людского блага и счастия».

Из тогдашних разговоров и отзывов о поэме Дмит рий Аркадьевич припомнил следующее.

— Скажите, Михаил Ю р ь е в и ч , — спросил поэта князь В. Ф. Одоевский, — с кого вы списали вашего Демона?

— С самого себя, к н я з ь , — отвечал шутливо

п о э т , — неужели вы не узнали?

— Но вы не похожи на такого страшного проте станта и мрачного соблазнителя, — возразил князь недоверчиво.

— Поверьте, к н я з ь , — рассмеялся п о э т , — я еще хуже моего Д е м о н а . — И таким ответом поставил князя в недоумение: верить ли его словам или же смеяться его ироническому ответу. Шутка эта кончилась, однако, всеобщим смехом. Но она дала повод говорить впо следствии, что поэма «Демон» имеет автобиографи ческий характер. И вот эту салонную шутку ныне г. Висковатов выдает за самостоятельное историческое исследование!..

Княгиня М. А. Щербатова после чтения у ней поэмы сказала Лермонтову:

— Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака.

А красавица М. П. Соломирская, танцуя с поэтом на одном из балов, говорила: