Написал комментарий к посту Нейросети и писательство

Ситуация не поменяется. Рельсы и весы. )

Я по этой причине и написал в статье, что имитация рассуждения.

Заходил

Ситуация не поменяется. Рельсы и весы. )

Я по этой причине и написал в статье, что имитация рассуждения.

Заливаешь текст. Просишь составить список всех действующих лиц... и все, фиаско. ) Даже если текст полностью в контексте.

Я специально не стал называть имена. )

С кино тоже самое.

Если оно не за госбюджет. Там окупаться не нужно.

Да.

Н. я люблю развлекать (в качестве веселья) и заливать разным нейросетям одну и ту же задачу в духе "Давай смоделируем ситуацию", а дальше что-то описываешь. DeepSeek в оценках чаще выдает выводы, ведущие к эскалации, и предельно жаден - вариант "дать денег" для него почти исключительно редок.

ЗЫ Наша Алиса, кстати, это боль в такой игре. Не тянет совсем.

100к это еще много. Обычно контекст уплывает на меньшем тексте.

Я много пользуюсь нейросетями для поиска и агрегации материалов. Может быть и так. Но как по мне внутренние изменения почти не коснулись внешнего проявления (т.е. по моим ощущениям как были веса вероятностей, так и остались, только став поживее и поадекватнее). Что не вошло в заметку?

1. У каждой нейросети свой стиль ответов, н. DeepSeek склонен к жадности и эскалации, а ChatGPT наоборот - максимально лабилен и обтекаем.

2. Катастрофа с контекстом. Он неуправляем. Из-за чего даже агрегировать что-то проблема. Например, задача выделить все однородные элементы в достаточно большом тексте (хотя бы 100-200 т.с.) руками быстрее. )

3. Сквозные шаблоны и рельсы оценок. Нейросети в типовых вопросах ориентируются на типовые ответы. Прям скрипты скриптовые. Это тот самым момент, когда "веса вероятностей" особенно отчетливо видны.

Всё же считаю, что случайное получение ментола это чит:)

Он не выходит за пределы ожиданий. Это не технология из будущего, а следствие обычной наблюдательности. Почти наверняка в оригинальной истории его тоже замечали, только не придавали значения.

Так-то и получение мятного масла, которое на сырье К. и округи довольно легко вылетает в 10-12 т. дукатов прибыли это тоже чит. Местные-то не делали. Технология была, но тупили.

Мистики? о_О

Том завершен. Скачивание открыто.

Обсуждение нового тома тут https://author.today/post/781325

Краткая вводная справка тут https://author.today/work/531142?c=37847236&th=37847236

Развернутая справка и допматериалы на моем ТГ канале.

Развернутое пояснение про акт и слухи. https://t.me/lantsovMichael/1573

Судя по однотипности вопросов - надо сделать пост. )

1. Разумеется. Один потомок другого. И оба были по уши должны тамплиерам.

2. Тут дело не столько в пересмотре унии, сколько в том, как он это сделал.

В конце концов следующим врагом после осман будут генуэзцы и венецианцы, люди, очень уважающие доспехи.

Вообще не обязательно, что они, кстати.

Я подумаю.

Там по тяжелому опечатка - не 1,2, а 12. Ниже правильно заметили - от состояния мяты сильно зависит.

7 тысяч это число взятое с фонаря, но популярное.

У нас есть свидетельства Георгия Сфрандзи, который называет около 4,5 тысяч человек (точное число не помню) людей, способных держать оружие в самом начале 1453 года. И это не ополчение, а предел моб. резерва города.

И да.

Взять людей/лошадей для армии до Манцикерта ему еще меньше возможностей. Ибо там либо толпы тряпичный бомжей, либо приличный массив (сколько-то тысяч) условных сипахов.

Если очень кратко, то в XV веке все еще действовал механизм отлучения как юридического механизма. В данном случае, это основание для экскомуникадо всего рода, замазанного в таких вещах. Удар даже по нескольким ключевым родам порождает интересную цепочку.

Город оказывается не в праве их защищать. Да, он может послать Папу. Но рядом император СРИ, который давно уже бодается с вольницей североитальянских городов. Так что... это по сути casus belle. А грабить есть чего и там, и там.

Получается шоколадная вилка.

Либо некоторое кол-во ключевых родов обоих торговых городов идут под нож с конфискацией имущества Папой (для возмещения пострадавшим или еще как - формулу нарисуют). И город получает ВОТ такую дыру в финансах, репутации и технических возможностях. А замазаны там, скорее всего, будут почти все игроки 11-12 веков.

Либо городам вообще трындец. Ибо они давно уже раздражают много кого, но юридически и канонически под защитой Св. Престола. Венеция так и вообще прямой клиент Папы так-то, хоть и строптивый. Вообще не удивлюсь, если в этом сценарии Венецию забирает император СРИ, а Геную - либо король Франции, либо кто-то из испанцев. / А при экскомуникадо и прочей красивой обвязке они не устоят.

Что так, что там - хреново.

И да, остается 3 путь - шантаж. Такая ведомость в руках Папы позволяет держать оба города наглухо за... за что-то. ) Лишая их самостоятельности.

Публиковать реальные документы в период игры в полутона нельзя. Это и красная провокация, и начало разрушения принципа неопределенности угрозы.

Какое было войско у Тимура?

- Основа - это тряпичная пехота, которая варьировалась на легких копейщиков с большими щитами и легких стрелков. Первые формировали линию фронта. Вторые - работали из-за нее.

- Вспомогательные силы - конница в универсальном степном сете традиционного толка (кольчуга, шлем, щит, легкое копье, меч/сабля и лук), которые оперировали с опорой на этот пехотный строй. Нанося фланговые удары с откатом за пехоту и так далее.

Это прям один в один тоже самое, что имелось у ранних Ахеменидов и то, с чем воевал Александр Македонский. Такой стиль контрит хорошо степняков и всех, кто не имеет нормальной защиты.

У османов что-то подобное пошло с Селима (рубеж 15-16 веков), когда янычары начали оперировать от легких полевых укреплений (повозок) в синергии с сипахами. Несколько вылазок. Противник начинает преследовать. На пехоте его и разматывает.

Не все и всегда цена. В этом плане я очень люблю пример с карманами.

Когда придумали одежду? А когда карманы?

Очень много технологий могли быть применены на века раньше. Особенно те, которые до НТР взрыва второй половины 19 века.

Это все появилось при Густаве II Адольфе в начале 17 века. В начале 19 века уже переход на жестяные канистры, которые радикально подняли дальность картечного боя.

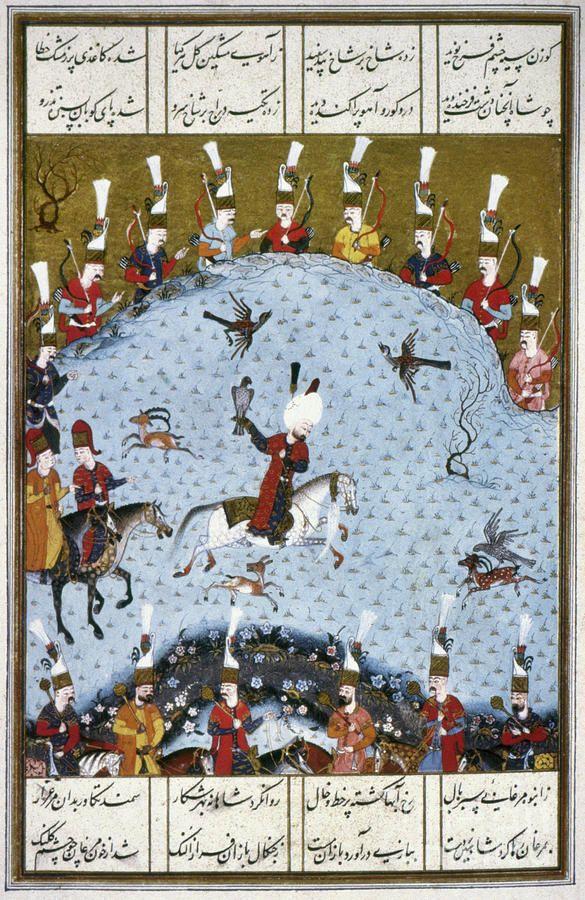

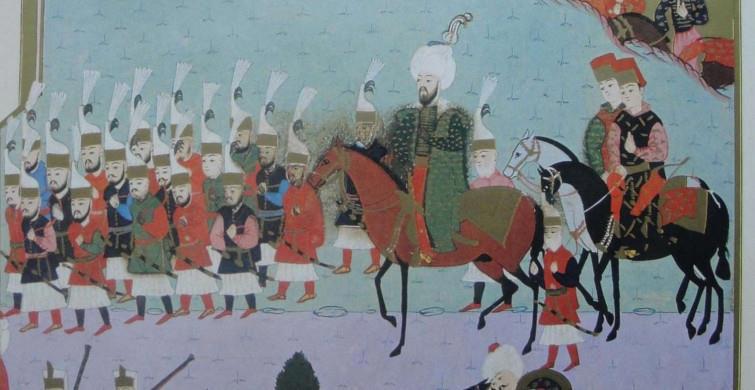

В первом посте я закрепил немного изо по периоду. )

Я не спрашивал как, я спрашивал для чего. ) И если вы видите - длинные копья из задних рядов не такие уж длинные. Т.е. они мало годятся для того, чтобы контрить конницу.

Кроме того, у такой конструкции есть одна беда: если первые 1-2 ряда падут, то дальше уже крайне сложно оперировать пиками.

Кому должны? Вот изо на 1520-е, уже не помню. Это янычары из свиты султана. Видите? Ранние головные уборы, забавное ношение лука на плече. И все в тряпочках. На самом деле сколько я не искал - ничего. Шаром покати. Только эпизодические упоминания о том, что отдельные командиры янычар могли иметь доспехи. И все.

Или вот

У османов было около 90-110 кораблей в блокаде. В основном малых. Сведений по флоту очень мало. Но генуэзские и венецианские галеры вполне свободно могли прорывать блокаду. Так что, скорее всего, османы использовали вооруженных торговцев, преимущественно каботажных. Потому что до 1453 года у них флот был только малый, каботажный.

Почему тяжелой конницы? Средняя универсальная конница, которая к тому же не работает натиском.

Сарисы, сиречь, длинные пики, оно ведь не против кавалерии.

А зачем такая глубина копий? С той стороны же нет копейной пехоты.

А просто по тому что считаю что надо хотя бы маленько быть честным и хоть чуть чуть справедливым:))

Поэтому не нужно придумывать того, чего нет.

Сила османов была не в том, что они сильны, а в том, что их противники разрозненны + дофига везения. Им реально везло как утопленникам. Как японцам в РЯВ только в большем горизонте.

Есть два примера, которые показывают, чего стоят османы тех лет.

1. Оборона Константинополя 1453, которую тащили 700 латников и арбалетчиков, парируя все их тряпичную массу без каких-то значимых потерь. Т.е. даже таких сил в целом достаточно, чтобы контрить турок в обороне стенах.

2. Молдавские кампании Мехмеда, в которых он знатно обгадился против весьма скромных сил Стефана (аналогичного или близкого снаряжения). У Стефана не имелось ни латников, ни значимого кол-ва ребят в железе. Он в основном воевал тряпичными бомжами.

Ну и анализ битв, который показывает, что они не на скилле тащили, и не на силе. В основном, конечно, подкуп. Да. Но регулярно вытягивали за счет ошибок противника и своей стойкости.

И это нужно держать в уме, что они в 14-15 веках почти и не сталкивались с по-настоящему серьезными ребятами. Т.е. их не контрили ни швейцарские колонны, ни ландсккнехты периода расцвета, да и с жандармами они никогда не смотрели глаза в глаза, как и с фламандской пехотой. Они дрались в основном с местными силами, которые не сильно от них отличались в плане вооружения/снаряжения, но уступали численно.

Если же сравнивать в лоб, то османская армия 14-15 века (до Селима) была даже хуже, чем у персов времен ранних Ахеменидов, или Тимура, хотя строились они на тех же принципах.

Т.е. плюс-минус организационно и в плане снаряжения это эквивалентные войска за исключением того, что и у Ахеменидов, и у Тимура была легкая копейная пехота, а османов - нет. То есть, при прочих равных и ранние Ахемениды, и тем более Тимур выносил бы войско османов.

По доспеху:

1. Это прям статусное железо, а не рядовое.

2. Это явно не 1450 год. Полный зерцальный доспех (а тут именно он) появляется на рубеже 14-15 веков в Центральной Азии (в Персии). У османов он стал бытовать на рубеже 15-16 века и только у элит.

Очень навскидку эти доспехи минимум рубежа 15-16 веков и принадлежали кому-то из аристократов. Это уже эпоха Селима.

По Селиму:

Да, смешно. Потому что Селим провел большую военную реформу и армия Селима отличается от армии Мехмеда примерно также, как войско Ивана IV и Петровские полки. Селим провел тотально перевооружение и глобальное изменение тактики.

Ивана Шамана я знаю лично. А в книге "Приемыш" был даже альфа-чтецом на стадии до написания. И "Памир, покоритель холмов" я увидел до публикации, когда была готова только первая глава, которую мы и обсуждали. / Это нормальная практика, хорошо знакомые авторы часто обсуждают тексты за кадром на уровне вн. кухни.

По поводу обвинения. Сейчас модно всех обвинять в написании с помощью нейросетей. Это обычная охота на ведьм и хайп. Хотя бы потому, что люди, которые это делают не сильно себе представляют проблемы данного вопроса. Несмотря на хайп реально что-то вразумительное написать с помощью нейросети нереально. И там фундаментальные сложности связанные с моделью.

Я сейчас пишу статью для журнала АТ, в которой буду поднимать этот вопрос.

Берем битву при Варне.

Как была достигнута победа? Турки выставили в 2-3 раза больше личного состава. И крестоносцы их уверенно давили. Все случилось когда лидер крестоносцев, уверившись в успехе, решил лично его возглавить и ринулся в самое пекло, где и умер. Что сразу все сломало - с гибелью короля, который суть знамя войска в те годы, войско перестало существовать, так как собиралось им и под него.

Плюс-минус это сценарий почти всех крупных успехов турок в 14-15 веках.

Бред, турки объективно были грозным врагом в указанный период. Брали они не "удачей", а организацией, дисциплиной.

Бред начинать пост с такого слова. Оно автоматически перечеркивает все, что вы пишете дальше, классифицируя как хейт.

По вопросу. Нет. Учите матчасть.

Способы комплектования, организация и снаряжения османских войск на период вполне известны. Кратко тут.

Про крестовый поход (Варна), ответил ниже. Тут.

Как известно не сработало

Как известно, они после 1204 года этим практически не занимались. Палеологи это очень... специфическая династия.

Это чисто графический момент.

Они уже в 11 веке "упали", превратившись в правила, которые все путали как современные тся/ться.

Это не старославянский. Тот строго письменный и к 15 веку уже заменился церковнославянским.

Здесь условно-приблизительная передача (без акцента на ударение и мелодику) русского языка того времени.

Косяк. Верно.

Давайте без юродства.

Я на этот вопрос много раз отвечал.

Есть две дуги развития: внутренняя и внешняя.

Акцент на внутреннем изменении это психологический роман. Мне это не интересно ни писать, ни читать. Я делаю акцент на модели - сформированная личность меняет мир, а не мир формирует личность.

За эти тоже. Художник из дорабатывает.

А где еще? Как следствие несколько слоев правок это неизбежные косяки.

Не. Потому что их убивать - плодить мучеников и запускать волнения. Поэтому султан их обнимет. Нежно. Удушающе. )

А куда делась личность оригинального Константина? Ведь ГГ - это личность из будущего + остаточная память тела.

Я думал над огнестрелом. Специфика романа: ГГ не тянет технологии из будущего. Все что использует - либо должно быть, либо было, либо может быть получено случайно из эксплуатации (как в сегодняшней главе).

На 1450 год огнестрел у нас крайне скуден и примитивен. Ручной особенно.

Написал комментарий к посту Нейросети и писательство

Он их тоже не тянет. Проверка за ним показывает больше % выдумок. А уж подтвердить источниками свои выводы для DeepSeek самая сложная задача. Я ни от кого не видел столько выдуманных книг и несуществующих статей.