Написал комментарий к посту Рота ПВО стрелкового полка.

Несколько интересных фоток, формально можно сюда, так как к ПВО относятся.

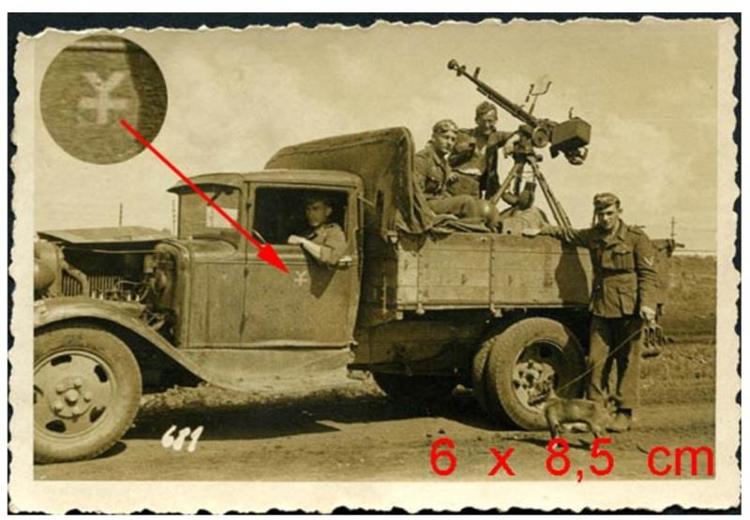

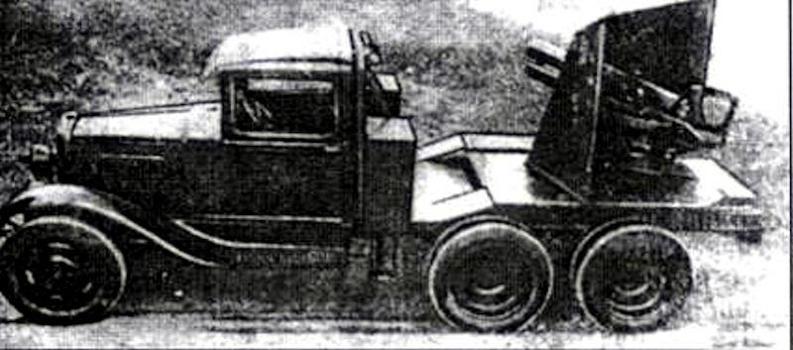

Интересно у машины дополнительные топливные баки или инструменталка? И водительское сиденье, не пойму, такое ощущение что демонтировано.

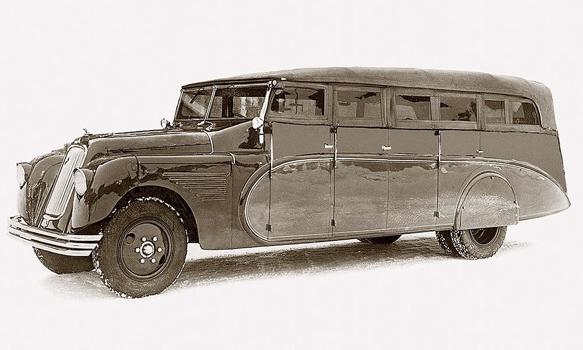

Видать в Монголии или Китае захватили у японцев, которые использовали захватив видать у наших. Хорошо видно компоновка установки. Форма товарищей не наша, тогда Китай должен быть.

Тачанка на ГАЗ-АА. Охрана начальства, но сидят как раздолбаи, возможно просто для фото. Опять по фото не совсем понятно, водительское стекло заклеено или заклинено? Борта "завыщены"  . Задний так вообще в солнцезащитных очках.

. Задний так вообще в солнцезащитных очках.

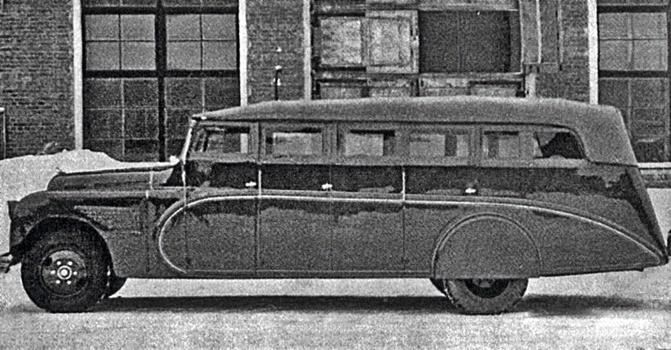

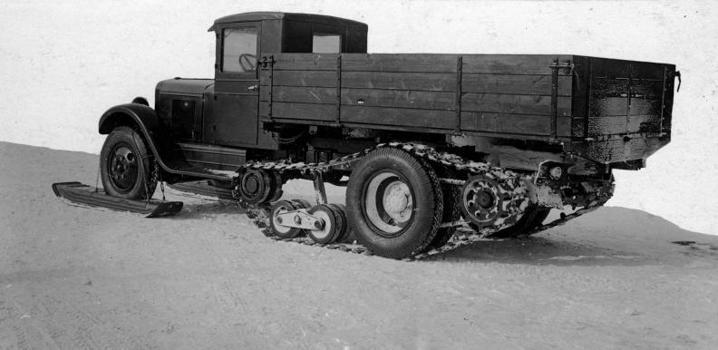

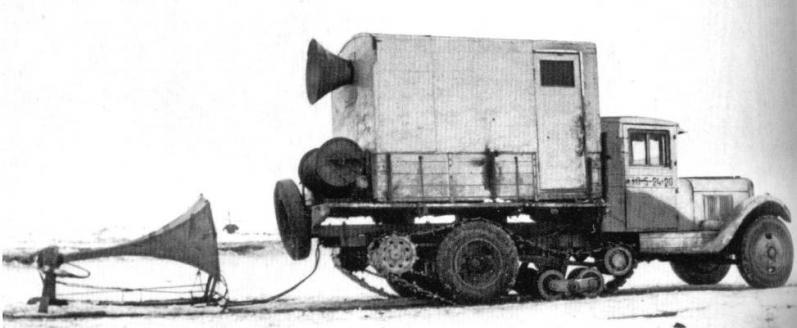

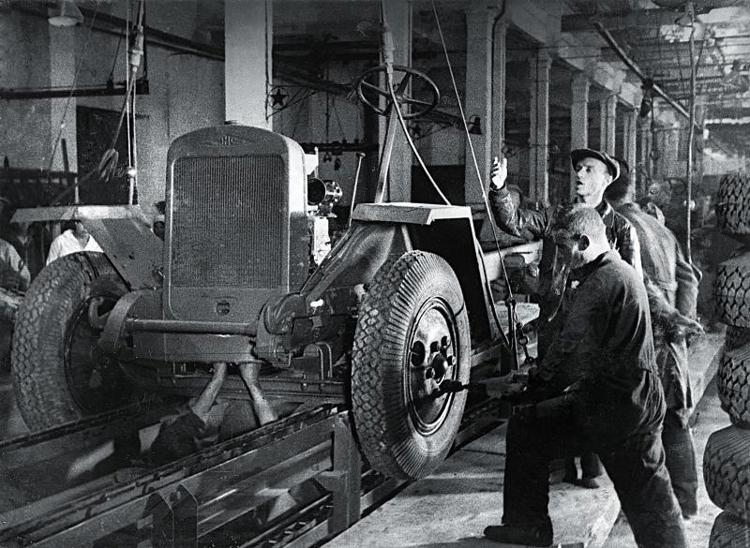

Советско-финская война 1939–1940 годов выявила необходимость скорейшей доставки артиллерийских боеприпасов на передовую в условиях малопроходимых зимних дорог Карельского перешейка. Красная Армия срочно нуждалась в универсальных грузовых машинах повышенной проходимости. Чутко откликавшийся на все государственные нужды Первый секретарь ЦК Компартии Украины Н. С. Хрущев, с присущей ему энергией, взялся за скорейшее решение этой важнейшей задачи. По его распоряжению первые прототипы ЗИС-33 были собраны на Харьковском машиностроительном заводе и срочно отправлены в Москву. Доводка машины до серийного образца была проведена инженерами московского завода им. И. В. Сталина (ЗИС) Б. Л. Шапошником и Б. М. Фиттерманом в декабре 1939 года. Темпы выполнения задачи были просто сногсшибательные. 20 декабря 1939 года два харьковских грузовика поступили для изучения на завод. На разработку документации Наркомат среднего машиностроения отпустил 10 дней, а через 18 суток должен был начаться выпуск серийных автомобилей. В итоге к 24 часам 31 декабря был изготовлен последний чертеж, а 18 января 1940 года сборочный конвейер покинул первый серийный ЗИС-33. Всего, до апреля 1940 года, было выпущено 4 539 данных грузовиков.

Советско-финская война 1939–1940 годов выявила необходимость скорейшей доставки артиллерийских боеприпасов на передовую в условиях малопроходимых зимних дорог Карельского перешейка. Красная Армия срочно нуждалась в универсальных грузовых машинах повышенной проходимости. Чутко откликавшийся на все государственные нужды Первый секретарь ЦК Компартии Украины Н. С. Хрущев, с присущей ему энергией, взялся за скорейшее решение этой важнейшей задачи. По его распоряжению первые прототипы ЗИС-33 были собраны на Харьковском машиностроительном заводе и срочно отправлены в Москву. Доводка машины до серийного образца была проведена инженерами московского завода им. И. В. Сталина (ЗИС) Б. Л. Шапошником и Б. М. Фиттерманом в декабре 1939 года. Темпы выполнения задачи были просто сногсшибательные. 20 декабря 1939 года два харьковских грузовика поступили для изучения на завод. На разработку документации Наркомат среднего машиностроения отпустил 10 дней, а через 18 суток должен был начаться выпуск серийных автомобилей. В итоге к 24 часам 31 декабря был изготовлен последний чертеж, а 18 января 1940 года сборочный конвейер покинул первый серийный ЗИС-33. Всего, до апреля 1940 года, было выпущено 4 539 данных грузовиков.

Расчет 61-К на Историческом бульваре в освобожденном Севастополе. На переднем плане дальномерщик. 1944

Расчет 61-К на Историческом бульваре в освобожденном Севастополе. На переднем плане дальномерщик. 1944

ГАЗ-4 на фронте. Июль 1941 года. В центре снимка стоит военный корреспондент Константин Симонов

ГАЗ-4 на фронте. Июль 1941 года. В центре снимка стоит военный корреспондент Константин Симонов

Написал комментарий к посту Рота ПВО стрелкового полка.

Я про нижнее фото писал про "тачанку". А среднее, откуда у немцев японский трофей? Или эта машина с Дальнего Востока на Запад перекочевала и тут её захватили уже немцы?