Противоторпедные сети.

В 1866 году талантливый инженер и бизнесмен Роберт Уайтхед изобрел первую торпеду.

Одним из способов защиты от новой напасти и стали противоторпедные сети. Мысль инженеров была проста - поставить перед торпедой фальш-стенку, отдаленную от корабля на какое-то расстояние.

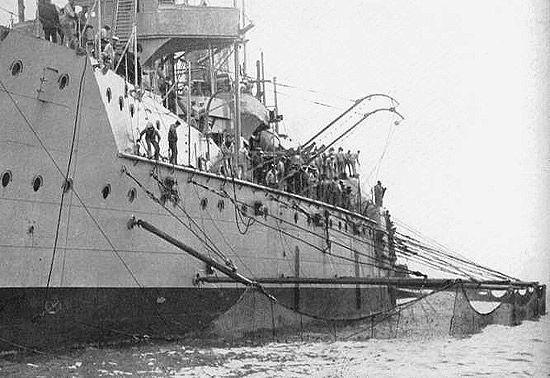

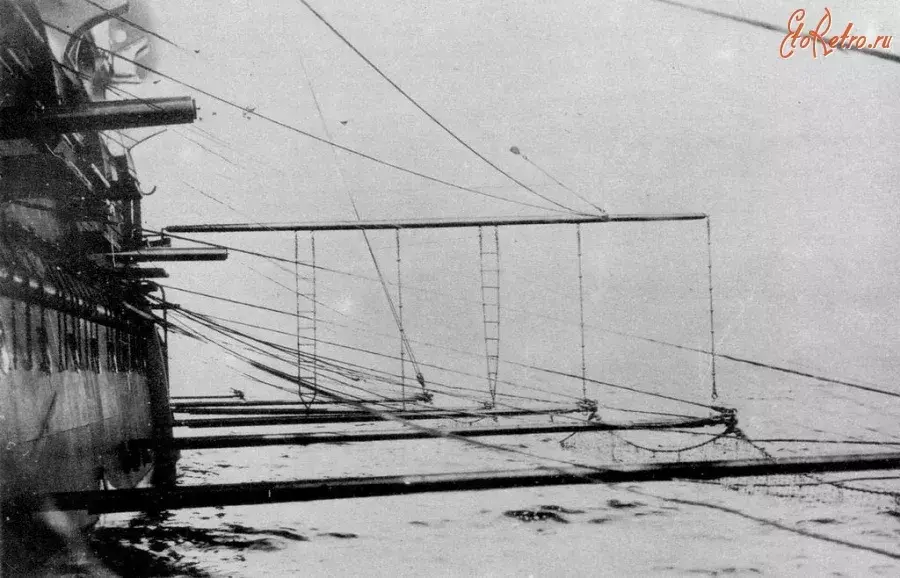

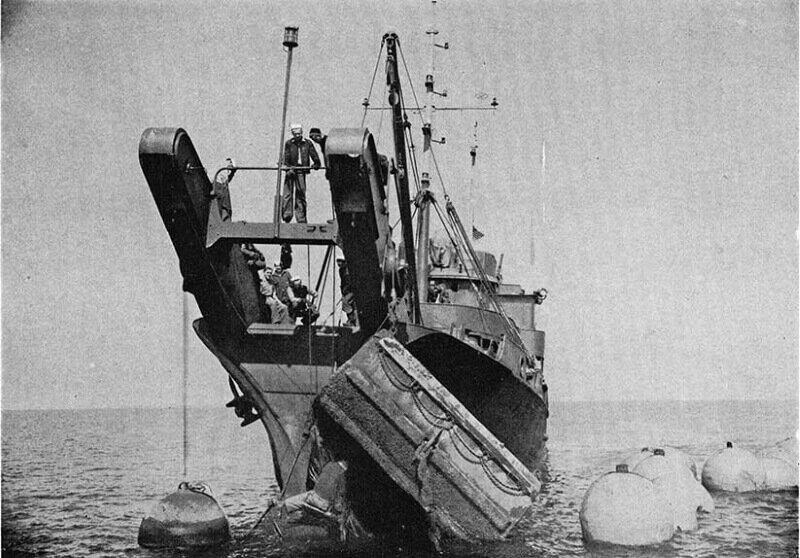

В 1874 году были проведены испытания первой противоторпедной сети. Это была металлическая сеть из толстой оцинкованной стальной проволоки, скрученной в кольца диаметром 8 дюймов (20 см), закрепленная на 12-метровых штангах (выстрелах), расположенных на борту судна. Сеть поднималась из воды на 1.2 метра, а погружена была по киль судна. Эксперимент оказался удачным – сеть «поймала» все выпущенные торпеды.

В 1877 году броненосец “Тандерер” стал первым кораблем, оснащенным экспериментальными противолодочными сетями.

На вооружение английского флота были приняты сети от фирмы Бульвант (Bullvant). Они состояли из стальных проволочных колец диаметром 16,5 см, соединенных стальными кольцами меньшего размера. Квадратный фут сети весил всего один фунт (454 грамма) Выносные 12-метровые штанги крепились по бортам судна.

Но были также и свои недостатки: во-первых, очень сложно было прикрыть сетью нос и корму судна; возникала опасность наматывания сети на винты. Во-вторых, при плохой погоде сети довольно часто рвались, или просто волны ломали штанги и сеть срывало. В третьих, торпеды, взорвавшиеся в сети, срывали секции и образовывалось незащищенное пространство, в которое корабль могла поразить другая торпеда.

В 1887 году деревянные штанги были заменены на стальные, крепления сетей к выстрелам были усовершенствованны с той целью, чтобы легче было менять поврежденные секции. Рекомендованная дальность выноса сети от борта судна была определена в 8 метров.

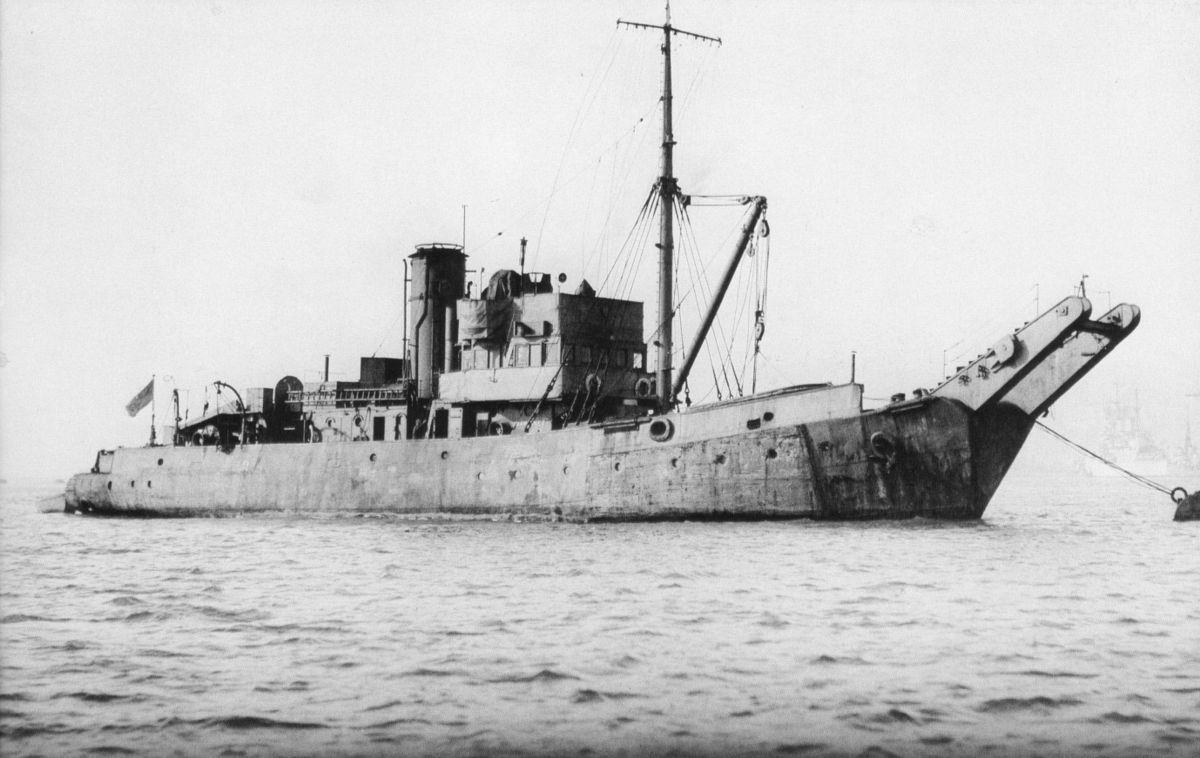

В 1894 году английский конструктор Марс предложил усовершенствованный вариант сетей – теперь выстрелы, на которые крепились сети, не свисали с борта, а выходили из специальных отверстий в корпусе корабля, почти на уровне воды.

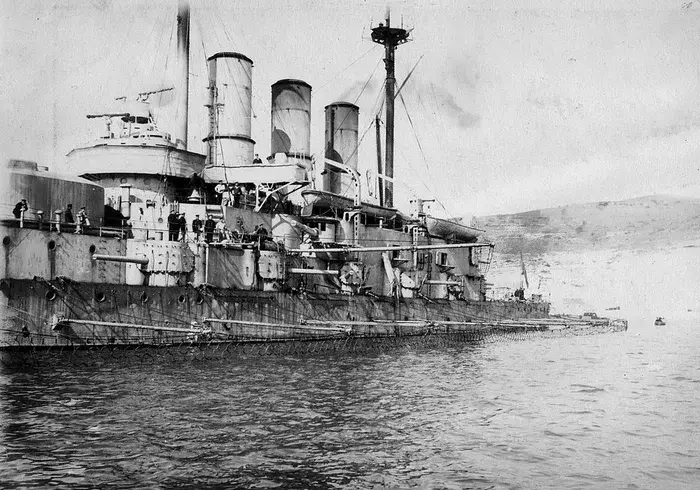

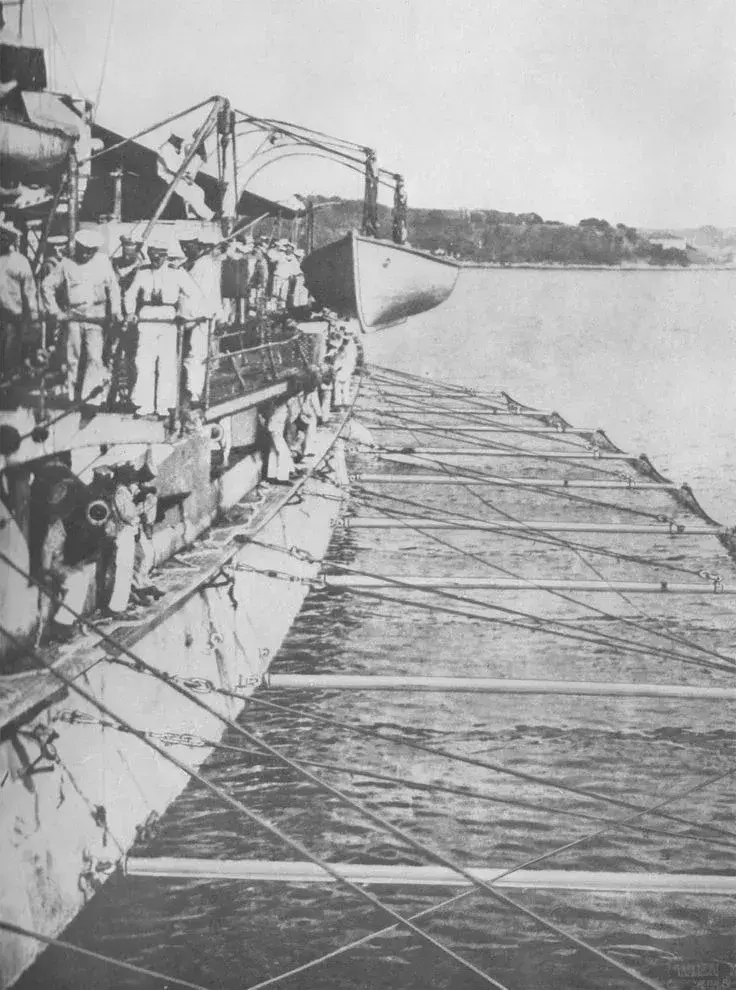

Такое расположение сетей не мешало орудиям в казематах вести огонь на борт. Сеть также позволяла кораблю двигаться, хотя и с небольшой скоростью. В 1906 году, к примеру, Флот Канала двигался с выпущенными сетями на 6 узлах. Специальный механизм установки сетей избавил экипажи от тяжелой работы по установке сетевых заграждений. Изобретение такого устройства позволило ставить вынесенные на 9 метров сети всего за 30 секунд, и сворачивать их обратно на полки через минуту после запуска механизма.

К началу 20 века сети стали весить 5 фунтов на кв. фут.

В Русском флоте первыми кораблями, снабженными противоминными сетями, стали корвет «Витязь» и броненосец «Петр Великий». Затем подобными сетями снабдили еще несколько кораблей, несших крейсерскую службу в океане, и они в течение нескольких лет применялись на флоте.

Эта система в целом обеспечивала безопасность кораблей, и, более того, корабли с сетями в боевом положении могли передвигаться с 8-узловой скоростью. Но все же она имела ряд существенных недостатков, к основным из которых относилась длительная сборка шестов и сетей, хранившихся на корабле не у борта, а на палубе на своих штатных местах.

По этой причине в феврале 1885 г. МТК1 объявил конкурс на лучшее сетевое заграждение. Подобного рода исследования и разработки происходили и за границей. Так, во французском флоте на броненосце «Адмирал Дюпре» испытали сети Буливанта, подвешенные у бортов на вываленных за борт шлюпбалках.

В декабре 1887 г., продолжая исследования, на Кронштадтской минной пристрелочной станции произвели стрельбы по сетям с диаметром колец 16 см, свитых из семи рядов проволоки диаметром 1,8 мм, способных выдерживать сопротивление на разрыв в 2,5 т. Сетевые полотнища, как правило, имели размеры 6 м в длину и 7,5 м в высоту, а их вес достигал 150 кг.

Первые системы заграждения проектировались с учетом охвата корабля сетями по периметру. Основная сложность при установке состояла в отваливании носовых и кормовых шестов. На это тратилось много времени, и процесс приведения сетей в боевое положение занимал 30 минут. Позже, с 1897 г., шесты в оконечностях демонтировали с расчетом на то, чтобы защитить борт на протяжении 5/6 его длины. Установка сетей при этом производилась всего за 3-4 минуты.

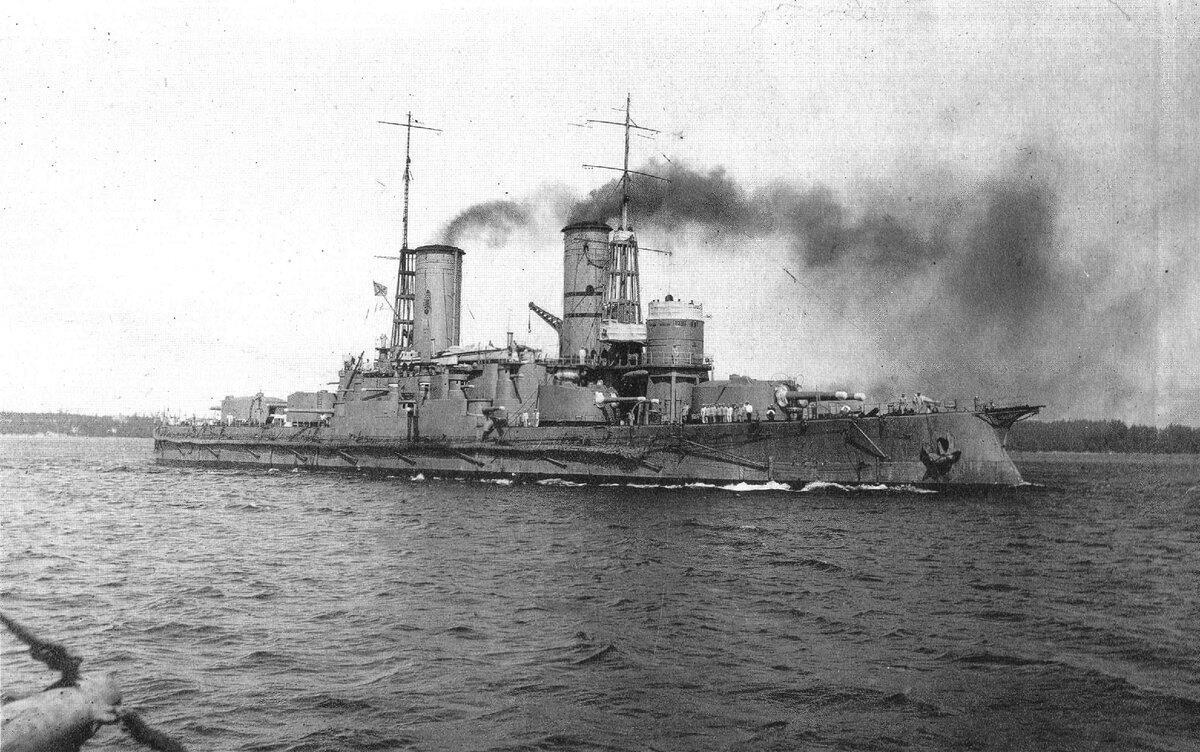

Ярким примером удачного использования противоторпедных сетей в Русско-японской является конечно же знаменитое противостояние миноносцев Того и эскадренного броненосца «Севастополь» в бухте Белого Волка 26 ноября-19 декабря 1904 года.

В общей сложности во всех атаках в «Севастополь» было выпущено 104 торпеды, из которых только 3 нанесли легкие повреждения броненосцу, а 1 прошла в незащищенном сетями месте и серьезно повредила корабль.

Сети доказали свою полезность.

На заседании 17 августа 1905 г. МТК отказался от сетевой защиты. Тогда же решили не ставить сети и на новые корабли, крейсеры «Очаков» и «Кагул», и снять их с броненосца «Слава». Одновременно объявили конкурс на проектирование легких сетевых плавучих бонов. Тем не менее корабельные сети пережили обе мировые войны.