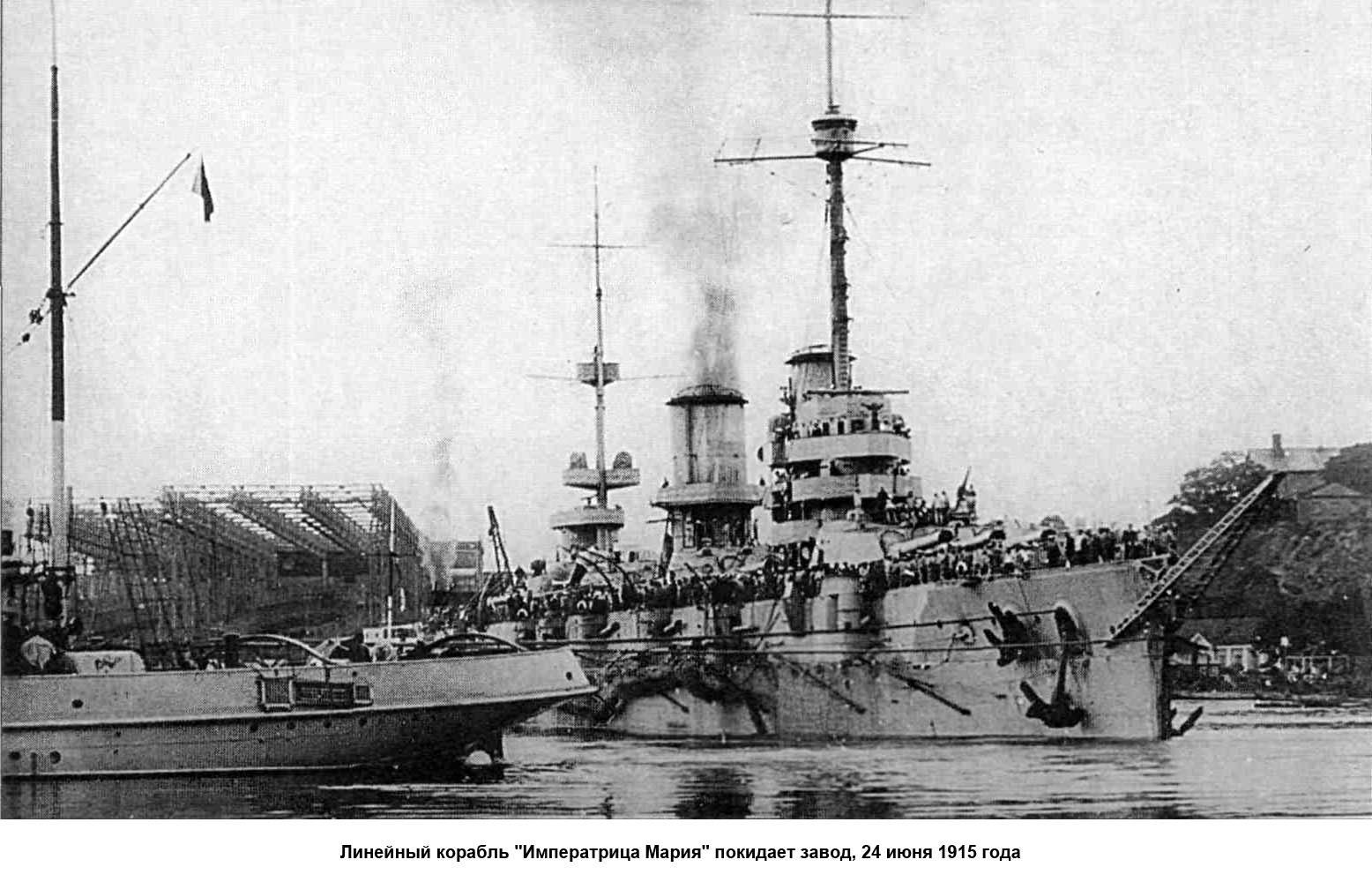

Фортрал на линейном корабле "Императрица Мария".

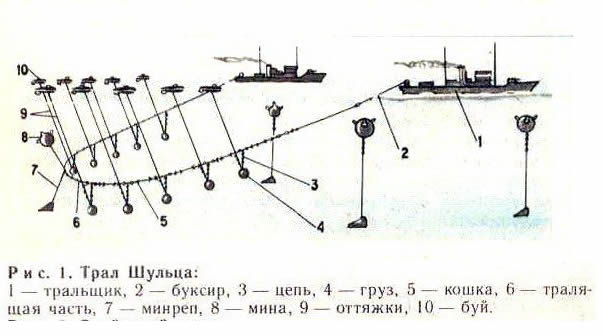

В 1898 году на российском флоте был принят на вооружение противоминный трал Шульца - первое эффективное средство борьбы с морскими якорными минами.

11 февраля 1904 г вице-адмирал С.О. Макаров направил в Морской Технический комитет письмо с предложением оборудовать корабли особыми отводами в носовой части, которые взрывали бы мины, попавшиеся на пути корабля на безопасном расстоянии. Приспособление должно было состоять из пяти шестов, установленных наклонно под водой в носовой части корабля и соединенных стальными леерами. Длина шестов предполагалась до 10-12 м.

4 марта 1904 это предложение рассмотрели па заседании Комитета. Члены МТК высказали следующие замечания: не известен тип взрывателя японских мин, конструкция не гарантирует от "подныривания" мины под леер и тогда взрыв произойдет не в носовой части, а в более уязвимом и опасном для корабля месте; отсутствуют расчеты прочности конструкции, поэтому не определить скорость, с которой может двигаться корабль. МТК принял решение поручить корабельным инженерам Балтийского завода и Петербургского порта Оффенбергу и Египтеосу сделать примерный расчет размеров и веса устройства и определить предельную скорость корабля, при которой возможно его применение.

Управляющий Морским Министерством адмирал Ф.К. Авелан на протоколе заседания Комитета наложил резолюцию: "для применения, насколько возможно, к вновь строящимся судам". Недостатками этого и подобных устройств являлись: сложность установки и уборки, ограничение скорости и маневренности корабля, низкая надежность.

Эти устройства послужили прообразом фортралов и параванов-охранителей.

Морской змейковый трал — трал для борьбы с якорными минами, принятый на вооружение в 1911 году в российском флоте. Название получил благодаря использованию отводящего «водяного змея» — устройства в виде плоской пластины, отводившего тралящую часть в сторону во время движения. Идея создания змейкового трала возникла у лейтенанта П. П. Киткина — старшего минного офицера крейсера «Аскольд». Он предложил, что трал заставит попавшие в него мины отклоняться в сторону, а минрепы мин будут скользить до патронов и подрываться ими, тогда мины всплывут на безопасном расстоянии от корабля. Принятие на вооружение произошло в 1911 году. Трал приводился в действие одним кораблем, в отличие от буксируемого трала Шульца, который требовал двух тралящих кораблей.

В 1913 году Киткин создает аппарат для охранения кораблей от якорных мин, названный "параваном-охранителем".

У паравана есть своя ахиллесова пята. Если корабль заденет мину форштевнем, то мина оторвет ему нос. Вероятность этого очень мала, но такие случае были.

Выход был найден.

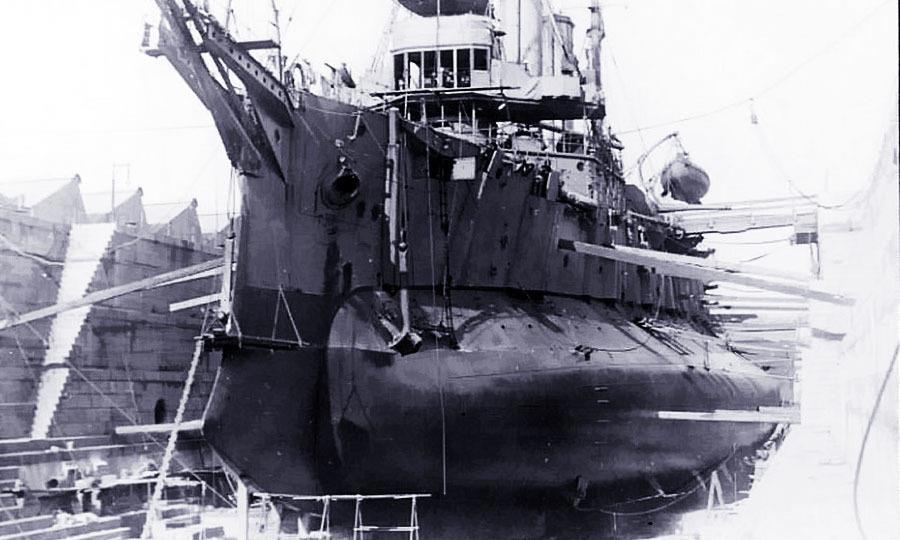

Двусторонний змейковый трал, устанавливаемый в носовой части корабля с помощью стрелы, опущенной ниже киля, получил наименование фор-трал.

В источниках я не нашел точной даты принятия на вооружение фортрала. Где-то указывают 1911 год, где-то 1914 . Но в 1914 он уже точно был, так как зимой 1914-15 гг его установили на крейсер "Аврора".

За зиму [1914-1915 г.г.] на крейсере установили носовой трал (фор-трал), новейшее средство противоминной защиты, изобретенное русскими специалистами (предшественник паравана). Трал состоял из металлической трубчатой поворотной стрелы, пятка которой крепилась к подводной части форштевня.[Л.Л.Поленов - Крейсер «Аврора», 1987 г.]

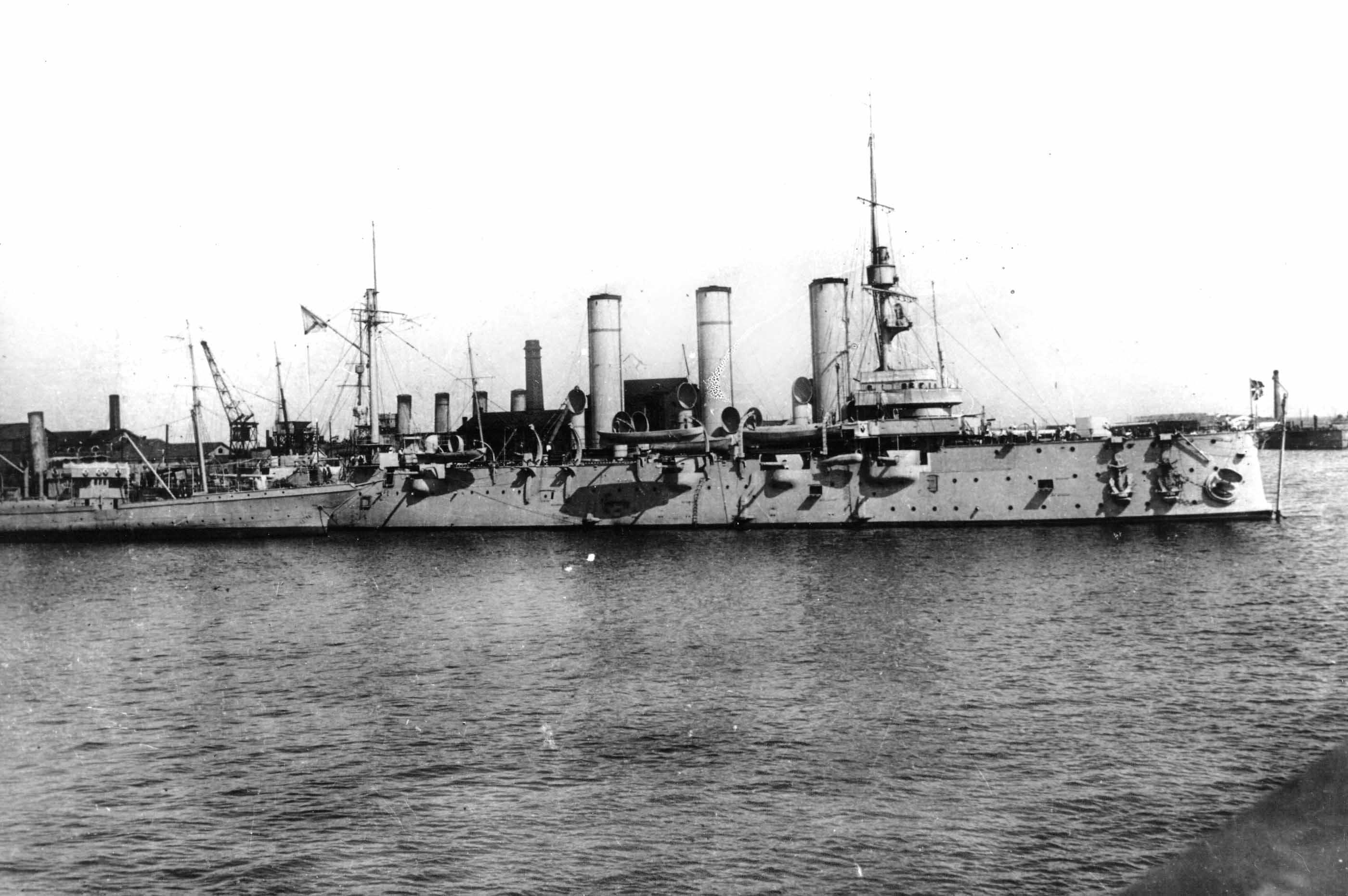

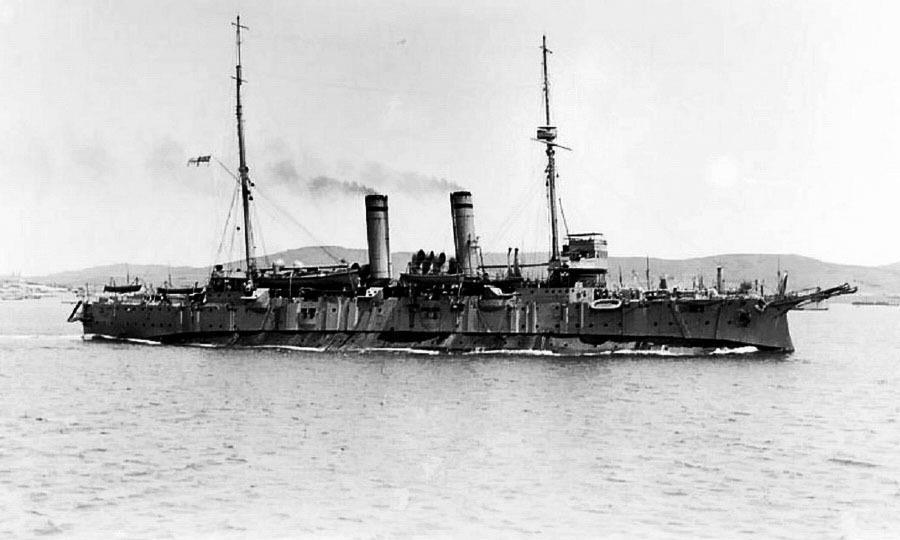

"Аврора"

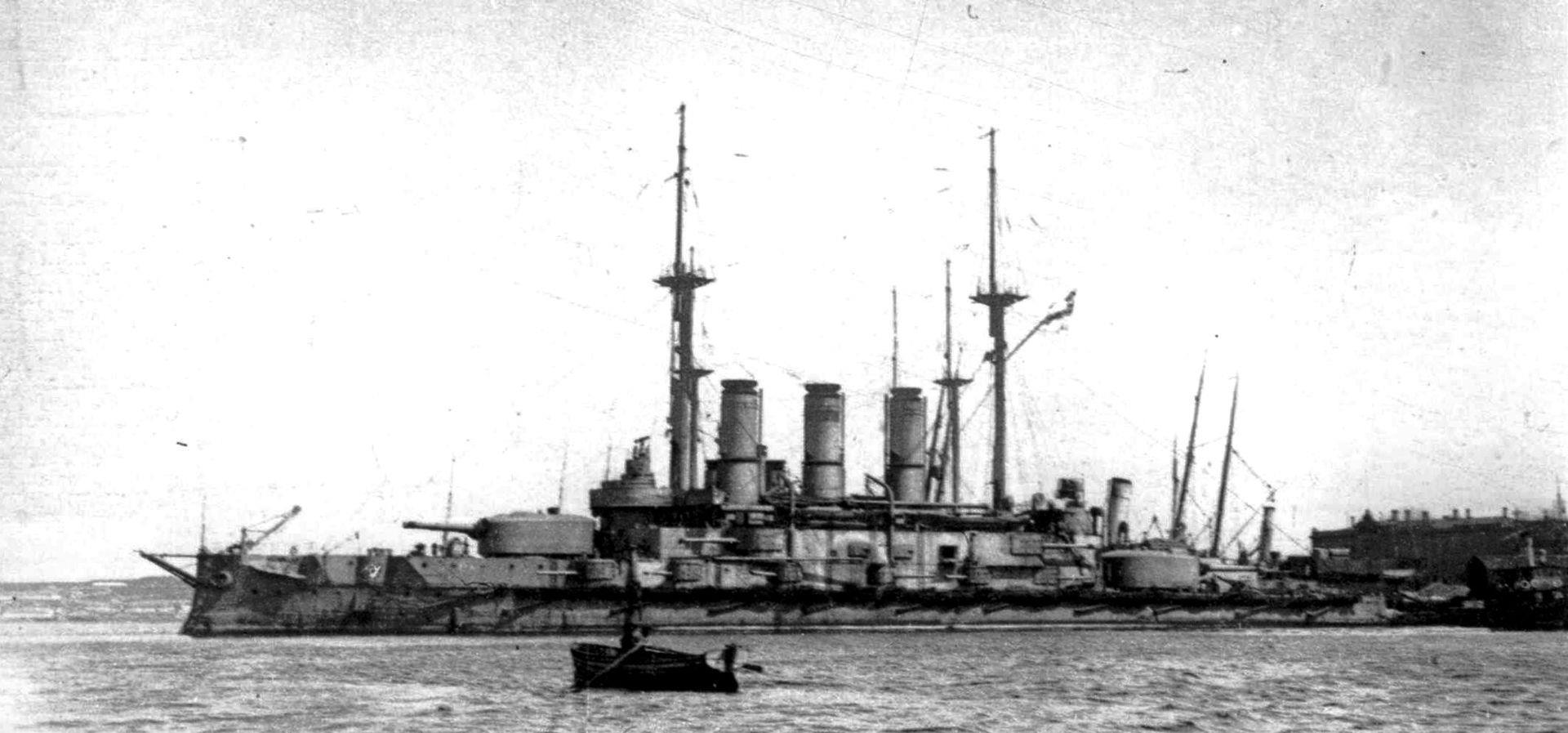

"Иоан Златоуст".

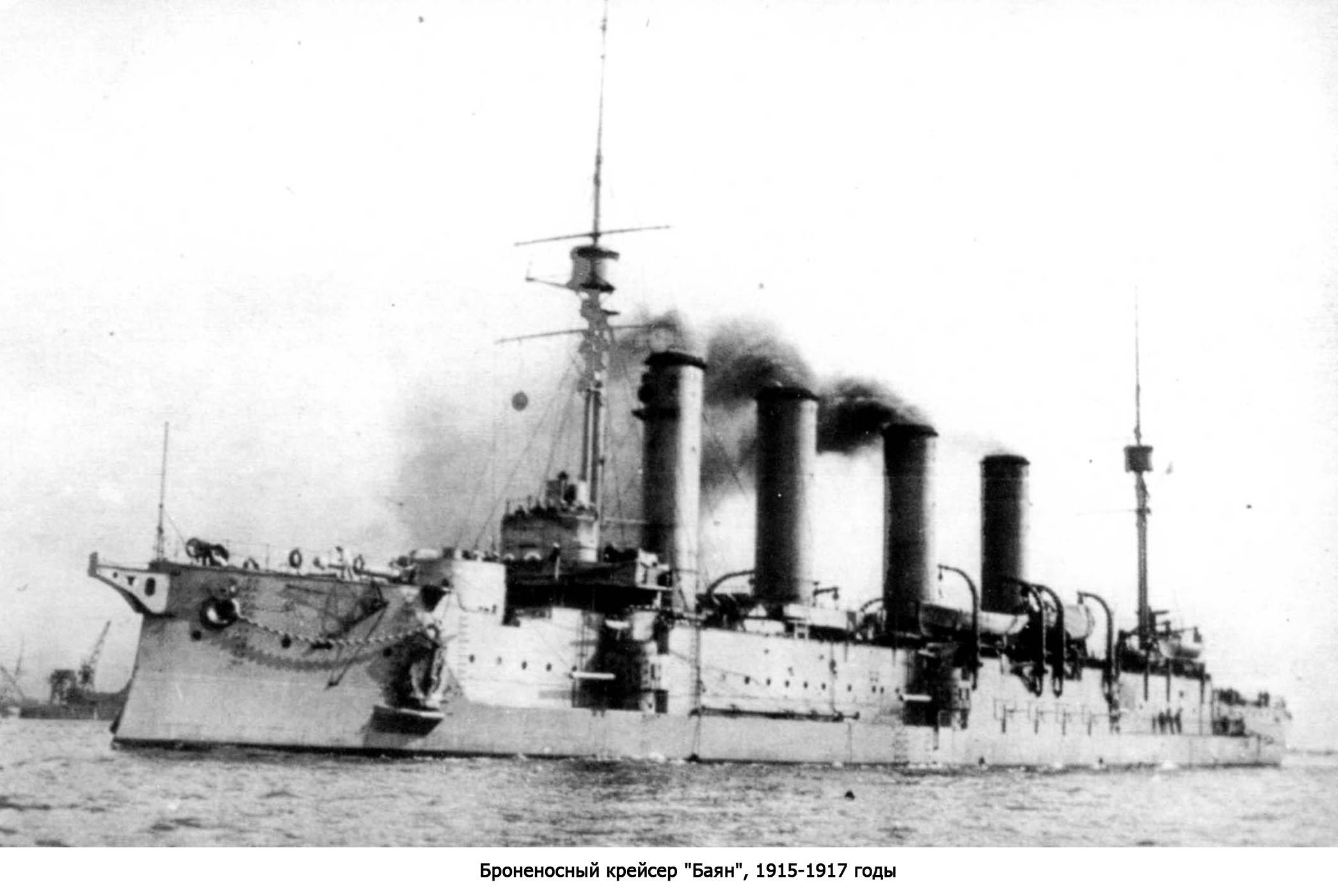

Есть фото "Баяна" с креплением фортрала.

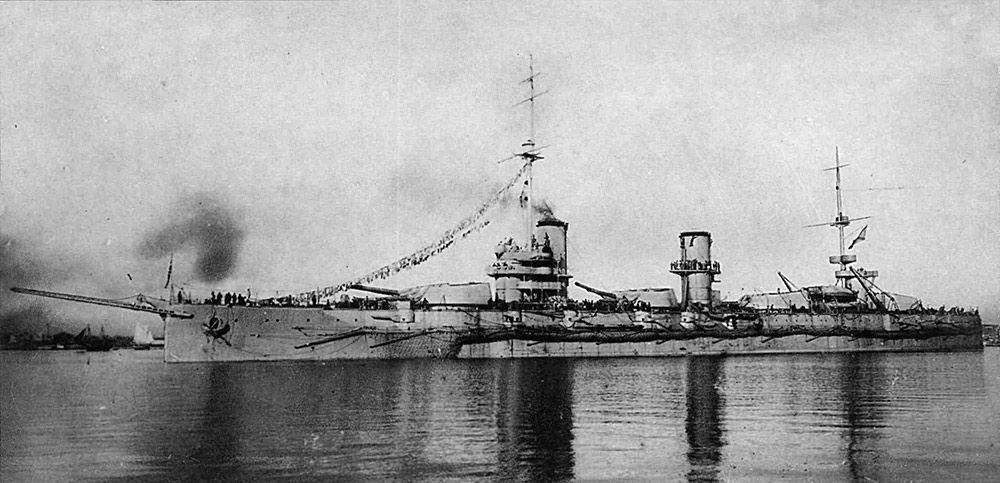

"Императрица Мария"

Британский крейсер «Theseus».

Британский крейсер «Endymion»

Стрела могла опускаться с помощью специальных топенантов под воду ниже киля и удерживаться брасами строго по носу корабля. К ноку стрелы крепились две тралящие части — металлические тросы. Тралящие части с помощью решетчатых отводителей, которые поддерживались на заданной глубине специальными сигарообразными буями и при скорости корабля 12—14 уз отводились в обе стороны от форштевня на угол 35—40°, обеспечивали безопасную полосу порядка 50—60 м.

Особенно фортрал оказался удобен на многоцелевых кораблях типа "Эльпидифор" , когда их использовали в качестве тральщиков. Их осадка кормой достигала 3,6 м, а вот носом 1,2 м. Поэтому стрелу не было необходимости опускать в воду, снижая этим скорость корабля. Трал сам под действием утяжелителей опускался на нужную глубину.

В межвоенный период от фортрала отказались в пользу паравана-охранителя.

23 июня 1941 года в 3 ч 40 мин в параван-охранителе эсминца «Гневный» близко от борта взорвалась мина. Силой взрыва носовая часть корабля до 44-го шпангоута была оторвана. Через пробоину в борту вода поступала в первое котельное отделение. Эсминец остался без освещения и хода. Погибли 20 и ранены 23 моряка.

28 августа 1941 года в 22 часа 10 минут на меридиане маяка Калбодагрунд шедший головным эскадренный миноносец «Калинин» параваном затралил мину, которая взорвалась у борта. Корабль получил тяжёлые повреждения, но героическими усилиями личного состава удерживался на плаву. Пятьдесят минут шла борьба за жизнь корабля. Однако вскоре стало ясно, что спасти его не удастся.

А ведь фортрал мог спасти.