Нож

Автор: Евгений КрасС огнестрельным оружием сейчас в нашей стране (и не только) вообще всё не просто. Законодательство на этой теме потопталось славно. Да и вообще – таскать с собой что-то стреляющее – дело не благодарное. Когда говорят, что это поможет при случае защититься от супостата, то несколько преувеличивают на мой взгляд. Совсем другое дело – нож. Нож – это по-русски. И не от кровожадности, а потому, что это один из самых универсальных инструментов. Он нужен всегда, для всего и везде. Короче я сам с детства, по сути, без ножа никогда и никуда не ходил. Да и сейчас не хожу… как без рук.

Но боевая сторона ножа – немного другой вопрос. И тоже очень давний. Настолько давний, что многие ножи превратились в легенду, стали многозначным понятием. Все их обозначить – книгу нужно писать и немаленькую. Поэтому попробуем очень коротко – по верхушкам. Начнём, например, с такого привычного словосочетания, как нож-засапожник. Можно услышать, что в старину богатыри носили такое «оружие последнего шанса» за голенищем сапога. Навроде оружия скрытого ношения. Такие ножи часто показывают в фильмах про войну, когда лихие армейские разведчики, достав нож из-за голенища, «снимают» им вражеского часового. Смотрится эффектно, выглядит лихо и даже правдоподобно. Угу. Сами когда-нибудь пробовали? Вот. Те, кто проводил такие эксперименты, хорошо знают – долго так не проходишь, а если нужно будет ещё и активно двигаться (бегать, прыгать, ползать по-пластунски), то гарантия – останетесь без ножа.

А что до упоминаний в древних книжках, то это ещё нужно разобраться, о чём там шла речь. Русский язык ведь имеет много диалектов и слово может иметь много значений. Например, то же слово «сапог». Этим словом в старые времена в верховьях Волги называли тип руля. У Даля одно из значений слова «сапог» это «…пень с корневищем и корневым суком.» Впрочем, такая часть дерева называлась на северах «кокорой». Даже есть понятие кокорковое и безкокорковое судостроение. То есть говоря о «сапоге», возможно имели в виду не нож, а просто дубинку из комлевой части ствола.

Так может и засапожников никогда не было? Вот. Не простой этот простой вопрос. Малые ножи-то на самом деле были всегда. И вои их всегда имели. Основное назначение у них было хозяйственное (это только в кино богатыри верёвочки мечом режут). А на самом деле такой малый нож был и в старину тем, чем в основном является и сейчас – универсальным хозяйственным инструментом. Хотя при случае может быть и оружием. А тут уж, как говориться «на вкус и цвет…» поэтому и «засапожник» мог быть очень даже любым. То есть прямым и кривым, плоским и гранёным, с «долом» или плоским… разным, короче. Ограничение одно – длина с ручкой около 25 см. В детстве был я Белоруссии (ближе к юго-западу). Там мне один дед показывал нож, который, по его словам, принадлежал ещё его прадеду. Та ещё реликвия… Я его хорошо рассмотрел, хотя измерять в голову не пришло. Поэтому «на глаз». Длина общая – те самые 25 см. Из них деревянная ручка (сильно потраченная временем) примерно 12 см. На конце небольшой «крюк». Перекрестья (гарды) нет. Толщина лезвия (аж рябое от старости) по обуху у ручки вряд ли больше 3 мм, но дальше ещё сужается. Ширина клинка у ручки не больше 38-40 мм. Клинок плоский, без долов, видимо черенкового типа. Заточенная кромка с длинным плавным изгибом к концу. Верхняя часть лезвия почти прямая, заточена немного больше, чем наполовину. По словам деда были ещё деревянные, обшитые кожей ножны, но время их забрало себе. Наверное, такой нож и можно считать «классическим» русским засапожником. Но это просто за неимением лучшего.

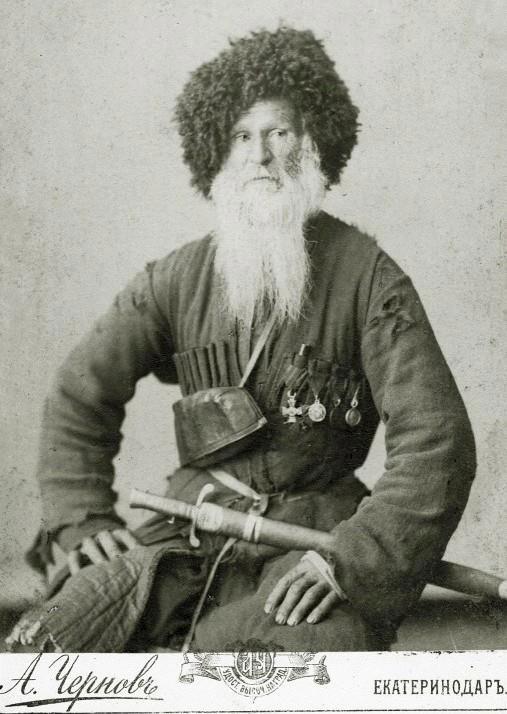

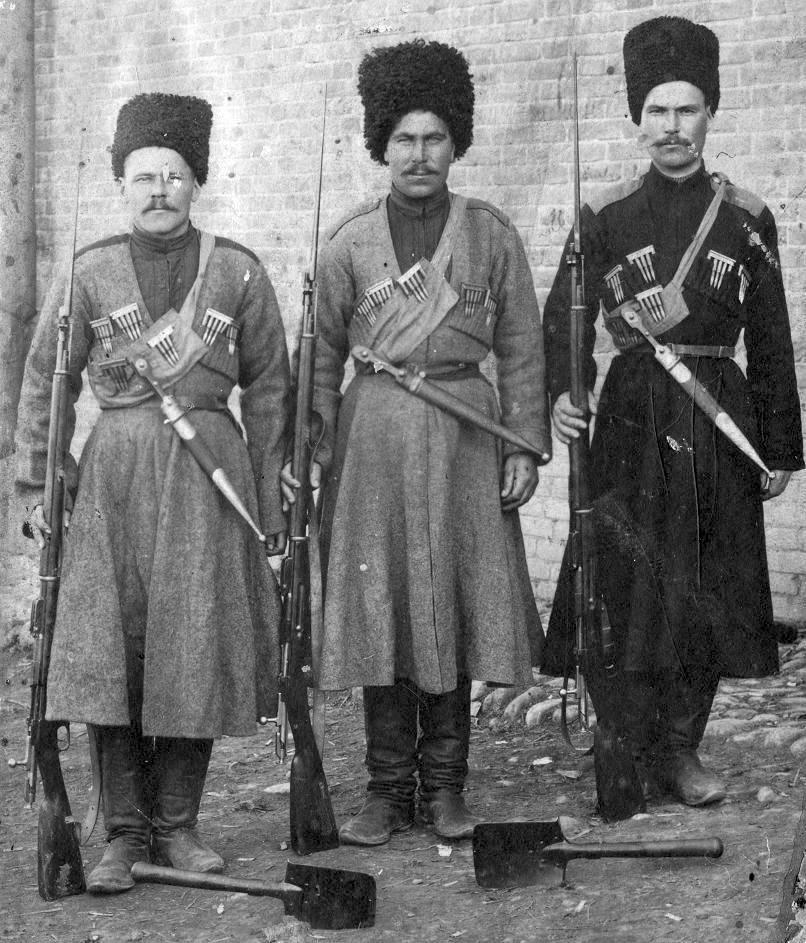

Ещё одна современная фишка – пластунский нож. Вроде бы таким воевали супостата пластуны. Однако, если посмотреть на старые фотографии настоящих пластунов во всеоружии, то каких-то особо специфических ножей у них не найдёте. Хотя утверждать, что где-то в кармане (за пазухой) у них не найдётся второго малого ножа я бы не взялся. Ну, а так… сами смотрите:

То есть большой кинжал. Такого типа кинжалы до сих пор очень любят на Кавказе, хотя это совсем не значит, что они родом именно оттуда. Можно заметить, что со временем размеры казачьих кинжалов становились несколько скромнее. Очень редко можно встретить на фото казаков с кривыми кинжалами типа бебут (бабут). Эти, вероятнее всего появились в результате централизованного снабжения армии. Дело в том, что у некоторых категорий военнослужащих в русской армии перед Первой Мировой был на вооружении «кривой кинжал». Вот такой (образца 1907 года):

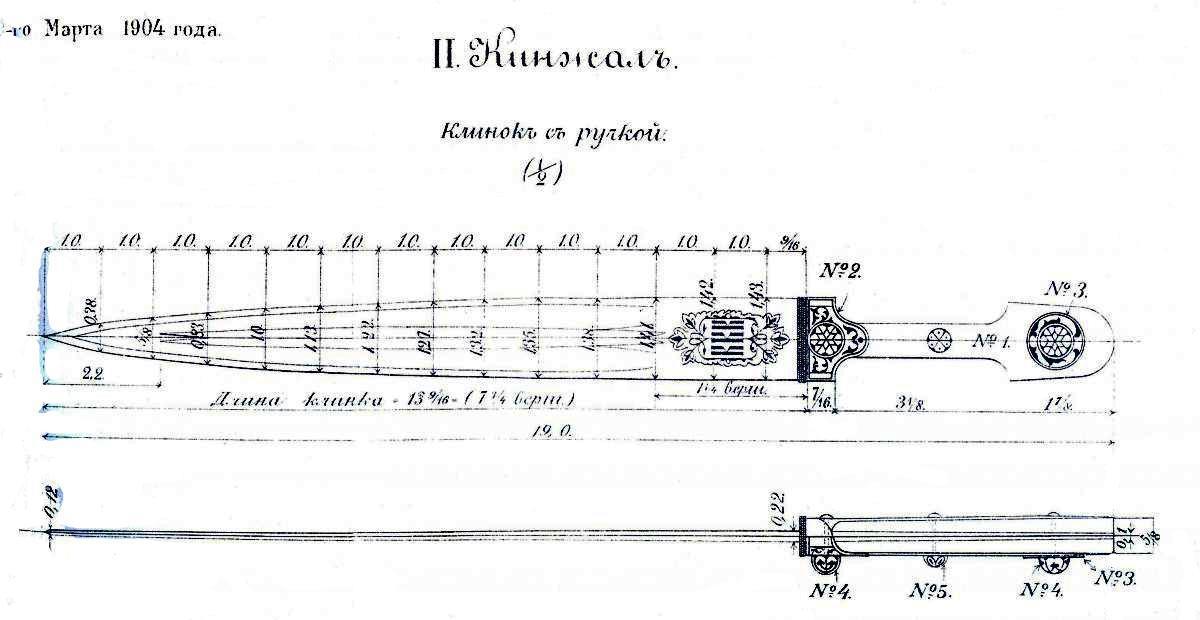

Хотя прямой кинжал тоже состоял на вооружении. Вот его чертёж:

А вот фотография другого штатного кинжала:

Говорят, и фотографии это подтверждают, что пластуны кривым кинжалам предпочитали прямые. Не ясно, что им в них не нравилось. Попробую предположить, что это происходило потому, что нанести таким кинжалом колющий удар довольно сложно – возникает паразитный вращающий момент из-за несовпадения линии приложения усилия и точкой приложения силы. Иногда казаками в качестве кинжала использовались переделки из сломанных шашек. Типа вот такого образца:

Это явно не оружие специального изготовления, а образец, появившийся по принципу «не пропадать же добру» после того, как оружие сломали.

Кстати, по фотографиям можно заметить, что кинжалы были у пластунов скорее вспомогательным оружием. Основным были ружья, а позже – винтовки. Шашек у пластунов в общем не наблюдается. То есть получается, что разведчики-пластуны были больше отличными стрелками, чем специалистами по короткому холодному оружию. Поэтому вряд ли у них были какие-то особые «пластунские ножи» и современные поделки с таким названием правильнее всего назвать «ножами маркетологов», как и многие другие образцы современных типа старинных и традиционных ножей. Хотя это совсем не значит, что рекламируемые изделия не функциональны или бесполезны в теперешней жизни.

Вот ещё одно интересное фото. На поясе у этого заслуженного ветерана явно что-то сильно напоминающее тесак сапёра 30-х годов 19 века:

Аналогичное холодное оружие вот у этих героев Севастополя:

А вот у этих бойцов времён Первой Мировой прямые кинжалы и явно меньшего размера:

Кстати, обратите внимание на патроны на груди…

Явной историчностью могут из современных образцов похвалиться только кортики морских офицеров. История появления кортиков в мире сложна и запутана. Одни исследователи выводят её начало из рапир морских офицеров. Другие – из ножей буканьеров. Третьи – из сухопутных видов короткого холодного оружия. Предпочитаю считать, что все по-своему правы. Так или иначе, но впервые кортики в качестве официального оружия морского офицера появились в нашей стране при Петре I. Вооружались кортиками и в других странах тоже. Они отличались во времени и в пространстве по форме, по длине и, уж конечно же – по оформлению. Как-то так получилось, что в некоторых странах кортиками стали вооружать членов дипломатического корпуса, а потом и других чиновников. Докатилась сиё поветрие и до Российской Империи. Сначала кортиками вооружили авиаторов. Вроде бы нормально – всё же это флот, хоть и воздушный. Вот такой кортик образца 1914 года:

Потом ими стали вооружать железнодорожников, почтовую службу и других. Вот кортик пожарной охраны 1914 года:

Морские офицеры от такого поворота расстроиться не успели – подоспела Революция и с кортиками началась сущая вакханалия. Их то назначали, то отменяли. Всё несколько «устаканилось к 1940 году, когда кортики наконец оставили только военным морякам. Вот кортик СССР образца 1945 года:

Остались военно-морские кортики в строю и сейчас. И не только в нашей стране. Думается, что это продлится ещё много времени.

На суше между тем в начале 20 века с ножами происходили очень занимательные вещи. Виной тому стала Первая Мировая война. Окопные схватки быстро выявили, что винтовки, которые состояли на вооружении всех стран-участниц для окопных схваток явно были не удобны. Пистолетов было очень мало, а пистолеты-пулемёты ещё и вовсе не появились. Начался творческий поиск на местах. В русской спасались кривыми (штатными) и прямыми (нештатными) кинжалами. Во французской армии поиск масс вылился в так называемый «Французский гвоздь». Просто брали подходящий стальной прут. Один его конец сгибали во что-то отдалённо напоминающее рукоятку, а другой расковывали и затачивали. Немцы с одной стороны постарались найти подходящие тесаки, с другой – приступили к разработке пистолетов и пистолетов-пулемётов. И все использовали, разумеется, штыки и штык-ножи. Американцы как всегда долго сидели за океаном и ждали, куда подует ветер чтобы вовремя появиться, чтобы объявить себя победителями. Сидели не просто так, а следили за событиями. Их наблюдения вылились в разработку вот такого клинка для окопных сражений М1917:

С ними они приехали в Европу сделать вид, что воюют. Через год, примерно, проведя натурные испытания они сделали вот такой образец М1918 для своих войск:

У американцев по понятным причинам своей древней традиции не существовало в отличии от европейских настоящих наций. Поэтому, видимо, именно в США особенно развивалось мифотворчество. Нужно заметить, что среди всякого-разного там были и весьма интересные образцы. Настолько, что в СССР даже был издан отдельный сборник таких народных мифов под названием «Голоса Америки». В него вошли наименее кровожадные истории. То есть ни Буча Кэсседи, ни Буффало Била там было не найти. Ничего там не писали и про Боуи с его ножиком. Но говоря о ножах, этот предмет не вспомнить нельзя. Не потому, что он обладал какими-то особо выдающимися качествами, а потому, что он до сих пор старательно раскручивается и мифологизируется торговцами.

Итак, нож Боуи. Вообще-то Боуи было два брата и сам нож придумал старший брат – Ризон Боуи. Рассказывают душещипательно-кровавую предысторию, которая толкнули старшего Боуи подарить своему баламутному младшему братишке большой ножик, но кто ж сейчас разберётся, что там было, а что высосали из пальца рекламщики? Короче вроде бы факт, что Ризан заказал местному кузнецу Джесси Клиффту сделать для младшего братишки большой ножик. Кузнец взял старый рашпиль и отковал из него простой нож. Этот самый нож Ризон и подарил Джиму Боуи, который с ним и прославился, отправив этим ножом на тот свет сколько-то там граждан США. В зависимости от источника, количество граждан сильно менялось со временем, поэтому цифру не назову. Да это и не важно на самом деле. Ни рисунков, ни снимков ножа не сохранилось. Есть только описание, которое сделал сам Ризон Боуи для газетчиков. Примерно такое: «длина клинка была девять с четвертью дюймов (23,5 см), ширина составляла полтора дюйма (3,8 см), одно лезвие, клинок не изогнут, металлическая гарда.» То есть что-то напоминающее тесак с прямым обухом, односторонней заточкой и крестовиной для защиты руки. Вроде мясницкого ножа. Это всё. Никаких полуторных заточек, никаких долов, никаких лезвий типа «лисичка». Ничего.

Первыми «почувствовали рынок» в тот момент вообще не американцы, а англичане. Именно они стали серийно изготавливать и крупными партиями завозить в США большие тесаки. Понятно, что эти ребята знать не знали того Джеймса и нож его никогда не видели. Но, возможно, они как-то свои изделия совершенствовали, добавляя к нему различные полезные элементы. Только к оригиналу они отношения не имели. Когда сейчас отдельные господа говорят о носке клинка ножа типа боуи, то это враньё… или просто незнание. С другой стороны, совершенно понятно, что такую примитивщину впарить покупателю сложно. Поэтому маркетологи просто используют раскрученную в книгах и кино легенду про нож Боуи для того, чтобы продавать вот такие образцы под названием «нож Боуи»:

Основной же причиной успеха этого вида товара думаю можно считать несовершенство огнестрельного оружия тех лет. Револьвер может дать осечку, можно быстро и безрезультатно потратить патроны… всё может случиться. Только нож никогда и никого не подводил.

Однако, если Вы вдруг подумали, не дай бог, что такими вещами грешат только американские торгаши, то Вы глубоко заблуждаетесь. На нашем современном рынке, кроме «ножей пластунов» достаточно всяких «ножей НКВД», «ножей разведчика», ножей водолаза» и прочих «истинно исторических» ножей. Придумано для рекламы? Не совсем так. У них на самом деле есть прототипы в прошлом. Некоторые из этих прототипов уже успели обрасти легендами. Одна из таких легенд – ножи «финка». Самая распространённая ссылка при этом некий «истинно народный» финский нож пуукко. Ещё ссылаются на некие шведские, норвежские, немецкие и прочие зарубежные образцы. Однако, если внимательно посмотреть на изделия наших мастеров, то можно увидеть, что они вполне оригинальны на самом деле. То есть они похожи на свои выдуманные прототипы не больше, чем все эти прототипы похожи друг на друга. Вещь очень простая. Не нужно никогда искать, кто, что у кого подсмотрел. Настоящие мастера никогда так не мыслят. Они просто решают задачу, поставленную Заказчиком. Сходные задачи – сходные решения. Ну, неужели Вы думаете, что, когда мне, конструктору, дают задание, я бегу к разведчикам, чтобы они для меня украли какие-нибудь иностранные чертежи? Это высшая форма идиотизма. Так же мыслят и европейские мастера-оружейники. Все. Дать задание мастеру что-то скопировать – это почти оскорбление. Он не будет делать копию. Он всё равно сделает по-своему. За копировщиками к китайцам с японцами.

Однако факт остаётся фактом – для Красной Армии, внутренних органов и народного хозяйства ножи были нужны. Поэтому мастерам дали задание, и они его выполняли так или иначе. Делали ножи в мелких мастерских, делали и на относительно крупных заводах. Наиболее известными на сегодняшний день являются, наверное, изделия мастеров из Златоуста и ещё одного предприятия из городка Вача, которое до Революции было частным. Именно они стали прототипами для современных поделок, которые и продаются под вышеперечисленными и сходными брендами.

Говорят, что существовали до войны два штатных армейских ножа. Один называют НА-40 (нож автоматчика), другой НР-40 (нож разведчика). Мне до сих пор не ясно, насколько эта информация соответствует действительности. То есть ножи действительно были – многие оригинальные образцы сохранились до сих пор. Но вот их статус – вещь более тонкая. То есть какой-нибудь нож мог действительно выдаваться каким-то товарищам из НКВД, выполняющим те или иные задачи, но это не значит, что он выдавался в качестве личного оружия. Нож мог просто входить в вещевое довольствие… тонкая вещь. Поэтому, да – у моего деда, служившего во время войны в морской пехоте, была «финка» с чёрной деревянной ручкой. И он даже с ней домой как-то вернулся (это потом его бестолковый внук восьми лет от роду умудрился её посеять). Но как она попала к деду – вопрос.

Вот фотографии довоенных изделий. Два верхних ножа сделаны на заводе «Труд» из посёлка Вача, а нижний сделан на Златоустовском инструментальном заводе №259 им В. И. Ленина:

Именно эти ножи и называют сейчас НР-40. Общие характеристики ножа следующие: общая длина – 263 мм, длина клинка – 152 мм, ширина клинка максимальная – 22 мм, толщина клинка максимальная – 2,6 мм, масса – 110 гр. Сталь – У7, материал ручки – дерево.

На ножах производства завода «Труд» ставилось клеймо:

Есть основания полагать, что ножи делались не только для разведчиков и автоматчиков. Такой инструмент мог пригодится и другим категориям служивых граждан. Вот реальное доказательство такого положения вещей. Это нож водолаза:

Он дополнительно снабжён резиновой накладкой для рукояти. Вероятно, промышленностью производились по необходимости и другие образцы. И уж точно много ножей для понятных нужд было сделано партизанами во время войны. А уж сколько ножей было изготовлено полулегально на различных предприятиях с металлообрабатывающими станками из сломанных инструментов! Это даже богу и НКВД не известно.

Вполне понятно, что среди всего этого множества производителей были предприятия с разными технологическими возможностями. Поэтому те же рукоятки могли изготавливаться не только из дерева, но также и из различных видов пластмассы, или резины, или быть наборными. Это не только, как в песенке Высоцкого «трёхцветные», но и по классической технологии Средней полосы – из бересты. Разумеется, иногда делались подарочные и наградные ножи со специальной отделкой и из особых материалов. То есть всевозможные современные необычные образцы вполне могли иметь реальные прототипы в прошлом.

Отдельной строкой в истории советских ножей идёт один добровольческий уральский танковый корпус, созданный в 1943 году. Да. Та самая «Дивизия чёрных ножей». Для всех её бойцов мастера из Златоуста сделали те самые чёрные ножи. Рукоять была эбонитовая, а клинок воронёный. В остальном всё тот же НР-40. Говорят, вот это один из них:

Моя оговорка про «говорят» неспроста. Дело в том, что в настоящее время многозначный бренд по названием НР-40 стал настолько популярен, что искусственно состаренные подделки стали штамповать массово. Естественной стала и ответная реакция. То есть появились доморощенные «эксперты». Правда свой статус они подтвердить не могут ничем кроме вызывающего поведения на всевозможных специализированных форумах, но широко бывают признанными в узком кругу любителей. На самом деле, когда некто уверенно берётся определить подлинность такого изделия по фотографии, то это уже вызывает сомнения. Ведь во время войны, в связи с проблемами по снабжению сырьём, квалифицированной рабочей силой и прочими особенностями военного времени, на предприятиях могло много чего происходить. Поэтому без серьёзного анализа вплоть до лабораторных исследований образцов что-то говорить уверенно мне представляется самонадеянным. Даже когда речь идёт о крупных предприятиях. Сейчас же известно, что для того, чтобы обеспечить ножами своих сотрудников тот же НКВД обращался для изготовления небольших партий к неспециализированным заводам и мастерским типа судостроителей, паровозных депо и прочего. Что там делали, из чего и кто – вопрос, который может навсегда остаться без ответа. Есть, например, информация, что на на заводе в городе Колпино Ленинградской области на Красногвардейском медико-инструментальном заводе в 1943 году было выпущено какое-то количество ножей, которые к ножу НР-40 отношения не имели. Внятной информации, что это были за изделия по-сути нет. Но «Красногвардейцы» в продаже есть. Что там подделка, а что настоящее – бог не разберёт, а НКВД закрыли.

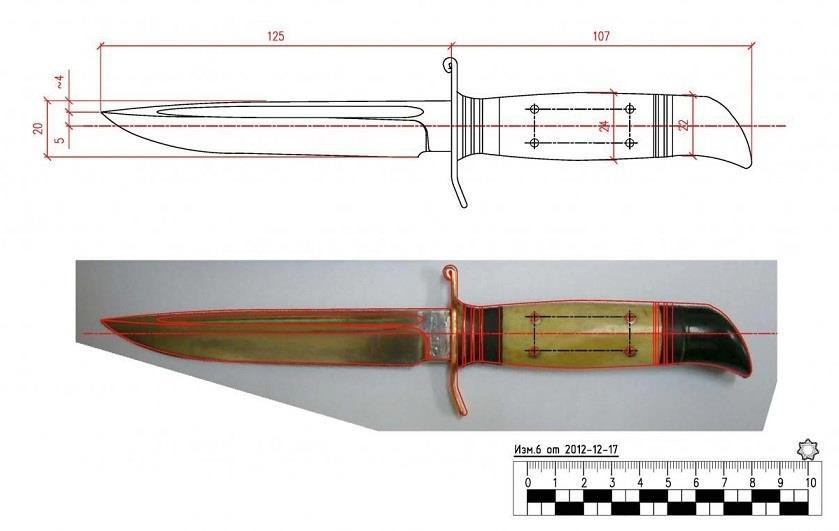

Например, в сети можно встретить вот такой чертёжик с рекомендациями, как сделать относительно правильный «нож НКВД» и при этом не попасть под статью:

И делают ведь! Фотографии таких изделий вперемешку с подлинными образцами просто заполонили интернет. Как к этому относиться? Точнее – что из этого можно вынести для практики жизни, так сказать? На мой взгляд первый вывод вполне прост – наши предки перед войной создали оригинальное изделие, которое до сих пор востребовано именно в силу комплекса своих потребительских свойств. Честь им и слава. Нужно делать «реплики»? Думаю – да. Это лишь поддержит память об этих людях.

Нельзя рассказать обо всех изделиях времён войны. Но ещё одно упомянуть просто нужно. Ещё один легендарный нож. Нож «Вишня». Говорят, что в 1943 году на основе НР-40 в Златоусте был разработан другой нож – он и есть та самая «Вишня». Но по этому вопросу имеются обоснованные возражения и возможно, что нож сделали значительно позже. То есть сильно после войны. Название произошло от клейма в виде прописной заглавной буквы «Р», которая очень похожа на вишенку с черенком:

Длина ножа – 270 мм, длина клинка – 158 мм, масса – 150 гр. Ручка – пластик. Ножны – кожа. Выглядит вот так:

Таким образом вопрос «зачем» по отношению к ножам времён войны имеет множество ответов и все они правильные. Так как эти ножи были универсальными. Не по конструкции, а по применению.

Вопрос об универсальности ножей чисто конструктивной встал уже после войны. Причём встал, чтобы провалиться. То есть на сегодняшний день для силовых структур выпускается множество узкоспециализированных ножей... вроде бы. Так как тем же «стропорезом» старого образца в бою можно наносить просто жуткие ранения. Но это всё же – мелочи. Универсальность ножа захватила умы. В результате появились такие странноватые вещи, как стреляющие ножи.

Вот американский стреляющий нож (один из них). Называется «Аrsenal RS-1»:

По сути это нож, который поженили с мелкокалиберным револьвером. Патрон обычный – 5,6х10,7 мм. Вот фото с «пульками». Здесь хорошо видно устройство:

Стреляет эта штука в сторону лезвия, как вы, наверное уже поняли. Ствол выше лезвия. На этом фото видно ещё одна интересная деталь этого ножа. Это острый шип, который конструктора разместили выше ствола. Его назначение простое – чтобы пользователь ножика случайно себе палец не отстрелил... кое о чём свидетельствует:

Несколько иным путём пошли «наши китайские товарищи», которые ещё в 90-х поставили на вооружение своему «спецназу» стреляющий нож собственной разработки. Это «QSB-91»:

Китайцы ограничились четырьмя зарядами, но помощнее – 7,62х17. Заморачиваться с барабаном тоже не стали, а снабдили каждую пульку своим персональным стволом. Получилось по две штуки с каждой стороны от лезвия. В целом покруче, чем у американцев получилось. Вот здесь понятно, как это зарядить:

КГБ тоже заказал нашим оружейникам стреляющий нож. Это произошло немного раньше — в середине 70-х. За дело взялись сразу двое. В результате появился вот такой ОЦ-54:

Но он проиграл в соревновании другому изделию. При разработке Рафаил Хлынин, как и его коллеги, решил не гнаться за количеством выстрелов. Решил, что хватит и одного. Тут ведь главное – попасть именно с первого выстрела. Второго сделать тихо уже не получится. А чтобы уж было наверняка патрон взяли мощный. В первом варианте это был СП3, а во втором – СП4 (7,62х40). Так на вооружении войск специального назначения и появился НРС-2 (нож разведчика специальный). Кроме того, что им можно было резать, колоть, пилить и стрелять, добавили возможность перекусывать стальную проволоку, снабдив кусачками ножны:

На первый взгляд наши, по сравнению с вероятными партнёрами, задачу решили не лучшим образом. Действительно – выстрел всего один, перезаряжать долго. Однако стоит немного подумать. Ножи-то для спецназа, а и у китайцев, и у американцев патроны в них используются обычные. То есть при выстреле происходит грохот и вспышка. Отсюда простой вопрос – а на хрена такой ножик вообще нужен? Так можно из обычного пистолета пальнуть– шум одинаковый. Пистолет даже получше будет – у него калибр больше и держать его удобнее. В отличии от иностранных в нашем ноже используется мощный СП-4. То есть специальный патрон. Это потому, что он предназначен для бесшумной и беспламенной стрельбы. Его пуля с 20 метров любую каску пробивает насквозь. Общие характеристики следующие: длина клинка – 158 мм, общая масса ножа с ножнами – 570 гр, масса только ножа – 360 гр.

То есть в данном случае история ножей совершила спиральный подъём. Если при появлении огнестрельного оружия к пистолетам приделывали ножи, то сейчас делают наоборот. Что там будет дальше– не знаю, но знаю точно одно – век ножа не закончен и вряд ли когда-нибудь закончится. Говорят, что труд сделал из обезьяны человека. Я знаю, над чем она трудилась – ножик себе делала!