Один бой бронебойщика Лысенко

Автор: Евгений Крас"

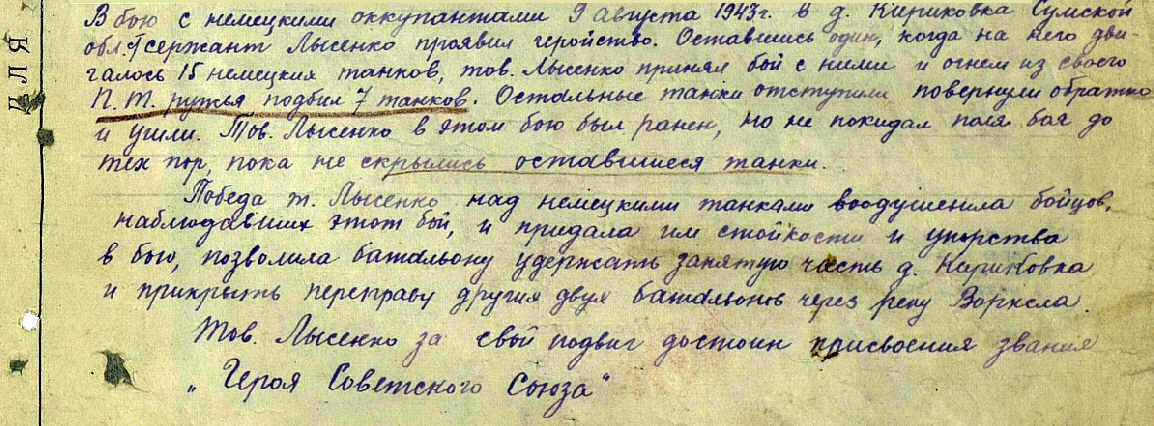

Это фрагмент наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза Ивану Тимофеевичу Лысенко. И он получил свою Золотую Звезду и Орден Ленина в далёком 1944 году. Но шесть строк описания подвига сказать обо всём могут лишь военному. Что могут понять здесь "простые" люди? Как объяснить, как показать запредельное напряжение человека в нечеловеческих условиях сделавшего то, что не предусмотрено никакими уставами, что сделать просто невозможно... а он сделал.

Я могу лишь попробовать это сделать и попросить понять... почувствовать это. Захотите ли вы для этого ненадолго оторваться от ваших жутко драматичных дуэлей - вам решать.

Первый вопрос, который возникает, когда читаешь строчки на пожелтевшем листке - а как вообще получилось, что Лысенко оказался один против танковой армады? И как ему удалось не только остаться в живых, но и победить?

Два вида противотанковых ружей были в пожарном порядке были разработаны в самом начале Великой Отечественной войны не от хорошей жизни. Это были ПТРД и ПТРС. Первое было однозарядным, второе – полуавтоматическим пятизарядным. Второго типа ружей было меньше, но Лысенко был вооружён именно таким. К 1943 году была отлажена система использования этого оружия в войсках. В составе стрелковых батальонов были сформированы взводы бронебойщиков. На вооружении такого взвода имелось по штату 18 ПТР. Старший сержант Лысенко был заместителем командира такого взвода. Взводы были поделены на отделения. Отделение могло действовать либо в составе взвода, либо самостоятельно. В бою отделение по уставу должно было «выбрать огневую позицию, оборудовать её и замаскировать; быстро изготовляться к стрельбе, а также метко поражать бронемашины и танки противника; в ходе боя скрытно и быстро менять огневую позицию». Хотя, разумеется это только основное назначение. ПТР был оружием достаточно универсальным и кроме этого, бронебойщики занимались уничтожением долговременных огневых точек, низколетящих самолётов противника. Использовались они также для противоснайперской борьбы. Но главная их цель – бронетехника врага.

Если с бронемашинами всё было понятно, то с танками к 43 году стало уже сложнее. Немцы, понеся от подразделений бронебойщиков в 41 и 42 годах большие потери, разработали новые тяжёлые танки – «тигры» и «пантеры», а имевшиеся на вооружении Т-III и Т-IV существенно нарастили броневую защиту. Бороться с этими машинами стало значительно труднее, но боролись и успешно. Даже экипажи тяжёлых танков не могли чувствовать себя в безопасности. Например, в истории Великой Отечественной войны есть пример успешного боя бронебойщика по фамилии Ганжа из 151-го стрелкового полка с тяжёлым «тигром». Боец подпустил танк на короткую дистанцию, но с первого выстрела по фронтальной проекции остановить его не удалось. Ганжа укрылся в окопе, пропустил танк над собой и выстрелил в корму. Безрезультатно. Он сменил позицию и выстрелил в борт. Танк загорелся. Такие "дуэльные" случаи борьбы с тяжёлыми танками немцев были единичными, однако сосредоточенный прицельный огонь трёх-четырёх ПТР по одному танку как правило приводил к его уничтожению. Били по смотровым щелям, ходовой части, оружию и другим уязвимым местам, которые есть у любой машины.

Исходя из этого и строилась тактика ведения боя расчётами ПТР. В зависимости от характера местности размещение ПТР могло быть разным, однако были и общие требования. Огонь открывался с наиболее эффективной дистанции; для танков это было от 250 до 400 метров. С учётом усиления бронезащиты танков противника дистанция открытия огня могла снижаться до 100-150 метров. При этом желательно было вести огонь в борт или корму. Разумеется, все бронебойщики изучали уязвимые места вражеской техники по соответствующим инструкциям. В обороне бронебойщики обычно размещались углом на дистанции 25-40 метров друг от друга. При этом каждый расчёт подготавливал до трёх запасных позиций. Это было очень важно, так как для противника они были приоритетной целью и по ним открывали огонь из всех видов оружия, вплоть до артиллерии. Они были «предпоследней» силой, способной остановить танк. Дальше были только гранаты и бутылки с горючей смесью.

Начался август 1943 года. Курская битва перешла в фазу разгрома и уничтожения фашистов. Обстановка менялась стремительно. 600-й полк 147-й стрелковой дивизии 27-й армии Воронежского фронта подполковника Соколова в районе сёл Кириковка и Старая Рябина натолкнулся на сильное сопротивление. На пути полка встали не абы кто, а части панцер-гренадёрской дивизии «Великая Германия» генерал-лейтенанта Вальтера Хёрнлайна. Стрелковый полк временно перешёл к обороне – противник отчаянно контратаковал, стараясь вернуть потерянную железнодорожную станцию Кириковку, в которой немцами во время бегства были брошены склады боеприпасов, много техники, включая танки, которые даже не успели снять с железнодорожных платформ и лагерь военнопленных. Потрёпанное элитное фашистское подразделение спешно пополнялось личным составом и техникой, которую прямо с железнодорожных платформ бросали в бой.

Выдержать удар такой мощи стрелковому полку было очень сложно. Линия обороны была слишком велика и скромные противотанковые средства Соколову нужно было размещать без ошибок – они слишком дорого стоили.

Наверное, никто не предполагал, что на позицию, которую занимали всего два расчёта бронебойщиков, навалятся сразу 15 вражеских танков. Немцы сделали высокую ставку, сосредоточив в одном месте такой мощный бронированный кулак и всерьёз рассчитывали на успех, но 9 августа на пути их плана встал бронебойщик старший сержант Иван Лысенко со своим ПТРС.

Артподготовка немцев перед атакой и расчёт второго ПТРС погибает, не успев сделать ни одного выстрела. Теперь против бронированного клина немецких танков остался только один бронебойщик.

Лысенко выбрал отличную позицию, и немцы его не видели. Зато он их видел отлично и отлично знал их уязвимые места. Два выстрела с «кинжальной» дистанции и встали два танка. Клин продолжал быстро приближаться и в третий танк Лысенко выстрелил почти в упор. На танке с оглушительным грохотом взорвался боекомплект – во все стороны разлетелись обломки бронированной махины. Ружьё было повреждено, а сам старший сержант получил контузию. Первое, что он увидел, придя в себя – наползавший на него четвёртый немецкий танк. Неожиданное, но верное решение пришло мгновенно – Иван быстро забрался на броню!

Вражеская пехота, занятая перестрелкой с нашими бойцами, своим танкистам помочь не могла и бой Лысенко с танком превратился в поединок. Танкисты отчаянно маневрировали, пытаясь сбросить старшего сержанта, а он пытался удержаться и найти способ уничтожить врага. Но у Лысенко не было для этого ничего. Секунды текли, как часы… вот и разбитая позиция второго ПТРС. В эту секунду Иван видит, что ружьё осталось целым, а в руке у второго номера снаряженная «пачка»! (так называлась упаковка из пяти патронов, которыми заряжали ПТРС).

Сержант прыгает с танка прямо в окоп. Танк продолжил движение. Наверное, танкисты успели обрадоваться, что избавились от «наездника», но это продлилось всего две-три секунды. Именно столько понадобилось опытному бронебойщику, чтобы зарядить вновь обретённое оружие и всадить в корму уходящего танка бронебойно-зажигательный снаряд. Танк быстро вспыхнул… но бой ещё продолжался.

Иван подхватил ружьё и сумку с патронами и сменил позицию. Два-три выстрела по вражеским танкам и снова смена позиции. Немцам никак не удавалось достать неуловимого бронебойщика. Вот подбит ещё один танк, за ним ещё два… Всё. Фашисты не выдержали. Потеряв половину своих танков, они решили за благо унести ноги с этого места. Иван с ненавистью смотрел им вслед и пытался перевязать свою раненую руку. Он не стрелял им вдогонку – просто патронов больше не было…

Этот бой был закончен, но до Берлина было ещё далеко и поэтому война продолжалась. Герой Советского Союза старший сержант Иван Трофимович Лысенко прошёл её до конца и демобилизовался в конце 1945 года. После войны он жил и работал в посёлке Щербиновский Краснодарского края.