Можно ли верить памятникам былого?

Автор: Михайлова Ольга

Очень часто можно услышать мнение, что седая старина донесла до нас лживые тексты с позднейшими вставками, и всё в веках переврано и искажено. Но не экстраполируем ли мы собственные представления на дни былого? Ведь даже по казавшейся мифической поэме Гомера Шлиману удалось найти древнюю Трою. В те времена даже на стене, судя по Конфуцию, писались только поучения...

Нет, в веках, конечно, искажения случались, но рассмотрим конкретный случай. Искажали ли священные тексты евреи, чьи писания лежат в основе двух мировых религий?

Отметим для начала, что в те века знание письма было во многом сакральным. В книге пророка Исаии «иодеа гассефер» – «знающий письмо» – это очень высокий статус. Под писцом разумели прототип современного ученого. Вот что, например, говорится о софере Ездре: «Он был софер, рука Господа Б-га была над ним, потому что он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень». Явно же не хухры-мухры.

Переписка же священных текстов была школой, в которую так просто не попадешь. Это был особый клан, класс, каста. И помимо скрупулезной оценки побуждений к занятию письмом, в ней имелись сотни отягощающих предписаний касательно самого процесса письма. Ничего подобного писцы греко-римского мира не знали. Пишущий Тору как бы священнодействовал: он освобождался от обычных религиозных обязанностей, ибо считалось, что переписывание Библейского свитка помогало восстановлению прерванного гибелью Иерусалима храмового культа.

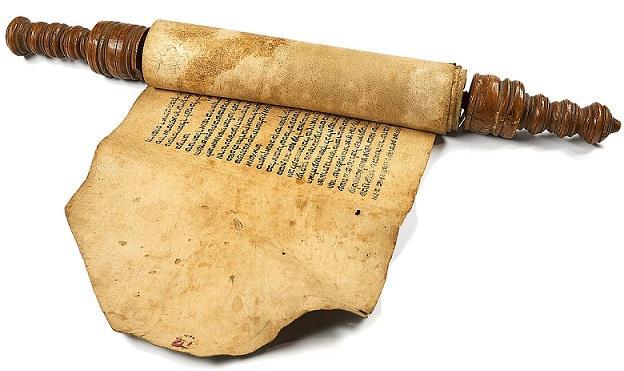

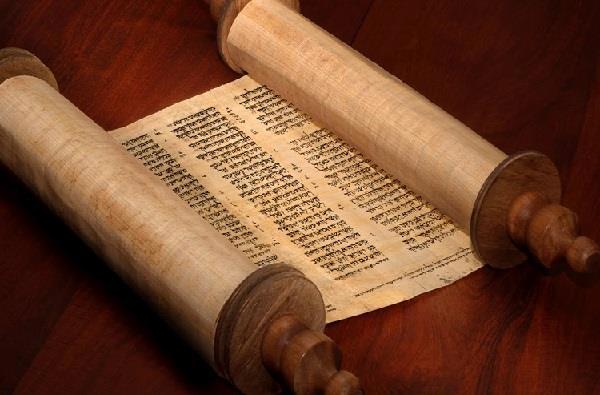

Ну а сам процесс работы? Писец сначала расчерчивал пергамент. На свитке намечались колонны письма, «делатот» – двери, створки, окруженные чистыми полями. Чистое верхнее пространство равнялось ширине двух пальцев, нижнее – трёх. Линии были составной частью книги и проводились режущим инструментом в виде царапин. Затем писец аналогом карандаша намечал будущий текст, который трижды проверялся «цензорами», потом его вычитывал второй писец, который и обводил написанное аналогом чернил.

Особое внимание привлекало начертание четырёхбуквенного имени Б-га. Механическое писание тетраграмматона вообще не допускалось. Если софер имел намерение написать «Иегуда», но случайно опускал букву «далет», то должен был провести стилом по написанным четырем буквам и освятить их. Речь идет о случае, когда в оригинальном манускрипте стояло «Ягве». Хотя вычищение отдельных слов и буквы было допустимо, имя Б-га никогда не выскабливалось. Только в подлежащих уничтожению книгах предварительное вычищение имен Б-жьих считалось допустимым. Впоследствии имя Б-га передавалось рисунком, фигурою из сочетания буквы йод с венцом и подстрочною чертою.

Совершенное письмо требовало идеальной графики букв. Долгом еврейского писца было детальное воспроизведение текста вплоть до механического копирования. Имела значение каждая ничтожная черта, и упаси Б-г, чтобы муха, сев на коронку только что написанного далет, не стерла его и не превратила в реш. Талмуд описывает ужасный случай, когда ошибка писца в словах «тов меод», «хорошо весьма», превратилась при переписке в «тов мовед», «хороша смерть». Случилось землетрясение. Что? Совпадение? Не думаю. В любом случае, при таком отношении к тексту мух ловить не будешь. Замечательно, что в день писец не мог переписать больше одной колонки текста: считалось, что у него может "замылиться глаз".

Талмуд также определял и допустимое число погрешностей в колонке письма: две ошибки ещё исправляются, а три ведут к сокрытию свитка в земле, его закапывали в кувшине, по сути, "хоронили".

При такой системе переписывания разночтения между оригиналом и копией практически исключались, господа.