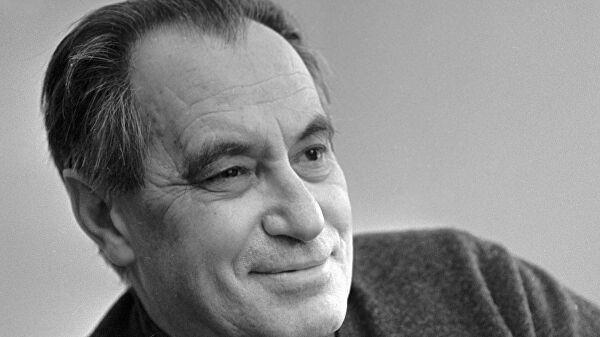

ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Валентин Петрович Катаев (28 января 1897 — 12 апреля 1986)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Писатель, поэт, киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. Ученик Ивана Бунина, основатель и главный редактор журнала «Юность» (1955—1961).

ЦИТАТЫ

Литература — это вечное сражение. Сегодня я всю ночь сражался со словом. Если вы не победите слово, то оно победит вас. Иногда ради одного-единственного прилагательного приходится тратить несколько не только ночей, но даже месяцев кровавого труда. Запомните это. В диалоге не должно быть ни одного необязательного выражения. К диалогу надо прибегать только в самых крайних случаях: диалог должен быть краток, работать на характер персонажа и как бы источать терпкий запах...

Антагонизм литературных направлений. Не выдумка ли это? По-моему, не существует никаких литературных направлений. Есть одно только направление в искусстве: всепокоряющая гениальность. Даже просто талант. И — воображение.

Никогда не смейте просить поэта прочесть что-нибудь старое, вчерашнее. Нет хуже оскорбления. Потому что у настоящего мастера каждая новая вещь должна быть лучше прежних. А если она хуже, то, значит, поэт кончился. Или во всяком случае — кончается.

Я уже давно – хотя и смутно – понимал, что уметь составлять стихи ещё не значит быть поэтом. Лёгкость версификации уже перестала обманывать меня. Внешний вид стихотворений, так отличавшийся от прозы, со своими отдельными четверостишиями, особым щегольством типографской верстки, с тремя звёздочками, многоточиями и другими общеизвестными ухищрениями хотя и продолжал оказывать на меня гипнотическое действие, но временами уже начинал раздражать. У меня даже зародилась глупейшая мысль, что можно в маленькую ученическую тетрадку «для слов» записать попарно все существующие рифмы, затем вызубрить, как таблицу умножения, все существующие стихотворные размеры — ямбы, хорей, амфибрахии, — что, в общем, не составляло большого труда, — и дело в шляпе! Что же касается самого содержания, то оно общеизвестно и вполне доступно: мечты, грёзы, печаль, тоска, любовь, сад, луна, река, свиданье, страсть, цветы, осень, весна, зима, реже лето, поцелуй, ночь, утро, вечер, реже полдень, измена, горькая судьбина… Мало ли чего! Разумеется, в большом количестве море, волны, заливы, бури, чайки, — но всё это вообще. Даже очень может быть бухта. Но бухта вообще. Не подлинная, а книжная. Не вызывающая никаких особенно ясных представлений.

Но тут была, во-первых, не бухта, а бухточка и, во-вторых, не вообще бухточка, а скалистая, то есть такая, какую я много раз видел где-нибудь в Аркадии или на Малом Фонтане и любовался ею, никак не предполагая, что именно она и есть предмет поэзии. Чайка была тоже не абстрактная чайка книжных виньеток и концовок, а вполне реальная черноморская чайка — подруга большефонтанского маяка, – в данном случае севшая в скалистой бухточке, как поплавок, – сравнение, буквально сразившее меня своей простотой и почти научной точностью: уж я ли не знал, как плавает в морской воде двухцветный, наполовину красный и наполовину синий, пробковый поплавок — такой лёгкий, устойчиво покачивающийся на прибрежной волне, с торчащим кончиком гусиного пера.

Бунин открыл мне глаза на физическое явление поплавка, имеющего — по-видимому! — такой же удельный вес, как и чайка со своими полыми костями и плотным, но чрезвычайно лёгким, просаленным, непромокаемым опереньем, как бы пропитанным воздухом.

Вода, серебристой струею сбегающая с розовых, тоже непромокаемых лапок, была так достоверна, — теперь бы я сказал: стереоскопична, — словно я издали смотрел на неё в хороший морской бинокль, увеличивающий раз в пятнадцать.

Я увидел чудо подлинной поэзии: передо мной открылся новый мир. В тот же вечер я попросил папу купить мне книгу стихотворений Бунина. Отец посмотрел на меня сквозь пенсне глазами, на которые — по-моему — навернулись слёзы умиления: наконец его оболтус взялся за ум. Он просит купить ему не коньки, не футбольный мяч, не духовой пистолет, не теннисную ракетку, а книгу. И не «Шерлока Холмса» Конан-Дойля, не «Тайну жёлтой комнаты» Гастона Леру, а прекрасную книгу русского поэта. Быть может, это был единственный подлинно счастливый день в его жизни. Отцы это поймут. А дети тоже поймут. Но не теперь, а со временем.

Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах и живя там столько, сколько живётся, а как только надоест — отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым. Ничего лишнего.

Нас окружает больше предметов, чем это необходимо для существования.

Писатели восемнадцатого века — да и семнадцатого — были в основном повествователи. Девятнадцатый век украсил голые ветки повествования цветными изображениями. Наш век — победа изображения над повествованием. Изображение присвоили себе таланты и гении, оставив повествование остальным. Метафора стала богом, которому мы поклоняемся. В этом есть что-то языческое. Мы стали язычниками. Наш бог — материя… Вещество… Но не пора ли вернуться, к повествованию, сделав его носителем великих идей?

Я заметил, что человека втрое больше мучает вид предмета, если он не знает его названия. Давать имя окружающим вещам — быть может, это одно и отличает человека от другого существа.

Работать регулярно — моя мечта. В этом отношении всегда завидую Алексею Толстому. Мне когда-то Бунин сказал: «Самое важное — это преодолеть отвращение к листу чистой бумаги…» Особенно завидую Горькому. Он работает, как часы: пишет очередную вещь, в то же время пишет статьи, письма. Он человек — общественно наполненный. А мы? Большое преступление со стороны Бабеля, такого талантливого писателя, большое преступление — и перед читателем, и перед литературой — за всё время написать всего десяток печатных листов! Мы пишем позорно мало. Рекордно мало. Больше! Мы часто считаем это признаком хорошего литературного тона. Мы почти не пишем писем. А между тем возьмите Льва Толстого…

Медлительность писательских темпов — в значительной мере зависит от неясности мировоззрения и ещё… (что скрывать!) от некультурности. Художник должен работать быстрее.

Писатель не зря зовется художником слова. Тем же, чем цвет (краска) для живописца, звук для композитора, тем же, чем объём и пространство являются для скульптора и архитектора, — тем же самым является для писателя слово. Но слово богаче. Слово содержит в себе не только элементы цвета, ритма, звука, пространства и времени, слово не только является образом (ибо бывает слово — образ), но слово прежде всего есть мысль. И это — главное. Вот почему любовь к слову — необходимое качество, без которого писатель становится ремесленником.

Каждое слово у писателя несёт громадную смысловую нагрузку. Слово не может быть поставлено так себе, для заполнения ритмической пустоты, для «количества». Слово не может вколачиваться в художественную ткань «на затычку».

Каждому прозаику должна быть свойственна своя, особая, неповторимая музыкальная интонация. Если писатель не слышит того, что он пишет, то его не услышит и читатель. Читатель услышит лишь монотонный, беглый стук пишущей машинки. Мопассан считал, что для писателя в первую очередь необходимо зрение. Я считаю, что для писателя в первую очередь необходим слух. Подчеркиваю — в первую очередь. Это не значит, что зрения не надо. Зрение — тело. Но слух — душа. Отсутствие музыкального чутья превращает даже самое «добротное» литературное произведение в более или менее талантливый протокол. Отсюда проистекают и скука, и серость, и посредственность.

Интеллектуальное «наплевательство» на всеобщее мнение: самая редкая смелость, какую я когда-либо встречал, и, только обладая этим даром, можно создавать оригинальные вещи…

Как создается книга? Я считаю, что раньше всего появляется тема. Появляется и начинает мучить писателя. По мере того как она укрепляется в сознании, возникают и созревают образы людей, вещей, элементы будущего пейзажа. Сначала всё это отрывочно, не связано, потом становится компактней, складывается в сумму впечатлений, которые давят на художника, требуют воплощения. И он уже не может ни о чём другом думать, ничем другим заниматься. Такое творческое самочувствие — самое главное для художника.

Что такое замысел? Как он возникает у писателя? Этого никто не знает. Всё совершается почти неощутимо. Масса жизненных фактов проходит мимо вас. Вы что-то прочли, увидели, услышали — всё скользит мимо. Но вдруг что-то останавливает ваше внимание, происходит нечто вроде электрической вспышки. Какое-то «внутреннее зажигание» от внезапного соприкосновения вашего сознания с внешним явлением, в котором есть для вас что-то важное. Вы чувствуете — вот то, что мне надо! И «оно» входит в ваше сознание, словно патрон в обойму, и должно выстрелить. Проходит некоторое время, «оно» созревает и выстреливает — появляется книга. Но может и не выстрелить, может «залежаться» в обойме — тогда никакой книги не будет.

Во мне вечно, и раньше и сейчас, бродит масса сюжетов, которые ещё не отстоялись; может быть, они не отстоятся никогда. Я охотно отдаю их другим, как в своё время отдал Ильфу и Петрову сюжет «Двенадцати стульев». Я вижу — тема хорошая, но не моя. А я беру тему только тогда, когда чувствую, что могу писать, движимый чем-то изнутри, без малейшего напряжения.

Чем глубже писатель сумеет войти в жизнь своего героя, перевоплотиться в него, тем правдивей и жизненней будет созданный им образ.

Как рождается деталь? Деталь — самое первоначальное впечатление. Это — первое живое наблюдение. Вот вы входите в комнату. Самое первое, свежее и непосредственное впечатление от этой комнаты и будет деталью, характеризующей её. Опять вспоминается Чехов, сказавший, что его поразило в одном ученическом сочинении определение моря: «Море было большое». И правда, вот вы увидели море: первое, что вам приходит в голову — это то, что оно большое, огромное. Нужно всё время воспитывать в себе свежее восприятие жизни. Смотреть на вещи, как будто вы увидели их в первый раз. При этом важно не только зрительное ощущение, но и внутреннее. Важно обязательно докопаться и до главного. Вот меня раздражает человек — это первое ощущение, но пока я не открою чем — я не успокоюсь.

У молодых писателей есть ошибки, часто происходящие от дурного вкуса, но дурной вкус — это вещь преходящая. Когда вкус разовьётся, станут нестерпимыми литературные штампы.

Во время нашей молодости были штампы, над которыми мы смеялись. Нельзя было писать, например, «дождь барабанил по стеклу» или «косые лучи заходящего солнца». А сколько, к сожалению, штампов появилось сейчас?! Они — самое ужасное!

Для того чтобы пришла настоящая внутренняя сложность, надо стараться писать очень просто. Именно простота позволяет выразить свою мысль наиболее точно, коротко и сильно. Это и есть литература.

Я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звёзды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее...

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***