20 кг золота

Автор: Евгений КрасНе знал, как назвать эту заметку и подумал, что самая интересная «замануха» – это когда про золото. Нет, никакого обмана – золото действительно есть и даже больше, чем 20 кг. Эта цифра промелькнула, когда очередные раскопки только начинались. Потом ещё кое-что нашли, взвесили тщательнее, вывернули карманы у землекопов и охраны (шучу) и оказалось, что золота целых 23 кг с гаком! Сразу понятно, что серьёзные люди в этом месте похоронены. Сейчас историки говорят, что эта скифская династия из Тувы правила на юге Сибири более 600 лет. Я уже упоминал про это место под названием «Долина царей» (Хакасско-Минусинская котловина) в заметке «Салбыкская пирамидальная загадка».

Понятно, что дело серьёзное. А тут ещё Тыва – родина сами понимаете кого. А он «до кучи» ещё и Председатель «Русского географического общества»! Это вам не «хала-бала». Так что сами понимаете, кто сам лично проявил интерес и своими собственными руками, понимаешь… в общем – всё на самом высоком государственном уровне:

Коротко о главном – Главный не приезжал. Но всё равно – всё очень серьёзно.

В общем раскопки стали известны под названием «Аржан» (кое-где пишут «Аржаан»… не знаю, как правильно) и шуму наделали много. Самые известные площадки две – Аржан-1 и Аржан-2. Погребение Аржан-1, которое раскопали ещё в 1971-74 годах М.П. Грязновым и М.Х. Маннай-оолом оказалось разграбленным ещё в древности (его ещё и осквернили до кучи по-своему, но это - другая тема). Это очень большой комплекс. Достаточно сказать, что в его составе было найден 71 сруб-склеп из брёвен лиственницы. Аржан-2 немного поменьше, но зато его никто до археологов не трогал. Его выбрали из кучи известных древних могильников почти случайно – просто оно сильно пострадало во время строительства дороги, поэтому и решили в 1998 году провести там раскопки. Работа в поле и в лабораториях продолжалась до 2002 года. Вот именно там и нашли золото. Да ещё какое золото! Специалисты просто ахнули – уровень технологий намного круче западного скифского крыла и Крыма. Археологи с историками признали – греки с таким мастерством и рядом не сидели. Художественный уровень также на высоте. Одно изделие в виде свернувшейся в клубок пантеры даже запатентовали в качестве символа культурного наследия республики Тыва. Вот она – эта пантера:  Её нашли в захоронении Аржан-1… спокойно – это не золото, а бронза. Да и похожие изделия находили уже раньше. Вот это, например (иногда и его тоже используют, как символ...):

Её нашли в захоронении Аржан-1… спокойно – это не золото, а бронза. Да и похожие изделия находили уже раньше. Вот это, например (иногда и его тоже используют, как символ...):

Но всё же я с выбором согласен – сами видите – это само совершенство.

Главная интрига заключалась в том, что «до того, как» считалось, что скифы приехали в эти края из Причерноморья. А тут вот – нате – и всё совсем даже наоборот. И теперь получается, что ехали они совсем даже отсюда, из Тывы – в зад, то есть на запад. Кстати, именно это и было написано у Геродота, но ему почему-то не верили. Оказалось – всё верно, именно здесь, в Тыве, скифы процветали аж три тысячи лет тому назад. Причём – сомнения прочь! Раскопки начались аж в 1998 году, закончилось в 2002 году, а исследования только что завершились, да и то - не до конца. Сейчас ещё не закончена работа по восстановлению портретных изображений по методу Герасимова. Но и без этого дел сделали просто уйму. То есть – всё проверили и не по одному разу. Так что, если кому хочется своими глазами увидеть блеск золота – добро пожаловать в Национальный музей Тувы. Там на основе выставки вроде уже есть постоянная экспозиция.

Вот, кстати, как видели птички Аржан-1 до начала раскопок: Аржан-2 исследовали Константин Владимирович Чугунов и его коллеги из Германского археологического института профессор Герман Парцингер и доктор Анатолий Наглер. Немцы - люди очень серьёзные хотя бы потому, что это они раскопки оплатили. Чугунов же один из самых известных археологов, и он со своей командой вообще сделал столько, что хватило бы ещё на пару серьёзных команд, А Парцингер кстати, это тот самый немец, который участвовал в раскопках Чичабурга, про который я уже здесь писал. Он же проводил раскопки кургана Барсучий лог, которые правда в смысле результатов оказались провальными. Но сейчас не про них... Вот так выглядел Аржан-2 до раскопок:

А вот это фотки отдельных элементов с земли:

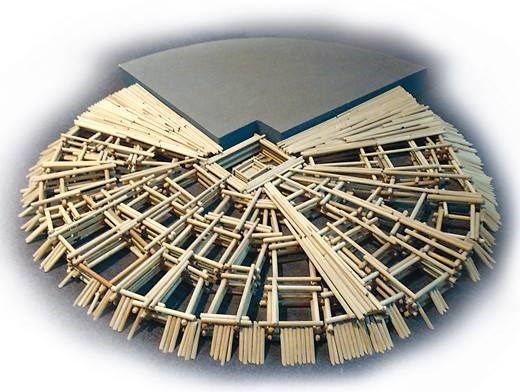

На фото хорошо видно, что Аржан-2, как и Аржан-1 является погребальным комплексом, а не одной могилой. Он, по-видимому, использовался для похорон знатных людей в течении довольно длительного времени. Главное захоронение в центре археологами в нём обозначено, как захоронение номер пять. В нём обнаружили двойной склеп из брёвен лиственницы. То есть внутри сруба был ещё один сруб. В склепе оказалось два тела, лежащие на левом боку (говорят, что это главный признак "андроновской культуры"). Одно принадлежало немолодому воину, другой скелет – женский. Нужно полагать - его жена. Вот фото вскрытия крыши склепа:

На фото хорошо видно, что Аржан-2, как и Аржан-1 является погребальным комплексом, а не одной могилой. Он, по-видимому, использовался для похорон знатных людей в течении довольно длительного времени. Главное захоронение в центре археологами в нём обозначено, как захоронение номер пять. В нём обнаружили двойной склеп из брёвен лиственницы. То есть внутри сруба был ещё один сруб. В склепе оказалось два тела, лежащие на левом боку (говорят, что это главный признак "андроновской культуры"). Одно принадлежало немолодому воину, другой скелет – женский. Нужно полагать - его жена. Вот фото вскрытия крыши склепа:

А вот это – общий вид внутренней части склепа с останками наших далёких предков:  Золота на покойном оказалось так много, что корреспонденты даже начали его называть сибирским Тутанхамоном.

Золота на покойном оказалось так много, что корреспонденты даже начали его называть сибирским Тутанхамоном.

Вместе с ним похоронили аж 14 коней, аккуратно уложив их в рядочек в одинаковой позе. Кстати, их останки тоже исследовали и не зря – выяснилось, что они из разных табунов. То есть подданные сделали вождю последний подарок, чтобы ему на том свете было на чём ездить. Вкруг главного покойника нашли погребения ещё 33 человек из которых 5 – детских. По всевозможным признакам определили, что покойных здесь захоронили в разное время и по разному поводу. Некоторые покойные были уложены в могилы, построенные из камня. Выглядело это вот так:

Сохранность тел оказалась разной. Главному парному захоронению в этом плане не повезло – в склепе сложился своеобразный микроклимат, из-за которого вся органика животного происхождения разрушилась, хотя дерево кое-где уцелело. Даже кости подверглись частичному разрушению. Поэтому восстанавливать одежду потом пришлось по положению изделий из металлов. Благо дело их было предостаточно, а сохранность высокая. Войлочные ковры покрывавшие стены и пол склепа практически не сохранились. Но были и другие примеры. В одной из могил тело подверглось естественной мумификации. Даже наколки на запястье левой руки и на пальцах правой руки на хорошей фотке заметны:

Разумеется, не обошлось в погребении без скифских «артельных» бронзовых котлов. Их оказалось целых два и судя по их размерам с литейным делом у "кочевников" было всё в порядке. Вот они, вполне классические, никаких неожиданностей:  Керамика также обращает на себя внимание. Найдено два горшка (не густо конечно...). Она – не лепная, а сделана на гончарном круге, причём по не самой простой технологии – на боках горшков выдавлены лепные круги. Как ни крути – сделать такое достаточно канительное дело. Оба горшка с плоским днищем, то есть они предназначены для того, чтобы их ставили на стол. Заметно, что они были сделаны разными мастерами. Перед лицами вождя и его жены нашли бронзовые зеркала.

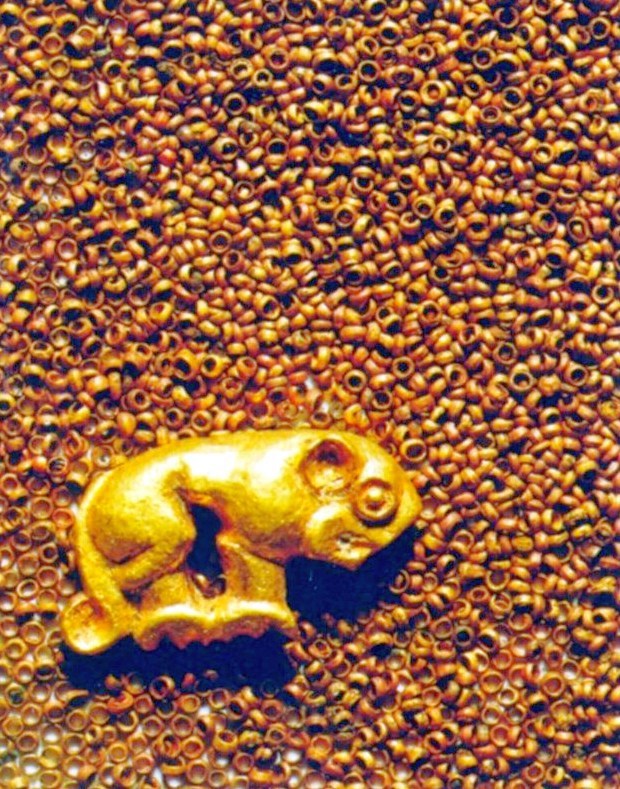

Керамика также обращает на себя внимание. Найдено два горшка (не густо конечно...). Она – не лепная, а сделана на гончарном круге, причём по не самой простой технологии – на боках горшков выдавлены лепные круги. Как ни крути – сделать такое достаточно канительное дело. Оба горшка с плоским днищем, то есть они предназначены для того, чтобы их ставили на стол. Заметно, что они были сделаны разными мастерами. Перед лицами вождя и его жены нашли бронзовые зеркала.  Ну, хватит, наверное, про котлы с горшками – всем ведь хочется про золото. Начать лучше с того, что скифское золото – крутое без всяких шуток – 99 проба, однако. Про то, что его много, я уже говорил. Даже штаны вождя были расшиты золотыми бисеринками диаметром около 1 миллиметра в количестве 250 тыс. штук. Нет, это не опечатка – именно двести пятьдесят тысяч золотых шариков общим весом около 2 кг. Вот такие вот шарики с дырками. Кстати прикиньте размеры иголки и нитки, а потом представьте себе размеры сверла (примерно 0,6 мм) и технологию сверления 250 тысяч отверстий в шариках:

Ну, хватит, наверное, про котлы с горшками – всем ведь хочется про золото. Начать лучше с того, что скифское золото – крутое без всяких шуток – 99 проба, однако. Про то, что его много, я уже говорил. Даже штаны вождя были расшиты золотыми бисеринками диаметром около 1 миллиметра в количестве 250 тыс. штук. Нет, это не опечатка – именно двести пятьдесят тысяч золотых шариков общим весом около 2 кг. Вот такие вот шарики с дырками. Кстати прикиньте размеры иголки и нитки, а потом представьте себе размеры сверла (примерно 0,6 мм) и технологию сверления 250 тысяч отверстий в шариках:

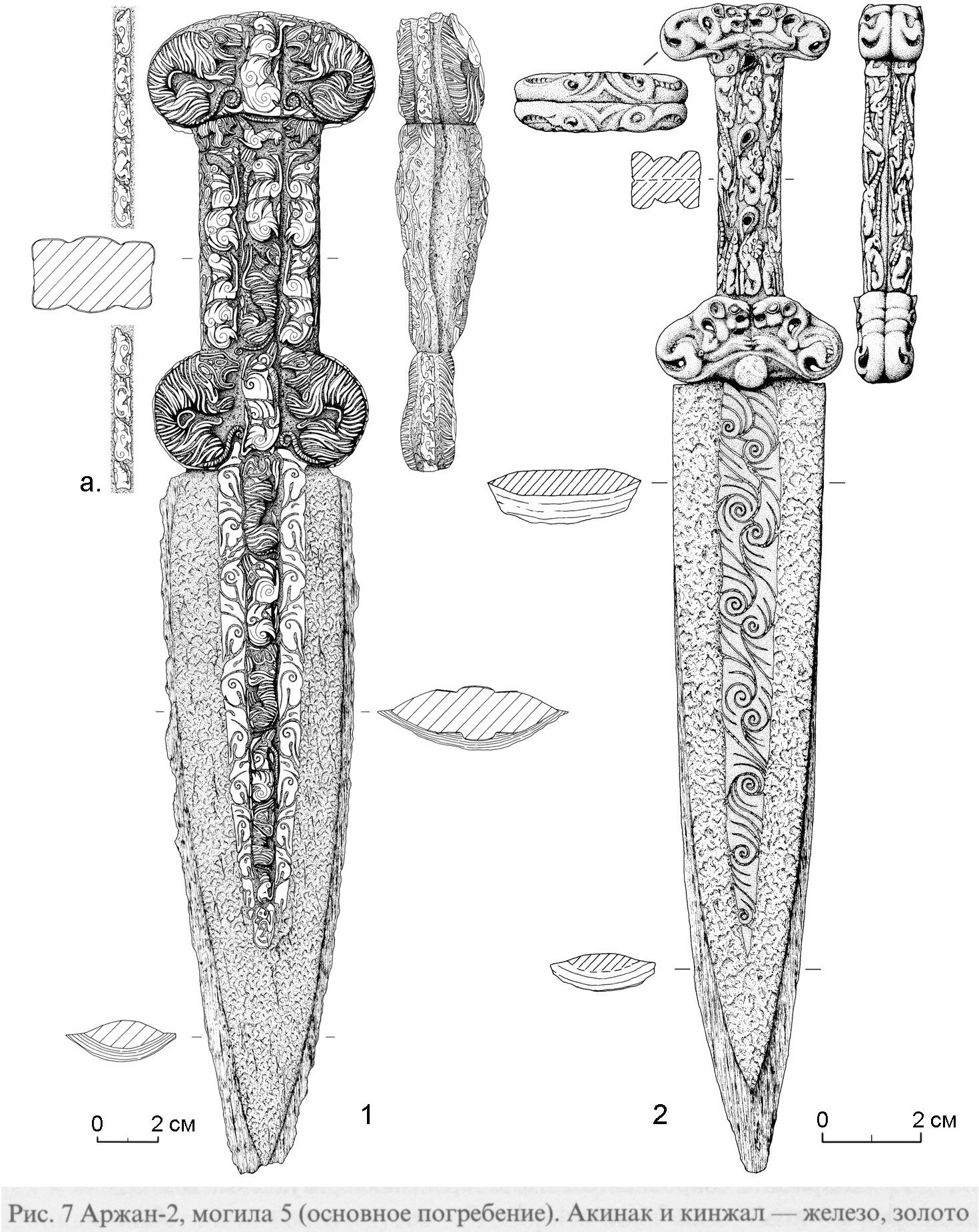

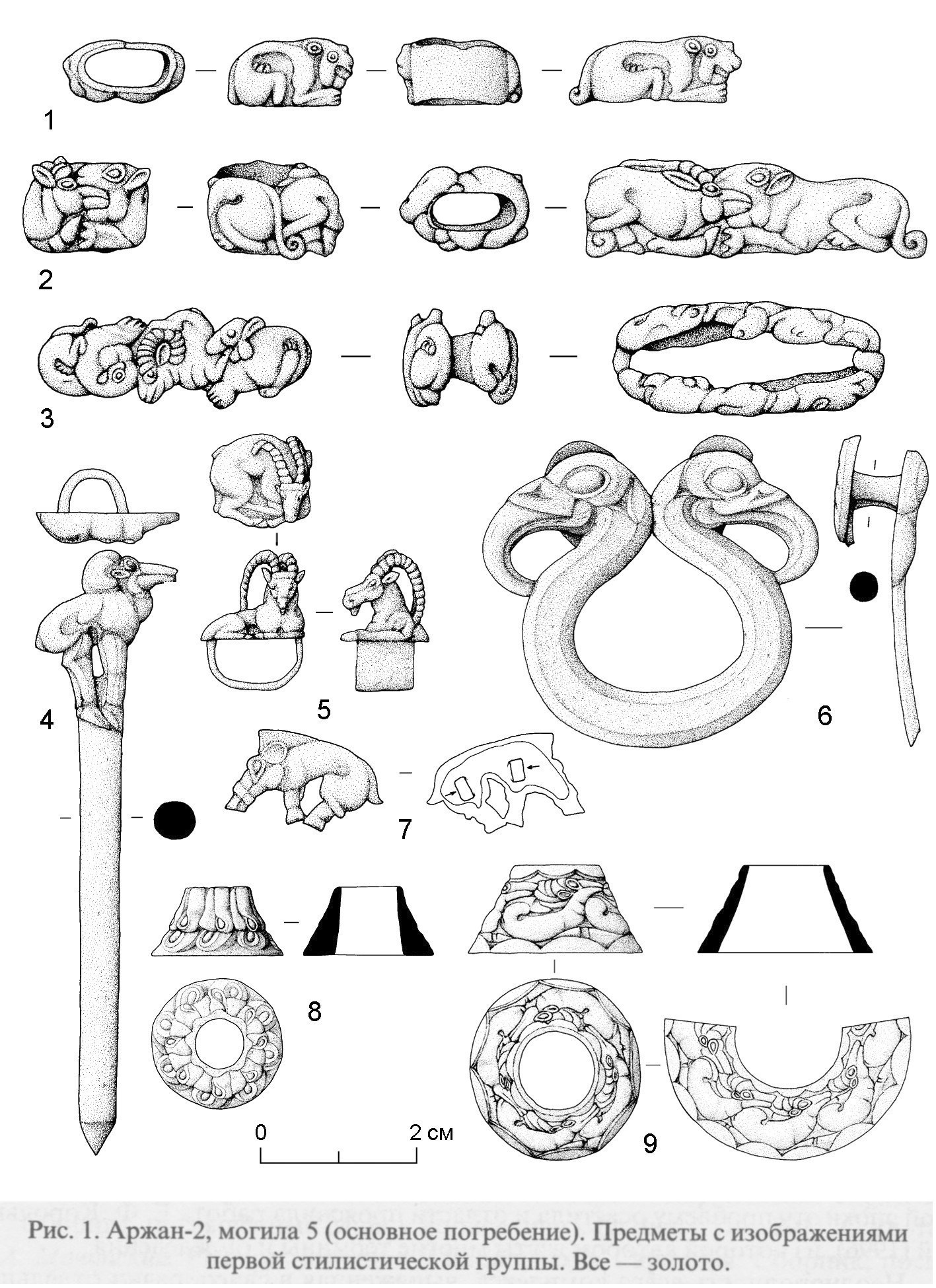

Кстати, и сапоги тоже были расшиты таким же золотым бисером. Вот уж воистину – жёлтые штаны, как символ власти. Перед такими штанами не грех было и «ку сделать», чтобы, значит, рассмотреть получше, да и понять – как они с хозяина не падают под собственным весом! Но нет – штаны не падали, может потому, что ремешок был под стать штанам – крепкий и тоже с золотыми штучками. А на этом поясе ещё висел здоровенный стальной кинжал с литой золотой рукояткой. Между прочим, сталь тогда только начали делать и стоила она, нужно полагать, ненамного дешевле золота. Кинжал покоился в ножнах с портупеей, деревянных или кожаных по-видимому, но и от них уцелели только золотые накладки. Ещё вождю плёточка была припасена. Хорошая такая плёточка – тоже с золотыми примочками. Вот весь этот комплект, кроме портупеи:

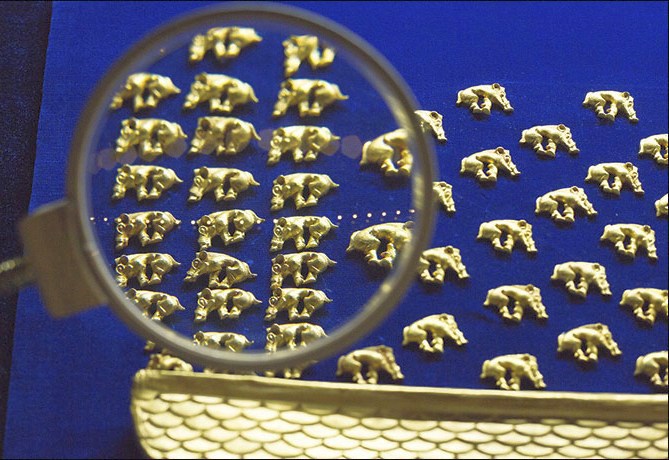

Традиционного акинака у вождя не обнаружилось, хотя найденный кинжал размерами не намного акинаку уступает, но зато был горит (колчан), лук со стрелами и плохо сохранившийся стальной клевец (чекан). Вот прорисовка мужского и женского кинжалов:  Горит украсили золотыми чешуйками и 300 бляшками в виде кабанов. Кабаны - очень распространённый зверь в скифских украшениях, да и чешуя встречается тоже не редко. Я к ним ещё вернусь, а пока вот они - кабанчики:

Горит украсили золотыми чешуйками и 300 бляшками в виде кабанов. Кабаны - очень распространённый зверь в скифских украшениях, да и чешуя встречается тоже не редко. Я к ним ещё вернусь, а пока вот они - кабанчики:

Стрелы до нашего времени почти не дожили, но зато наконечники частично сохранились. В захоронениях кургана оказалось несколько типов наконечников, отличающихся и конструкцией, и способом крепления. Были даже наконечники из рога. Всего в некрополе насчитали около 30 типов наконечников. Часть из них (около трёх десятков) из главной могилы оказались стальными, инкрустированными золотом! Оцените качество работы:

Стрелы до нашего времени почти не дожили, но зато наконечники частично сохранились. В захоронениях кургана оказалось несколько типов наконечников, отличающихся и конструкцией, и способом крепления. Были даже наконечники из рога. Всего в некрополе насчитали около 30 типов наконечников. Часть из них (около трёх десятков) из главной могилы оказались стальными, инкрустированными золотом! Оцените качество работы:

Не пожалели подданные маленьких золотых пантер (каждая примерно 25 мм длиной) также для того, чтобы расшить ими верхнюю одежду вождя и его супруги. Для крепления на каждой такой бляшке с обратной стороны имеется два плоских ушка:

Не пожалели подданные маленьких золотых пантер (каждая примерно 25 мм длиной) также для того, чтобы расшить ими верхнюю одежду вождя и его супруги. Для крепления на каждой такой бляшке с обратной стороны имеется два плоских ушка:

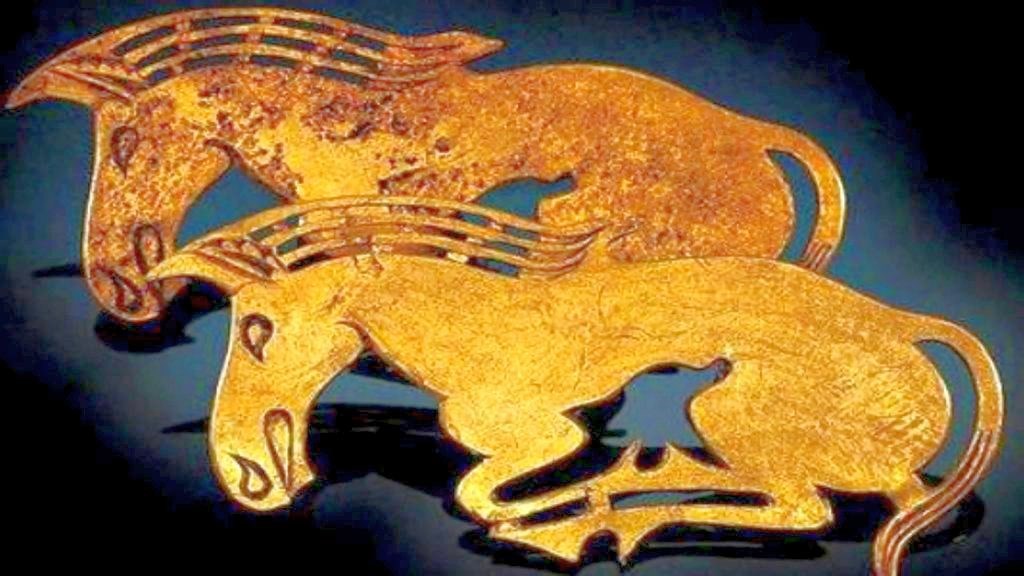

Золотые бляшки были и на сапогах. На голове была шапка с нашитыми на неё четырьмя золотыми конями (именно в этой позе лежали в захоронении жертвенные лошади), Фигурой оленя с "огненными" рогами и пантерой, вырезанными из листового золота.

Золотые бляшки были и на сапогах. На голове была шапка с нашитыми на неё четырьмя золотыми конями (именно в этой позе лежали в захоронении жертвенные лошади), Фигурой оленя с "огненными" рогами и пантерой, вырезанными из листового золота. Есть версия, что шапка была сделана из тонкого белого войлока. Однако у меня это вызывает сомнения. Дело в том, что тот самый золотой олень (марал?) с «огненными» рогами, стоящий на кончиках копыт, был закреплён на макушке на золотой пластине-основании. Вот он подробнее:

Есть версия, что шапка была сделана из тонкого белого войлока. Однако у меня это вызывает сомнения. Дело в том, что тот самый золотой олень (марал?) с «огненными» рогами, стоящий на кончиках копыт, был закреплён на макушке на золотой пластине-основании. Вот он подробнее:

Так вот эта фигурка с таким способом крепления (пришитая на петельках) тонкий войлок просто разорвала бы. Здесь кожаный шлем лучше подошёл бы, и такой вариант историки тоже не исключают, но… это только версия. В любом случае всё было сделано очень красиво… но я бы предложил чуть больше внимания уделить этим фигуркам из листового золота. По кромкам этих изделий была припаяна золотая проволока. А теперь подумаем – листовое золото постоянной толщины с идеально ровной поверхностью. То есть это не раскованный кусок металла, а … прокат? Да, напрашивается именно этот вариант, хотя это лишь предположение. Добавьте сюда проволоку, зернь, камни, инкрустацию и прочее… неплохой набор технологических приёмов для 8-7 века до новой эры, не правда ли? Кроме обработки металлов скифские мастера использовали и камни, хотя и не в больших объёмах. Но если с железной рудой и золотом всё вроде ясно - в Саянах есть месторождения, то с камнями не всё просто. Встречается, например, в скифских изделиях янтарь. Сразу вопрос – откуда он в Сибири? Известны месторождения янтаря на берегу Карского моря. Ещё есть на Таймыре, в Красноярском крае. Всё это довольно далеко от Тувы, но всё же ближе, чем Балтика или Украина. Короче - вопрос требует уточнения. Кроме янтаря ещё использовали малахит, бирюзу, сердолик. А это с Урала или местное? Интересные однако получаются торговые связи. В описаниях также упоминается инкрустация из некой «стекловидной массы» (так вот когда началась перегородчатая эмаль на Руси...). Не знаю наверняка, что имел в виду Чугунов под этой "стекловидной массой", но ясно, что это тоже не самый простой и распространённый технологический процесс для того времени. Вот прорисовка мелкой золотой пластики:

Так вот эта фигурка с таким способом крепления (пришитая на петельках) тонкий войлок просто разорвала бы. Здесь кожаный шлем лучше подошёл бы, и такой вариант историки тоже не исключают, но… это только версия. В любом случае всё было сделано очень красиво… но я бы предложил чуть больше внимания уделить этим фигуркам из листового золота. По кромкам этих изделий была припаяна золотая проволока. А теперь подумаем – листовое золото постоянной толщины с идеально ровной поверхностью. То есть это не раскованный кусок металла, а … прокат? Да, напрашивается именно этот вариант, хотя это лишь предположение. Добавьте сюда проволоку, зернь, камни, инкрустацию и прочее… неплохой набор технологических приёмов для 8-7 века до новой эры, не правда ли? Кроме обработки металлов скифские мастера использовали и камни, хотя и не в больших объёмах. Но если с железной рудой и золотом всё вроде ясно - в Саянах есть месторождения, то с камнями не всё просто. Встречается, например, в скифских изделиях янтарь. Сразу вопрос – откуда он в Сибири? Известны месторождения янтаря на берегу Карского моря. Ещё есть на Таймыре, в Красноярском крае. Всё это довольно далеко от Тувы, но всё же ближе, чем Балтика или Украина. Короче - вопрос требует уточнения. Кроме янтаря ещё использовали малахит, бирюзу, сердолик. А это с Урала или местное? Интересные однако получаются торговые связи. В описаниях также упоминается инкрустация из некой «стекловидной массы» (так вот когда началась перегородчатая эмаль на Руси...). Не знаю наверняка, что имел в виду Чугунов под этой "стекловидной массой", но ясно, что это тоже не самый простой и распространённый технологический процесс для того времени. Вот прорисовка мелкой золотой пластики: Замечу, что применение подобных сложных технологий — это далеко не единичный случай. Вот, например, меч-акинак из другого захоронения с лезвием из стали, инкрустированной золотом и золотой рукоятью:

Замечу, что применение подобных сложных технологий — это далеко не единичный случай. Вот, например, меч-акинак из другого захоронения с лезвием из стали, инкрустированной золотом и золотой рукоятью:

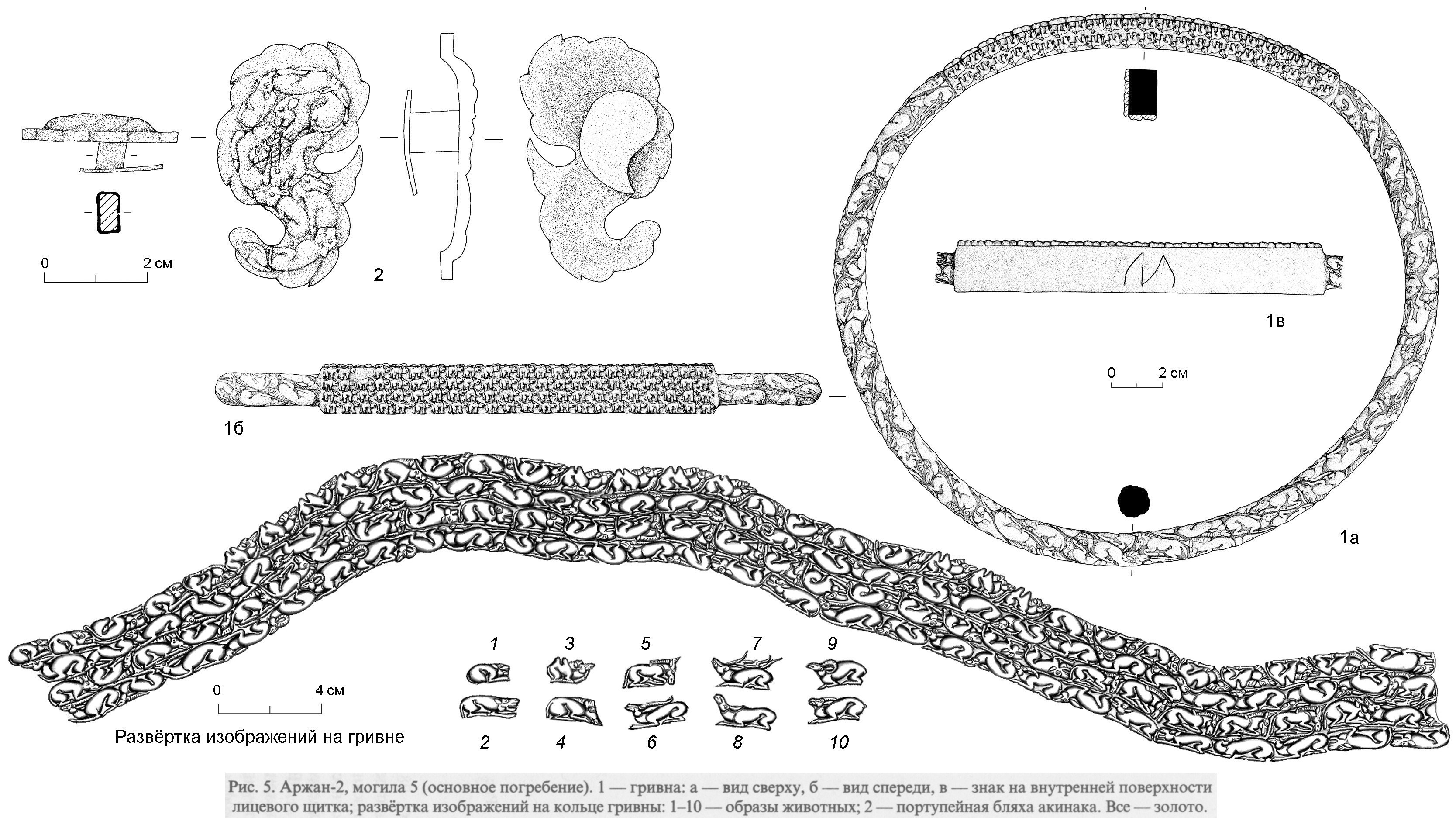

Но и это ещё не всё. Самое большое внимание на выставках у зрителей вызывает гривна правителя. Она выполнена из золота и весит 1503 грамма, но главное – как сделана! Это просто фантастическое по сложности и красоте изделие и аналогов ему на сегодняшний день не известно. Кстати, из всех золотых штучек на обоих покойных только шейная гривна вождя имеет следы долгой эксплуатации. Исследователи говорят, что вождь одел эти полтора килограмма золота на шею ещё в детстве и никогда больше не снимал – на изделии нет замков. Да уж, тяжела ты – доля вождя, в самом прямом смысле слова. Но что же означает такая новизна всего погребального наряда? Историки озвучивают предположение, что всё это великолепие было сделано уже после смерти вождя именно для его похорон. Однако у меня такая версия вызывает серьёзные сомнения. Изделий очень много, технологические приёмы, использованные мастерами, не только сложные, но и требующие достаточно большого количества времени. Мастеров экстракласса, которые здесь потрудились, много не бывает, поэтому просто собрать кучу работников для ускорения работы не получится по определению… А покойники ждать не любят. День-другой – не больше. То есть напрашивается другой вывод – все эти украшения или, во всяком случае, большая их часть уже имелась в наличии. Просто это всё были элементы церемониального наряда, который использовался крайне редко. Да, чуть не забыл... вот она - гривна правителя-то:

Вот здесь она покрупнее вроде и видно получше:

Фотографий ещё лучше не нашёл, зато нашёл прорисовку от археологов в деталях (букву "М" на внутренней стороне гривны оцените...):

В ассортименте было золото и на супруге правителя. Бляшки, пояс, кинжал, ножи, на сапогах золотые бусинки и золотые ленты из фольги, серьги, подвески… всё просто сияло солнечным золотым блеском.

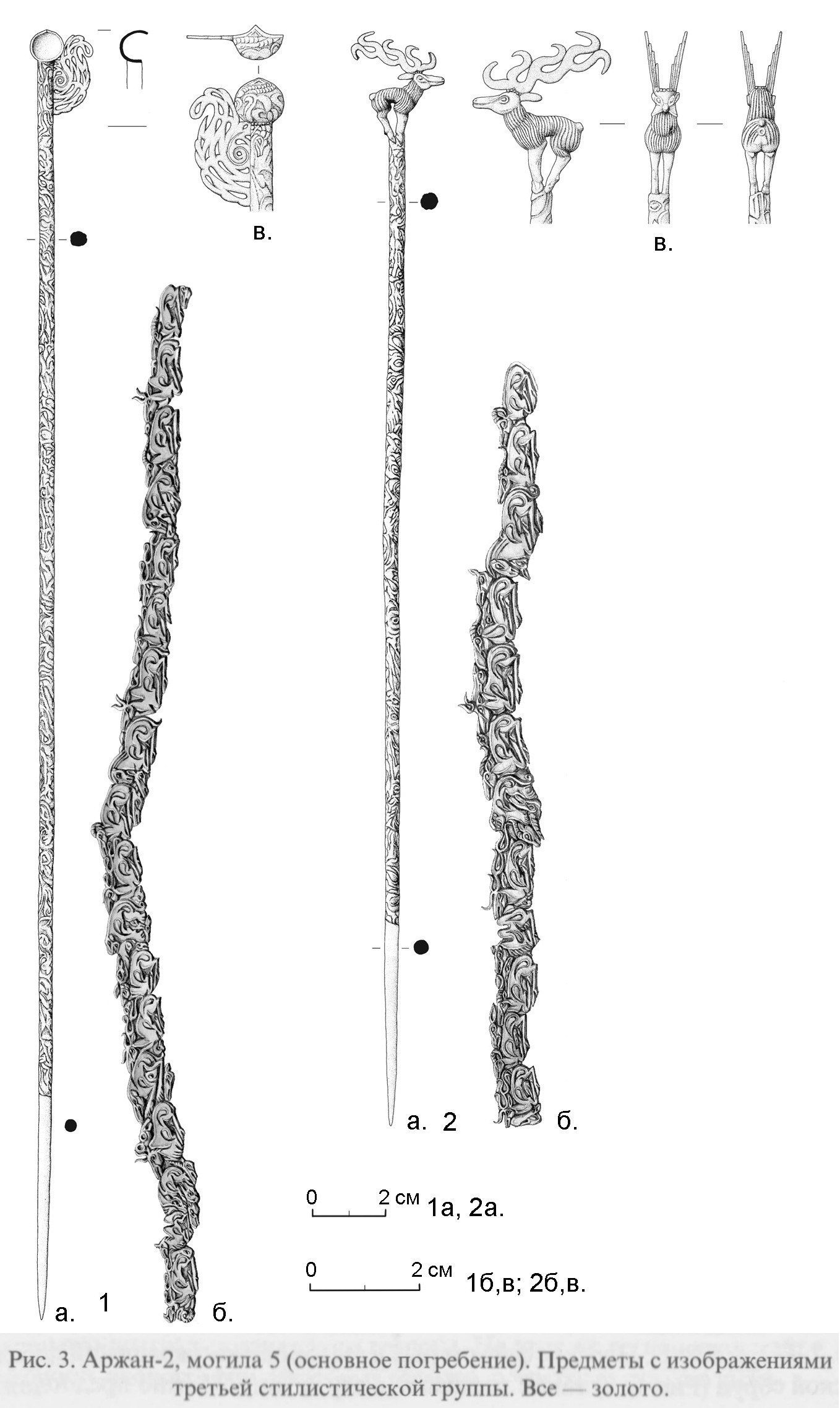

Вот две заколки царицы – золото, технология, вкус – всё на высоте.

На вершине одной из заколок классический скифский золотой олень с «огненными рогами». Просто представьте себе его размеры – великолепная работа мастера, обладающего отличным зрением:

Вот прорисовка этих двух шедевров ювелирного искусства:

Я правда так и не понял, что это за черпачок такой на вершине второй заколки? Какое у него назначение? Но в любом случае работа отличная. Впечатляет, однако и остальные штучки, как говориться, «на высоте». Вот бусики царицы и серёжка-бубенчик:  А вот ещё одна штучка, которую тоже называют «серёжкой». Не шибко великий я специалист в женских украшениях, однако хотел бы заметить, что самое массивное кольцо – это люверс, а вся конструкция весит целых 36 грамм. Отсюда можно сделать предположение, что данный ювелирный шедевр на самом деле подвеска от головного убора:

А вот ещё одна штучка, которую тоже называют «серёжкой». Не шибко великий я специалист в женских украшениях, однако хотел бы заметить, что самое массивное кольцо – это люверс, а вся конструкция весит целых 36 грамм. Отсюда можно сделать предположение, что данный ювелирный шедевр на самом деле подвеска от головного убора:

А вот это изделие везде называют «чашей». Её тоже у супруги вождя нашли на поясе. Возможно, я и согласился бы – действительно похоже. Единственно, что немного смущает – это плетёная из золотой проволоки «верёвочка», выходящая из основания. Она просто не позволит поставить её на плоскую поверхность. Тогда не понятно, что это такое? Может что-то типа колокольчика - ведь "верёвочка" закреплена на "чаше" не жёстко. Короче - не знаю... возможны варианты:

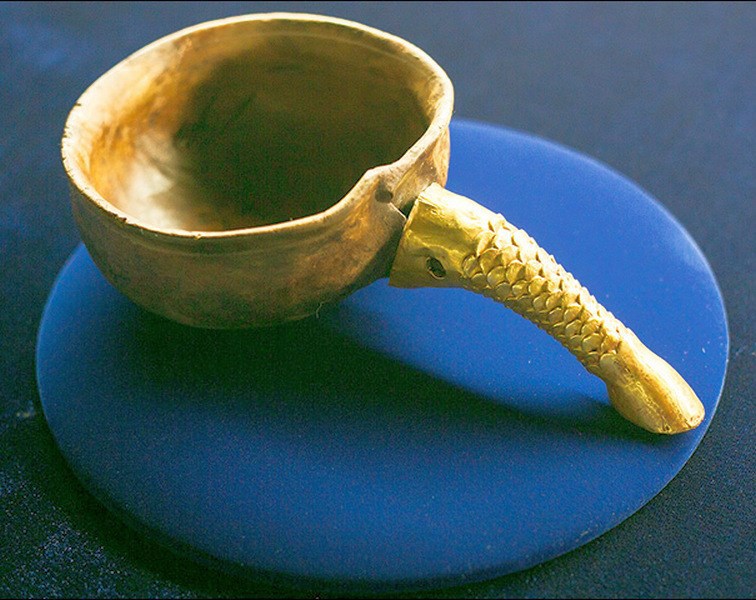

Ещё одно золотое украшение. По всему видно, что оно – женское, однако обнаружено было не на теле покойной, а рядом, в изголовье. Имело ли это какой-то тайный смысл или просто бусики с таким украшением вместе «не смотрелись» - можно только гадать.  В захоронении нашли ещё один неординарный предмет – ковш. С виду ничего особенного - сама ёмкость сделана из простого дерева, но даже оно задало вопросы. Дело в том, что послуживший материалом для ёмкости клён в этих местах не растёт и значит он - привозной. Хотя времени прошло немало – может раньше он здесь рос? Ручка ковша – золотая, сделанная в виде ноги копытного (коня), но… покрытая чешуёй:

В захоронении нашли ещё один неординарный предмет – ковш. С виду ничего особенного - сама ёмкость сделана из простого дерева, но даже оно задало вопросы. Дело в том, что послуживший материалом для ёмкости клён в этих местах не растёт и значит он - привозной. Хотя времени прошло немало – может раньше он здесь рос? Ручка ковша – золотая, сделанная в виде ноги копытного (коня), но… покрытая чешуёй:

Вот эта самая чешуя и на ковше, и на горите мне всё покоя не даёт. Как-то не вяжется она с остальными элементами в украшениях. Ведь чешуя означает рыбу. Рыба есть и среди наколок вождя из Пазырыкского кургана. Это – с одной стороны, а с другой – вокруг много болотистых мест. Некоторые курганы вообще расположены на совсем небольших сухих участках. А ведь тогда, тысячи лет назад, нынешние болота наверняка были озёрами. То есть скифы туда добраться могли только вплавь. В сочетании с чешуёй все эти малозначительные факты наталкивают на размышления. Самое простой вопрос – а на чём плавали скифы между этими островами? Что-то я про находки лодок не слышал. Не находили? А почему? Может плохо искали… или находили, но помалкивают, чтобы ещё больше не подпортить сказочку про «кочевников»? Нет - недостаточно оснований для выводов. На сегодняшний день даже как-то уверенно характеризовать погоду и ландшафт этих мест во временной перспективе сложно. Всё менялось и не один раз. Взять, например, ту же "крепость" Пор-Бажын ("глиняный дом" в переводе) на озере Тере-Холь. Она вроде бы стоит на островке, однако под водой исследователи обнаружили дорогу. То есть геологический катаклизм - и вот она - водичка. Ну а раз изменился водный режим, то изменился и климат. А ведь Пор-Бажын (вообще странное место - как нибудь напишу про него) гораздо моложе Аржанов.

Ну, да ладно. Продолжу. Мешанину из всяких предметов вперемешку с костями в склепе видели? А теперь оцените результаты труда исследователей всего этого добра по восстановлению изначального облика царских одежд. Да, здесь есть спорные детали, но бесспорно одно - всякая версия здесь имеет серьёзное обоснование и каждая мелкая штучка на своём месте. Вот так всё это выглядело тысячи лет тому назад, когда всё было новым и целым:

В остальных захоронениях нашли также бронзовое оружие, наконечники стрел, золотые украшения для людей и конской упряжи, но количеством куда меньше. Любопытно упоминание содержания сосудов, найденных в захоронении. Это остатки всяких фруктов и прочего. Отмечается, что подобные культуры в этих местах не произрастают. То есть – привозные, а значит и дорогие деликатесы. Хотя нельзя исключать изменение климата.

Разумеется, история таких значимых раскопок с огромным количеством неожиданных находок не укрылась от местных националистов, однако их быстро разочаровали – среди погребённых монголоидов не оказались. Хотя заключение экспертов тоже «не без греха». Было заявлено, что по результатам изучения черепов и ДНК погребённые относились к «иранской этнолингвистической группе». Позвольте… «…лингвистической»?! Вот уж не знал, что по черепу и ДНК можно определить язык, на котором говорил покойный. Такое заявление больше похоже на тупой "реверанс" в сторону старой версии о том, что скифы пришли из Ирана. Вот это я и называю «притянуть факты за уши». Вот в то, что «царевна» оказалась не местная и с подозрениями на этой основе о наличии в те времена династических браков трудно не согласиться. Однако в отсутствии внятных комментариев антропологов и генетиков всерьёз говорить о национальной принадлежности местных скифов было бы самонадеянно. Они вообще-то намекнули, что какой-то процент "монгольской крови" в образцах таки был, хотя и на минимальном уровне, но происхождение этих минимальных процентов осталось без ответа. Пока можно лишь констатировать факт, что уже в то время на эти территории началось проникновение монголоидов с востока.

Ну, конечно, в комментариях историков не обошлось без «любимого припева» про «скифов-кочевников». Анекдот когда-то был такой:

- Скажи, Вовочка, какое сейчас время года?

- Лето.

- Какое лето, Вовочка? Посмотри в окошко – лёд на речке, снег идёт, ребята на санках катаются…

- Вот такое хреновое лето...

Ей богу, это уже смешно становится… и я не про анекдот. Действительно здорово похоже. С одной стороны заявления о том, что это правящая династия с 600-летней историей и междинастическом браке, а с другой – упрямо продолжать говорить о кочевниках. Позвольте, но слова «кочевник» и «территория» вообще друг с другом мало связаны, особенно, если речь идёт о таком длительном промежутке времени – ведь 600 лет это 24 поколения из условия, что поколение – 25 лет. И за это время суперподвижные «кочевники» так никуда и не перекочевали? Хм... Тогда сколько поколений должно жить на одном месте, чтобы историки народ признали оседлым? Конструктивные особенности захоронения говорят об очень сложной и длительной работе по его строительству с использованием очень трудоёмких технологических процессов и большого количества рабочих. Ни того ни другого кочевник позволить себе не может – ему нужно следить за состоянием своего стада и состоянием пастбища. Он потому и кочевник, что вынужден постоянно перемещаться, если не хочет, чтобы основа его экономического благополучия просто передохла от бескормицы. Это особенно важно в зоне, где сосредоточено просто огромное количество захоронений, каждое из которых – закрытая территория. Проще говоря - где стада пасти, господа историки? А не лучше ли осмотреть получше окрестности в радиусе двух-трёх конных переходов на предмет поиска поселений скифов с мастерскими ремесленников и прочими атрибутами "кочевой жизни"? Ведь каменные ступы для помола зерна в Барсучем логе нашли.

Очень серьёзным аргументом против кочевого образа жизни этих людей является сама конструкция их могил – это дома в миниатюре. То есть, если люди, создававшие зеркально-идеальный земной мир для усопших построили для них дома, то и сами они должны были при жизни жить в домах, то есть быть оседлым народом. Хотелось бы ещё раз обратить внимание на внутреннюю часть деревянного склепа главного захоронения – настил полов из тёса, брёвна сруба стёсаны изнутри, чтобы сделать их более плоскими и сделано это с большим мастерством, ведь использовалась не фреза, а тесло (и возможно пила - одна кромка среза плавная, а вторая - плоская с углом). Здесь, чтобы было всё ровненько, нужно постараться и это получилось, то есть работа была привычная.

И уж особенно нужно постараться, чтобы изготовить все эти замечательные ювелирные украшения с применением сложных технологических приёмов по обработке не только металлов, но и других материалов тоже. И вот херр Парцингер выражает удивление: «Трудно себе представить, что эти мелкие кусочки были сделаны кочевниками, живущими в палатках». Тут трудно не согласиться. Я бы даже сказал больше – невозможно такое представить без литры выпитой. Ему с удовольствием вторит отечественный коллега Чугунов: «В Аржан-2 золотые украшения явно не были сделаны кочевыми художниками». Как говориться – Браво, ребята… Ну-у-у?.. Нет, не могут и в продолжение звучит откровенный «псакизм» про частично китайское происхождение украшений, а частично – ближневосточное. И даже не моргнув глазом заявляют, что сокровища пришли с расстояния от 4 до 5 тыс. километров от этих мест, не уточняя, от кого. Хотя сокрушённо констатируют факт, что контактов с «древними греками» у местных не было. Да, славная была бы «отмазка», если бы не две маленькие детали – они оба в разных местах и не один раз заявляли устно и письменно, что такие технологи «древним грекам» были не по зубам. Вторая «заковыка» - ничего подобного у «древних греков» никогда и никто не обнаруживал и позже. Отсылки в Китай и Ближний Восток также не имеют под собой ни малейшего основания – не было в тех местах никогда специалистов по «звериному стилю». Эти изделия слишком самобытны для импорта. А херру Парцингеру вообще грех делать по этому поводу какие-либо заявления – он лично участвовал в раскопках «Чичабурга» и прекрасно должен понимать, откуда что пошло.

Хочется посмотреть на настоящее смешение стилей и направлений «импортных» изделий? Посмотрите на «Бактрийское золото». Вот там даже не искушённый в этих вопросах человек легко заметит стилистические различия «китайских» пряжек для обуви, полуголой «индийской богини» и иранского «демона» с раскосыми глазами в украшении с подвесками (см. заметку «Афганские заморочки» https://author.today/post/14329 ). В скифских курганах такой «смеси из пещеры Али-Бабы» нет и в помине. Всё символично, всё имеет смысл, во всём прослеживается один стиль, одна вера. То есть это местные изделия, сделанные местными мастерами. А вот и картинка-реконструкция центральной части могильника Аржан-2. Деревянный склеп с двойными стенками в самой серёдке, маленький такой:

Ничего не напоминает? Тогда посмотрите в сети на схему Аркаима. Что называется – найди десять отличий. Главное отличие скажу сразу – Аркаим был построен для жизни живых людей… побольше он.

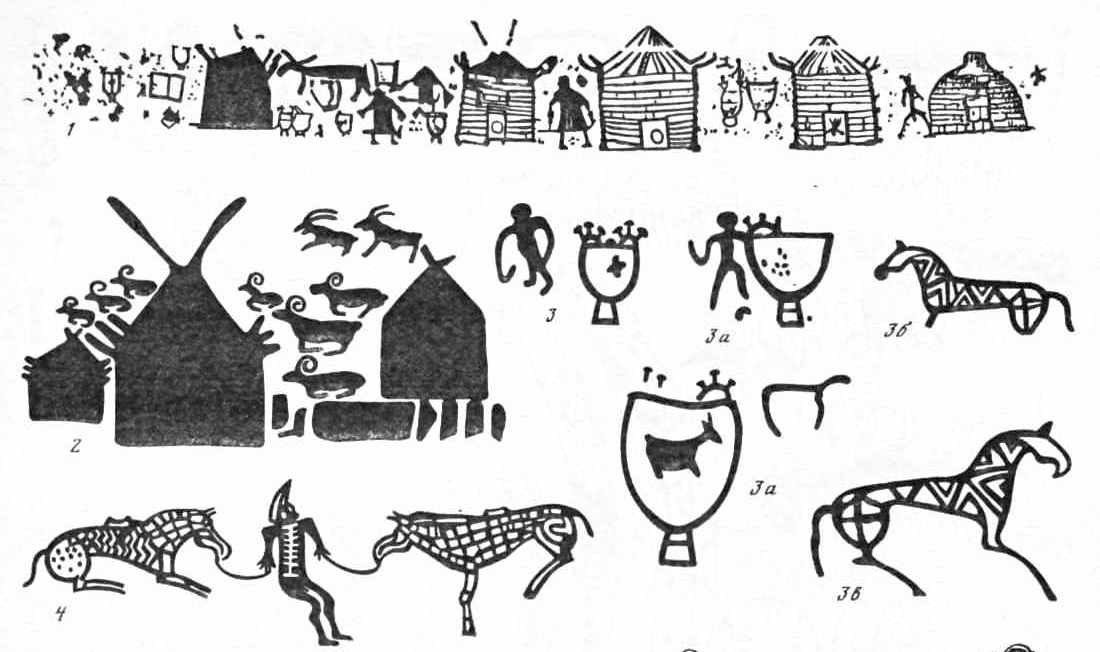

Совсем показательный случай. Экспедиция учёных из Тывы на границе с Монголией исследовала наскальные рисунки, которые оставили здесь по утверждениям учёных ранние скифские племена. Отметили, что скифы здесь тренировались в изобразительном искусстве по меньшей мере лет 300.

Вот как прокомментировала эти рисунки руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Марина Килуновская: «…В основном на рисунках бытовые сцены, но есть изображения домов эпохи бронзы, и, что удивительно, это обычные дома с крышами, хотя мы привыкли считать, что кочевники живут в юртах». Ну вот как на это реагировать? Хочется, конечно, процитировать Лаврова, но я ведь не Лавров, поэтому вынужден выразиться мягче: сумасойти… они привыкли, а оказывается у «кочевников» были бревенчатые дома-срубы с двухскатными крышами… с собой наверное возили. А вы ещё верите в «кочевников»? Скифы были всё же ребятами очень неглупыми и для особо одарённых современных историков не просто нарисовали на скалах свои жилища, но даже план этих домов там изобразили кое-где (картинку не нашёл...). И это, заметим - «ранние» скифы! После такого всё же прозвучали отдельные голоса, что возможно всё-таки в отдельных местах отдельные скифы время от времени в некоторых случаях может быть (чисто случайно и перепив кумыса что-ли?) и создавали постоянное жильё… Но это – вполголоса, чтобы не мешать дружному многоголосому скандированию: «СКИ-ФЫ-КО-ЧЕВ-НИ-КИ!!!»

Вообще, если судить по наскальным "писаницам" скифов, то об их технологических возможностях известно ещё недостаточно... Вот на этом скифском рисунке что нарисовано?  Спокойно... я просто спросил.

Спокойно... я просто спросил.

Однако надежда на здравый смысл ещё жива… чуть-чуть. Работа продолжается. Неутомимый Чугунов и его команда с 2008 года изучали ещё одну пирамиду-курган «кочевников» в Долине царей – Чинге-Тей-1. И он уже туманно намекает, что, мол, есть очень интересные результаты. Да и «заграница» не спит. Археолог из Швейцарии Джино Каспари, используя спутниковые снимки наметил на них очень перспективный курган в 10 км от Аржан-2. Ну, эти, в отличии от Чугунова, в рекламе толк знают. Наверное, поэтому несмотря на то, что к работе они в этом году ещё только собираются приступить, но уже громогласно «вангуют» о находках чуть не в товарных объёмах ковров, оружия, деревянных украшений, мумий толпами и золота центнерами, конечно. Кстати, о скифском золоте и жуликоватых швейцарах. Они ещё золото из Крыма не вернули, кажется. Этого Джину точно безопасно сюда пускать? Надеюсь, Чугунов за ним присмотрит. Посмотрим, что они там найдут…

Подробнее про Аржан-2 сам Чугунов например здесь: http://kronk.spb.ru/library/chugunov-kv-2011.htm и особенно здесь: