Великий пост: завещанная предками пищевая мудрость

Автор: Сергей Васильевhttps://www.jvlife.ru/articles/2782-velikiy-post-zaveschannaya-predkami-pischevaya-mudrost

Великий пост — тысячелетняя традиция, которой ревностно придерживались наши предки. Сегодня многое из, казалось бы, безвозвратно ушедшего возрождается. Не стал исключением и Великий пост, приравниваемый к подвижничеству во славу Христа.

Великий пост неразрывно связан с Крещением Руси. Известно, что уже в «былинные» времена князя Владимира, прозванного «Красно Солнышко» первые наши христиане соблюдали Великий пост — как сильные мира сего, так и простые крестьяне-смерды, ремесленники, дружинники, купцы. И, конечно же, священнослужители, монахи. Не только постом, но и молитвой искали они Божьей благодати.

Что же касается собственно пищевой составляющей — во время Великого поста запрещены и рыба, и мясо, и молоко. Кстати, как доказали новейшие исследования, это действительно очищает организм.

Постный устав

К XVI столетию — времени появления знаменитого «Домостроя» — пост был уже строго регламентирован — расписан в специальных «уставах». То есть помимо собственно «Домостроя» наши предки имели под рукой ряд книжных наставлений, предписывавших целостные системы питания.

Как-то «Обиход всякому столовому наряду, яствам и питиям на весь год, в научение молодому князю с княгинею» или же «Вождь по жизни», детально повествующий, чем питаться в «Великое, Петрово, Госпожино и Филиппово говейно». Они были в обиходе в знатных семьях, но и простой люд превосходно знал, как поститься, наставляемый обычаями предков и батюшками в храмах.

Царский пост — благочестивый и строгий

До нас дошли свидетельства иностранных гостей о той величайшей строгости, с которой придерживались Великого и других постов при царском дворе в Москве. И не только. Все люди Московского государства следовали примеру монарших особ.

Следуя самым строгим канонам, по понедельникам, средам и пятницам Великого поста не ели вообще, в прочее же время питались «капустой и кореньями», а также «овощами и солеными припасами».

Ревностным постником был, например, царь Алексей Михайлович.

Даже в обычное время он предпочитал «заморским яствам» самые простые блюда, а мясо вкушал лишь по понедельникам, средам и пятницам.

Его сын — великий и неподражаемый Петр I — видимо, унаследовал от отца ревностное следования правилам поста. Государь, по свидетельству современников, обожал ржаной хлеб. Любил и овсяное толокно. Помимо этого, в числе его кулинарных предпочтений были рыба, квашеная капуста, свекла, заправленная постным маслом с небольшим количеством уксусом, гречневая каша, пшено и овсянка, оладьи, которые подавались с медом, грибная жаренка, а также блюда из гороха. Но особенно любил Петр I перловую кашу.

А вот его дочь — императрица Елизавета Петровна — знала толк в «постных деликатесах». Она вкушала творог из макового молока, ягодные морсы и особенно любила рисовую кутью с изюмом и медом. Ревностной «постницей» была и императрица Анна Иоановна.

В последующий период при императорском дворе правила поста соблюдались менее строго, и лишь последний царь-мученик Николай II стремился к возрождению прежних благочестивых традиций. Идеалом и образцом для него был его предок Алексей Михайлович Тишайший. А отец Николая II Александр III вообще отличался непритязательностью в пище. Он питался как простой русский крестьянин, обладая при этом недюжинной физической силой. Видимо, эта черта передалась и последнему русскому императору. Известно, что одним из его любимых блюд были обыкновенные жареные пельмени.

С купеческой… скромностью

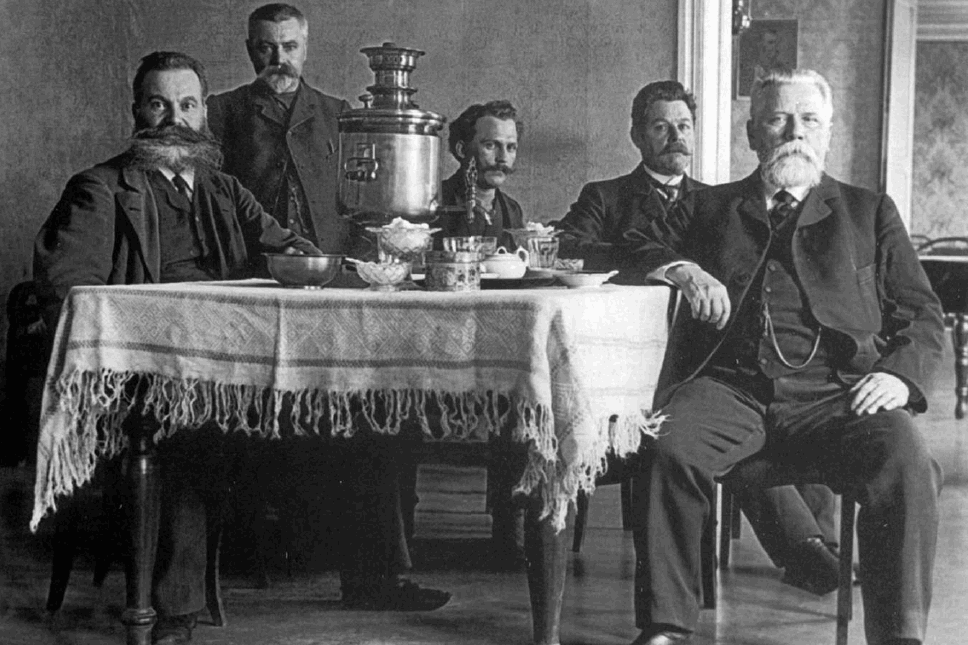

А как соблюдали Великий пост представители тогдашнего среднего класса — купечества? Мы знаем, что представители этого сословия «позиционировали» себя как истово верующих, много было среди них и старообрядцев.

Последние отличались самым ревностным следованием заветам «древлего благочестия», как именовали они свою веру. В этой среде было множество людей образованных, «книжных» — образ «дремучего старовера», созданный не без участия церковного официоза не соответствует действительности, русское же купечество во многом формировалось под влиянием особой трудовой этики старообрядцев. Фактически из этого слоя и выходили все купцы, переходя затем (под давлением) в официальное православие. У старообрядцев было в чести накопление материальных богатств и вместе с тем следование аскезе. Во многом они напоминали западных протестантов.

Во время постов в купеческих семьях обеденные столы накрывали черными скатертями, чтобы подчеркнуть аскетизм. С окон снимались шторы, картины завешивались, парадная посуда убиралась в шкаф. Мебель покрывалась чехлами. В передней зажигалась лампадка, горевшая вплоть до Пасхи.

Самым строгим был первый день Великого поста. Это полное воздержание от еды. Второй день — хлеб и вода. В самые строгие постные дни в купеческих семьях от еды отказывались вовсе. Каким же было постное купеческие меню?

Большой популярностью пользовались (и не только у купцов) соленые огурцы с укропом, хреном и смородиновым листом, капуста с клюквой и моченый чернослив.

Моченые яблоки считались «лакомством», их дозволялось вкушать только по воскресным дням.

В пост хорошо «шла» и нарезанная редька, заправляемая конопляным маслом.

И вот еще небольшой список популярных блюд постного стола: моченый горох, жареная гречневая каша с луком и разнообразие грибных блюд. Да, грибы отличный заменитель мяса, и яств из них наши предки знали великое множество.

Теперь о десертах. В постные дни не было строгих указаний по отказу от сладостей и пусть чревоугодию в эту пору предаваться было грешно, полностью лишать себя сладкого не требовалось. Постящиеся угощались обсахаренными ягодами — замороженной ароматной малиной, полезной клюквой и рябиной. Постная сдоба, сухофрукты тоже скрашивали суровые постные будни.

Были в постном купеческом меню и весьма оригинальные блюда, забытые сегодня. О них, мы и напомним — почему бы современным хозяйкам не взять их на заметку.

Постное меню: некоторые блюда

Одним из самых популярных яств, была, пожалуй, кутья, она подавалась почти в каждой семье в пятницу и субботу первой недели Великого поста. Блюдо это относится «памятным», оно посвящено Чуду мученика Феодора Тирона. История такова: римский император Юлиан Отступник, не признавший христианские ценности, приказал градоначальнику Константинополя отправиться на рынок и окропить разрешенные в пост продукты жертвенной кровью. Но Феодор Тирон явился во сне архиепископу Евдоксию Антиохийскому, и сообщил о коварном замысле императора, а так же велел христианам есть в пост кутью.

Для постного стола это блюдо готовили из цельных зерен пшеницы, поливали медом или постным лимонным сахаром, представлявшим собой смесь измельченных лимонов с медов. Такое лакомство было дозволено «постным уставом» и его часто запасали впрок, чтобы добавлять в постную выпечку и другие блюда.

Не меньшей популярностью пользовались постные грибные щи и калья.

Первые дошли до нас практически в первозданном виде. В Великий пост вместе мяса, в них, естественно, добавляли грибы.

А вот что такое калья? Это, по сути, предшественник современного рассольника — похлебка, сваренная на огуречном рассоле. В обычные дни в нее добавляли и мясо, и курицу, и рыбу. В постные же дни — заправляли рыбой и подавали в шестое воскресенье поста.

Еще одним излюбленным субботним постным блюдом были «грешники», а именно гречневые блины с луком. Жарили их на постном конопляном масле.

Жареный картофель наши предки полюбили давно. Не удивительно, что в постное меню входили и хорошо знакомые нам картофельные котлеты. Но дополняли их, зачастую, не грибами (как сейчас), а черносливом или сушеными персиками и абрикосами. Последние называли забытым ныне словом «шептала».

Если обратиться к кулинарной истории, то можно найти на ее страницах много впечатляющих открытий, причем некоторые из них способны заинтересовать и современных гурманов.