Корпоративные праздники: из тьмы веков

Автор: Сергей ВасильевлКоллективные праздники или попросту «корпоративы»…Что это дань моде, прихоть начальства или необходимый элемент бизнес-процессов?

Совершив экскурс в прошлое, найдем ответ на вопрос зачем, собственно, нужен корпоративный праздник?

Традиция корпоративных застолий восходит к эпохе Средневековья. В то время жизнь человека не мыслилась вне корпорации – сельской или городской общины, ремесленного цеха, рыцарского ордена, сословия.

В Западной Европе сложились ремесленные цехи – прямые предшественники нынешних производственных объединений, возникнув почти одновременно с самими городами: в Италии уже в Х веке, во Франции, Англии и Германии с XI - начала XII века. Цеха сплачивали самостоятельных хозяев, помогали противостоять конкуренции сельских ремесленников и мастеров из других городов.

Все праздники члены цеха проводили вместе, завершая их пирушкой-трапезой. Многие цеховые уставы четко определяют нормы поведения во время таких застолий.

Как правило, такие «корпоративные вечеринки» проводились один или несколько раз в год – в соответствии с известными правилами и по принятому ритуалу. Участвовать чаще всего могли только мастера и их жены. Каждый участник оплачивал свою долю. Допускалось и приглашение постороннего человека, но обязательно получив на это разрешение старейшин, и оплатив угощение. Пригласивший нес ответственность за поведение гостя. Запрещалось приводить женщин легкого поведения, а иногда – подмастерьев и учеников. Не допускалось появление с оружием. Жестко наказывали за драку и оскорбления, нарушения тишины, которая устанавливалась по сигналу старейшины. Старейшины были вправе оштрафовать всякого, кто, напившись, спит за столом, проливает пиво на стол и на пол («так, что лужа будет размером в ладонь, или ступню, или даже больше»), бьет посуду и не может без посторонней помощи покинуть помещение.

Что ж, и в наше время проявления безудержного веселья могут повлечь не только самые суровые санкции руководства, но и отторжение коллег…

Не редки на корпоративах и курьезные, забавные случаи, воспоминания о которых скрашивают монотонные трудовые будни.

«На один из праздников были приглашены костюмированные супер-герои, – рассказывает один из специалистов, ответственный много лет за организацию корпоративных мероприятий в одной из петербургских фирм. – Они пришли, отыграли свою программу, в финальной части у них была торжественная песня, посвященная генеральному директору. Артистов подвели к директору, и они стали петь. Весь зал окаменел. Директор был удивлен не меньше остальных. Всех поразило то, кому они пели песню: “Иван Сергеевич – вы наш командир. Иван Сергеевич – вы наш бригадир. Иван Сергеевич – вы наш рулевой. Иван Сергеевич возьмем мы вас с собой...” Ну и в этом же духе. А директора компании звали Виктор Валентинович! Но и это еще не все. Через пять минут после этой песни под общий шум гам и смех из соседнего зала пришел человек с вопросом, где мои актеры, почему они не на банкете их уже все заждались. Одним словом впечатлений была масса».

«Новогодний корпоратив. Один из ведущих, замучивший всех участников праздника комментариями и указаниями кому, что нужно делать, закончил свое выступление весьма неожиданно: двое сотрудников группы компаний, недолго думая, взяли его под руки, отнесли к воде и… искупали, – вспоминает гендиректор торгово-закупочной компании. – Эта процедура стала просто “гвоздем” вечерней программы…

Когда проводился вечер, посвященный сказке “Колобок”, заказанная у кондитеров фигурка не получилась…: вместо круглого пшеничного шара перед публикой почему-то предстал свежеиспеченный… ежик!»

Братчина – это серьезно!

Между тем наши далекие предки подходили к организации и проведению «корпоратива» весьма и весьма серьезно.

В русской традиции известен обычай «братчины». Обычай этот, уходящий корнями в дохристианские, языческие верования и обряды, канул ныне в Лету. Хотя общественные пиршества, известные под именем «братчина» сохранялись в почти неизменном виде с древнейших времен вплоть до начала XX века. Сведения о древних пирах и «братчинах» донесли до нас летописи, грамоты, этнографические материалы, заговоры, былины и русские народные песни, а также археологические материалы. Благодаря последним выделяют земледельческую, скотоводческую и пчеловодческую «братчины».

Во время земледельческой «братчины» в жертву богам приносили пиво, кутью (кашу), хлеб и тому подобные продукты земледелия. Пиво варилось из продуктов, собранных в складчину, или же каждый варил его отдельно, а затем приносил на место общего собрания, где оно сливалось в общий котел.

Скотоводческая братчина практиковала кровавые жертвы. В складчину покупалось жертвенное животное, которое затем откармливалось «всем миром». С 20 июля (2 августа по старому стилю) – Перунова дня – начинался самый трудный период – жатва. Чествование богов – характерные черты языческой культуры. В этот день ритуально закалывали бычка, собирались всей общиной и готовили его в общем котле, затем съедали, а кости захоранивали. Самого бычка начинали откармливать еще с Петрова дня 30 июня (12 июля по старому стилю). В некоторых источниках сообщается о поедании бычка в Петров день, что связано с серединой лета.

В Новгороде, в слое, относящемся к X веку, археологи обнаружили следы братчины в яме с двумя бычьими черепами без нижних челюстей. Черепа были поставлены на нижнее основание на расстоянии 1 метра друг от друга носовыми костями на юг. Неподалеку от черепов в середине ямы, а также на дне ее лежал деревянный ковш, перевернутый вверх дном. Из таких ковшей пили обрядовые напитки: пиво, мед, «зелено вино».

На пчеловодческой братчине обрядовым напитком был исключительно хмельной мед, жертвой – воск. При раскопках в Новгороде, на одном из участков наиболее раннего заселения, была обнаружена яма. В ней находилось девять деревянных ковшей и два куска воска – несомненно, жертвоприношение языческой эпохи. По-видимому, оно было совершено первыми поселенцами этого района Новгорода. Девять кровнородственных коллективов перед поселением в данном месте устроили братчинный пир. Совершая обряд, они приносили в жертву богам девять ковшей с обрядовым напитком и двумя восковыми «хлебами», поместив их в специальную яму.

После принятия христианства «братчина», как и многие другие народные языческие обряды, становится элементом православной культуры. Этнографы XIX века отмечали, что братчинные пиры собирались на церковные праздники: большая Никольщина (Николин день), большая Покровщина, большая Рожденственская, Михаиловская и другие.

«Братчина» происходила примерно следующим образом: назначался день «братчины» и выбирался «староста-пирник»; собирались взносы на покупку съестных припасов; откармливалось жертвенное животное; варилось пиво, то есть готовился «канун». Община, гости торговые, купцы, богатыри, поселяне, горожане выбирали место проведения «братчины». Местом для нее мог служить специальный общинный дом, дом старосты «братчины», поле, курган и другие подобные места. На «братчину» необходимо было получить приглашение, в том числе и скоморохам, музыкантам, песенникам. Гости рассаживались на братчине по строгому порядку, за разными столами: «передними», «средними», «окольными». Принцип размещения мог иметь разную основу: по заслугам перед «миром» или по возрасту.

Древнерусские «братчины» сопровождались «спортивными состязаниями»: кулачными боями, скачками, играми. Об этом повествуют, например, новгородские былины:

«Молоды Василей сын Бусулаевич

Бросился на царев кабак

Со своей дружиною хораброю

Напились оне тут зелена вина

И пришли во братчину в Никольщину

А и будет день ко вечеру

От милова до старова

Начали уж ребята боротися

А в ином кругу в кулаки битися…»

Былинные скоморохи до поры прятались за печкой; по мастерству игры определяли: пересаживать ли их на более почетное место.

Обязательно на братчине выпивались три «рядобные» чаши, то есть «братины» идущие строго по ряду сидящих за столом. Остальные можно было не пить, так как пьянство не приветствовалось. Использовались различные сосуды: золотые, серебряные, деревянные: чаши, ковши, братины, турьи рога, котлы, горшки, ведра, бочки, чаны.

В былинном эпосе во время «братчин» разрешаются различные вопросы: о войне и мире; о выборе невесты и ее сватовстве; о споре богатырей и различных закладах; о делах торговых…

В источниках не отмечается строгого запрета на участие в «братчинах» женщин. Это отличает древнерусскую «братчину» от подобных обычаев других народов. Греческий «симпосион», кавказские застолья были исключительно мужскими собраниями.

Известно, что в более поздние времена «братчина» могла быть чисто мужской, совместной или женской. О женских «братчинах» сохранилось немало сведений. Так, вплоть до конца XIX века сохранялся праздник «троецыплятницы». «Куриный» праздник, «троецыплятница» отмечался собранием вдов или замужних женщин.

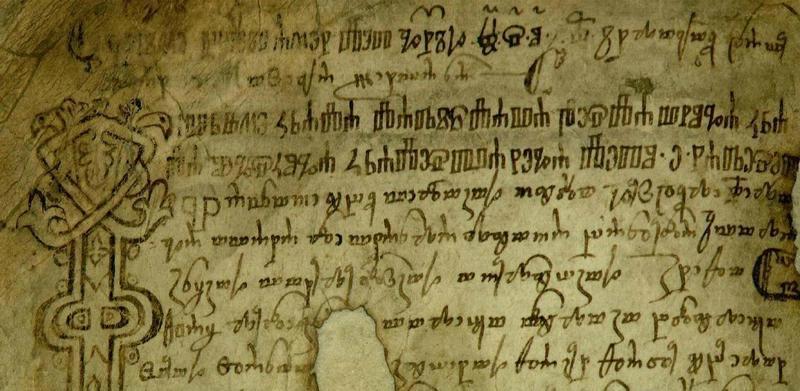

«Братчины», «братовщины» как общественные объединения, связанные с церковными праздниками, известны и южным славянам. Именовались они «братчина Святого Петра», «братчина Святого Якова»… Так, еще в IX веке в Которе (современная Черногория) после перенесения туда мощей Святого Трипуна образовалась «братовщина» моряков и купцов. Примечательно, что Святой Трипун (Трифон) – христианский «заместитель» античного Диониса. Известны у южных славян и «братчинные» пиры. «Братчина» упоминается в хорватском Винодольском Законе 1288 года.

Винодольский Закон. Написан глаголицей

И судит, и рядит

На Руси «братчина» также была вполне законным институтом. В XIV-XVII веках государственная власть запрещала чиновникам вмешиваться в дела братчины, являться на братчину без приглашения. Например, в жалованной грамоте великого князя Ивана Васильевича, изданной в конце XV века Троице-Сергееву монастырю, говорится: «…А хто приедет к ним на пир или на братчину незван и они того вышлют вон безпенно. А не поидет хто вон, а учнет у них пити силою, а какова ся од них в пиве оучинит гибель, и яз князь великы, велю на том ту гибель взяти без суда и без исправы; а еще ему от меня быти в казни…».

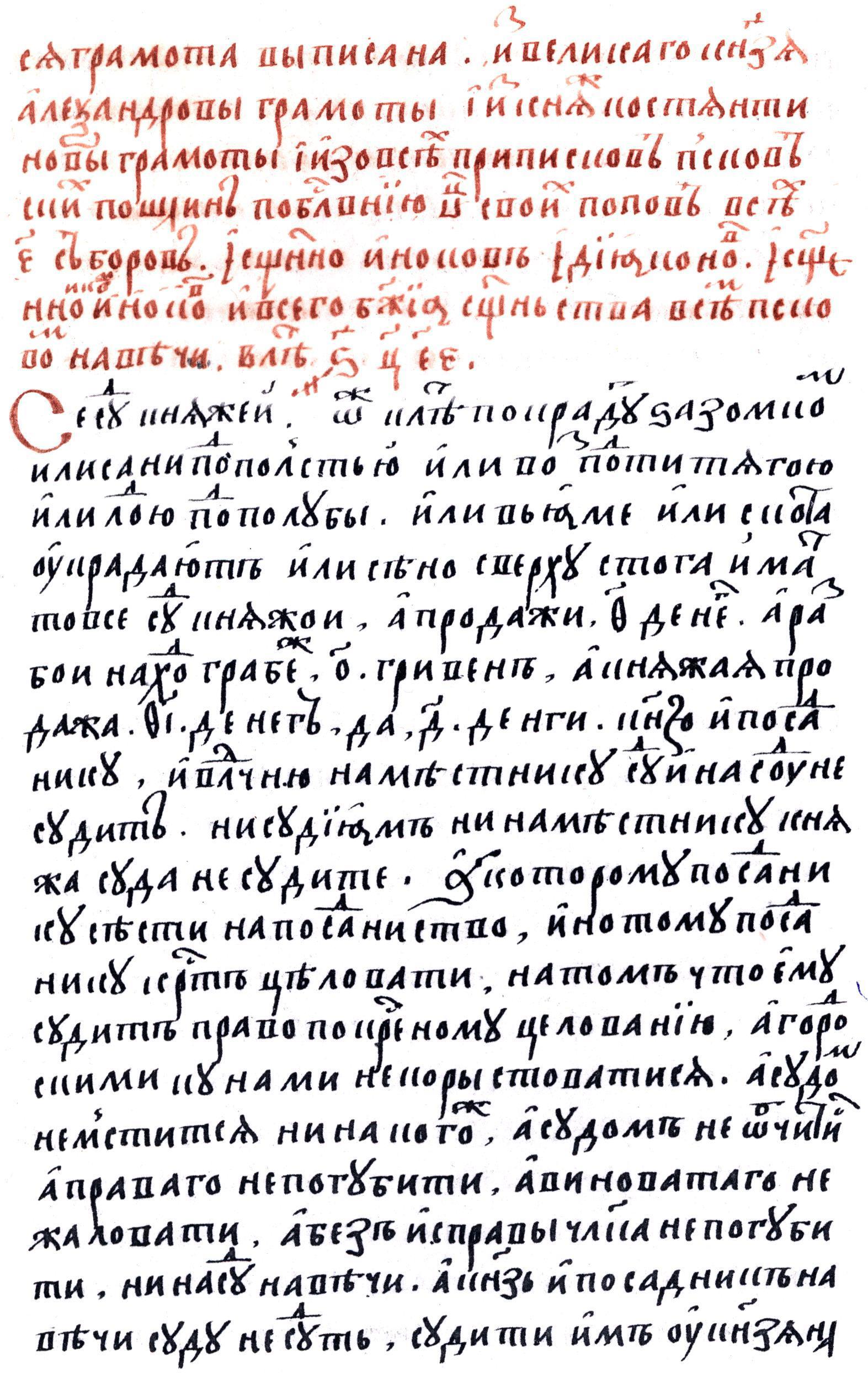

В своде псковских законов XIV-XV веков – Псковской Судной грамоте «братчина» наделена судебными полномочиями. «А братьщина судить как судьи», – гласит одно из постановлений законодательного памятника.

Псковская Судная грамота

Возглавлял этот суд «староста-пировой государь». Братчина Псковской Судной грамоты с одной стороны имела такое же значение, как и все другие суды но, с другой стороны, право самосуда не было обязательным для ее членов; при взаимном согласии они могли отказаться от суда «братчины», позвать приставов и решить свое дело общим порядком.

Судебный характер «братчин» не был явлением исключительно псковским. Так, даже в XIX веке в Вологодской губернии бытовала поговорка «братчина судит, ватага рядит».

«Братчину» связывают с корпорациями ремесленников, купцов. Характер древнерусской «братчины» носили и царские, боярские пиры допетровской Руси.

Средь шумной ассамблеи…

Бурное время петровских преобразований обозначило в российской истории завершение эпохи Средневековья и начало Нового времени. Одним из новшеств, привнесенных царем-реформатором стали ассамблеи, в коих можно усмотреть прямой прообраз нынешних корпоративов.

Летом ассамблеи собирались в Летнем саду на открытом воздухе; их программы отличались большим разнообразием. Зимой ассамблеи устраивались в домах петровских сановников. Хозяин должен был предоставить минимум четыре покоя; первый для танцев, сопровождавшихся музыкой, второй для трапезы с вином и прочими горячительными напитками, третья комната отводилась для курения, четвертая – для бесед и игры в шашки и шахматы (карты были запрещены).

По замыслу Петра Великого, ассамблея должна была привить русским людям коммуникабельность и раскованность. На ассамблеях рассуждали о насущных проблемах, обменивались новостями, строили планы на будущее, завязывали полезные контакты. В дружеских разговорах, товарищеских беседах нарабатывался опыт делового общения, имевший продолжение на мануфактурах и в торговых конторах, на верфях Адмиралтейства и в кабинетах коллегий.

Эти важнейшие черты петровских ассамблей не утрачены, а скорее получили развитие и сегодня.

Ассамблеи отличал демократизм; на них приглашали и «простых» людей: купец, мастеровой, матрос, боцман нередко пировали за одним столом с самим государем и сановниками.

Однако в дальнейшем ассамблеи утратили эту черту; «черни» вход в «благородное собрание» был заказан.

От петровских ассамблей пошла традиция дворянских, аристократических балов, сохранявшаяся в России вплоть до 1917 года.

Новые веяния

Корпоративный праздник современного типа стал формироваться в странах Европы и Америки на рубеже XIX-XX веков. Не обошел этот процесс стороной и Россию, где корпоративные собрания стали чем-то вроде «клубов по интересам». При этом интересы политические вскоре вытеснили интересы профессиональные. Либерально настроенные представители бизнеса на своих собраниях мечтали о конституционном обустройстве империи.

В 1904 году, не имея возможности выступить открыто, либералы организовали известную «банкетную компанию». Более чем в ста городах были проведены банкеты, на которых звучали страстные речи о введении в России конституционной монархии. Рабочие собирались на пикники-маевки, где под прикрытием невинного застолья на лоне природы читали нелегальную литературу и учились азам революционной борьбы.

Корпоративный праздник советского времени изначально имел сильнейшую политическую окраску. Так, номера самодеятельности были посвящены главным образом прославлению советского общественного строя, сатире на капиталистов и т.п.

Годам к шестидесятым, политическое острие притупилось; праздник обрел новые черты. К этому времени широкое распространение получили выступления профессиональных артистов (существовала система «шефства», концертных организаций над предприятиями, заводами, колхозами). К этому следует добавить выступления самодеятельных коллективов, «капустники», организацию шуточных конкурсов, розыгрышей и т. п.

Вчера, сегодня, завтра

К середине 90-х традиция корпоративных праздников обрела новые формы. Процесс этот продолжается и поныне, воплощаясь, порой, в самые удивительные формы как, например, Funny, Frick, Kreativ корпоратив.

Это абсолютный «нестандарт», и – он, зачастую, безумен по содержанию и так же безумно интересен. Здесь все зависит от компании, в которой он организуется и, безусловно, от организатора мероприятия. У подобного корпоратива есть много положительных вещей, которые могут пригодиться владельцам компаний. Известен пример корпоратива, где все руководство выступало в роли подчиненных, а среди сотрудников проводился конкурс на позицию руководителей. Условия организации праздника позволили осуществить не только потрясающий праздник, но и открыл для руководства компании много положительно неизвестного в сотрудниках, как считали рядовых. Трое из них возглавили новые направления деятельности».

Разумеется, «человеческий фактор» проходит красной нитью, «корпоративные мероприятия делаются в первую очередь для самих сотрудников, потому что людям нужно отдыхать и развлекаться. Безусловно, в процессе общения выстраиваются и определенные внутрикорпоративные коммуникации».

Сегодня специалисты считают, что самое важное не развлечение сотрудников, а вовлечение их в праздник. Если развлечение становиться нормой, то каждый следующий корпоратив будет проходить тяжелее. «Хлеба и зрелищ!» или «Это уже было!» и т.д. Всего должно быть в меру. Но конечная мера праздника это эмоции удовлетворения и счастья от участия. Праздник не должен поразить – праздник должен воодушевить!

Корпоративное торжество несет и еще одну «нагрузку»; это важнейшее средство внутреннего PR, зачастую, редкий повод отметить добросовестных сотрудников, повысить мотивацию коллектива в целом.

Именно поэтому подготовкой корпоративных мероприятий традиционно занимается секретариат, дирекция по рекламе и PR, служба персонала. Сотрудникам этих отделов приходится сегодня далеко не просто: ухитриться провести достойный праздник в условиях урезания «всего и вся», и, прежде всего бюджета – задача не из легких.

Бюджет на корпоративные мероприятия формируется, исходя из прибыли компании. Как правило, закладывается определенный процент, который и становится «кассой» ко времени очередного праздника. В условиях кризиса, конечно, статья расходов на корпоративные мероприятия не избежала сокращения, затраты минимизируются.

Что ж, жизнь, как водится, вносит свои коррективы и, к сожалению, сковывает прежний размах…

А впрочем, как знать: быть может, сегодня складываются новые «корпоративные» традиции. Менее затратные, но зато по-семейному теплые и человечные. Это, своего рода, возвращение к истокам. Ведь наши предки, как и их современники в Европе, организовывая свои «корпоративные» торжества отнюдь не прибегали к услугам «специально обученных людей». Сами, все сами. Разве что скоморохов, цыган с медведями или вагантов приглашали.