Гуляй, купчина, от рубля и выше: историческая зарисовка о купеческих нравах

Автор: Сергей ВасильевЭх, трудна жизнь купецкая: день с приятелем, два с покупателем, три дня так, а в воскресенье разрешение вина и елея — и к „Яру“ велели». Поговорка эта бытовала в среде московского купечества и приходилась к слову обычно в понедельник (что-то вроде нынешнего «Понедельник — день тяжелый»). Когда сложилась она, доподлинно неизвестно, однако можно с уверенностью утверждать, что появление ее связано с «первым изданием» российского капитализма.

Прощай, крепостное право

Сразу после отмены крепостного права в 1860-х годах в Москву ринулись прогуливать выкупные платежи дворяне, тогда же там стали открываться многочисленные рестораны, клубы и прочие злачные места, где к превеликому удовольствию прожигающих жизнь аристократов можно было спустить невообразимое количество денег. За белой костью последовали и представители «новых русских» той эпохи, поразительно напоминающей бурные 90-е ушедшего столетия. Уже к 70-м годам XIX века в Москве сложилась целая индустрия по обслуживанию купечества и мелкого торгового люда — коробейников (своего рода предшественников «челноков»).

Москва кабацкая

Первопрестольная манила, выбор был велик и отражал полную палитру вкусов и пристрастий…

Русский трактир Бубнова отличала атмосфера «всепьянейшего» разгула, диких нравов и бесшабашности. Плясали под гармошку, хлестали «паленую» водку по бешеным ценам, под «закусь» из не свежих продуктов — все это весьма и весьма потакало вкусам стремительно разбогатевших вчерашних мужиков.

В конце 1880-х годов появилась мода на мрачные прокуренные подвалы с неприметными входами, без вывесок и оформления; таковыми были «Ад» и «Яма» в районе Лубянки.

Живой контраст с подобными заведениями являл трактир «Хлебная биржа». Здесь облюбовали место для деловых встреч московские хлебные олигархи. В «Хлебной бирже» был устроен самый настоящий «фейс-контроль»; даже прилично одетые господа не могли переступить порог, будучи в нетрезвом состоянии.

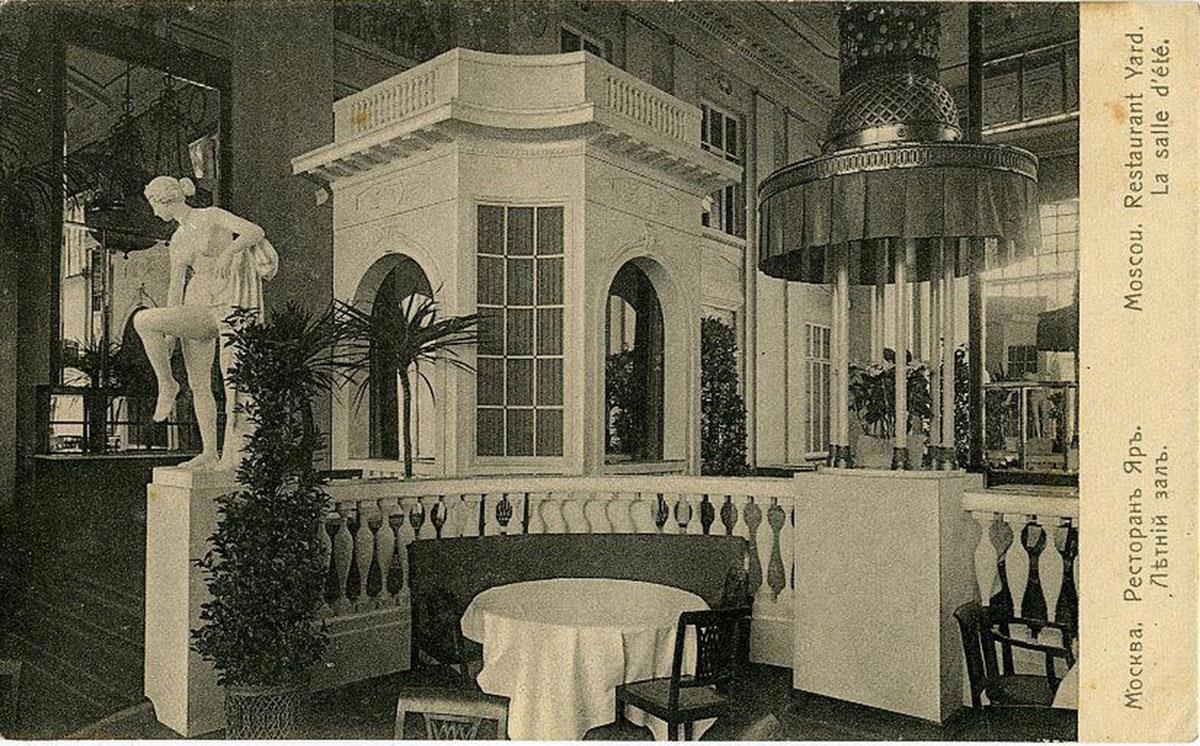

Притязательная публика тусовалась в «Славянском базаре», при самой дорогой московской гостинице, в загородном «Яре», знаменитом своим хором, и, наконец, в «Эрмитаже», который открыл французский ресторатор Оливье — создатель одноименного салата. В 60–70-х годах XIX века касса «Эрмитажа» вобрала выкупные платежи четверти российских губерний. После того как дворяне вконец обнищали, Оливье вернулся на родину, разумеется, далеко не бедным человеком. А основанному им ресторану пришлось несколько изменить профиль: теперь сюда старались привлечь молодых «купчиков» азартными играми, отдельными кабинетами и возможностью продемонстрировать «широту русской души». К этому времени — 1880-1890-е годы — относятся знаменитые сцены со швырянием бутылок шампанского «Вдова Клико» в зеркала, купаниями в пенистом напитке и «хождениями по мукам», когда «ухарь купец, удалой молодец» заказывал сто порций пятнадцатирублевого салата оливье и прохаживался по ним в сапогах под музыку.

Чего изволите-с… Экзотику!

Богатые купцы, пресытившись ресторанным угаром, требовали «экзотики».

«Блюдо» это не входило в обычное меню. Официанты и метрдотель торжественно вносили в отдельный, специально предназначенный для этого кабинет громадный поднос, на котором среди цветов, различной зелени, холодных гарниров и бутылок со спиртным возлежала на салфетках обнаженная женщина. После того как «экзотику» ставили на стол, начиналась вакханалия в духе позднего Рима. Солидные, длиннобородые «первогильдейцы» в длинных, на манер старорусских кафтанов сюртуках до пят под возгласы «ура» пили шампанское, соревновались в «широте натуры» и под гром оркестра засыпали «Венеру» кредитками, поливали вином, закусывая при этом окружавшими ее яствами. Разумеется, удовольствие стоило денег — и немалых: барышне и хозяину «на фрак и за уговор» по 500 рублей, официантам рублей по 100 и тысячи три хозяину.

Еще одной разновидностью милых купеческих развлечений был «аквариум». Выдвигали на середину зала рояль, вливали в него несколько дюжин шампанского и пускали рыбок. Тапер в это время должен был играть бравурный марш. Устраивали и так называемые живые римские качели, похороны русалки и купание в шампанском. «Живые римские качели» заключались в следующем: обнаженную ресторанную артистку подбрасывали на руках до потери ею сознания. При «похоронах русалки» заказывали гроб, клали в него согласившуюся на это девушку, цыганский хор пел погребальные песни, а сами купцы, напившись до чертиков, искренне и от души обливались горючими слезами. «Купание в шампанском» состояло в том, что обнаженную женщину клали в ванну, наполненную этим напитком.

Загадки «купецкой» души

«Всем нам до зарезу нужны были деньги. А деньги были у купца Подугольникова из наших, бывших крестьян. Мы обнищали, и он давал. Он дал раз, два, три, подождал, да вдруг и приехал к нам. Хотя этот раз его дальше кабинета не пустили, но он уже сам попросил, чтоб подали ему водочки. А в следующий раз его пришлось позвать обедать в столовую. Строго-настрого приказавши детям не смеяться, если Подугольников станет сморкаться в салфетку» — эти строки принадлежат перу столбового дворянина и были напечатаны в журнале «Отечественные записки» в 1880 году. Быть может, Подугольников сморкался в салфетку по причине природного бескультурья, а может, и нарочно, дабы насолить бывшим хозяевам, унизить их...

Однако факт: в 80–90-х годах позапрошлого столетия «владельцы заводов, газет, пароходов» целенаправленно поддерживали имидж неотесанного хамоватого «нового русского».

Известный бичеватель нравов купечества, Островский, будучи сам выходцем из богатейшей семьи Замоскворечья, пользовался финансовой поддержкой купцов-меценатов при постановке своих обличительных пьес. Одного из своих главных спонсоров, фабриканта Михаила Хлудова, драматург по его же просьбе изобразил в пьесе «Горячее сердце» в виде «не просыхающего» купца Хлынова. Михаил Хлудов согласился и профинансировать издание модного журнала «Развлечение», при условии что в нем в течение года в каждом номере будут рассказывать о его кутежах.

Самая популярная песня, исполняемая хором ресторана «Яр», повествовала о купцах, обманывающих покупателей и казну, а затем пропивающих прибыль в кабаках. Припев у этого произведения «русского шансона» был такой: «Московское купечество — поломанный аршин. Какой ты сын Отечества? Ты просто сукин сын!».

Весьма напоминает нашу недавнюю (да и нынешнюю) страсть купечества к созданию особняков, построенных по принципу «подороже и почуднее». Арсений Морозов, например, стал общемосковским посмешищем, выстроив дом, хорошо известный и нынешним москвичам, — здание Общества дружбы с зарубежными странами, напротив кинотеатра «Художественный». На вопрос архитектора о том, в каком стиле следует строить дом, Морозов ответил: «Во всех, денег хватит». Архитектор выполнил указание, всласть повеселив горожан.

Появились в то время и анекдоты «о новых русских». Играли они, как это ни парадоксально, практичную роль, дезориентируя иностранных конкурентов, состязавшихся с Замоскворечьем за контроль над московским промышленным регионом. А оборот его составлял без малого 3 миллиарда рублей — более 20 % от всего торгово-промышленного оборота империи!

Явью эти анекдоты стали в 1905 году. Тогда прежде едва сводившие концы с концами штабные офицеры с началом японской войны внезапно обогатились на интендантских махинациях. В Москве они получили кличку «вась-сияси» (от «ваше сиятельство», как к ним обращались извозчики-лихачи, курсировавшие между «Яром» и «Эрмитажем»). О том, как нужно кутить, «вась-сияси» знали из пьес Островского и старых номеров журнала «Развлечение», живописавших похождения Михаила Хлудова.

Кстати, к загулявшим купцам, как свидетельствует знаток московского быта Гиляровский, те же извозчики обращались по имени-отчеству, как бы подчеркивая их солидность по сравнению с вороватыми интендантами.

«А в сумерках кони проносятся к „Яру“…»

Вот как описывает купеческие нравы еще один современник: «На обедах играл оркестр Степан Рябова, а пели хоры — то цыганский, то венгерский, чаще же русский от „Яра“. Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать; последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракт отдавал певицу в полное распоряжение содержательницы хора».

Правда, довольствовались подневольными певицами по большей части купчишки помельче. Финансовые воротилы предпочитали женщин более высокого полета, требовавших огромных расходов. Рекордсменом в этом отношении стал Николай Рябушинский. Так, француженка Фажетт обошлась ему в 200 тысяч рублей, причем за два месяца. За одно только колье с жемчугом и бриллиантами от Фаберже Рябушинский заплатил 10 200 рублей. В то время как плата в 50 копеек за рабочий день считалась хорошей расценкой для рабочего люда. Но одной француженкой Николай Павлович ограничиваться отнюдь не собирался. Родственники, обескураженные безумным размахом трат молодого повесы, добились установления над ним опеки. Но через несколько лет он ее снял и вот тут-то разошелся во всю ширь купецкой, молодецкой души. Помимо неистребимой страсти к женщинам Рябушинский имел тягу к машинам и считался одним из первых российских автолихачей. Его роскошный красный «даймлер» мощностью в 60 лошадиных сил — по тем временам последнее слово техники — москвичи быстро научились узнавать. Несколько раз его привлекали к ответственности за нарушение только что выработанных правил новомодной автомобильной езды. Как-то пришлось ему и выплатить солидные отступные сбитому пешеходу.

Там «Черный лебедь» на пруду…

Но основное веселье Николай Рябушинский устраивал на собственной вилле «Черный лебедь» в Петровском парке. Москва полнилась слухами, что там «устраивались афинские ночи с голыми актрисами». Видимо, с тем чтобы придать остроты, Рябушинский украсил виллу коллекцией отравленных стрел из Новой Гвинеи. Путешествуя в юности по экзотическим странам, Николай Павлович побывал в племени людоедов и даже якобы отведал вина из черепа побежденного врага — такую почесть оказал ему вождь. Нашлись и критики, утверждавшие, что эта история подозрительно напоминает «череп киевского князя Святослава», из которого любили угощаться убившие его печенеги.

Количество дам, желающих посетить скандальную виллу «Черный лебедь», зашкаливало, а страсть кженскому полу Николай Рябушинский пронес через всю жизнь. Уже в глубокой старости, когда ему было за 70, работая в художественной галерее «Эрмитаж» в Монте-Карло, он пережил последнее увлечение к женщине втрое его моложе.

Денег-с много, девать-с некуда…

Из воспоминаний старого официанта, свидетеля купеческих кутежей: «Денег-с много, девать-с некуда, дела-с большие, вот они по салату-с оливье и гуляют. Человек солидный, а нравилось им, что сапожки у них в соусе провансаль запачканы. В гроб они мадмазель Мулинэ-с клали... Очень приятственная была по комплекции и красоте-с. Салат-с пикап на красном перце всегда в кабинет спрашивала... Ей по особому-с заказу вертели, шеф-с повар готовил. Всего туда наложит, а больше рябчика с душком, сырчик пармена-с и телячьей печенки. А гробик-с от фирмы бюра процессий похоронения Пушкина им требовали, и чтобы весь черный, пострашней-с. Свечи, люстры жгли еще для страху... У нас один гробик на зиму в подвале оставили, а в половодье, как ярмарку затопило, его водой-с, говорили, снесло. Уплыл-с... Все было-с, всякое видывали... Им хозяин господин Журавлев в счет за тарелочки, что передавят, и за все прочее крепко в счет ставили. Не стеснялись. Поторгуются, а заплатят... А у них между собой пари-с: кто пройдет и не посклизнется, того-с качать. Выходило за трезвое поведение, потому пьяному пройти, не упасть-с и сертучок не испачкать нельзя-с!.. Как, спрашиваете, в шампанском купали? Дюжины четыре вина влили. Не помню-с, извините, как мамзель звали-с... На такое дело много их, барышень, просилось... В спор, в драку-с... Хорошо им платили... А кто закажут — это вино пригоршнями пили-с. Другой, наклонимшись, и бородку себе для удовольствия мочит-с али ртом пузыри поверху сделает. Одна мамзель чуть на тот свет не убралась от простуды — винцо было с ледника. Хе-хе-хе... Вот, господин, какие дела были, вот как-с веселились!.. А люди все солидные-с, с положением, фабриканты-с: из сундучного ряда, самоварщики тульские, меховщики арзамасские... Выпьют русской донской шипучки-с, а распорядитель-метрдотель в счет заграничное поставят-с. И бутылок еще порожних в кабинет велят принесть. Для счета-с! Пьяный за них, как за вино натуральное, уплатит-с... У гроба настоящей слезой рыдали, и нам, на них глядючи, жалко-с... А кого и чего — сами не знаем-с!.. Жалко — и все... Может, чужих денег-с... Цыганы кого не разжалобят, коли им платить. То заорут, чтобы плясать, а то горе мыкать... Вот какую географию сочиняли-с... Прости, господи, согрешения наши, в аду нам за них, за греховные дела наши, гореть...»

Позволить себе такую широту размаха купцы победнее, разумеется, не могли. Чудили дешевле и примитивней. Нет денег на поездку в Египет или Новую Гвинею — зато можно, вусмерть упившись, отправиться из Москвы «охотиться в Африку на крокодилов». Правда, такие поездки обычно заканчивались где-нибудь в Твери, в привокзальном кабаке. Если купец-миллионер и известный чудак Михаил Хлудов везде появляется только в сопровождении ручной тигрицы, которой он обзавелся во время покорения Средней Азии, где животное получило «боевое крещение»… значит, купцы — мелкие сошки покупают себе ученую свинью клоуна Танти и устраивают ее торжественное поедание. Правда, потом, в отличие от Хлудова, они становятся посмешищем всей Москвы, ибо становятся жертвой лохотрона. Ловкий циркач подсунул им хрюшку простую и совершенно необразованную, а «артистка» продолжила свои гастроли.

Хотя нравы русского купечества той уже далекой эпохи порой и шокируют, но это характерная черта переходного периода — нечто подобное было и в истории других вполне «цивилизованных» стран. «Новые дворяне» в старой доброй Англии, неотесанные буржуа Франции, грубоватые и прямодушные американские воротилы бизнеса — все они не отличались изысканностью манер. Это были люди дела — светские манеры и воспитание стояли для них на второстепенном месте.