ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Борис Стругацкий (15 апреля 1933 — 19 ноября 2012)

Автор: Анастасия Ладанаускене

Борис Натанович Стругацкий

Цитаты

Я очень не люблю говорить о себе. И по возможности не говорю. Не люблю сугубо личных вопросов и стараюсь от них всячески уклоняться.

Жизнь писателя — это его книги, его выступления в печати. Пертурбации его личной жизни, семейные дела, лирические эскапады, «путешествия и приключения» — всё это никого не должно интересовать.

Мировоззрение моё полностью сложилось к концу 60-х, и с тех пор в мире и вокруг не произошло ничего такого, что заставило бы меня это мировоззрение сколько-нибудь существенно подправить.

Разумеется, многое из того, что раньше казалось чрезвычайно важным или привлекательным, сейчас оставляет равнодушным и даже просто не нравится, например, пение хором, танцы под магнитофон, вообще — ухаживание за прекрасным полом... Но мне трудно называть это «переменой взглядов». Это именно чисто возрастное изменение представлений о привлекательном и интересном, и не более того.

Вся будничная жизнь есть не что иное, как последовательность выборов, причём, как правило, именно между плохим и очень плохим (неприятным и очень неприятным, нежеланным и совсем уж нежеланным). Вас интересуют роковые повороты, случаи, когда выбор способен изменить судьбу? Но это (слава Богу!) большая редкость, я уже и не помню, когда мне приходилось делать такой выбор в последний раз и что это был за выбор. Наверное, что-то достаточно неприятное, и память услужливо стёрла событие, а точнее — загнала в подсознание.

Живу я, разумеется, настоящим, но никогда не выпускаю из виду будущее. Это, если угодно, черта моего характера, не совсем типичная. Поэтому, помнится, я с большим удовлетворением прочитал у Бертрана Рассела: «Цивилизованный человек отличается от дикаря главным образом предусмотрительностью». Я всегда хорошо учился: не прогуливал занятий, слушал лекции внимательно (за редким исключением, вроде основ марксизма-ленинизма), тщательно готовился к экзаменам. Образ крыловской стрекозы («Ты всё пела? Это дело. Так пойди же, попляши!») произвёл на меня, видимо, ещё в детстве большое впечатление.

Наши представления о мире существуют на уровне предложений, а критерия нам знать не дано. Вот для меня, например, существует истина: есть надо, чтобы работать. А не «работать, чтобы есть».

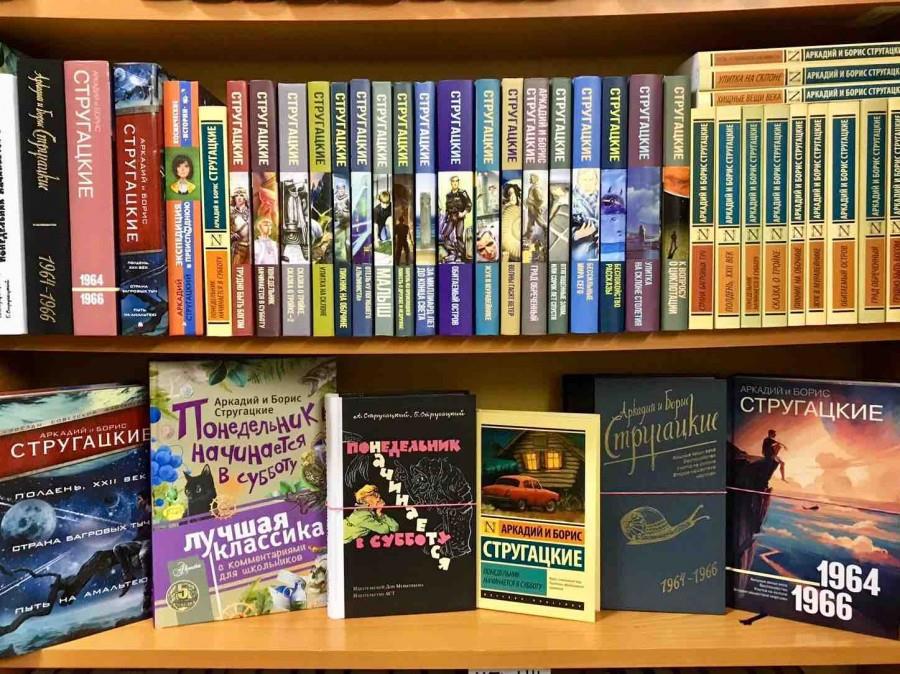

Самое любимое произведение — «Улитка на склоне», самое нелюбимое — «Страна багровых туч».

Человек — существо разнообразное. И раньше так думал, и сейчас — тоже.

«Тыщу лет» литература учит человека добру (книги, которые учат злу, — редкость), а человек как был со времён палеолита существом, мягко выражаясь «разнообразным», так им и остался. Похоже, роль литературы в воспитании невелика. Дружки, двор, школа, несчастные родители (способные научить маленького человечка одному только: «делай как я») — вот подлинные воспитатели. И тут уж — как кому повезёт.

Я — сторонник создания Высокой системы воспитания, важнейшим элементом которой является обнаружение профессионалами (Учителями) главного таланта ребёнка и создание условий для развития этого таланта. Такая позиция легко подвергается сомнению и критикуется, но беда даже не в этом. Мало того, что даже самые общие принципы такой системы ещё не сформулированы, — совершенно не видно социальных сил, которые были бы заинтересованы в появлении Человека Воспитанного.

Мир ХВВ (Хищных вещей века) оказался (помимо воли авторов!) довольно точным предсказанием. Мы можем наблюдать сейчас воочию, как человечество страна за страной переходит в это состояние, в состояние Общества Потребления, и похоже, нет такой силы, которая способна была бы (или хотела) заставить нас свернуть с этого пути. Общество Потребления оказалось той самой целью, на которую направлена пресловутая («льва-толстовская») «равнодействующая миллионов человеческих воль».

Ответ на вопрос «Как вы стали писателем?»

Постепенно. Методом проб и ошибок. Очень не хватало фантастики — читать. И была (откуда-то) уверенность, что знаешь, как эту фантастику надо делать. И был старший брат, который, видимо, обуреваем был аналогичными желаниями и намерениями. И ещё была, я думаю, «искра божия», без которой вообще ничего существенного не могло бы произойти. Плюс совершенно необычная для СССР атмосфера хрущёвской оттепели — время «глотка свободы». Это называется: «открылась везуха».

О писательстве

Подражать — это, по-моему, дурно. Даже если ты подражаешь самому себе. Главный принцип работы у нас был: всякая новая вещь должна быть не похожа ни на какую, опубликованную раньше. Лучше всего — во всём мире, безусловно — в России, и уж, конечно, тобой же написанную.

Заставить себя «сесть и писать» — вообще, по-моему, самое сложное в писательском деле. Кто-то назвал это: «страх чистого листа». Плюс природная лень. Плюс окружающие тебя соблазны, не имеющие к работе отношения никакого. Когда работаешь с напарником, все эти трудности преодолевать значительно легче. А «придумывать» вдвоём — вообще сплошное удовольствие. В том числе — писать подробные планы. Главное в этих планах — концовка. Пока не придуман конец, лучше за работу не садиться. Намучаешься, «как раб на галерах», и бросишь на тридцатой странице, в отчаянии.

Я не слишком люблю научную фантастику. Она построена, как правило, вокруг судьбы идей, а не судеб людей, как это должно быть с художественной литературой вообще.

Фантасты — никудышные пророки и «глашатаи будущего». Всё, что им удаётся предсказать, либо очевидности-банальности, либо совершенно случайные попадания. Максимум, на что способны самые проницательные из них — угадать «дух» будущего, ауру его, как это удалось Уэллсу и в какой-то степени Замятину. Да от них пророчеств и не требуется. Их задача — показать миры, в которых человеку хочется жить (утопия), или такие, что вызывают отвращение и страх. Они — просто выразители надежд и страхов общества, членами которого им довелось быть. Вот, говорят они читателю, каким мог бы быть мир, в котором ты живёшь, и каким он может стать, если не принять меры. По сути, они пишут о настоящем, о том настоящем, которое незримо присутствует здесь и сейчас, которым чревата наша реальность. И правильно делают! Не может быть у писателя более благородной задачи, чем рассказывать о настоящем.

Фэнтези — это современная авторская сказка. Это значит, что чудеса здесь не объясняются и, более того, в объяснении не нуждаются. Почему летает ступа Бабы Яги! Как действует скатерть-самобранка? Как эволюция породила народец гномов? Каким образом маги и чародеи преодолевают законы сохранения и принципы термодинамики? Это всё в сказке ДАНО, и никакому (нормальному) читателю не приходят в голову вопросы типа тех, что сформулированы выше. А в фантастике чудеса (любые!) присутствуют как реальные элементы реального мира. Если имеем фотонный звездолёт, то при нём приложено объяснение, как он работает (совершенно фантастическое, разумеется, но выглядящее вполне реалистично). А если даже объяснение не приложено, всегда подразумевается, что оно существует. Невидимый человек. Летающий человек. Механический человек. Объяснения либо предлагаются, либо подразумеваются. Телепаты, межгалактические пришельцы, даже «люди как боги». Либо объяснения, либо какие-то общефилософские соображения.

Произведения литературы должны не учить, а вызывать максимум сопереживания. Книга — это стимулятор работы души. «Душа обязана трудиться — и день и ночь». Жизнь тоже такой стимулятор, но — беспощадный. А книга — бережный и добрый.

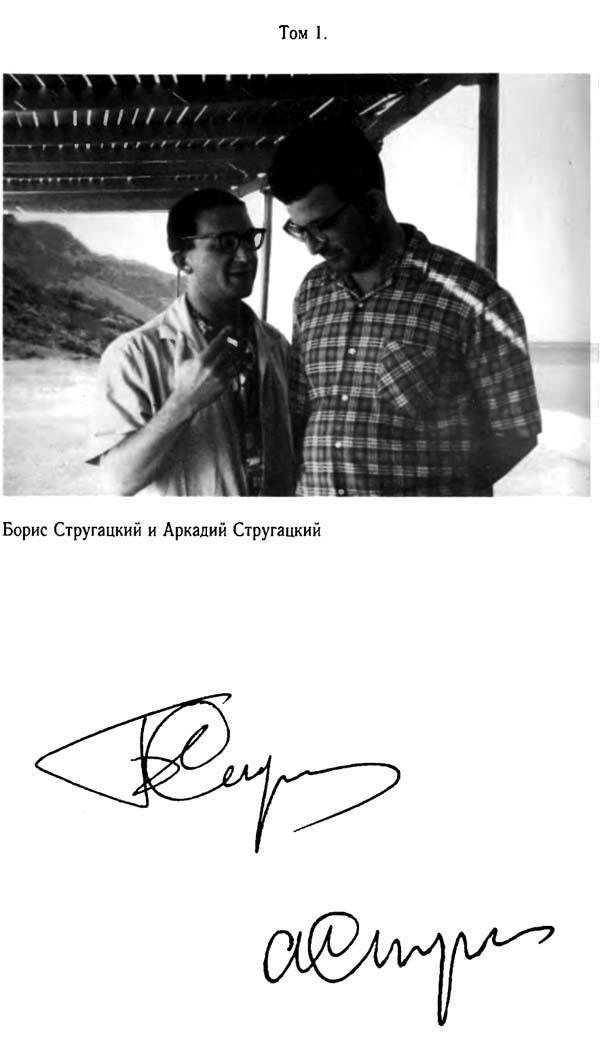

Аркадий и Борис Стругацкие за работой

О соавторстве

Вам когда-нибудь приходилось пилить дрова? Те, кому приходилось, меня поймут. Писать в одиночку — это то же самое, что в одиночку пилить здоровенное бревно двуручной пилой. Вдвоём — и технически, и психологически — делать это на порядок легче и эффективнее.

К началу 50-х мы оба уже точно знали, КАК надо писать НАСТОЯЩУЮ фантастику! И когда жена АН Ленка спросила не без яда: «Что вы всё критикуете да болтаете. Самим роман написать слабо?» — мы были уже готовы к ответу. Пари было заключено, и мы засели за «Страну багровых туч».

Не будет преувеличением сказать, что вся наша работа была именно «преодолением постоянно возникающих разногласий». Начиная с 1960-го мы работали только вместе, рядом, бок о бок или нос к носу — как получится. Сюжет придумывался, как правило, заранее (в письмах или во время вечерних прогулок), а текст — фраза за фразой, абзац за абзацем, страница за страницей — мы сочиняли тут же, за столом, методом «предложено — обсуждено — занесено (или отвергнуто)». Полная свобода обсуждения и критики. Непрерывный спор (за каждое слово, иногда за запятую, предлагаемую «не там»). Каждый волен был не только править — полностью забраковать предлагаемый вариант. Но при одном существенном условии: вычёркиваешь предложенный вариант — предложи свой. И только так. Иногда (редко) случалось так, что согласовать варианты не удавалось. Тогда бросался жребий, и художественный спор решала монетка.

Тогда молодые-нескромные, мы уже ставили перед собой задачу создать новую фантастику. Мы твёрдо понимали, что прежняя — барахло. Всё нужно делать иначе.

Мы описывали Мир-в-Котором-Нам-Хотелось-бы-жить. В котором высшим наслаждением и источником счастья является творческий труд. Дружба, любовь и работа — вот три кита, на которых стоит счастье тамошнего человечества. Ничего лучше этого мы представить себе не могли, да и не пытались.

Самым значительным нашим произведением мы всегда считали «Улитку на склоне». Я и сейчас удивляюсь, как нам удалось тогда создать вещь столь же новую, сколь и глубокую.

Иногда мне кажется, что мы были не «две половинки одного целого», мы были чем-то вроде сплава или даже химического соединения. Субстанция распалась и перестала быть собой — даже частью себя быть перестала. Я частенько встречаюсь с читателями особого типа: им почему-то очень хочется «разъять» тексты АБС: вот это вот АН, а вот это — БН. Безнадёжно! Разделить, может быть, и можно, но исчезнет объект. Водород — здесь, кислород — здесь, а вода-то где? Нет воды! И писателя АБС точно так же больше нет.

О людях, жизни и будущем

Наша «серость» это — пассивность. Социальная лень и лень вообще. Страх свободы. Страх остаться без начальственных указаний. «Малый джентльменский набор строителя феодализма XXI века». К таким приходят «чёрные» — в чёрных сутанах, в чёрных мундирах, в чёрных костюмах (с ослепительно белыми манжетами). Они «знают, как надо». Мы им верим (мы вообще склонны верить начальству), и мы начинаем делать «как надо». Как надо — им. Не нам. Тем более что нам надо так немного. И довольно скоро выясняется, что создаваемое не нужно ни нам, ни им — никому. Выстроенное рушится, и всё начинается сначала.

Человек проверяется именно на том, как он относится к беспощадному, бесчеловечному уничтожению неприятного ему явления.

Добро — более абстрактно. Добро — это дух. А зло — это плоть. Зло материально всегда. А добро — как бы подтекст твоей деятельности. Ты его ощущаешь только инстинктивно, и проявляется-то оно тоже какими-то, чёрт возьми, эманациями, излучениями... В то время как зло всегда конкретно, «грубо, зримо», однозначно, перечислимо, оно может быть расписано по всем деталям. А вот добро очень трудно так расписать! Добрый поступок очень трудно описать. Вот обратите внимание — вам не приходилось встречаться с тем, что, когда вам рассказывают о некоем добром поступке, сразу же начинают — либо у тебя, либо у твоего собеседника — возникать какие-то противные мысли: а не совершено ли это в корыстных целях на самом деле...

Нельзя трусить, лгать и нападать. Нужно читать, спрашивать и любить близких. Объяснить это ребёнку, и вообще кому бы то ни было, разумеется, невозможно. Да объяснения ведь и не воспитывают. Воспитывают, как известно, обстоятельства. И тут уж как получится.

Я бы заменил уроки литературы «уроками чтения», причём ввёл бы эти уроки начиная со второго класса, а может быть, и с первого. Задача: сделать чтение самым любимым, самым увлекательным, самым престижным занятием подростка. Не надо никаких нудных обсуждений «проблем», никаких «лишних людей», «писем Татьяны», «почему Раскольников убил старуху», вообще не надо примитивного литературоведения, всего этого нудного пережевывания наукообразной скукотищи, убивающего книгу. Только ежедневная и ежечасная демонстрация, умелая и талантливая, что книга — это прекрасно! Это кайфово! Это круто! А тот, кто этого не понимает, — лузер, серый, невнятный, с ним и поговорить-то не о чем.

Школа должна выпускать квалифицированных читателей, умеющих получать наслаждение и от чтения, и от перечитывания.

Одна из главных задач — это найти в человеке талант. Мы убеждены, что практически в каждом ребёнке скрывается некий талант, как правило, непонятный ни родителям ребёнка, ни самому ребёнку. Некая искра Божья, некое дело, в котором данный мальчик и данная девочка, выросши, будут более успешны, чем соседи. Не дрессировать человека, не настраивать на определённый род деятельности, а найти то, к чему он наиболее талантлив, вычленить это и помочь развить. Вот главная задача воспитания!

Единственный путь (достижения прекрасного будущего) — создание Теории Воспитания Человека. Человечество должно научиться воспитывать в своих детях доброту, честность, благородство, душевную щедрость.

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***