Время людей

Автор: Евгений КрасПомните со школы, наверное – «Что я могу сделать для людей?!» Потом этакая натуралистически патетическая сцена с разрыванием грудной клетки и Герой начинает использовать свой четырёхкамерный орган в качестве осветительного оборудования. Ну, да, он самый – Данко. Честно сказать никогда не был в восторге от подобных творческих изысков, но раз сказали, что писал гений, то пусть будет гением. А я предпочитаю интересоваться не книжными сверхчеловеками, а вполне земными людьми… зато реальными. Теми, которые действительно что-то сделали для людей – мотивы не то, чтобы не существенны, но всё же где-то на заднем плане.

Понятно, что объять всё человечество оптом сложно, но если благодетель действовал на местном уровне – уже интересно, особенно, если место местного уровня интересное. Сейчас один из важнейших «напримеров» – Крым. Там и поищем неординарных людей.

Ну всё как всегда – одна тема и уже версии… Ладно попробую сварганить нечто среднее. В конце концов дело в деле – детали не важны. Одни говорят, что он родился в 1850 году в Санкт-Петербурге, другие не говорят, где родился, но говорят, что российское гражданство он принял только в 1872 году. Одни говорят, что настоящее имя у него было Фридрих Пауль Генрих, а другие утверждают, что Фридрих Иоганнович… Может все правы, а может все ошибаются. Но кое в чём мнения сходятся. По-русски его звали Фёдором Ивановичем Зибольдом. Получив в 1873 году юридическое образование Федя «не проникся» открывшимися возможностями, а сменил направление и в 1893 году закончил ещё и Лесной институт, параллельно работая лесничим. Это дало ему должность Главного лесничего Феодосии. Крым-то при всех его прелестях всегда страдал от маловодья, поэтому должность лесничего в этих местах была... как бы это поточнее выразить... относительная. Молодому специалисту была поставлена задача исправить то, что было посажено до него и попытаться вырастить на сухих склонах хоть что-то. То есть Фёдору предложили стать сменщиком Сизифа на склонах Феодосийских гор. Может другой бы испугался, но не Зибольд. Как говориться — дали дело — делай смело... и он принялся за работу со всем немецким тщанием.

Задачу по превращению Феодосийской суши в цветущий край он попробовал решить методом террасного мелиоративного лесоразведения. Главной культурой в этом начинании была выбрана крымская сосна. Районирования не требует, кормить не нужно — самое то. Однако воду-то, хоть и в ограниченных количествах, деревцам было дать нужно. Фёдор Иванович взялся за нивелировку склонов Тепе-Оба с целью заложить на них водосборно-оросительные каналы. Во время этих работ энергичный лесничий наткнулся на что-то непонятное, но явно несовременное. Загадочные руины он определил, как остатки древней гидротехнической системы. Пытливый ум просто не мог пройти мимо такой загадки. Обследование выявило на склонах гор целую систему из 22-ух конусных куч щебня объёмом «до 300 кубических саженей» (900 кубометров с гаком!). Стало совершенно ясно откуда бралась вода для работы древнего водопровода из керамических труб. Отдельных элементов этого водопровода в начале тридцатых годов 19 века при различных земляных работах было найдено более восьми тысяч штук.

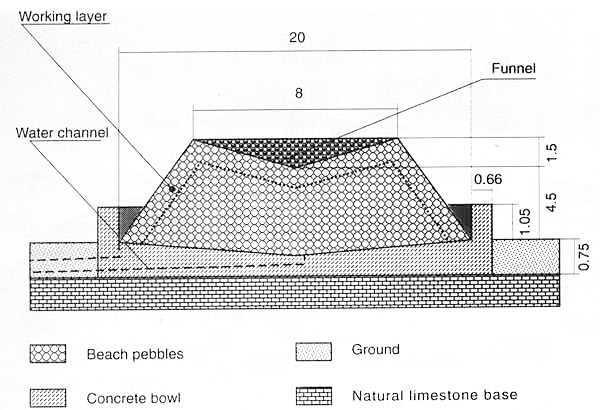

Зибольд задумался... В принципе он понял общий принцип работы древнего устройства. Влажный морской воздух, проходя через кучи щебёнки отдавал за счёт разницы температур излишнюю влагу камням. Маленькие капельки конденсата постепенно скапливались у основания. Оставалось только собрать воду. Фёдор Иванович решил возродить эти устройства для получения воды из воздуха, немного улучшив древнюю идею. Результатом его размышлений стала схема водяного конденсатора. Оставалось проверить эту идею на практике. Местные власти оценили идею Главного лесничего и в период 1905-1913 годов Зибольдом были спроектированы и построены два опытных конденсатора - побольше и поменьше. Основание большого расположено на вершине Тепе-Оба и сохранилось до сих пор. Её называют чашей Зибольда. Вот схема этого сооружения:

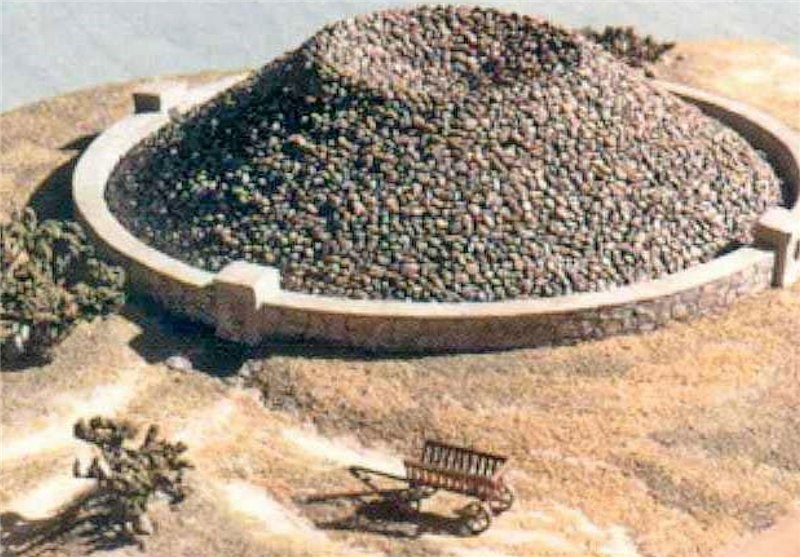

Фундамент чаши диаметром 12 метров сложен из плит известняка, покрытых сверху пятнадцати сантиметровым слоем бетона и окружён по периметру невысокой вертикальной стенкой. Конусное дно имеет водоотвод от центра к наружному борту. Раньше чаше была заполнена крупной береговой галькой усечённым конусом высотой до 6 метров. В 1912 году строительство большого конденсатора было завершено и несколько месяцев он исправно выдавал более 400 литров чистейшей воды в сутки. Вот так это выглядело, когда было новеньким:

Разумеется, что вся эта научная и инженерная деятельность шла не в ущерб основной работе по лесоразведению. Следы этих лесопосадок имеются до сих пор. И работа по лесоразведению не остановилась. Может когда-нибудь здесь будет могучий лес, а пока вот так:

Куда прозаичнее дела обстояли с конденсаторами. Вскоре первоначальный успех как-то потух — воды становилось всё меньше. Обследование чаши выявило её недостаточную прочность — в основании появились трещины, через которые вода просто просачивалась в грунт... Не понятно, что было виной этой аварии - то ли особенности грунта, то ли результат землетрясений. Понятно, что просто нужно было отремонтировать и модернизировать систему, но стране было уже не до водяных конденсаторов — уже начинали кипеть революционные страсти. В 1920 году энтузиаста не стало, а вместе с ним закончилось и строительство водяных конденсаторов. Любопытно, что Фёдор Иванович, волновавшийся за водоснабжение ставшего ему родным города, сумел обратить на свои работы внимание специалистов за пределами нашей страны. Там тоже пытались экспериментировать на основании этой идеи, вдохновлённые успехами русского немца. В 1929 году на юге Франции соорудили похожий конденсатор. Результат получился, мягко говоря, скромный — 2 (два) литра воды в сутки. Через пару лет была построена ещё одна подобная установка, которую так и назвали — машиной Зибольда. Результат второй попытки был ещё скромнее, то есть вообще нулевым. Да уж... обломились французы. Не было у них немецкой тщательности, нужно полагать, или с местом прогадали. Пришлось превратить бесполезное сооружение в местную достопримечательность.

Сейчас стали уже говорить о том, что Зибольд ошибся на самом деле и кучи щебня, обнаруженные им, на самом деле были древними могильниками. Именно такое заключение дала археологическая экспедиция, которая следов гидротехнических систем не обнаружила. Хотя и с могилами тоже не всё просто получилось. Удивляться, собственно, нечему — древние керамические трубы выкопали ещё за 100 лет до них. Ещё одна, уже международная экспедиция, в 90-х годах 20 века подтвердила выводы первой, однако... конденсатор Зибольда таки работал. Так что ошибся Зибольд с древностью или нет, но его идея была правильной. Может и сейчас имеет смысл попытаться его большой конденсатор отремонтировать хотя бы в память об этом неординарном человеке. Сколько бы воды он не дал, но и в качестве местной достопримечательности от него было бы побольше толку, чем от разрушающейся чаши, посмотреть на которую приезжают туристы. Как при этом использовать воду - вопрос фантазии. А пока картина грустная получается:

Даже всякие "исследователи аномальных явлений" говорят сюда людей водят. Говорят, что это - "место силы". Ну, где-то они правы, в каком-то смысле... Если разум - это сила.

Был в Феодосии и ещё один благодетель, имя которого куда известнее лесничего Зибольда. Однако с ним не всё так просто и однозначно. Вот по его примеру хорошо видно, что пути реальных людей куда более сложны и затейливы, чем книжных супергероев. Поэтому на нём стоит остановится подробнее.

Купец Геворг Гайвас перебрался в Феодосию из Польши через Валахию. Здесь он стал управляющим местным рынком. Тем самым, на котором до присоединения Крыма к России торговали рабами. И здесь у него в 1817 году родился сын, которого назвали Ованесом. Потом, уже при Советской власти ему поставят памятник в городе, хотя фамилия там будет уже другая:

Иван Константинович Айвазовский. Он известен как художник-маринист не только в нашей стране, но и во всём мире и это вполне заслужено. Вот, собственно, и всё, что знает об этом человеке большинство людей. Это всё? Это и есть след, который оставил человек на этой земле и в своём родном городе? Да нет, разумеется, не всё так просто – он же человек, а не машина. Даже с его творчеством не всё просто…

Итак, маленький Ованес рано проявил себя как талантливый рисовальщик. И никакого «трудного детства» вопреки его официальной биографии у него не было. Просто его отец, как истинный бизнесмен никогда не тратил своих денег, если была возможность потратить чужие. Для этого нужно было уметь «ладить» с нужными людьми. Геворг наладил отношения с местным городским архитектором Я.Х. Кохом и губернатором Тавриды А.И. Казначеевым, и маленький Ованес поступил в Таврическую гимназию в Симферополе. Ещё несколько полезных знакомств, плюс несомненный талант мальчика и вот уже без вступительных экзаменов, да ещё и за счёт казны перед Ованесом открываются двери Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Ученики, художники, включая преподавателей «нужными людьми» для молодого Ованеса не являются – они ведь картины не покупают. Поэтому среди этой категории людей начинающий художник слывёт заносчивым, скрытным и нелюдимым.

В 1838 году Ованес Гайвас в хлам перелаялся с одним из своих учителей – Ф. Таннером, но это не имеет для него никакого значения. Ведь он и его работы понравились в военном ведомстве, и молодой художник, так и не закончивший Академию, уже в качестве официального отправляется домой – в родную Феодосию для рисования морских пейзажей. Ему можно изображать всё, включая военные объекты. В том же году он отправляется в военно-морской поход отряда русских кораблей к берегам Кавказа. На его картинах, рисунках подробно изображены военные базы, подходы к ним, боевые корабли во всех деталях. Один раз он даже умудрился с капитаном линейного корабля полаяться, доказывая ему, что лучше него знает устройство его корабля… даже не знаю, что в этом больше – глупости или самовлюблённости. На критику Ованесу было начхать с высокой колокольни. Он не ищет новых путей в живописи? Он не пытается привлечь внимание общества к его проблемам? Критики и коллеги по цеху обвиняют его в том, что его работы однообразны? Да, по барабану! Зато они отлично раскупаются и военные, хотя и далеки от искусства, но довольны и хорошо платят. А то, что его критикуют – даже очень хорошо. Ведь Ованесу не важно, ЧТО про него говорят, а важно, что про него ГОВОРЯТ! А это – известность, заказы, деньги! И Ованес работает и зарабатывает. "Что господин, Вы хотели купить картину, а её перекупил кто-то другой? Не нужно расстраиваться – я напишу для Вас ещё одну, такую же, но лучше… давайте обсудим условия оплаты."

Сказать, что работал Ованес быстро – ничего не сказать. Только персональных выставок им было организовано более 120. Говорят, что он был первым, кто начал такие организовывать. Официально его перу принадлежит около 6 тысяч картин. Кто хоть немного стоял за мольбертом удивится, но об этом чуть позже. А пока…

В 1840 году молодой художник Гайвас отправляется для продолжения обучения в Европу и производит там неслабое впечатление. Его картину «Хаос» приобретает Ватиканский Папа и его можно понять, посмотрите:

Кстати, Папа покупает картину уже не у Ованеса Гайваса, а у Ивана Константиновича (?!) Айвазовского. На религиозных различиях художник тоже никогда особо не заморачивался. Его первой женой в 1848 году стала англичанка Джулия Гревс. Обряд с лютеранкой совершался по армянскому обряду, но это – детали в общем-то. Из Европы Айвазовский уехал в 1844 году не доучившись, но уже познавши славу. Он и сам к тому времени мог уже кое чему научить.

По прибытии в столицу двадцатисемилетний Иван Айвазовский получает звание академика Академии художеств «по части живописи морских видов» и орден Святой Анны 3-й степени. От Морского штаба звание первого живописца с правом ношения мундира Морского министерства. Получив причитающееся и ещё разок сплавав в Европу уже в составе экспедиции адмирала Литке, Иван возвращается в Феодосию, где с оглушительным размахом в присутствии эскадры Корнилова (!) празднует десятилетие своей творческой деятельности (нашёл-таки повод пошуметь…) и покупает землю для строительства своего дома. Неплохой таки нашёл себе участок – с собственным источником, что в засушливом Крыму дорогого стоило, причём в самом прямом смысле слова. И снова на фоне русского художника проявляется армянский купец. Посчитав, что столько воды ему всё равно не выпить, Айвазовский выходит с предложением к городским властям о проведении водопровода со своего источника в город. Благодарные горожане за воду в домах Айвазовскому платят, но он ещё устраивает фонтан в городе – там бесплатно. Даже серебряная кружка специально прикована с надписью «за здоровье» - пейте, люди добрые, поминайте своего благодетеля.

Да, хорошо попутешествовал Иван – прибыльно. Он вообще путешествовал много и всегда прибыльно. Съездил пару раз в Константинополь, например, и получил от султана большой заказ на виды Босфора… Результат – султану 40 картин, Айвазовскому – деньги и высший турецкий орден «Nishani Osmani».

Кстати, о шести тысячах картин… Айвазовский, несмотря на свою нелюдимость и скрытность любил учеников. А лучшим способом обучения считал копирование работ мастеров… мастера. Может именно в этом кроется секрет его запредельной продуктивности? Есть модная тема или удачная работа? Хорошо продаётся? Так в чём проблема – есть ведь ученики, которые её могут и размножить… творчески. Хорошо при этом и мастеру, и ученикам, и покупателю. Может поэтому среди работ Айвазовского есть и такие, которые «мастерскими» назвать сложно, хотя подпись настоящая вроде бы. Хотя, как знать – может у мастера в тот день просто настроения не было. Бывает ведь такое – просто «не идёт». Иван Константинович чаще всего писал по памяти и очень быстро, за раз…

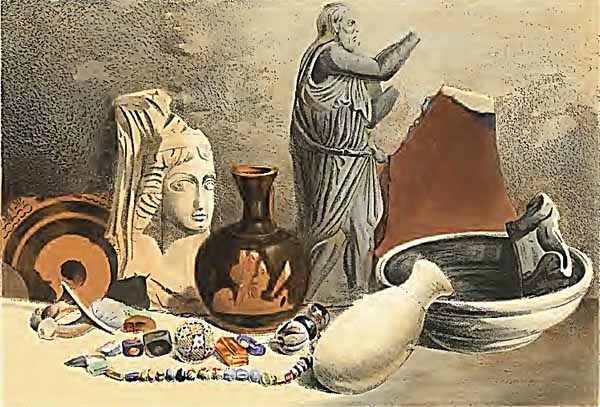

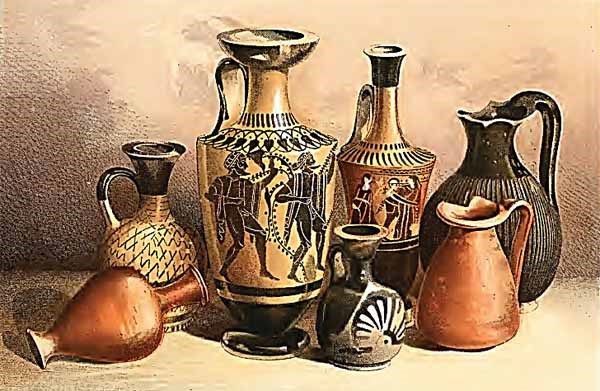

Есть и ещё одна сторона деятельности Айвазовского, которая менее известна. Вы когда-нибудь слышали об археологе Айвазовском? Да, это он самый и есть. Ведь он вырос в Феодосии, где ко всяким следам древности принято было относится трепетно. А тут ещё и поездки в Европу… Нужно заметить, что в мире тогда свирепствовала этакая мода на древность. Чем древнее, тем дороже. Поэтому и метались по всему миру английские, французские и прочие «археологи» с образованием, а чаще без оного. Они пачками открывали следы древних цивилизаций и грудами вывозили в благородные столицы наворованное в других странах. Чего стоят только «научные» раскопки Генри Остина Лейярда, нашедшего Ниневию! Нашлась большая статуя? Отлично! Ой, слишком большая. Зачем её раскапывать? Мне такую здоровенную и везти-то в Лондон тяжело – можно просто отколоть от неё голову и хватит! За голову даже больше можно запросить. Вот хорошо иногда бывает, когда люди хворают… особенно такие, как этот «благородный джентльмен». Если бы он не заболел, а продолжил бы с таким же усердием разрушать всё, что не смогло уничтожить время, то одному историческому богу известно, что он ещё бы натворил.

Однако Лейярду пришлось грабить наследие будущего Ирака, а вот Айвазовскому и ездить особенно никуда не понадобилось – он грабил окрестности родной Феодосии. И не нужно его в этом как-то упрекать – тогда это было в общем-то нормально. Это сейчас на раскопки одного кургана тратят несколько полевых сезонов, а вот Айвазовский как в 1853 году получил от властей разрешение, деньги, инструменты и приказы местным властям о содействии, так в том же году раскопал 80 (восемьдесят) курганов времён античности!.. За сезон. Я сказал об этом одному знакомому бульдозеристу, так тот надрался в стельку водки с пивом, а потом плакал у меня на плече со словами: «… представляешь, а я всю жизнь считал себя профессионалом… ты не шутишь? На самом деле 80 курганов за одно лето?»… шучу. Но факт остаётся фактом – раскопал! Мало того, объявил, что нашёл не только древнюю Феодосию, но и могилу Мамая. И совсем неважно, что историки ему не поверили. Шум-то поднялся. Кстати, шум не успокоился до сих пор – могилу Мамая всё находят и находят. Очередной раз её нашли в 1993 году. Раскопали, нашли останки. Оказалось – женщина. Мамайка, стало быть. Ну ничо – там ещё много курганов, которые так и называют – мамаями.

Ну так что же нашёл доморощенный археолог Айвазовский? Золото, разумеется! Чего бы ради он устраивал все эти землеройные работы? Так и было – первый курган – ничо интересного - хлам какой-то вперемешку с мослами, второй – тоже, третий… всем уже надоело, четвёртый – никто уже и не смотрит, пятый и тут... захоронение женщины и золотые «древнегреческие» украшения! Серьга там была типа вот такой:

Тут нужно отвлечься немного. Я про украшения. Вот нашёл Иван эту самую древнегречанку с золотой серьгой. Почему-то с одной серьгой. Но ведь специалисты по этим самым украшениям говорят, что первые серьги носили мужики в древней Азии, как символ принадлежности к уважаемым людям. А в Древней Греции серьги носили проститутки. А вот древние же, но римлянки не были проститутками и модными считали серьги в виде животных. Во-о-от… Айвазовский откопал первой женщину с серьгой в виде сфинкса с женской головой. И особенно интересно, что в кургане. Ни греки, ни римляне курганов вроде бы не насыпали. Так кого же он откопал? С этим вообще полный туман. В смысле, что раскопать одно, а исследовать – совсем другое. Так вот историки раскопанное Айвазовским к числу исследованного не относят. И трудно с ними не согласиться – это не раскопки, а «Мамай прошёл». И к находкам тоже есть вопросы. Всякие битые горшки и обломки терракотовых статуэток достались местному музею, а в столицу ушло золото. Вот такие серьги, например (кстати не понимаю, почему их настырно называют серьгами? На мой взгляд вполне очевидно, что это вид височных колец):

Ещё раз – не нужно особо возмущаться. Помним - «не мы такие - жизнь такая». В то время главной целью раскопок было не исследование истории, как таковой, а именно пополнение «редкостями» коллекции Императорского Музея Нового Эрмитажа. Именно с этой точки и нужно рассматривать работу Айвазовского и других. Так что же мы здесь видим, а главное, что мы здесь не видим? Не видим мы совсем легендарного «звериного стиля», хотя находка сделана в кургане вроде бы. А ещё не видим мы всей тонкости работы – разрешение картинки не позволяет. А между тем золотая зернь этих «серёжек» такова, что европейские мастера ахнули и отказались от работы, когда Айвазовский попросил сделать для себя копии. (Кстати, интересно, если Иван Константинович всё найденное честно передал в столицу, то, что за образцы он показывал этим европейским мастерам? Ключевое слово – если…) Между тем изготовление такой особо мелкой зерни вообще-то секретом не было. Просто для этого нужно было работать не с золотом, а с золотом и ртутью, пары которой здоровья, как известно, ещё никому не добавляли. Поэтому и распространения широкого такая технология никогда не имела – хлопотно и небезопасно. Знали ли её «древнегреки» в 4 веке до н.э. - отдельный вопрос.

Ещё одна деталь – а как вообще соотнести между собой соседство в одной могиле обломков горшков и статуэток с вот таким вот супертехнологичным изделием в отличной сохранности? Отсюда вопрос – а что это вообще? Как произвели в середине 19 века датировку, которая до сих пор значится на «этикетке» – 4-ый век до н.э., однако. Нашёл в небольшом кургане, да? Точно, да? Или как? В этой связи невольно вспоминается другой чудооткрыватель из России – Шлиман и его «клад Приама». До сих пор многие специалисты считают эти изделия подделкой, сделанной европейскими мастерами. И время близкое и обстоятельства схожие. Среди предметов «клада Приама» тоже было большое количество высокотехнологичных золотых деталей, которые невозможно сделать без увеличительных стёкол в соседстве с грубой керамикой, частично изготовленной без гончарного круга и каменными орудиями «труда и обороны». Кстати, в Европе про увеличительные стёкла заговорили сразу, как только увидели золотые штучки и, о чудо – сразу же нашлись в раскопе и несколько древних увеличительных стёкол из горного хрусталя! Да… что-то я не слышал про увеличительные стёкла из Феодосии.

Ну, да ладно – Императорская Коллекция таки пополнилась «настоящими и древними» золотыми украшениями. Они и сейчас там же – в Эрмитаже. То есть – главная цель была достигнута, а победителей судить не продуктивно всё же. Молодец Айвазовский! Всё правильно сделал. Вот если бы Шлиман поступил бы как-то иначе, то возможно Александр-то не сказал бы про него своё легендарное: «Пусть возвращается – повесим.» Ну это так – к слову. Да и Айвазовский хоть всё сделал правильно, да не всё, возможно… Вот зря он, возможно, с таким усердием свои картины с детальным изображением Крымских военных объектов в Европе-то показывал «тонким любителям прекрасного» в не наших погонах. Да ещё потом и нахвалился своими богатыми золотыми находками в Крымских курганах. Аккурат после этого Европейская банда всей толпой, да ещё и с турками в придачу приплыла к Севастополю. Ну и началось…

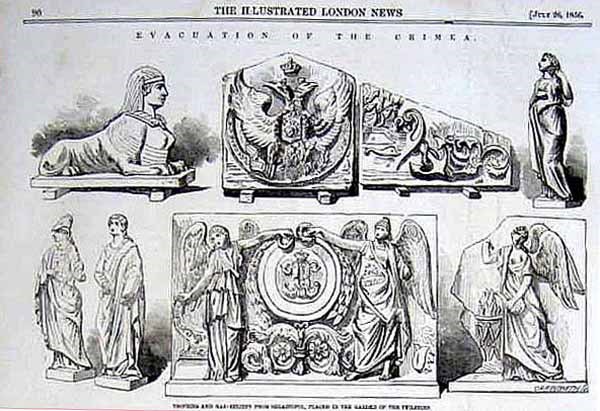

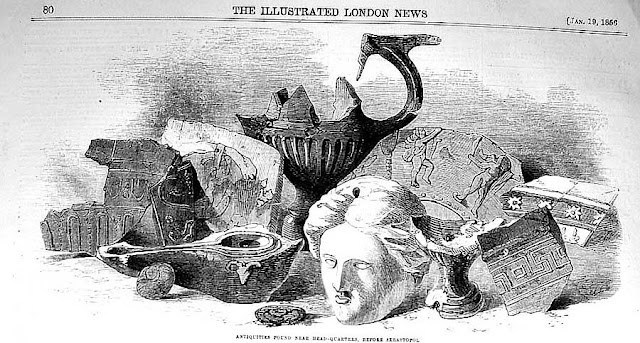

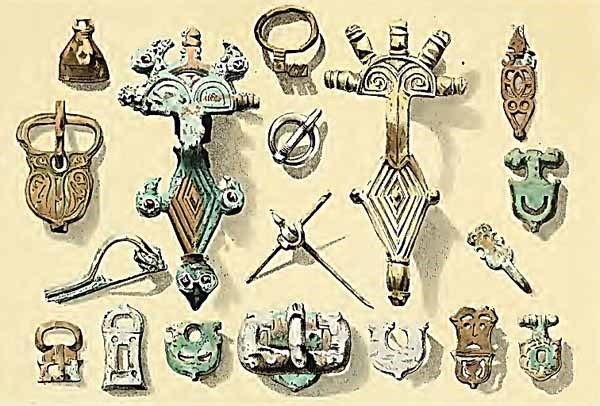

Вот например фрагмент приказа военного министра лорда Фокса Панмюра: «В соответствии с распоряжением военного ведомства относительно передачи в Англию мраморных скульптур и ценных реликвий, которые уцелели после разрушения Керчи и достойны размещения в Британском музее, генерал-лейтенант назначает комитет в составе доктора Мак-Ферсона, майора Криса (Crease) и майора Вестмакотта [младшего] для определения ценности сохранившихся реликвий». Всё по плану – а для чего же всё это было затевать? Главарь воровской банды в чине военного министра Панмюр также распорядился обеспечить необходимый тоннаж на кораблях для транспортировки предметов старины из Крыма в Англию. Грабёж проходил строго по плану. Всё тщательно записывалось, даже зарисовывалось:

Один из исполнителей приказа более мелкий бандит Уильям Монро получил звание полковника и по результатам грабежа был награждён почтеннейшим британским рыцарским Орденом Бани… А другой вор – Мак Ферсон написал в своей книге следующее «откровение»: «Русский вандализм стёр все следы величественных руин, ранее здесь существовавших: стены древнего города (это он про Керчь) были стёрты с лица земли и все его памятники уничтожены. С тех пор как русские овладели Крымом, они совершенно уничтожили все древние остатки его былого величия; его прекрасные архитектурные сооружения были растащены на строительный материал для их огромных унылых бараков». Такие вот радетели старины. То есть в Эрмитаже всё лежит плохо, а в Британском музее лежит хорошо и правильно. Жаль, что руки коротковаты только у радетелей. Ничего не напоминает из нынешнего?

Ну а что же носивший мундир Морского министерства орденоносец Айвазовский делал после землекопных работ во время войны? Да ничего особенного в общем-то. Организовывал очередную свою персональную выставку в Лондоне, ездил регулярно в истекающий кровью Севастополь, пока его специальным приказом адмирала В.А. Корнилова не запретили туда пускать. Зачем ездил? Так по делам – изучал обстановку на месте – писал доклады об этом. Правда докладывал он не в то министерство, мундир которого он имел право носить, а министру уделов Л.А. Перовскому. Тому самому, который и «благословил» его на раскопки перед войной. Да, у меня тоже возникает вопрос: «А этому какого рожна было нужно?» Предательство? Полноте, господа, о каком предательстве может идти речь, если у того же графа М.С. Воронцова (одного из благодетелей Айвазовского) чуть не вся семья в Англии проживала и то – «ничо»? Странная она была – та война. Очень странная. Впрочем, я уже писал об этом…

Однако время идёт и всё заканчивается. Закончилась и война в Крыму. Едва отгремели последние залпы, в 1856 году Иван Константинович едет в Париж, где Наполеон III вручает ему орден Почётного легиона. Не спрашивайте меня, за что. Спросите у французов, с которыми мы тогда воевали. Там он организовывает свою выставку, разумеется, которую посещает командующий французскими силами под Севастополем Жан Жак Пелисье. Тоже тонким ценителем морских пейзажей оказался. Он ещё и группу таких же любителей в погонах с собой привёл... В общем картины с подписью Айвазовского в Европе шли "на ура".

По возвращении на родину Айвазовский вернулся к своим делам – деньги же нужно делать, чего тут непонятного? Ещё до войны Иван Константинович пытался выбить из батюшки-царя денег на собственную художественную школу в Феодосии, которая бы имела статус государственной, но в то же время не подчинялась бы Академии. Тогда это не получилось, но в 1865 году его усилия увенчались успехом – в его родном городе были открыты «Общие художественные мастерские», в качестве филиала Академии художеств. Большое дело для города… ещё одно.

Так что же получается? Был ли Айвазовский этим самым Данко с риторическим воплем: «Что я могу сделать для людей?!» Ну никак не получается. Он был купцом, всю свою жизнь искавшим выгоду везде и ничем не брезговавший для достижения новой кучки денег. Однако его фонтан в городе работал для людей, его художественная школа выпускала талантливых художников, а его родной город был прославлен его именем, а в государственном Эрмитаже и в местном музее в качестве особо ценных экспонатов хранятся найденные им во время раскопок предметы. Что касается критики современников общего направления его творчества, то и здесь всё же нормально. То есть - да, художника в стиле модного тогда реализма из него не получилось, но зато он не дал уйти в небытие другому направлению – романтизму. Так и должно быть - нельзя всем шагать в ногу. Человечество не рота на параде. Пусть будут все направления. И мне, чёрт возьми, всегда нравились его работы! Так может не так важен путь, как результат?