Средневековье и фэнтези для писателей – 2

Автор: Цепляев АндрейЧасть II. Замок и войско

В прошлой статье я описывал жизнь средневекового города и предместий, попутно прикидывая, как бы там обошлись с нашим современником. Ознакомиться с ней можно здесь Средневековье и фэнтези для писателей – 1.

Сегодня я расскажу о способах защиты жилища, к которым прибегали феодалы, а также о неприятеле, который пытался эти жилища взять. В книгах современных писателей попаданцы частенько сражаются. Действительно, как еще добыть какой-нибудь крутой артефакт и заслужить славу убийцы драконов. Ожидать от них полевой работы или уборки канав с нечистотами не стоит. Там в качестве артефакта они могу получить разве что деревянную лопату. Другое дело странствия, боевой опыт и сражения. Нелишним будет хотя бы вкратце описать, как все это выглядело в реальном средневековье, и сколько людей было в этом задействовано.

В первой части я упоминал, что некоторые свободные крестьяне из числа йоменов и фригольдеров могли уйти в монастырь или вступить в армию. Можно было даже стать подмастерьем в городском цеху или в кочующей артели. Главное обладать определенными познаниями, желанием развиваться и не бояться перемен. Тем самым я даю понять, что даже в эпоху средневекового застоя, где люди всю жизнь проводили под родной крышей, человек мог сделать карьеру. Ключом ко всему была личная свобода и стартовый капитал.

Средневековый замок

Так уж повелось, что у современных людей средневековье ассоциируется с могучими замками, а между тем у каменных крепостей прошлого была не такая уж богатая история. Многие известные крепости, дошедшие до наших дней в первозданном виде, были построены позднее, а в некоторых странах их не было вовсе. В Скандинавии, например, викинги пользовались «треллборгами» – примитивными фортами, состоящими из насыпи, обложенной стволами деревьев. Сейчас от них остались только земляные валы. На Руси аналогом донжона в городище выступали церкви – единственные каменные здания. Там во время осады прятались люди.

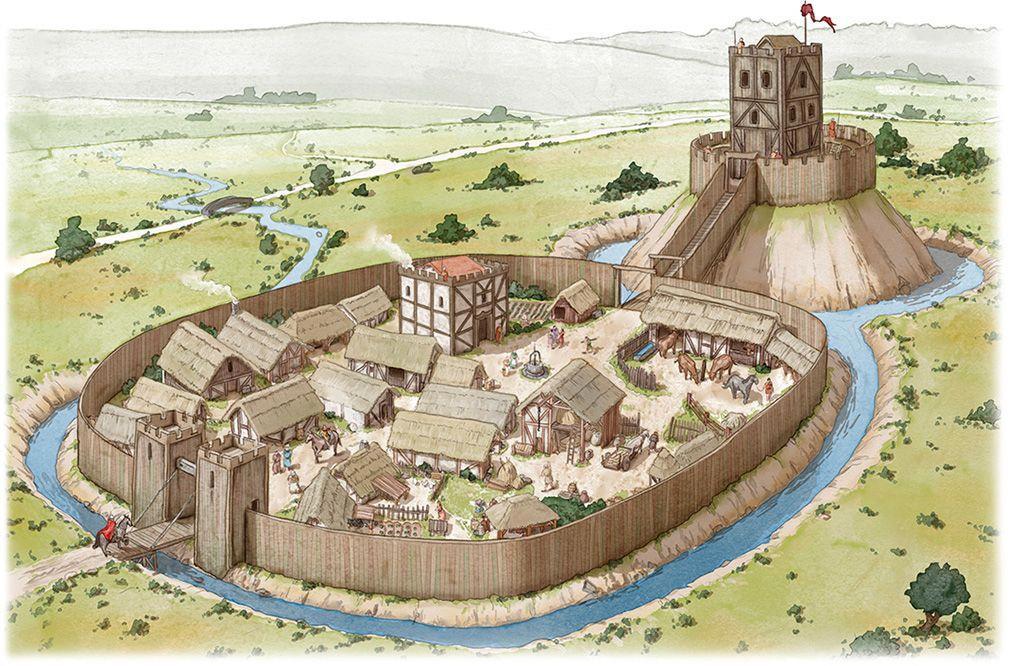

В средневековой Европе деревянные замки типа «Мотт и бейли» строились давно, и возводить их перестали только к концу XII века. «Мотт и бейли» – это такие временные укрепления, доставшиеся европейцам от римлян. Например, столица королевства Рохан из фильма «Властелин колец», а так же Вайтран из игры «Скайрим» были построены в таком же стиле. «Мотт и бейли» включал в себя: палисад (частокол по периметру), земляной вал и пару насыпных курганов, самый большой из которых венчал деревянный донжон. От них люди отказались всего за 250 лет до окончания средних веков! До этого неприхотливые деревянные бурги в течение 600 лет считались полноценными замками, а после XI века повсеместно соседствовали с каменными крепостями.

Возведение типового замка из камня занимало от 5 до 10 лет. Большинство мелких феодалов не могли себе позволить такой статусный дом, ограничиваясь манорами (большими особняками). Лучшим местом для строительства считалась какая-нибудь возвышенность, неподалеку от гор, торговых путей или рек, чтобы проще было получать материал из каменоломен. Возводили замок по разным причинам. Феодал строил его, дабы упрочнить власть и сберечь родню, король, чтобы защитить стратегически важные пути. Самым большим средневековым замком в мире считается польский Мариенбург, служивший резиденцией Тевтонскому ордену (его строили 40 лет), а самым красивым – баварский Нойшванштайн. Последний выступает прообразом того самого «сказочного замка», который мы хотим видеть в книгах и фильмах.

В реальном мире по-настоящему мощную крепость, похожую на фэнтезийный бастион, можно было увидеть на ближнем востоке, где шли непрерывные бои за святую землю. Сейчас такие замки называют «концентрическими», а их главная отличительная особенность – несколько колец укреплений. Просто вообразите ступенчатую крепость с рядами стен. Преодолев одну, неприятель попадал в «буферную зону» и упирался во вторую стену, еще более высокую. При этом со всех сторон в него тучами летели стрелы и камни. Оставив позади новую преграду, воины высыпали во внутренний двор, в центре которого высился донжон (башенная постройка), куда попасть было еще сложнее. Вход в него располагался на уровне второго этажа, а деревянная лестница, ведущая к дверям, обычно сжигалась. Лобовой штурм такой крепости приводил к большим потерям. В Европе подобные замки защищали целые города, например Конви или Каркасон, но боевые гарнизоны собирались в них не так часто. Разумеется, все зависело от политической обстановки. В мирное время замок могли охранять и 10-15 лучников.

В реальном мире по-настоящему мощную крепость, похожую на фэнтезийный бастион, можно было увидеть на ближнем востоке, где шли непрерывные бои за святую землю. Сейчас такие замки называют «концентрическими», а их главная отличительная особенность – несколько колец укреплений. Просто вообразите ступенчатую крепость с рядами стен. Преодолев одну, неприятель попадал в «буферную зону» и упирался во вторую стену, еще более высокую. При этом со всех сторон в него тучами летели стрелы и камни. Оставив позади новую преграду, воины высыпали во внутренний двор, в центре которого высился донжон (башенная постройка), куда попасть было еще сложнее. Вход в него располагался на уровне второго этажа, а деревянная лестница, ведущая к дверям, обычно сжигалась. Лобовой штурм такой крепости приводил к большим потерям. В Европе подобные замки защищали целые города, например Конви или Каркасон, но боевые гарнизоны собирались в них не так часто. Разумеется, все зависело от политической обстановки. В мирное время замок могли охранять и 10-15 лучников.

Однако даже при таком количестве стражников попасть туда извне постороннему человеку было трудно. Пропускали через ворота в основном батраков сеньора, выполнявших там мелкие повинности, а также рыцарей, духовных лиц и потешников, которых в средние века называли «жонглёрами». Сам феодал в мирное время предпочитал жить в своем маноре, а замком управлял кастелян или мажордом.

Если бы наш современник попал в прошлое, как раз замки ему бы следовало обходить десятой дорогой, примерно как нам сейчас лучше держаться подальше от военных объектов. Непонятная речь в таких местах могла обернуться большой бедой.

Если бы наш современник попал в прошлое, как раз замки ему бы следовало обходить десятой дорогой, примерно как нам сейчас лучше держаться подальше от военных объектов. Непонятная речь в таких местах могла обернуться большой бедой.

В романе Майкла Крайтона «Стрела времени» группа американцев оказалась в средневековой Франции времен Столетней войны. Один парень отбился от своих и встретил в лесу миловидную девушку. Та, увидев его яркие одежды, задала странный вопрос: «Are you gentle?»/«Ты нежный?» Тут автор ловко поиграл многозначностью английских слов, а заодно указал на временные рамки. Прилагательное «gentle» использовалось, когда нужно было указать на представителя благородного сословия, за которого попаданца и приняли. Заинтригованный парень, конечно, дал утвердительный ответ, и девушка отвела его в замок. Ничем хорошим для путешественника это не закончилось.

Вернемся же к замкам. Укрепления на дне ущелья или в скалах – это отдельная тема. Многие писатели любят выстраивать свои крепости в труднодоступных местах, а помогают им в этом художники. Интернет ломится от артов, где замки-гиганты и укрепления срастаются со скалой, оплетают ее и, разражаясь арочными мостиками, спускаются на дно пропастей. Смотрится эффектно, спору нет, да и самый яркий пример нам подает фильм «Властелин колец». Хорнбург и Минас Тирит знают все поклонники жанра. Увы, в реальности такие замки были бы отличной мишенью для неприятеля.

Минас Титр – типичный концентрический замок с городом внутри. Даже в рамках Средиземья тяжело поверить в его существование. Тут следует вспомнить первую часть статьи, где я описывал устройство средневекового города. Главным условием для выживания его обитателей были либо плодородные равнины с фермерскими хозяйствами, либо река. Минас Тирит – громадный город, стоящий посреди пустоты Пелинорских полей. В реальности вокруг него должны располагаться обширные фермерские угодья, а то и города поменьше. В Вики по Средиземью, кстати, так и пишется, что тот край славится богатым сельским хозяйством. Вот только большинство неподготовленных писателей, мечтающих забросить своего попаданца в магический мир, как обычно будут смотреть фильм, а не читать книгу. Однако у Джексона там рядом есть портовый город Осгилиат, так что в теории существование такого массивного полиса на отшибе допускается.

Хорнбург совсем другое дело. Это не город, а скальный форт, и вот к его обороне много вопросов. В книге герои просто спрятались там от орков, а вот Питер Джексон понимал абсурдность такой затеи. В «Двух башнях» он расписал главное слабое место Хорнбургa еще до осады. У него Гэндальф вполне обоснованно хоронит защитников форта, объясняя Арагорну, что король Теоден ведет людей на погибель. Хорнбург – это фактически тупик в скалах, окопавшись в котором роханцы назад уже не выйдут. Даже если штурмовать ее будет не 10 тыс. орков, а человеческая армия, ей ничего не стоит взять врага измором, и тайный проход в горах обороняющимся не поможет.

Следует оговориться, я ни в коей мере не оспариваю авторитет писателя или режиссера «Властелина колец». В эпосах и кинокартинах допускается много условностей. Эти примеры я предлагаю, дабы поразмыслить над балансом вымышленного мира и представить, какого размера нужно изобразить замок, где его поместить и как гарнизон будет выживать в случае нападения. Повторюсь, что замок на дне ущелья – это такой же нонсенс, как крестьянин, ставший рыцарем. Конечно, в фэнтези крепость могут построить и волшебные существа, а затем, во время осады, снабжать защитников едой. Вот только зачем в таком случае вообще нужен замок и армия, если есть подобные существа?

Что же касается внешнего вида европейских замков, то изначально многие каменные крепости были похожи на дачный дом огороженный забором с укрепленной калиткой. У них не было отдельных башен – только стена, барбакан и донжон. Самый древний каменный донжон появился во Франции и датируется аж концом X века. Именно французы ввели моду на благородное рыцарство и замки. Покоривший Англию в 1066 году Вильгельм Завоеватель, помимо коротких стрижек и французского языка, подарил островитянам каменные замки. Известный на весь мир лондонский Тауэр его рук дело. В остальном вокруг продолжали доминировать деревянные крепости «Мотт и бейли», основу которых составлял голый частокол. Первые башни появились только в конце XII века и были квадратными, а спустя 30-40 лет их стали закруглять.

Что же касается внешнего вида европейских замков, то изначально многие каменные крепости были похожи на дачный дом огороженный забором с укрепленной калиткой. У них не было отдельных башен – только стена, барбакан и донжон. Самый древний каменный донжон появился во Франции и датируется аж концом X века. Именно французы ввели моду на благородное рыцарство и замки. Покоривший Англию в 1066 году Вильгельм Завоеватель, помимо коротких стрижек и французского языка, подарил островитянам каменные замки. Известный на весь мир лондонский Тауэр его рук дело. В остальном вокруг продолжали доминировать деревянные крепости «Мотт и бейли», основу которых составлял голый частокол. Первые башни появились только в конце XII века и были квадратными, а спустя 30-40 лет их стали закруглять.

Избегание лишних построек в линии укреплений было оправдано, и вот почему. Благодаря угловым башням, замки получили дополнительную защиту и обзор для гарнизона, но вместе с тем обзавелись парой уязвимых мест, так называемых «слепых зон». Достигнув этой зоны, нападавшие чувствовали себя в относительной безопасности, поскольку осажденные не могли их там достать. Такие места выискивались при осаде и использовались для строительства опорных пунктов или подкопов. К XIII веку осажденным так это надоело, что они придумали «машикули» – сначала каменные, а потом деревянные. Машикули представляли собой навесные галереи с отверстиями, выходящие за пределы стен и башен. Через них на головы нападавшим можно было бросать все что угодно. Нападающим это тоже надоело и они стали изобретать различные осадные машины, которые гарнизон уничтожал с помощью других машин.

Популярные в кино передвижные башни и лестницы – лишь малая часть тактической войны, которая велась при штурме замков. Инженеры создавали специальные краны с крюками, которыми опрокидывали лестницы и бадьи с противовесами для стрелков, наподобие современных монтажных люлек. Саперы использовали корзины и массивные щиты для передвижных укрытий, рабочие строили крепости из валежника напротив стен, проводя телескопические коридоры для последующего подкопа. Иногда катапультами даже перебрасывали через стены трупы животных, надеясь, что в замке начнется эпидемия. Одна из самых затяжных осад в истории средних веков длилась полгода. За это время англичане брали штурмом замок Кенилворт и в какой-то момент додумались сколотить передвижную башню, вмещавшую 200 лучников!

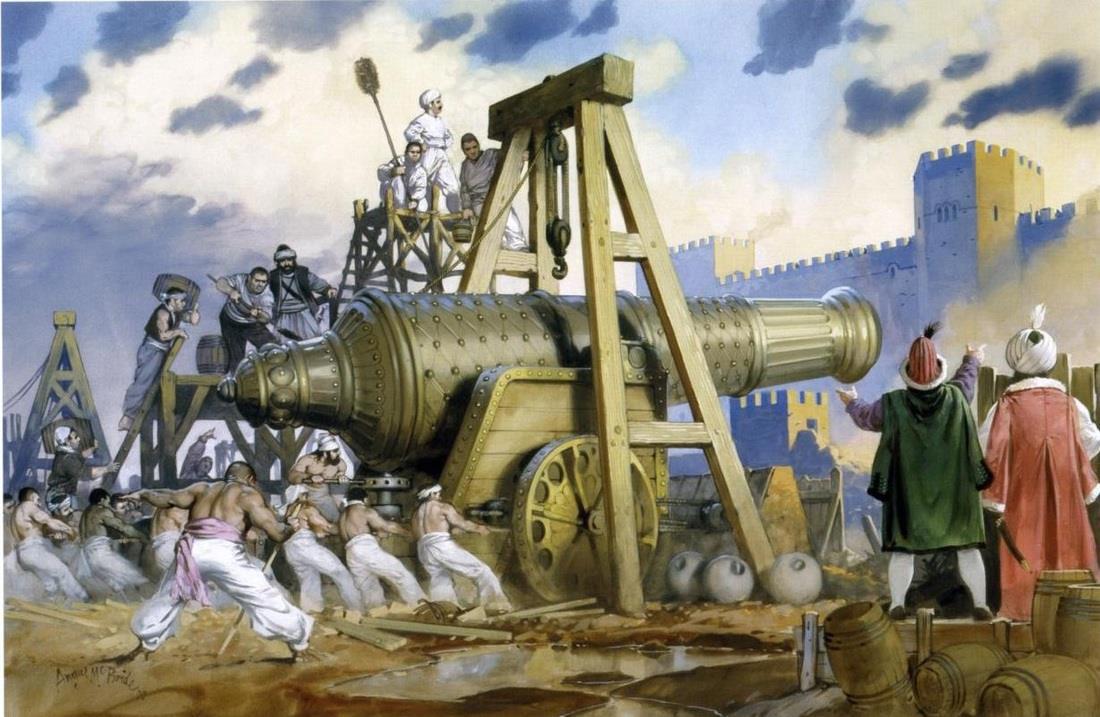

В некотором роде это была деградация военного дела. Нам в XXI веке такая осада замка представляется чем-то захватывающим, но для людей того времени она была настоящей пыткой и каждая сторона мечтала, чтобы кошмар поскорее закончился. В итоге вся эта гонка вооружений продолжалась целое столетие вплоть до появления первых пушек – бомбард (сначала железных, а потом бронзовых).

Стреляя каменными ядрами, бомбарды сносили все на своем пути, делая катапульты и требушеты бесполезным балластом на марше. Считается, что именно огнестрел в руках крестьянина положил конец эпохе профессиональных рыцарей. На самом деле не только он, но появление пороха сыграло свою роль. Бронзовая бомбарда «Базилика», появившаяся на вооружении султана Мехмеда II, в конце мая 1453 года несколькими выстрелами завершила осаду неприступного Константинополя. Знаменательно, что с падением этого города закончилась эпоха средневековья. После появления таких мощных орудий феодалы перестали тратить деньги на строительство замков и вложились в пехоту. О ней далее и пойдет речь.

Средневековое войско

Персидская рать под предводительством Ксеркса насчитывала приблизительно 220 тыс. воинов, а хан Батый пошел на Русь, имея за собой 120 тыс. всадников. Европейским монархам такие полчища могли только сниться. Активные средневековые армии насчитывали в лучшем случае 10-15 тыс. человек, половину из которых составляло крестьянское ополчение и лучники. Например, в знаменитой Грюнвальдской битве принимали участие всего 30-40 тыс. человек. В остальном схватки проходили малым числом и включали в себя затяжные осады, стычки на море, перестрелки и набеги на деревни.

Армии числом в 50 тыс. воинов и больше редко собирались в одном месте и могли составлять боевую мощь всего королевства. Чаще такие массы людей сходились в период Столетней войны, в эпоху испанской Реконкисты и Татаро-Монгольского ига. Во всех случаях речь шла не о защите имущества от грабителей, а о сохранении национальной свободы в целом, посему против захватчиков поднимались все.

В годы затяжных войн встать под знамена короля мог любой. Нехватка бойцов ощущалась постоянно. Меньше всего проблем с профессиональными солдатами испытывали северные итальянцы и испанцы, больше всех англичане. С годами в Европе сложились четыре основных типа войск и один особый, пятый:

- Королевская армия – король являлся полноправным правителем и дарителем земель (феодов). Получив надел, феодал приносил ему клятву верности и обязывался предоставлять людей в случае войны. Также в королевскую армию входило крестьянское ополчение. Такая армия была самой многочисленной, поскольку на войну созывались все.

- Войска баронов – каждый вассал короля, будучи рыцарем, держал при себе специально обученных людей; как правило, нескольких всадников, пехотинцев и лучников. При необходимости барон сам облачался в доспехи и садился в седло. В средневековой тактике такое подразделение называлось «копьём».

- Армия рыцарского ордена – у представителей воинствующей церкви тоже были свои армии, иногда более многочисленные, чем у королей (Тамплиеры или Тевтонский орден).

- Городское ополчение – в отличие от крестьянской армии, городское ополчение напоминало современную полицию и несло постоянную службу. Люди в нем были лучше подготовлены и занимались охраной городов, торговых путей и границ. Подобная практика была особенно распространена в итальянских, немецких, швейцарских и фламандских городах.

Все эти армии действовали в нужное время, вместе или порознь, и при определенных обстоятельствах. С разнообразием полевой тактики в средние века дела обстояли не очень. Даже собрав сильное войско, король не мог полностью его контролировать. Рыцари не всегда ладили друг с другом, часто спорили, кому идти в авангарде, а в поединках стремились взять друг друга в плен ради выкупа. Отдельного упоминания заслуживают хитрые феодалы, которые вместо людей присылали сюзерену деньги для найма солдат, тем самым как бы исполняя клятву верности, но при этом отказываясь сражаться.

Созыв баннеров всегда был непростым делом. В конечном счете, все, что мог сделать военачальник – построить конницу и направить ее в нужное место под прикрытием стрелков, а затем досылать подкрепления. Каких-то особых маневров, вроде ложных отступлений, было мало, но одного копейного удара по неприятелю обычно хватало. Атака тяжелой кавалерии считалась непреодолимой. Именно ее чаще всего использовали в открытом поле, а лучники довершали последующий разгром, подчас убивая еще больше противников. Ощутимые изменения в военном ремесле произошли только с XIV века, когда появились длинные луки, а затем и линейные построения копейщиков.

Продолжительность службы в феодальной армии не превышала 40 дней. Национальное самосознание и любовь к отечеству тогда были слабо выражены. Даже получать жалование стремился не каждый. Часть войска составлял крестьянский люд, а у него всегда было много работы дома. Наемники могли сражаться сколько угодно, но их топливом было золото, которое имело свойство заканчиваться.

Именно вольные компании составляли пятый тип войск. Их же частенько описывают в фэнтезийных романах. Достаточно вспомнить серию книг Глена Кука «Черный отряд», сюжет которой завязан на похождении армии наемников. Как раз в эпоху позднего средневековья стали появляться известные наемные армии такие как «Великая компания», «Черная армия», «Гуглеры», «Рота Святого Георгия» и т.д. Капитаны этих войск могли единовременно предоставить нанимателю до 10 тыс. профессиональных бойцов.

Поначалу самых лучших наемников поставляли Италия, Германия и Швейцария. Капитанами наемников становились люди благородного сословия. В Италии их называли «кондотьерами», от итальянского «кондотта» – соглашение. Саму компанию так же именовали «кондоттой». Одним из самых популярных кондотьеров в массовой культуре стал Эразмо да Нарни по прозвищу «Гаттамелата». Его гипсовую голову должны помнить все учащиеся художественных вузов. Капитан наемников был профессиональным воином, имевшим большие связи. В мирное время он даже брал на себя расходы по содержанию солдат, а его отряд выглядел примерно так:

- Кондотьер (капитан) – стоял во главе отряда. С ним заключался договор о найме. Он же распределял деньги между воинами;

- Компаньоны кондотьера и его ближайшие советники. Обычно эти люди принимали участие в заключении договора и влияли на распределение оплаты;

- Баннереус – знаменосец, возглавлявший «баннер», основное подразделение кондотты из 25 «копий». Копье в данном случае состояло из всадника, двух пажей и небольшой группы пехотинцев;

- Декурион – отвечал за «энсень» из 10 «копий»;

- Капрал – командовал «постом» из 5 «копий».

Отношение к наемникам было двоякое. С одной стороны они могли быстро уладить проблему любого правителя, с другой сами превращались в проблему, когда им переставали платить. У нищей Англии в XIV веке каждый пени был на счету, посему Эдуард III первым из королей стал оформлять контракты с капитанами наемников. В них оговаривалось, куда иностранцам можно идти, что делать и сколько они будут получать. Обычно такой договор заключался не больше чем на год, но мог ограничиваться и парой битв, после чего наемники со спокойной совестью переходили на сторону противника.

Сделать военную карьеру в средневековом мире, пожалуй, было проще всего. Как и в наши дни от солдата требовалось обладать должной физической подготовкой и слепо выполнять приказы. С крепостью тела у рабочего люда проблем не было, а вот навыки владения оружием давались не каждому.

Мог ли современный человек, попавший в ту эпоху, научиться сражаться мечом? Маловероятно, поскольку меч ему не был положен по статусу. Застрельщиком тоже стать не получится. Профессиональных лучников готовили с юных лет, и то, как это выглядело, напоминало диковинный ритуал, включавший в себя десятки упражнений. Конные войска представляли феодалы и их свита. Про отряды инженеров, отвечавших за осадные машины, и говорить не стоит. Оставалась только пехота. Именно туда чаще всего попадали свежеиспеченные новобранцы.

Долгое время в боях чаще гибли пехотинцы, но после изобретения длинных луков, огнестрельных кулеврин и облегченных копий досталось и рыцарской гвардии. Немалую роль в их гибели сыграла швейцарская пехота, ставшая популярной в эпоху Ренессанса, и вагенбурги гуситов. Век наемников тоже был недолог. Они умирали, сражаясь с вражескими армиями, друг с другом и с бывшими нанимателями уже в положении бандитов.

Думаю, примерно такая же судьба их ждала бы и в фэнтезийном мире. Почти в любой книге этого жанра идет какая-то разрушительная война, и герой обязательно принимает в ней участие. Мне, как человеку, изучающему средневековый социум, трудно представить, что наш изнеженный современник сможет заслужить уважение этих суровых мужчин, но оставим такие условности на совести авторов. Так или иначе, все наемные компании рано или поздно распадались, и совершенно неважно, кто ими руководил: бравый кондотьер, наш попаданец или мутный тип вроде Гарри Стрикленда из восьмого сезона «Игры престолов». Известная поговорка: «Хочешь увидеть мир – вступай в армию», – тут неуместна. Долго путешествовать им не удавалось.

С распространением огнестрельного оружия и наемных армий владельцы замков перестали чувствовать себя в безопасности. Эффективность кавалерии тоже заметно упала. Сражения перешли в новую плоскость, а противоборствующие стороны теперь могли чаще заглянуть друг другу в глаза. Военное ремесло стало еще опаснее, а ценность отдельно взятой жизни возросла. Вместе с тем жителям некоторых стран надоело существовать на положении подножного корма для обитателей феодальной лестницы. Они начали осознавать себя как единое целое, как нацию. С появлением лоллардов в Англии и укрепления итальянского гуманизма люди стали чаще задумываться о смысле бытия, внутреннем комфорте и свободе воле. Обо всем, что было неугодно церкви. Именно о людях, о характерах той эпохи и делении на классы (в том числе на мужчин и женщин) мы поговорим в следующей статье.

Всем большое спасибо за внимание.