Средневековье и фэнтези для писателей – 3

Автор: Цепляев АндрейЧасть III. Средневековый человек

Это заключительная и, пожалуй, самая глубокая часть моего исторического экскурса. С двумя другими статьями вы можете ознакомиться по ссылкам:

Средневековье и фэнтези для писателей – 1

Средневековье и фэнтези для писателей – 2

Приводя примеры из истории, я руководствовался самыми разными источниками. В моей библиотеке нашлось место и популярным энциклопедиям, и книгам профессоров исторических вузов, и даже европейским сказаниям, в которых правды меньше, чем спирта в молоке. Однако у всех этих книг есть кое-что общее. Люди, написавшие их, постоянно не соглашаются друг с другом. Документальные источники ушедшей эпохи признают все, а вот трактуют их иногда по-разному.

Повествование в этот раз будет разделено на три части, поскольку, говоря о «средневековом человеке» в целом, надо понимать, что мы будем обсуждать разных людей. Крестьянин, живший при Карле Великом в VIII веке, не будет сильно отличаться от батрака, выросшего во время правления Фридриха Барбароссы в XII веке. Однако его мировоззрение заметно изменится. Например, отношение к служителям церкви, и не в лучшую сторону.

Кроме того я иногда буду упоминать человека из низов, которого так сильно принижают писатели в романах жанра фэнтези, а также представителей церкви. Каждый образ по-своему важен для вымышленного мира. Если там обыкновенного батрака часто низводят до роли болванчика, по вечерам выпивающего в тавернах, то представителя клира наделяют чересчур большой властью. Преувеличения в подобных жанрах неизбежны и это в чем-то даже обостряет классовые конфликты, которые вспыхивали в реальном средневековье. Тем не менее, принижая или вовсе исключая из повествования такую важную социальную группу как крестьянство, писатель зачастую разрушает свой мир. В итоге мы видим города-гиганты, возведенные в пустынях или посреди скал, при этом непонятно, чем их население питается и зачем вообще живет в таком месте.

В международной медиевистике существует грубое определение средневекового периода (476 – 1453). Грубое, потому что многие исторические области шли к Возрождению своим путем. В Италии расцвет культуры начался на 150 лет раньше, чем в остальной Европе, а на Руси так и вовсе нечто похожее на подъем произошло только в середине XVI века. Внутренний мир и среда обитания простого человека менялись еще медленнее. Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Раннее средневековье (476-1000)

Чтобы представить, каким был мир после распада Римской империи, достаточно вообразить королевский двор англосаксов, который был вынужден кочевать по Англии, дабы не умереть с голоду. Это было странное и пугающее время, полное суеверий. В оврагах жили эльфы. В пещерах прятались кобольды и стуканцы. Море бороздили чудовища. Изгнанные с острова Моана друиды доживали свой век в лесах Британии, принося жертвы деревьям. На месте Парижа стояла кельтская деревня, по которой без головы гулял святой Дионисий. Лондон напоминал свиноферму, где саксонцы разводили хряков, а половина будущей Испании говорила на арабском языке.

О периоде раннего средневековья известно не так уж много; о жизни простых людей еще меньше. Очевидно, что народы многих королевств продолжали пользоваться тем, что осталось от римлян, а точнее уничтожать остатки империи, попутно выживая в сломанном ими же мире. Люди рождались, росли и умирали в одном месте. Богатые феодалы жили в убогих деревянных «замках», огороженных частоколом, а те, что победнее, в больших домах. Простые люди ютились в хижинах и лачугах, где нередко запирался и домашний скот. Феодал по внешнему виду мало отличался от своего виллана, а сам батрак не был так зависим как в последующие века.

Постоянное чувство голода было обычным делом. Мясо на столах крестьян появлялось редко, в отличие от разнообразных каш, похлебок и овощей. Мало кто из простых людей мог назвать свой точный возраст. В лучшем случае самые образованные умели пользоваться солнечными или водяными часами, но чаще и в этом не возникало необходимости. Время не имело счета, и человек как будто растворялся в реке жизни. Работа начиналась на заре, сон – с воцарением тьмы. Времена года делились на холодные и теплые, когда можно было выращивать что-то для прокорма, а люди на «своих» и «чужих».

В романе Юрия Никитина «Трое из леса», действие которой происходит в древние времена, был эпизод, когда герои-изгнанники встречают в чащобе представителей другого племени, а те им заявляют, что они – единственные люди на свете. Никого другого их племя не видело многие поколения. Такое вполне могло быть в реальном мире. Больших человеческих поселений на территории Европы было немного, и располагались они на большом удалении друг от друга. Люди жили в коммунах возле полей. Густой лес рос повсюду, и в нем не было тропинок.

В зимнее время средневековый человек чинил или мастерил инвентарь. С первым теплом начинались полевые работы и выгул скота. Весной подрезали деревья и засеивали поля. Ближе к осени собирали урожай и резали свиней – главных поставщиков мяса на стол. Христианство долго не могло прогнать старых богов, посему, если урожай собирали бедный, приносились жертвы, а коли выдался богатый сбор злаков или винограда, верующие устраивали языческие танцы вокруг костров и водяных источников. Даже священники были частыми участниками таких гуляний.

Богатый урожай был счастливейшим событием в жизни средневековых людей, а его гибель приводила к «голодному году», коих могло случиться до половины за одно столетие. Находилось место и любви, поэзии, праздничным развлечениям, а также церемониям прощания с усопшими о которых мы уже никогда не узнаем. Мертвых в то время не считали. К детской смертности относились еще спокойнее, нежели в период высокого средневековья. Семьи были большие, и женщина вполне могла нарожать 5-8 детей. Когда же приходили холода, семьи собирались под крышей, молясь, чтобы им хватило пропитания до весны.

Зима, так же как и ночь, у средневековых людей ассоциировалась со смертью. Природа засыпала. Жизнь текла медленно. Световой день становился короче. В такое время в домах звучали истории и сочинялись песни, а когда речь заходила о новом «голодном годе» невольно вспоминали вечно грядущий конец света. Это было суровое время, где завтра могло и не наступить. Однако даже в таком недружелюбном мире люди испытывали потребность в самовыражении, желании оставить что-то после себя.

Некоторым это удавалось. Мы точно знаем, что на рубеже IX века в Багдаде жила девушка, любившая музицировать и написавшая «Книгу песен», а на другом краю света примерно в то же время ирландский монах держал у себя в келье белоснежного кота Пангур Бана, которому посвятил стихотворение. Память об этих «призраках» каким-то чудом сохранялась 1200 лет и дошла до наших дней, наряду деяниями королей и святых. То были простые люди, не совершившие ничего выдающегося, но мне грустно, что мы не сможем узнать больше об их жизни.

О характерах той эпохи также известно мало, кроме того, что люди почти все время проводили в труде, чтобы прокормить себя и семью. Мужчины-воины не были рослыми атлетами вроде Конана или лигийца Урса из романа «Quo Vadis». Живя при дворе или в маноре богатого феодала они могли чаще есть мясо, но остальная еда мало отличалась от крестьянской. Батраки в свою очередь питались еще хуже и были скорее выносливыми, нежели сильными.

Характером мужчины раннего средневековья отличались от современных. Они были суеверны, религиозны и необразованны, верили, что вокруг земной тверди вращается Солнце, ночью из могил встают мертвецы, а где-то за морем живут люди с собачьими головами. Такими их делал окружающий мир, те суровые реалии, в которые они были выброшены из материнской утробы. У мужчин того времени существовал ряд строгих правил, которых они придерживались в общинах. Одним из них было правило всегда говорить правду. Ложь считалась тяжелой провинностью. Если солгал хоть раз, тебе больше не поверят. Частично этот обычай действует в западном мире и по сей день.

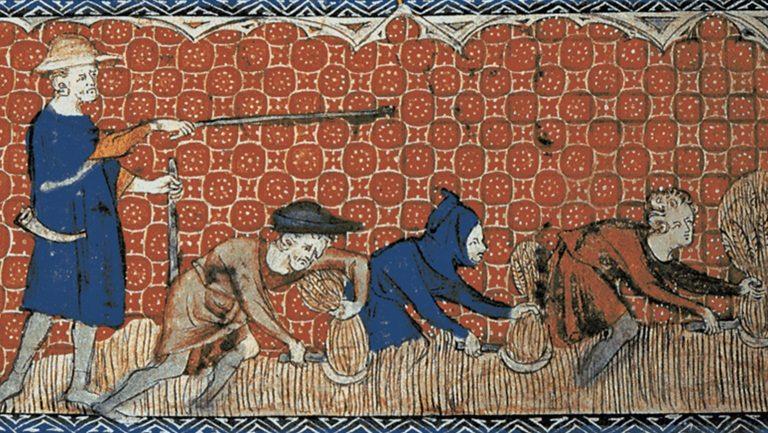

В остальном люди были развязны и веселы (уныние и угрюмость в средние века считались грехом). В общении мужчины не скупились на бранные слова и сальные шутки, в том числе в отношении священнослужителей, при этом не забывая ходить на службы. Алкогольными напитками злоупотребляли далеко не все, поскольку пьянство считалось грехом, да и постоянная борьба за хлеб не позволяла выпить лишнего. О внешнем виде крестьянина известно благодаря книгам по истории костюма, например Огюста Расине. Одежда батраков вне зависимости от региона менялась медленно. На севере она была теплая из кожи и меха, в европейском климате преимущественно плотная с чулками и капюшоном, а где-нибудь в Италии – легкая, облегающая, с соломенной шляпой для защиты от солнца. Во всех случаях облачение крестьян не должно было вызывать неудобства во время работы.

Женщины несильно отличались от мужчин, особенно на севере, где, в силу сурового климата, они могли носить одинаковую одежду. Думаю современных подростков отпугнул бы характер и внешний вид «молодежи» того времени. Именно молодежи, поскольку миром правили молодые люди.

Если бы современная девушка 18-ти лет встретилась со своей средневековой ровесницей, то обнаружила бы, что перед ней взрослая женщина у которой уже есть ребенок. Вырастая, крестьянка приобретала не только иммунитет от болезней, но также выносливость и плодовитость. Она могла весь день работать в поле, время от времени отвлекаясь на то, чтобы понянчить детей. Могла быстро остановить кровотечение, отличить болиголов от борщевика, умела стрелять из лука и варить пиво. У нее были кривые зубы, подпорченные кариесом, и широкий шаг. При этом надо понимать, что ее детство закончилось в возрасте 6-7 лет, а вся жизненная энергия иссякала ближе к тридцати; так что она почти наверняка ходила с радикулитом, рахитом или имела проблемы с пищеварением.

Выходили замуж очень рано, чаще с 14 лет, но не позднее 18 лет. Почти каждая женщина к тридцати годам обзаводилась большой семьей. Может показаться, что она была мужиковатой и неухоженной, но это не так. Несмотря на суровую жизнь, женщины находили время на танцы, мастерили венки из цветов, деревянные и каменные украшения, умели петь и красиво заплетать волосы. Долголетием в те годы никто не отличался. Оба пола проживали примерно одинаковое количество лет, но умирали по разным причинам. Если для мужчины главной опасностью была война, то для женщин полем боя были роды. Из-за отсутствия должной медицины, роженицы часто умирали от потери крови, а вместе с ними и дети.

Могла ли женщина быть воительницей? История знает десятки ярких типажей, таких как Боудикка, Хильда из Уитби, Этельфледа, княгиня Ольга или Жанна д’Арк. Эти женщины проявили себя как умелые политики, тактики, целители или служили символом для воодушевления армии. Сами они не сражались. Что же касается скандинавов, то споры о наличие в рядах викингов воительниц идут давно.

Согласно легендам, сводная сестра мореплавателя Лейфа Эрикссона, северянка Фрейдис умела сражаться. Вы можете видеть ее на рисунке. Там беременная Фрейдис тянется за мечом во время нападения индейцев на стоянку викингов. В сагах она описывается как воительница со стальным характером, в которой сложно узнать женщину. Есть курганы, где похоронены женщины с мечами, а в рейдах на Британию, якобы, принимали участие так называемые «Боевые жены»/«Shield-maiden». Правда это или нет, еще предстоит выяснить. На мой взгляд, слишком много подобных упоминаний. Если и были воительницы в средние века, то они существовали именно в тот временной промежуток.

Это может показаться странным, но женщины раннего средневековья были по-настоящему свободны. Только с укреплением власти церкви в XII веке и усилением феодализма в XIII веке они растеряли многие «привилегии». К слову, требующие равноправия феминистки в наши дни, продолжают клясть ужасный «патриархат прошлого» и часто забывают, что большинство мужчин и женщин долгое время работали на равных и были в равной степени угнетены феодалами. Под их гнетом они едва дотягивали до 35-50 лет.

Мир после распада западной Римской империи не был похож на эпический роман с рыцарями и замками, который нам преподносит кинематограф и художественная литература. Он был инертен, спокоен и как младенец находился в зачаточном состоянии, еще только собирающийся чему-то обучаться. Посему писатели редко обращаются к этой эпохе. Если бы наш попаданец очутился в какой-нибудь английской или франкской деревушке того времени и чудом остался жив, он бы просто женился и до конца жизни проработал бы на ферме без возможности куда-то уйти. Думаю, такой сюжет едва ли заинтриговал бы читателя.

Высокое средневековье (1000-1300)

Примерно с конца XI века в Европе окончательно укрепился классический феодализм. Годы наблюдений и опыт предков привели теологов к решению, что для поддержания гармонии в обществе его члены должны постоянно сражаться, трудиться и молиться. Так население стало делиться на три касты: знать, крестьянство и духовенство.

Отныне и до конца XV века средневековое общество представляло собой мир, где все решалось по праву рождения в пользу тех, кто обладал наиболее значимым статусом. В Европе практика принесения клятвы верности (оммажа) подразумевала большую сеть вовлеченных феодалов, один из которых зависел от другого. Таким образом, король мог повелевать далеко не каждым феодалом. «Вассал моего вассала не мой вассал» как раз об этом. Исключением была Англия. Там во главе стоял король, который объявил вообще всех подданных своими вассалами.

При таком раскладе казалось бы любой феодал, совершивший преступление против какой-нибудь крестьянской общины, рисковал отвечать перед самим королем, но на деле мнение крестьян редко учитывалось. Однако вместе с тем большинство вилланов получили собственные наделы земли, которые никто не мог у них забрать, а в случае голода им гарантировалась поддержка со стороны феодала. Человек стал более защищенным в сравнении с темными веками, но при этом все сильнее впадал в зависимость от господина и церкви.

Если образ средневекового крестьянина не менялся много веков, то образ духовенства претерпел изменения. Великий раскол, случившийся в 1054 году, разделил христианскую церковь на римскую католическую и византийскую православную. Поскольку речь в статье идет о европейском средневековье, то вот наглядное устройство католической церкви:

- Папа – «епископ Рима» и глава церкви;

- Кардиналы – советники Папы;

- Архиепископы и епископы – представители церкви высшей степени, в ведомстве которых находились церковные округа – диоцезы;

- Аббаты и аббатисы – настоятели мужских и женских монастырей;

- Священники – священнослужители низшей степени, занимавшие приходы по всему миру.

Простые люди, отягощенные трудом, восприняли «Раскол» спокойнее, нежели ученые мужи и священнослужители. К церкви крестьяне относились с почтением и она этим пользовалась. Не зря со временем у представителей клира появилось множество преференций, таких как освобождение от уплаты налогов, неподсудность мирским законам, дозволение трактовать волю Господа и разрешение отпускать любые грехи в обмен на пожертвование.

Кроме того только представители церкви имели право читать и трактовать священные тексты. Даже рассуждать о средневековом мире в отрыве от религии было невозможно, а иногда опасно. «Философии» в современном ее понимании тогда не существовало. В XIII веке ее заменяла наука под названием «теология». Обладая познаниями в ней, духовенство могло устраивать дебаты и диспуты, на которых грамотно излагались учения отцов церкви, трактовалось священное писание и разбирались различные домыслы. Участвующие в спорах средневековые теологи придерживались определенной манеры речи, учились подкреплять собственные доводы и аргументы словами авторитетных братьев и незыблемыми догматами, а также избегать табуированных тем, ведущих к ересям. Говоря простым языком – это как разговор в тюрьме, когда ты вынужден отвечать за каждое сказанное слово.

Даже наш образованный современник, знающий латынь и закон божий, едва ли сможет вести подобную беседу с монахом того времени. Представьте, какой абракадаброй все это показалось бы крестьянину! Однако не стоит считать средневековых батраков такими уж легковерными дураками. Они быстро смекнули, что погашение греха деньгами или продуктами – выглядит, мягко говоря, странно. Правда выхода у них не было, а посему церковная десятина, со временем ставшая налогом, пусть со скрипом, но выплачивалась. Работа на территории приходов, участие в крестовых походах и прочие душеспасительные затеи клириков также поощрялись. Если же человек несколько раз не являлся на обязательную исповедь, его отлучали от церкви и требовали деньги за прощение. Церковь могла даже провозгласить интердикт над целыми странами, что означало запрет на их территориях крещения, отпевания и ведения религиозных служб. Не секрет, что такие жесткие меры, направленные на короля и его окружение, нервировали простых людей, которые попросту не понимали, в чем они провинились перед богом.

Недовольство народа росло из века в век вместе с сокровищами церкви и вседозволенностью. Посему не удивительно, что во время одного из самых громких английских восстаний в 1381 году толпа голодных крестьян ворвалась в Лондон, считая делом чести первым делом убить архиепископа. Даже Генрих II тремя веками ранее вынужден был помиловать священника, хладнокровно зарезавшего человека, но спасенного церковным судом. Тогда архиепископ просто лишил преступника сана и отпустил. При этом король Англии сокрушался, мол, казнить попа можно только после того как тот убьет еще хотя бы одного его подданного.

Лично мне кажется, что всесильный институт церкви, как некий посредник между земным царством и иным миром, схож с фэнтезийными коллегиями магов и прочими волшебными организациями. В книгах Клайва Льюиса, написавшего цикл про Нарнию, прослеживается тонкая связь между религией и волшебством. Однако там магия в лице колдуньи Джадис вступает в противоборство с религией в образе льва Аслана. При этом оба творят чудеса и обращаются к потусторонним силам. Когда же я читают более простые книги, смотрю фильмы или играю в игры, то вижу, что чародеи в них напоминают средневековых клириков. И те и другие обладают особой атрибутикой, читают священные книги, жаждут власти и эксплуатируют людей. Не знаю косвенно или специально, но многие авторы в таких случаях берут за основу именно религиозные ордена.

Тем не менее, утверждать, что римская церковь на протяжении тысячи лет была главной политической силой, способной свергать королей и управлять народными массами, нельзя. В раннем средневековье феодалы завещали свое имущество церкви в надежде спасти душу, но такая практика длилась недолго. Свое «божественное» влияние она довольно быстро растеряла. Почему же люди продолжали молиться и уплачивать десятину?

Дело в том, что средневековый человек часто задумывался о скоротечности жизни. Большинство оставалось на своих местах, изо дня в день занимаясь определенным ремеслом. Старость наступала уже в пятьдесят. В такой обстановке жизнь и впрямь проходила быстро, однако смерть людей не пугала в отличие от состояния души после нее. Только церковь обещала людям спасение, а отказ от нее был равносилен духовной гибели. Простые люди, да и сами феодалы, ничего не могли с этим поделать.

Король Англии Генрих VIII смог учинить церковную реформу, разорвав связь с Римом, но и он в итоге был вынужден основать на родной земле англиканскую церковь. Без веры в Бога и следования таинствам общество прошлого в принципе не могло обойтись. Не было иного института, кроме церкви, отвернувшись от которой, человек автоматически становился грешником и обрекал себя на адские муки. Однако это не значит, что у людей не было выхода. Впервые противостоять церкви, как ни странно, стали именно ее союзники, но случилось это уже в эпоху позднего средневековья.

(Конец первой части)