Почему не взлетела обратная стреловидность

Автор: Вадим СкумбриевИли продолжаем разбирать интересные концепции техники, как в реальности, так и в фантастике.

У первых самолётов крылья были прямые. Просто потому, что они проще - и в проектировании, и в изготовлении, а кроме того, у них значительно выше коэффициент подъёмной силы. И пока самолёты летали с помощью несущего винта (или нескольких винтов), всё было отлично - но потом случилось страшное: сумрачный немецкий гений поднял в воздух первый реактивный самолёт. А за ним и союзники подтянулись.

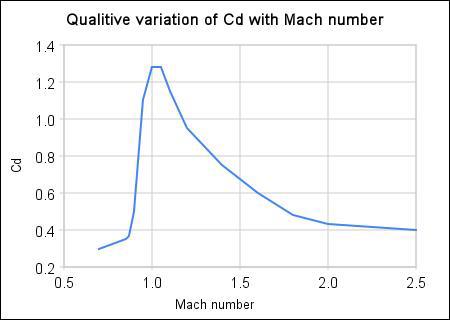

И вдруг оказалось, что при достижении определённого значения числа Маха самолёт классической схемы начинает не выдерживать, потому как резко начинает возрастать лобовое сопротивление. Я уже постил раньше эту картинку, но вот она ещё раз:

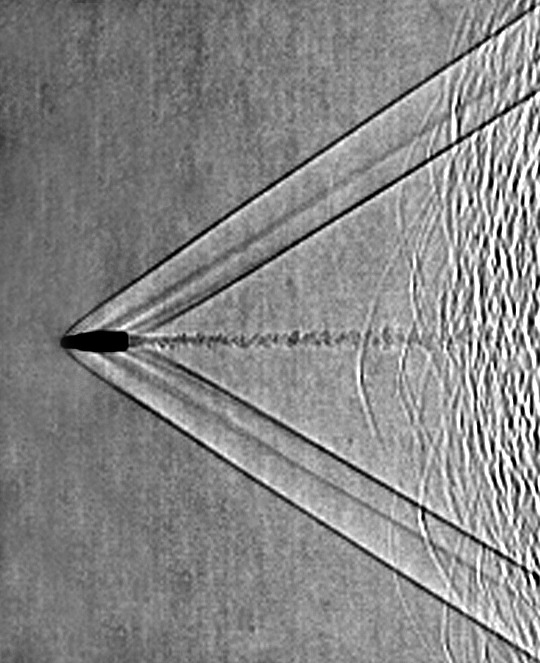

Cd - это коэффициент лобового сопротивления. Как можно заметить, он начинает резко расти примерно на 0.9М, т. е. ещё на дозвуке. Почему это происходит? Когда тело движется в воздухе или воде, оно уплотняет среду впереди себя, и это уплотнение распространяется вперёд со скоростью звука. Но когда тело само достигает скорости звука, то начинает догонять эту волну. Примерно так:

Cd - это коэффициент лобового сопротивления. Как можно заметить, он начинает резко расти примерно на 0.9М, т. е. ещё на дозвуке. Почему это происходит? Когда тело движется в воздухе или воде, оно уплотняет среду впереди себя, и это уплотнение распространяется вперёд со скоростью звука. Но когда тело само достигает скорости звука, то начинает догонять эту волну. Примерно так:

Из-за особенностей профиля крыла газ дополнительно разгоняется в отдельных его точках, так что сверхзвуковое его течение проявляется ещё на дозвуковой скорости самого аппарата. Зоны сверхзвука и дозвука разделяют узкие полосы ударной волны, где давление газа резко возрастает. Именно они и вызывают тряску, вибрацию и разрушение аппарата - то, что вскоре назовут звуковым барьером.

Из-за особенностей профиля крыла газ дополнительно разгоняется в отдельных его точках, так что сверхзвуковое его течение проявляется ещё на дозвуковой скорости самого аппарата. Зоны сверхзвука и дозвука разделяют узкие полосы ударной волны, где давление газа резко возрастает. Именно они и вызывают тряску, вибрацию и разрушение аппарата - то, что вскоре назовут звуковым барьером.

Стреловидное крылое позволяет сдвинуть "горку" на графике выше до момента, когда самолёт полностью перейдёт на сверхзвук, обойдя таким образом волновой кризис. Поняли это очень быстро, и теперь практически все самолёты, летающие быстрее 0.5М, имеют в той или иной мере стреловидное крыло.

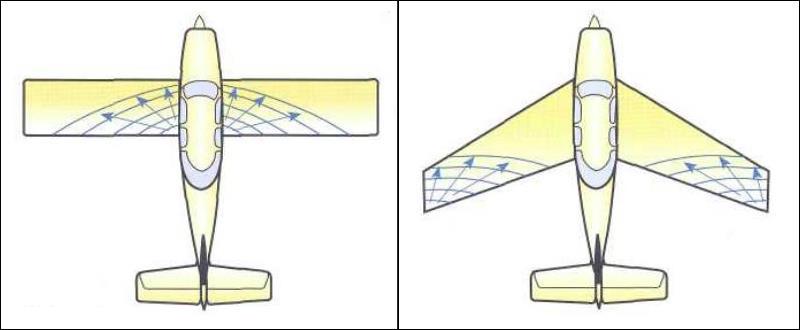

В чём прикол обратной стреловидности? У "обычного" крыла есть ряд недостатков, один из которых - возникновение концевого срыва. Причём у прямого крыла он не так выражен, сравните:

При увеличении угла атаки (т.е. угла поверхности крыла по отношению к набегающему потоку) на концах крыла возникают зоны турбулентности, которые расширяются по мере того, как самолёт продолжает кабрировать. При этом ближе к концам крыла расположены управляющие поверхности, и в какой-то момент самолёт попросту перестаёт слушаться лётчика.

Думаю, вы уже догадались, что если на картинке выше выгнуть крыло в обратную сторону, то зоны концевого срыва сдвинутся ещё ближе к фюзеляжу. Так оно и есть: крыло обратной стреловидности, как и обычное, позволяет пройти звуковой барьер, но вот концевой срыв у него выражен ещё меньше, чем у прямого - как следствие, у самолёта значительно улучшается маневренность и управляемость.

Когда авиаконструкторы это поняли, они гурьбой побежали экспериментировать. Первыми, разумеется, были немцы:

но по понятным причинам их никто во внимание не принимал. Один за другим стали появляться проекты самолётов с крыльями обратной стреловидности. И очень быстро оказалось, что не всё так просто.

но по понятным причинам их никто во внимание не принимал. Один за другим стали появляться проекты самолётов с крыльями обратной стреловидности. И очень быстро оказалось, что не всё так просто.

Да, концевой срыв удалось победить. Но это же самое решение, изменив обтекание крыла, вызвало другой, гораздо более опасный эффект: флаттер, то есть закручивание крыла вокруг своей оси.

Тут стоит забежать в сопромат: основные нагрузки на крыло - изгибающие, так как оно по своей сути служит балкой, поддерживающей фюзеляж самолёта. Крутящие моменты в 99% случаев сравнительно небольшие, поэтому основные конструкции сечения крыла не предполагают ничего подобного. Более того, крыло прямой стреловидности имеет отрицательную обратную связь: при изгибе крыла из-за аэродинамических нагрузок у него меняется (в обратную сторону) фактический угол атаки, частично компенсируя их. У крыла же обратной стреловидности, увы, всё наоборот: обратная связь тоже присутствует, но уже положительная, и теперь нагрузки не компенсируются, а складываются. Как следствие - крыло разрушается.

С этим, конечно, пытались что-то сделать, но оказалось, что дальнейшие упрочнения крыла сводят на нет преимущества в маневренности. Чтобы справиться с флаттером, следовало увеличить жёсткость конструкции, а традиционные материалы для этого уже не годились. Сейчас в конструкциях самолётов всё больше применяются композиты, но чисто физические проблемы всё равно остаются.

Будет ли развиваться эта схема и смогут ли такие самолёты конкурировать с существующими? Не стану гадать. Проблем у неё выше крыши, но и преимущества тоже хороши.